Professeur de littérature française à l’université de Strasbourg et membre honoraire de l’Institut universitaire de France, critique littéraire, Luc Fraisse est aujourd’hui une des voix majeures dans le domaine de la recherche sur l’œuvre de Marcel Proust. Auteur de nombreux livres sur ce sujet, il dirige aux Éditions Classiques Garnier la collection Bibliothèque proustienne et la Revue d’études proustiennes. Il publie également une nouvelle édition d’À la recherche du temps perdu (t. V, La Prisonnière, 2013 ; t. VI, La Fugitive, 2017).

Professeur de littérature française à l’université de Strasbourg et membre honoraire de l’Institut universitaire de France, critique littéraire, Luc Fraisse est aujourd’hui une des voix majeures dans le domaine de la recherche sur l’œuvre de Marcel Proust. Auteur de nombreux livres sur ce sujet, il dirige aux Éditions Classiques Garnier la collection Bibliothèque proustienne et la Revue d’études proustiennes. Il publie également une nouvelle édition d’À la recherche du temps perdu (t. V, La Prisonnière, 2013 ; t. VI, La Fugitive, 2017).

Pourriez-vous nous parler de l’état actuel de la recherche concernant l’œuvre proustienne, ce monument de la littérature universelle, cette œuvre cathédrale, pour reprendre ici le titre d’un de vos livres ?

Tout d’abord, je tiens à vous remercier de m’interroger si obligeamment sur l’œuvre de Marcel Proust. On peut dire que la recherche sur cette œuvre est en pleine activité. Bien que sélectionnant rigoureusement les ouvrages à publier dans la collection « Bibliothèque proustienne » que je dirige, je suis obligé de maintenir un rythme soutenu de parutions, tant les essais de qualité et originaux qui me sont proposés sont nombreux. Ces recherches vont dans bien des directions : l’étude des sources de Proust, l’examen de ses manuscrits (une discipline qui ne doit pas devenir hégémonique, mais très sûre dans l’établissement des connaissances), les riches rapports de cette œuvre avec les arts. J’insiste pour ma part tout particulièrement pour développer les essais émanant de philosophes, et les recherches en linguistique. Mais s’agissant d’une œuvre aussi polyvalente que cette de Proust, il faut accepter d’être éclectique, et de croiser les optiques et les lectures, fût-ce sur une même page.

Les spécialistes et les passionnés ne sont pas au bout de leurs surprises quant à de possibles nouvelles découvertes. Y a-t-il, selon vous, des ressources encore cachées dans cette nappe phréatique qui alimente le domaine des recherches, à l’image d’une accumulation lente, celle-là même que vous utilisez à la fin de ce volume intitulé Aux sources de la «Recherche du temps perdu» ?

Il y aura certainement d’autres découvertes. Des lots de lettres intéressants peuvent toujours ressurgir, des morceaux de manuscrits de la Recherche. Certains à l’inverse disparaissent, comme on l’a récemment vu dans la salle de vente Sotheby’s, venant de certains héritiers de Proust. Le fonds de Fallois, ressurgi récemment, et contenant des documents dont on ne pouvait pas en partie soupçonner même l’existence, le montre. Mais par exemple, quand Proust propose à son amie Mme Straus de lui faire porter son essai Contre Sainte-Beuve, si cela lui plaît de le lire, quand on voit l’état des cahiers de brouillon dits « cahiers Sainte-Beuve », on voit mal Proust les donner à lire, tant leur déchiffrement requiert l’expérience de spécialistes. Rien n’exclut donc que ce que nous appelons Contre Sainte-Beuve ne soit que les brouillons dont aurait existé une version continue.

Après la disparition de Bernard de Fallois en 2018, des archives proustiennes trouvées à son domicile, appelés « les archives Fallois », ont rejoint la BNF. De quels documents s’agit-il ?

Ces sept cartons de documents ont été effectivement légués (donc gratuitement) à la Bibliothèque nationale de France par Bernard de Fallois, qui souhaitait les voir rendus accessibles à tous ceux qui le souhaiteraient. Nous n’avons pas pour l’instant de nouvelles de ce que sont devenus ces cartons, mais il faut souhaiter qu’ils seront en effet reversés, car les documents, classés par Bernard de Fallois avec un soin et une science d’archiviste, complètent comme les pièces d’un puzzle ceux que l’on possède dans les archives publiques. Le nouveau directeur des Éditions de Fallois m’a invité en 2018 à les inventorier et ce fonds est d’une richesse exceptionnelle, au-delà même de ce qui a été depuis publié en provenance de cette réserve : beaucoup de manuscrits appartenant aux Plaisirs et les Jours, beaucoup de documents aussi touchant aux traductions de Ruskin, beaucoup de lettres originales échangées avec les éditeurs Grasset et Gallimard, des manuscrits développés de certaines sections de la Recherche du temps perdu. Beaucoup de papiers scolaires aussi, dont les brouillons des examens pour la licence de lettres et philosophie : je suis en train de les publier, car ils sont riches d’enseignement sur la formation de l’écrivain, et plus encore sur la façon dont Proust passe de la situation d’écolier au statut d’écrivain.

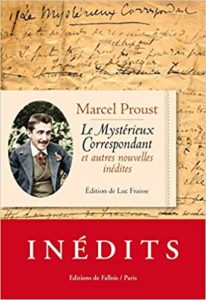

En 2019 paraissait aux Éditions de Fallois le volume Le Mystérieux Correspondant et autres nouvelles inédites. Les neuf textes qu’il contient sont transcrits, annotés et présentés par vous-même.

Dans les papiers manuscrits, nombreux, concernant Les Plaisirs et les Jours, j’ai vu apparaître des textes ayant des titres inconnus. J’ai d’abord pensé qu’il s’agissait de textes connus, ayant reçu un premier titre que nous ne connaissions pas. Les Plaisirs et les Jours s’intitulaient après tout originellement Le Château de Réveillon, et À la recherche du temps perdu Les Intermittences du cœur. Mais le texte correspondant à ces titres inconnus était également nouveau. Ici, nous avons disposé (nous, c’est-à-dire le nouveau directeur des Éditions de Fallois et moi) d’un document précieux, si précieux que nous l’avons publié : la deuxième partie de la thèse que Bernard de Fallois rédigeait dans les années 1950. Cet essai inédit, portant sur Les Plaisirs et les Jours, nous l’avons intitulé Proust avant Proust. Or, on y voit mentionnées les nouvelles inédites, et leur portée, par rapport aux Plaisirs et les Jours, y est lumineusement dégagée. Il apparaît notamment que ce premier recueil de textes, publié par Proust en 1896, a demandé un travail d’écriture et d’élaboration beaucoup plus important qu’on ne pensait.

Dans l’Introduction de ce recueil, vous parlez du « cas plus spécial aujourd’hui » de ces textes. Qu’ont-ils de particulier et que disent-ils plus précisément du début de l’œuvre proustienne ?

Ils nous montrent la diversité des tentatives littéraires auxquelles s’est adonné Proust, avant de trouver sa formule définitive. Après cette mosaïque organisée, le roman de Jean Santeuil sera une première tentative de tout unifier dans un grand roman. Mais même cet épais roman ne parviendra pas à incarner la grande œuvre que Proust porte en lui : significativement composé sur des feuilles volantes (la Recherche le sera dans des cahiers), il se perd sans vraisemblablement avoir trouvé l’unité de son sujet général (peut-être l’histoire d’une vocation, qui fédérera le roman final). Mais quelques années auparavant – c’est la période qui nous occupe ici –, Proust tente des expériences narratives étonnamment diverses : la nouvelle policière à la Edgar Poe qui donne son titre à notre recueil, la nouvelle fantastique, le récit à énigme, le dialogue des morts : beaucoup de ces formules disparaîtront des réalisations ultérieures, même si certaines de leurs facettes s’intégreront à la Recherche du temps perdu : le rôle de l’énigme, les éléments de féerie, le travail de deuil, etc.

Une autre question concerne la longue période d’attente de publication que ces textes ont dû subir. Proust lui-même – écrivez-vous dans la même Introduction – les a « définitivement soustraites au regard du public, et même de son entourage ». Quelle explication donner à cette mis à l’écart volontaire ?

Plusieurs raisons en fait. Du côté de Proust d’abord. Tel ou tel de ces textes a figuré un temps dans la table des matières des Plaisirs et les Jours, dont j’ai reproduit les états successifs, également issus du fonds de Fallois. Certains d’entre eux ont été écartés tout simplement parce qu’ils n’ont pas abouti, parce qu’ils sont restés inachevés. D’autres surtout, parce qu’ils évoquaient le drame de Proust adolescent, l’émergence de son homosexualité, posant problème par rapport à son entourage familial et à la société environnante. Sur un plan esthétique aussi, Bernard de Fallois dans son essai souligne que ce sujet aurait pu devenir trop prégnant dans Les Plaisirs et les Jours, où Proust entendait préserver une diversité organisée de tons et de thèmes. Certains spécialistes de Proust ont avancé que ces textes ont été écartés parce que leur auteur lui-même ne les appréciait pas. Mais ce disant, ils n’ont pas prêté attention à une circonstance importante : Bernard de Fallois possédait le manuscrit original de la préface aux Plaisirs et les Jours, où figurait une phrase signalant que l’auteur avait dû renoncer à certains éléments, qui peut-être lui tenaient le plus à cœur. Finalement, Proust s’est censuré deux fois, en supprimant ces écrits pouvant faire scandale, ainsi que la phrase même signalant cette auto-censure. Non, ces textes n’ont pas été écartés parce que Proust n’y aurait pas tenu ; bien au contraire.

Du côté de Bernard de Fallois maintenant. Pourquoi ne les a-t-il pas publiés ? Là encore, on a avancé que c’est parce qu’il les tenait pour négligeables. Et là encore, on ne prend pas en compte, ce disant, les circonstances. Dans les années 1950, Proust était loin d’être sorti du purgatoire que traversent, pendant plusieurs décennies, les écrivains même importants. La seule nouvelle du recueil qui ne soit pas inédite, « Souvenir d’un capitaine », Bernard de Fallois la publie, d’après le manuscrit qu’il détient, dans Le Figaro littéraire en 1952, pour les trente ans de la mort de Proust. Aujourd’hui, une telle parution aurait fait sensation : un récit inédit de Proust, et mettant en scène l’homosexualité. Or quand on ouvre Le Figaro de l’époque, la nouvelle est reproduite dans les pages intérieures, sans annonce en première page. Un inédit de Proust n’est nullement un événement. Rappelons que l’université refusait à Bernard de Fallois de préparer une thèse sur Proust. C’était trop tôt, et peut-être inutile. À côté de Jean Santeuil et de Contre Sainte-Beuve, que Bernard de Fallois a exhumés en 1952 et 1954, des nouvelles, dont certaines inachevées, représentaient à l’époque peu de choses. L’engouement mondial et inconditionnel pour Proust, que je crois justifié, n’avait pas encore commencé. En outre, ces publications importantes introduisirent Bernard de Fallois dans le monde de l’édition. Il se retrouva pour finir à la tête du groupe Hachette, et fonda en 1987 les Éditions de Fallois. Les archives manuscrites s’éloignèrent de son activité, même s’il ne se détacha jamais de l’œuvre de Proust : c’est lui qui introduisit la Recherche dans Le Livre de Poche, édition pour le grand public dont les autres du même genre, « Folio », « Garnier-Flammarion », sont dérivées. Et nous avons récemment republié en un volume (Introduction à la “Recherche du temps perduˮ, 2018) les excellentes préfaces qu’il avait écrites pour chaque volume de la Recherche chez France-Loisirs.

Nous laisserons aux lecteurs le plaisir de découvrir les nouvelles inédites publiées dans ce volume. Pour leur donner un avant-goût, je vous propose de jeter un coup d’œil succinct sur la première d’entre elles, Pauline de S. Qui est cette dame et quels sentiments éveille chez son jeune visiteur l’attitude digne de cette femme souffrante ?

Cette nouvelle a déjà pour ressort une idée qui dominera un jour le grand roman de Proust : l’énigme des êtres. Qu’y a-t-il au fond d’un être, qui expliquerait son comportement. En classe de philosophie, on avait appris au jeune Proust un principe fondamental de la philosophie de Fichte, qui est qu’il faut partir de la distinction entre le moi et le non-moi. De fait, le héros et narrateur sans nom de la Recherche – le moi – se place devant les autres personnages, dont la première caractéristique est d’être le non-moi : leurs motivations sont mystérieuses, il est difficile de les découvrir – de les déchiffrer –, et d’ailleurs il arrive que le roman, pourtant long, se termine sans que l’énigme ait été réellement levée : pourquoi au fond Swann a-t-il épousé Odette après s’être délivré de son amour, Andrée a-t-elle dit la vérité dans son témoignage par elle-même ensuite démenti sur Albertine, nous ne le saurons jamais. Ici une femme va mourir, le narrateur se rend auprès d’elle avec appréhension, et trouve la malade condamnée enjouée, s’apprêtant même à une certaine activité sociale, et souhaitant par-dessus tout des lectures légères. C’est à l’opposé du memento mori – en apparence du moins : quand on demandait à l’enfant saint Louis de Gonzague ce qu’il ferait si on lui révélait qu’il allait mourir, il répliquait « Je continuerais à jouer ». Un certain nombre de textes de cette époque évoquent des situations de fin de vie, souvent associées à l’aveu, par un être jeune et mourant, de son homosexualité (ce qui n’est pas le cas pour Pauline de S.), mais en posant des problèmes de morale plus étendus. En cela, Proust parle à notre France contemporaine, en mettant en scène la richesse des derniers instants de la vie, quand cette vie s’achève par un processus naturel.

Cette évocation me permet de vous interroger sur « le concept d’autoréflexivité interne » dont vous êtes le théoricien, tout en élargissant bien entendu la focale sur l’ensemble de vos recherches.

Bien que l’on m’ait classé, ce que justifient assurément mes travaux, parmi les défenseurs de l’histoire littéraire et de ses méthodes traditionnelles, je me suis toujours passionné pour ce concept, emprunté à la critique moderne, d’autoréflexivité, qui désigne ce phénomène intervenant dans les œuvres (non seulement littéraires, mais souvent picturales, cinématographiques, et même parfois musicales) dans ces moments où l’œuvre fait allusion à elle-même, au fait qu’elle est littérature, de la façon la plus voyante par exemple dans le roman d’André Gide Les Faux-Monnayeurs mettant en scène un personnage de romancier, Édouard, consignant dans un journal ses nombreuses interrogations au moment de concevoir un roman en projet, qui devrait s’intituler Les Faux-Monnayeurs. Mais le phénomène est souvent plus discret, et par là se diversifie en mille nuances. La Nouvelle critique, étant théoricienne dans l’âme, étudie ce phénomène par déduction, c’est-à-dire en partant de concepts pour descendre ensuite dans l’interprétation des œuvres. On peut beaucoup découvrir en suivant le chemin inverse de l’induction, c’est-à-dire en observant l’apparition de phénomènes autoréflexifs dans les textes, dans les phrases des écrivains, donc sur le terrain, pour remonter ensuite à des principes considérablement enrichis, par rapport à des a priori théoriques. De fait, l’approche communément théorique entend par autoréflexivité les allusions, dans les œuvres littéraires, à la littérature. Or, ce que j’appelle autoréflexivité interne désigne le fait que l’écrivain, dans son œuvre, raconte en filigrane la création de sa propre œuvre : il met en images le processus de sa propre création. À bien y regarder, l’œuvre révèle par petits bouts l’histoire de l’œuvre. Il est certain que la Recherche du temps perdu, qui retrace sans le dire l’histoire d’une vocation d’écrivain, entretisse dans sa narration une multitude d’allusions à sa propre création qui relèvent d’une autoréflexivité interne.

L’historien littéraire s’intéressera sans doute à la manière dont ces neuf nouvelles pourront l’éclairer sur le cheminement du devenir de l’écrivain Proust vers l’écriture romanesque et vers sa maturité littéraire. Dans cette perspective, que disent, encore une fois, ces textes inédits à la fois de « l’univers en perpétuelle construction d’un écrivain » et « des potentialités de son récit », telles que vous les définissez lors de votre analyse ?

J’ai lu que Proust n’était devenu écrivain qu’à 42 ans, c’est-à-dire le jour de la parution, en novembre 1913, de Du côté de chez Swann. La théorie de la génération spontanée a pourtant été abandonnée en science depuis Pasteur. Ce qui a donné en 1950 à Bernard de Fallois l’idée de fouiller dans les manuscrits de Proust, c’est que le jeune chercheur ne croyait pas à la vulgate de l’époque, affirmant que Proust avait passé la moitié de sa vie dans l’oisiveté, et l’autre dans une réclusion créatrice pour écrire À la recherche du temps perdu. Et de fait, les documents connus aujourd’hui montrent indubitablement que Proust n’a cessé d’écrire, d’expérimenter, à partir de l’âge d’environ vingt ans, et dès lors sans interruption, sans solution de continuité. On peut dès lors définir les écrits de jeunesse, dont ces neuf nouvelles font partie, de deux manières qui, quoique diamétralement opposées, sont en fait complémentaires. C’est ce qui a été fait pour Jean Santeuil. Une thèse assez ancienne a invité à lire cette volumineuse ébauche de premier roman comme la naissance anticipée de la Recherche du temps perdu. Mais une thèse plus récente a invité au contraire à considérer ce premier roman, ébauché par fragments entre 1895 et 1899 pour l’essentiel, comme une clôture du xixe siècle. Les deux angles de vue sont en fait aussi exacts l’un que l’autre.

Ces nouvelles de jeunesse paraîtront donc, par leur texture, éloignées de ce que nous lisons dans la Recherche, c’est une évidence. C’est un autre Proust qui y apparaît, comme celui qui écrit les innombrables lettres constituant la correspondance éditée par Philip Kolb en vingt et un volumes. Parfois cependant, c’est comme une porte qui s’ouvre, au milieu du récit, sur une réflexion touchant au temps et au souvenir, au langage que nous parle la musique, etc. On ne peut empêcher Proust d’être Proust. J’ai lu aussi que le romancier de Sodome et Gomorrhe avait reconfiguré sa conception de l’homosexualité, rendant caduque sa conception de jeunesse (comme on parle de la seconde topique de Freud, sans doute), comme si un écrivain était un schizophrène, une personnalité clivée dirait un psychiatre. Non, il y a une évolution continue, un processus ininterrompu, par quoi les premiers écrits communiquent avec les derniers par une chaîne jamais rompue.

Une phrase célèbre du Temps retrouvé affirmera que les réminiscences involontaires manifestent, précisément par leur caractère involontaire, leur griffe d’authenticité. La formule est inventée dans l’une des nouvelles. Ce qui veut dire que, pour un écrivain, la découverte d’une adéquation entre une idée familière et son expression se conserve comme nous pouvons garder toute une vie des objets en souvenir. C’est aussi dans son dialogue des morts qu’on voit Proust citer ici les vers de Vigny qui, bien plus tard, serviront d’exergue à Sodome et Gomorrhe publié pourtant la dernière année de sa vie. Voilà pourquoi il ne faut rien perdre de la jeunesse, et des écrits de jeunesse d’un auteur.

Je vous propose d’illustrer une de ces « potentialités » par l’exemple que vous donnez et dont le titre renvoie à l’incipit du premier tome, Du côté de chez Swan, « Longtemps je me suis couché de bonne heure ». De quoi s’agit-il et que relèvent ces variantes pour l’évolution du style de l’écrivain ?

Il existe je crois dix-sept versions de ce début, mais écrites successivement sur un trop petit nombre d’années sans doute pour que le style de Proust y évolue beaucoup. Les versions antérieures à celle que nous lisons montrent le plus souvent déjà le dormeur qui s’éveille (sujet d’un des contes des Mille et Une Nuits, qui sera présenté comme un modèle dans Le Temps retrouvé). On y voit le héros attendant la parution de son article dans Le Figaro, qui n’interviendra en fin de compte que dans La Fugitive, et se souvenant d’un séjour à Venise qui finalement ne sera pas évoqué dans le début tel qu’il est publié. Cette seule première phrase, par sa simplicité même, installe le lecteur dans la conviction qu’il a affaire à un auteur qui a quelque chose à dire, et surtout qui est décidé à le dire jusqu’au bout. Mais le lecteur de 1913 ne pouvait comprendre, lisant pour la première fois : « Longtemps je me suis couché de bonne heure », que la phrase faisait allusion par sous-entendu au sujet caché du cycle romanesque – l’histoire d’une vocation d’écrivain –, et qu’elle s’opposait à une autre, non écrite, qui serait : Mais maintenant j’écris toutes les nuits.

Permettez-moi d’évoquer à présent votre travail d’éditeur de l’œuvre de Marcel Proust. Pourquoi avez-vous entrepris de réaliser une nouvelle édition d’À la recherche du temps perdu (t. V, La Prisonnière, 2013 ; t. VI, La Fugitive, 2017) ? Ces volumes seront-ils suivis par d’autres ?

Oui, bien sûr, il s’agit d’une nouvelle édition de toute la Recherche du temps perdu. La dernière qui ait été largement annotée est celle, en quatre volumes, publiée de 1987 à 1989 dans la « Bibliothèque de la Pléiade » chez Gallimard – celle sur laquelle nous travaillons tous, et qui d’un coup, par ses introductions, notices, notes, variantes et production de versions manuscrites, a fait accomplir dans la lecture de Proust un bond de géant.

Mais depuis ces dates, des nouveautés nombreuses et incalculables, sur le texte comme sur le sens de l’œuvre, ont fait leur apparition, à la fois des manuscrits, l’étude de ces manuscrits, et une immense production critique. Il n’est donc pas prématuré d’envisager une nouvelle édition, d’autant que la collection de la Pléiade limite fortement le volume des variantes et des notes (pour chaque auteur, le directeur de la publication se voit chargé de la triste mission de raboter voire couper les annotations de ses collaborateurs excédant les limites prescrites). Or, je n’ai pas été contraint à cette limite. Je fais donc un relevé de variantes (pour prolonger la question précédente sur les états successifs du texte), non seulement à partir de toutes les ratures du manuscrit jugé définitif, mais en remontant le plus loin possible dans les cahiers antérieurs. Parfois, la formule apparaissant dans le texte définitif était employée au sein d’un contexte tout autre : dans ce cas, je ne l’appelle plus « variante », mais « ébauche dans le manuscrit », en donnant les numéros du cahier et du feuillet, ce qui n’a jamais été fait jusqu’ici. Et dans les notes, je peux citer les passages des cahiers qui, sans constituer des variantes ou des ébauches de la phrase, en donnent diversement l’explication dans l’esprit de Proust. Mes notes explicatives sont de fait très abondantes, parce que je rends compte, phrase par phrase, des trouvailles à leur sujet de la critique : c’est une joie de pouvoir parfois juxtaposer cinq interprétations très différentes d’une même phrase, qui sont aussi originales et justes les unes que les autres. Le dialogue avec la presse contemporaine, qui s’avère constant quoiqu’implicite sous la plume de Proust, est amplement restitué ; les discussions latentes avec le patrimoine philosophique aussi ; ces aspects ne pouvaient guère tenir de place dans les éditions critiques et savantes précédentes.

Je vous propose de nous arrêter, en guise de conclusion, sur un morceau considéré comme capitalissime et esquissé à la fin du Temps retrouvé. Il s’agit du « morceau mourir » où Proust aborde le sujet dans ces mots : « quand je parle des idées que j’ai et que je dois loger dans un livre avant de mourir ». « Mourir ? s’interroge-t-il. Mais cette idée elle-même que je vais mettre dans le livre où elle restera, n’est pas une part de moi-même. Donc cette part-là ne mourra pas ». Comment définiriez-vous, comme chercheur et spécialiste de l’œuvre proustienne, cette part d’éternité qu’elle contient intrinsèquement ?

À un premier niveau, ces considérations nous éclairent la nature autobiographique, strictement autobiographique, de la Recherche du temps perdu, mais dont il faut saisir la teneur particulière. Il ne s’agit pas pour Proust d’accumuler dans son récit, mené par un narrateur sans nom qui se distingue de lui, des confidences personnelles, des anecdotes (il y en a du reste, mais quand elles interviennent, elles ont une fonction). Mais cette œuvre revêt, par rapport à son auteur, une valeur en quelque sorte testamentaire, ce qui s’entend dans les formules que vous citez à juste titre. Proust estime avoir déposé dans son œuvre une relativement fidèle autobiographie spirituelle, portant témoignage sur les diverses étapes par lesquelles il est lui-même passé pour devenir écrivain, et qu’il se trouve être le seul à connaître, parce qu’elles sont purement intérieures. Par quoi le déroulement de son œuvre fictive se nourrit au fur et à mesure de son parcours de vie, c’est-à-dire de recherche créatrice. Par quoi aussi tous ses écrits antérieurs sont considérés, ou du moins ressentis, comme s’intégrant à ce parcours, comme redisposés dans l’itinéraire que retrace le cycle romanesque de la Recherche.

Le romancier doctrinaire met bien sûr aussi en relief le pouvoir dévolu à l’art de conférer à une œuvre, et à son créateur, cette part d’éternité dont vous parlez. L’histoire d’une vocation, le terme l’indique, place la conception esthétique de Proust dans une position préreligieuse. On débat encore beaucoup pour essayer de délimiter la situation de ce demi-juif baptisé catholique. Dans un des brouillons de « Longtemps je me suis couché de bonne heure » sur lesquels vous m’interrogiez tout à l’heure, le livre que tient le sujet qui s’endort était un traité d’architecture monumentale, de ces grands et beaux livres, refugiez, que Proust lisait avec soin et passion au moment d’annoter La Bible d’Amiens de John Ruskin. Le but du romancier est dès lors de transférer, dans une bâtisse solide et donc propre à défier les siècles, la forte pensée abritée dans un fragile corps. Une splendide et émouvante lettre, écrite presque à l’heure de la mort, exprime ce passage mystérieux du temps aboli à une espérance d’éternité : « D’autres que moi, et je m’en réjouis, ont la jouissance de l’univers. Je n’ai plus ni le mouvement, ni la parole, ni la pensée, ni le simple bien-être de ne pas souffrir. Aussi, expulsé pour ainsi dire de moi-même, je me réfugie dans les tomes que je palpe à défaut de les lire et j’ai à leur égard les précautions de la guêpe fouisseuse […]. Recroquevillé comme elle et privé de tout, je ne m’occupe plus que de leur fournir à travers le monde des esprits l’expansion qui m’est refusée ». Proust va mourir, mais la destinée de « Proust » est déjà lancée en plein avenir.

Propos recueillis par Dan Burcea

Marcel Proust, Le Mystérieux Correspondant et autres nouvelles inédites, Éditions de Fallois, 2019, 180 pages.