À quelques kilomètres du Havre/trois hommes/mangés par la brume/ramassaient dans la décharge/des radiateurs/séparant l’aluminium/de leur cage de tôle (p. 21)… Ainsi s’ouvre ce mystérieux Chant des ferrailleurs, premier recueil du jeune Gabriel Boksztejn. Grand lecteur, animateur du podcast « Je tiens absolument à cette virgule » (qui emprunte son nom à une note manuscrite de Baudelaire), Gabriel met ici en scène plusieurs travailleurs manuels, au destin étonnant, surpris par un ange, apparu dans le ciel. Comment l’interpréter ? L’auteur a bien voulu nous accorder quelques éléments de réponse.

À quelques kilomètres du Havre/trois hommes/mangés par la brume/ramassaient dans la décharge/des radiateurs/séparant l’aluminium/de leur cage de tôle (p. 21)… Ainsi s’ouvre ce mystérieux Chant des ferrailleurs, premier recueil du jeune Gabriel Boksztejn. Grand lecteur, animateur du podcast « Je tiens absolument à cette virgule » (qui emprunte son nom à une note manuscrite de Baudelaire), Gabriel met ici en scène plusieurs travailleurs manuels, au destin étonnant, surpris par un ange, apparu dans le ciel. Comment l’interpréter ? L’auteur a bien voulu nous accorder quelques éléments de réponse.

Le chant des ferrailleurs met en scène trois hommes, qui désossent des téléviseurs et des radiateurs en bord de mer. Quel sens donner à cette tâche ?

Le thème principal du poème est la dévitalisation du monde moderne. La vie s’accomplit pleinement lorsque l’expérience sensible se prolonge jusqu’au monde des idées et nous les rend vivantes. L’époque moderne, au contraire, nous place dans un rapport à la matière comme fin en soi. Le progrès technique y prend en charge l’idéalisme perdu des sociétés antérieures. La matière naturelle appartient au cycle de la vie et offre encore une infinie altérité qui est pour l’homme, surtout quand il travaille cette matière, une rencontre, le renvoyant à un au-delà de sa propre condition. La société moderne en revanche nous propose une matérialité strictement réduite aux besoins humains et qui en forme donc le miroir, sans la moindre idéalité.

Par mon poème, en prenant pour cadre la décharge, c’est-à-dire les objets industriels abaissés à leur état le plus informe, démaquillés du faux charme de leur utilité immédiate, je tente de rendre sensible cette désubstantialisation du monde qui appauvrit une humanité, dont les trois ferrailleurs du livre sont les symboles.

Le contact avec les livres est maintenu, puisqu’un des personnages est libraire. Peux-tu nous en dire plus ? Était-ce un moyen pour toi de lier l’activité manuelle et intellectuelle ?

Une part de moi rêve d’une poésie qui aiderait à cette union entre vie sensible et monde des idées que je viens d’évoquer.

En ce sens, je considère la poésie comme la sœur ennemie de la philosophie. Rien n’est davantage hors de la vie, donc hors de nous, que le concept qui se dresse dans le seul raisonnement. Je ne crois pas que la raison puisse décider profondément de la vie d’un être humain. Je place le sentiment poétique, dont la poésie est la manifestation littéraire la plus directe, comme une force au-dessus de tout discours intellectuel.

Le personnage de l’ancien bibliothécaire devenu ferrailleur, tombé de la sorte dans la matérialité moderne, exprime à la fois cet espoir d’un salut par la langue et en même temps la crainte que cet espoir soit une illusion.

À la fois la volonté par le langage d’atteindre un au-delà du monde immédiatement sensible, dans une révélation de l’intimité du monde, comme dans les vers suivants :

Il s’imaginait parvenir

aux confins du langage

tel un chemin de forêt

et que d’un pas

son être s’éclaire

de la résonnance du monde

Et en même temps la crainte d’une fausse magie qui ne pourra jamais conduire à une illumination :

La phrase la plus profonde

porte en son sein

l’idée géométrique de sa langue

cercle fini du sens

où la réalité se décompose

en de petites mouches

aux ailes pétrifiées

sans le bourdonnement brûlant

d’une vérité intime.

Relativement imagée, ta poésie est également très lisible. Cette limpidité correspond-elle à un choix ?

Je crois qu’il y a des obscurités terriblement justes. Elles nous émeuvent comme une note de musique va parfois plus loin que la simple parole. Elle entre immédiatement en résonnance avec nous. L’obscurité permet ainsi de retrouver la musique jusque dans l’abstraction de la langue. Ce sont des trous noirs dont la densité dévore la conscience du lecteur en quelques mots. Elle m’évoque le Dieu indicible de la théologie négative, qui loge dans un au-delà du discours.

Cependant mon poème, Le chant des ferrailleurs, est un récit en vers. Même si c’est un poème davantage descriptif que narratif — je voulais conserver une structure assez pauvre afin de déployer une toile d’images à échelle du texte — j’ai dû renoncer à une trop grande obscurité. Des vers hermétiques, en effet, empêchent de créer une continuité, car toute continuité implique que l’unité d’un vers appelle le suivant.

Il en résulte que mon texte, je crois, s’inscrit dans ce mouvement que mon ami Sylvain Garnier, dans son essai Érato et Melpomène ou les Sœurs ennemies. L’expression poétique au théâtre (1553-1653) (éditions Droz), couronné par le prix Émile Faguet de l’Académie française, théorise comme une dépoétisation de la langue dramatique dans le genre tragique à l’âge classique. Par rapport à une partie de la poésie contemporaine qui s’inscrit dans la filiation de Mallarmé, je dépoétise le vers libre dans la mesure où mon expression, en effet, reste très claire, avec un jeu sonore souvent discret. Que reste-t-il alors du vers et pourquoi parler de versification ?

La versification se révèle en creux, présente par plusieurs aspects : je parlerais de versification fantôme. Rythmiquement, je demeure, en de nombreux endroits, marqué par l’alexandrin et, plus spécifiquement, par le vers racinien. Donc, comme dans le vers classique, la dépoétisation n’est que partielle. Mes vers, même libres, vont ainsi souvent par groupe de deux, reformant l’hémistiche ascendant et l’hémistiche descendant, avec une forme sommaire d’intonation circonflexe[1] .

Quand je lis mon texte, ma voix a ainsi souvent tendance à monter sur le premier vers et à descendre sur le deuxième, bien que je joue avec cet effet, qui n’est pas systématique :

Il aurait souhaité peser

ni trace ni mémoire

car simplement respirer

lui était un emploi de trop

marchant depuis sa jeunesse

avec le souffle court

d’un homme incomplet

et à lui-même toujours manquant.

J’ai d’ailleurs parfois retravaillé pour briser cet effet trop régulier.

Toujours, pour nuancer cette notion de dépoétisation au sujet de mon texte, la rime n’est pas absente, voire assez présente, même si de manière discontinue. Par exemple dans ce passage :

Soudain

les premiers rayons de l’aube apparurent

et dans un frisson

un ange descendit sur Terre

prêtant aux ténèbres sa présence

comme le pain se gonfle de levure.

Mais je me méfie de la rime, qui donne un rythme marqué, surtout si elle appartient à un système régulier. J’ai plutôt recherché des réminiscences discrètes de sons ou alors les rimes internes. Je préfère une harmonie souterraine à une esthétique trop visible, risquant de distraire des images par le sentiment de l’artifice. La versification, même libre, est déjà un artifice en soi. Elle n’avait pas besoin d’être davantage appuyée dans le cadre d’un récit en vers. Surtout pour un poème dont le sujet tient à la description d’un monde dévitalisé et habité par des hommes contaminés par cette dépoétisation du monde moderne. La poésie ne pouvait demeurer que sourde, sans ornements formels immédiats, jusqu’à l’apparition de l’ange à la fin du livre, qui est l’incarnation de la grâce. Dans ce basculement, la poésie redevient plus affirmée, avec un lexique et des images laissant davantage de place à l’abstraction.

Penses-tu que les auteurs actuels soient (parfois) trop hermétiques ?

L’imaginaire d’une partie de la poésie contemporaine se révèle dominé, il me semble, par l’héritage de Mallarmé (même si le monde de la poésie française dans son ensemble s’avère extrêmement riche et difficilement réductible à un unique mouvement, loin de là). Dans ce courant poétique post-mallarméen, j’ai l’impression qu’ils usent du vers libre, par une certaine autonomie des vers, détachés de tout système régulier, pour faire résonner l’obscurité spécifique de chaque vers, la mettre en exergue. Or pour ma part, dans mon texte, le vers libre participe plutôt à cet équilibre que je viens d’exposer, entre obscurité relative des métaphores et nécessité de la continuité du récit. Un équilibre où, d’un côté, la linéarité de la prose ne permettrait pas aux images de s’épanouir, quand, d’un autre côté, un travail rythmique ou sonore trop marqué parasiterait le développement du récit. On en revient à la dépoétisation partielle qu’implique ce dernier.

Depuis quelque temps, tu animes le podcast « Je tiens absolument à cette virgule » (qui correspond à une citation de Baudelaire). À ce titre, tu invites des auteurs comme Michel Crépu, Pierre Cormary ou encore Paul Sanda. Peux-tu justement nous parler de tes influences ? Es-tu marqué par certains poètes contemporains ?

Mon émission, Je tiens absolument à cette virgule, que je présente sous le nom d’Hervé Weil, prend ses sources dans mon admiration, notamment, pour le débat des années 1920. autour du style de Flaubert et, plus spécifiquement, la querelle entre Proust et Thibaudet au sujet de la notion de beauté grammaticale. Je souhaiterais faire renaître cet esprit.

Quant aux influences, je m’aperçois avec le temps qu’il s’avère très difficile de répondre à cette question. Il y a des auteurs que l’on aime énormément, mais qui ne nous influencent pas ou peu, du moins de manière visible. Ou alors qui nous ont influencé et dont on s’est détaché. Mais ce détachement ne leur appartient-il pas encore ? Parfois, au contraire, certaines œuvres mineures ou qui nous sont éloignées vont nous nourrir par un point précis de leur écriture, et on va en faire tout autre chose. D’autres fois enfin, il y a des influences tellement profondes et lointaines qu’on les a oubliées, elles sont devenues des évidences. Je suis donc d’accord avec Pierre Cormary à ce sujet : lorsqu’on écrit un livre, on se découvre des filiations et on se découvre en tant qu’auteur parce que notre écriture nous échappe toujours un peu.

Des deux prochaines invitées de mon podcast, je retiens de Flora Bonfanti (même si je suis d’accord avec elle aussi sur d’autres points), l’idée que l’élégance des vers peut éloigner de la force de frappe du sens. Cette remarque m’a beaucoup fait réfléchir sur ma propre écriture qui s’avère parfois, dans ce poème, trop lisse à mon goût.

Quant à la poésie de Milène Tournier, son oralité retravaillée m’a aidé, dans le même sens, à sortir mon vers libre de l’influence classique et à le rendre par endroit moins rigide. J’aspire maintenant à atteindre une simplicité essentielle : une poésie en vers qui serait à peine une poésie.

Propos recueillis par Etienne Ruhaud

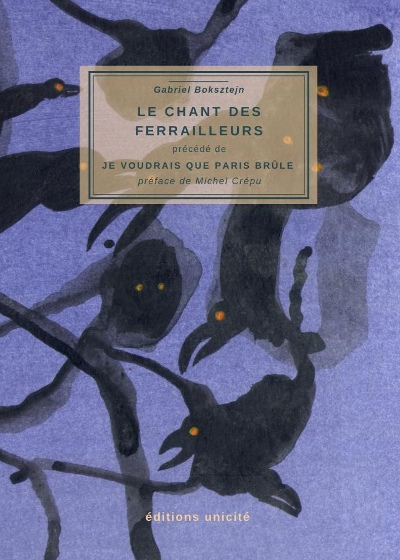

Gabriel Boksztejn, Le chant des ferrailleurs, éditions Unicité, 2023.

[1] « En disant l’alexandrin, l’acteur tragique et son art XVII-XXe siècle » Julie Gros de Gasquet, Honoré Champion.