Ces documents sont publiés pour la première fois en langue française. Ils ont été extraits du premier volume Din scrierile uitate ale Aidei Vrioni. Memorii și corespondență, [Mémoires et Correspondance – Les écrits oubliés d’Aïda Vrioni] Éditions des Archives nationales de Roumanie, 2021). De son vrai nom Maria Mateescu, Aïda Vrioni fut la première journaliste professionnelle et féministe de Roumanie. Grande amie des écrivains, dont Panaït Istrati qu’elle qualifie « d’ami parmi mes meilleurs amis », elle décrit la rencontre avec l’écrivain roumain à Nice, et 8 ans plus tard les derniers moments de sa vie à Bucarest. Elle reproduit ensuite une Liste de souscription pour l’érection d’un monument à la tombe de Panaït Istrati. Le troisième document est une lettre adressée à l’écrivain Camil Petrescu en guise de remerciements pour l’aide d’une pension accordée à la veuve de Panaït Istrati.

Pour plus de détails sur le premier volume des mémoires d’Aïda Vrioni :

1935, 16 avril. Panaït Istrati dans les mémoires d’Aïda Vrioni

C‘était pendant l’hiver de l’année 1927. Après un long séjour dans un Paris humide et gris, je me trouvais depuis quelques jours à Nice où je vivais comme dans un rêve. J’étais émerveillée par tant de beauté présente à chaque coin de rue. Dans le ciel haut et pur, il y avait toujours une légère poudre de lumière. Partout, une végétation merveilleuse, des bruits, des mouvements et des chants. La crise n’avait pas encore balayé le monde et les fours de fabrication des métaux précieux de l’univers déversaient leur or sur les côtes ensoleillées. Sur La Promenade des Anglais, cette splendide avenue le long de la mer unique au monde, on n’entendait parler que l’anglais. Les femmes sures de leur valeur matérielle marchaient la tête haute, en parlant fort avec leurs compagnons, Anglais ou Américains, aussi grands qu’elles, et aussi sûrs d’eux et de leur train de vie. Un jour, un photographe ambulant me coupe la route devant le Casino de la Jetée en m’invitant à immortaliser mon visage dans ce paysage divin. Je voulais l’éviter, mais le petit homme au teint hâlé insista. Il essaie de m’amadouer en allemand et en anglais. Je souris d’un air amusé et lui dis que je le comprenais depuis le début, mais que je ne voulais pas me laisser prendre en photo. Il range son appareil s’apprêtant à partir, sans laisser voir trop d’agacement sur son visage. Il s’était habitué à ses petites défaites quotidiennes. Son petit arsenal de lutte quotidienne avec la vie m’a rappelé un autre, que je n’avais vu qu’en me l’imaginant et pendant un moment les yeux de l’homme devant moi se sont éteints, et à sa place, il est sorti de terre Panaït Istrati, me proposant avec son doux sourire de me prendre en photo. C’était une simple vision, qui disparut aussi soudainement qu’elle était apparue. L’apparition fugace devait avoir une explication. J’ai couru après le photographe, qui entre-temps avait réussi à persuader une vieille dame anglaise de se laisser photographier. J’ai attendu qu’il finisse, puis je me suis approchée de lui et lui ai demandé s’il connaissait Panaït Istrati. Cette simple question le transfigura complètement. Son visage s’est éclairé en un sourire de fierté et de joie et il m’a dit, avec cette tendance à exagération caractéristique aux gens du Sud, qu’il était son meilleur ami. Il ne l’avait pas vu depuis longtemps, mais il était sûr qu’il n’était pas à Nice, car il le saurait le premier, étant le premier homme qu’Istrati allait voir lorsqu’il y revenait. Ils étaient autrefois des amis inséparables, partageant le peu de peines et de joies. Il me dit qu’il s’appelle Bernard et, oubliant un instant son travail, il m’accompagna à l’hôtel Negresco, tout en me parlant de Panaït Istrati. J’ai beaucoup aimé écouter ses paroles d’un débit rapide et volubile, et pourtant musical, comme le tintement de perles échappées d’un fil cassée. En rencontrant Bernard, je me suis souvenu que je n’avais pas encore annoncé à mon grand ami que je me trouvais à Nice, et comme je ne savais pas à ce moment-là dans quelle partie de l’Europe il se trouvait, je lui avais écrit à Paris à son éditeur, Rieder. Deux jours plus tard, j’ai reçu une lettre de Menton, dans laquelle il me faisait part de toute sa joie de nous retrouver si proches l’un de l’autre, et me demanda de venir lui rendre visite dans la petite maison où il passait la fin d’une convalescence qu’il avait commencée dans un sanatorium en Suisse. Les lettres de Panaït Istrati ont toujours eu le don de me remonter le moral. Il avait une écriture énergique, volontaire, mais en même temps gentille et amicale. Les mots n’étaient pas haletants ou inachevés, mais entiers, couchés sur le papier d’un seul trait. C’est comme si toute sa pensée était soudainement révélée aux yeux de celui qui les lisait. Mots écrits par un homme sincère et honnête, sans réticence, sans dissimulation. Toutes les lignes s’envolait sur le papier vers la droite, vers le ciel, comme je lui disais parfois en plaisantant ; contrairement à ma petite écriture, anxieuse, penchée vers le bas – l’écriture d’une femme dépitée, même si le chemin de la vie que je menais ne me donnait pas le droit d’être déçue. Il ne savait pas, ou il faisait semblant de ne pas savoir, que la déception est la maladie domestique des âmes prétentieuses et compliquées qui ne peuvent pas s’accommoder à l’idée de ne jamais être en phase avec le monde extérieur ! Je pense qu’il le savait tout aussi bien que moi, si ce n’est pas mieux ! Nous souffrons (sic !) tellement de la dissonance stridente entre lui et ses semblables qui ne le comprenaient pas !

Le lendemain, je suis partie pour Menton, dans un car ouvert, rempli d’étrangers venus de tous les pays du monde pour admirer les beautés de la côte du soleil couchant. Nous avons pris la route appelée La grande Corniche, taillée dans la montagne à une hauteur vertigineuse au-dessus de la mer. C’était une chaude journée de février, avec beaucoup de soleil et le parfum des fleurs. Les pompons jaunes du mimosa doraient le paysage. J’avais l’impression de me déplacer à travers les ondes frémissantes de la lumière. En chemin, nous avons rencontré des autocars, des voitures et des peintres marchant dans la beauté des lieux et se dirigeant vers cette même splendeur. Tous les gens avaient des visages sereins et heureux. Pendant un moment, j’ai pensé que la bonté de Dieu m’avait transporté dans un autre monde où les visages ne se froncent jamais sous le fardeau des chagrins et de la souffrance. J’ai commencé à douter de l’existence de cet autre monde, celui dans lequel j’avais vécu jusque-là et une pensée, doutant comme je l’ai fait, s’est exprimée bruyamment dans mon esprit : Y a-t-il un endroit, une terre cachée sous le blanc glacial de la neige, une terre traversée par le gémissement de la peur et de la désolation et où le bleu des cieux est recouvert du bleu de l’hiver ? Un tel endroit ne peut pas exister ! Les souvenirs glaciaux n’ont pas fondu sous les rayons du soleil d’ici, et je ne vois que le présent avec toute sa richesse de beauté. Il y a tellement de joie dans l’air et dans les âmes qu’il est naturel de douter de tout et de tous – même de moi-même. Je me surprends à envier le bonheur que je goûte à pleines dents. Celle que j’étais hier et celle devenue jalouse de celle d’aujourd’hui !… Oh ! Pourquoi cette journée ne dure pas pour toujours ? Dans la beauté qui nous entoure, enivrante, tous les plans et toutes les convictions et tous les rêves, même les plus fantastiques, deviennent possibles. Partout, c’est (sic !) des questions qui, dans le contexte actuel, restent incomprises, lourdes, sans aucun sens… Nous sommes passés comme dans un rêve au-dessus de l’ancienne forteresse romaine d’Èze et à travers La Turbie, où se trouve une terrasse avec une vue unique sur la mer. Les jours sans brouillard au-dessus de la mer, on peut voir la Corse. Nous approchons de Menton, qui apparaît en un instant calme, ornée de sa beauté blanche et de ses innombrables villas et hôtels perchés sur les hauteurs et entourés de palmiers, mimosas, œillets et mixandres. Les mandariniers et les orangers embaument le ciel. Je descends au centre-ville et je prends une calèche qui m’emmène à travers des rues ensoleillées jusqu’à en remontant la rue de la Maison Russe, jusqu’aux Sapins, la pension de famille où se loge Panaït Istrati. Je m’arrête devant la porte. C’est une petite maison blanche, qui ressemble à une cellule de nos monastères, entièrement baignée par le soleil. À côté du grand et élégant Hôtel Alexandra, qui semble défier le luxe et la grandeur, elle semble encore plus petite. Je n’arrive pas à comprendre. Ici, dans cette modeste demeure, habite le brillant écrivain dont le nom a fait le tour du monde? J’entre un peu hésitante. J’ai peur de m’être trompée d’adresse. Je suis accueillie par le propriétaire, un homme blond qui, comme me dira Panaït Istrati, avait visité autrefois la Roumanie. Je lui parle de mon grand ami et son visage s’illumine du même sourire fier, comme celui de Bernard, et heureux de l’honneur qu’il avait d’abriter dans sa maison le grand écrivain, il me demande d’entrer et d’attendre un moment jusqu’à ce qu’il le prévient de mon arrivée.

– Il arrive tout de suite, dit-il, en me faisant entrer dans la salle à manger. Il est en train de faire une petite promenade. Je vais aller le chercher.

Cette salle à manger de la pension de famille était grande et froide, et toutes les fenêtres étaient obscurcies par l’ombre que fait son propre mur, côté nord. Je suis saisie par le frisson froid du vide et de la solitude. Où est le monde merveilleux d’autrefois ?… Au lieu d’une réponse, la porte s’ouvre laissant entrer Panaït Istrati qui apparait sur le seuil. Toute la chaleur et le soleil de l’extérieur se sont précipités en même temps que lui. Il s’avança vers moi, les deux bras tendus, dans ce geste de chaleureuse amitié qui était la sienne. Je mets mes mains dans les siennes avec la même amabilité et dans l’effusion de joie qui remplissait la pièce, je ne ressens plus ni le froid ni la solitude.

Cet homme avait dans les yeux une chaleur et une lumière telles que je n’en avais jamais vues auparavant. C’étaient des yeux gentils et profonds, parfois tristes, parfois vifs, mais très doux. Des yeux qui parlaient. En me tenant la main, il me conduisit dans la pièce d’un ami commun, un publiciste, qui l’avait fait connaître au public roumain. La rencontre fut des plus cordiales. Nous étions tous heureux comme des enfants. La chambre de l’ami commun et de sa femme avait des fenêtres orientées vers le sud, vers la mer. Grandes ouvertes, elles laissaient entrer toute la lumière radieuse de cette douce journée de février. Le salon froid et sombre semblait appartenir à un autre royaume, bien que ce ne soit séparé que par le couloir. Panaït Istrati appela le patron, me présenta et lui dit que j’étais une grande écrivaine roumaine. Il impressionna fortement le pauvre homme par les louanges qu’il m’adressa à tel point qu’il me demanda de quitter Nice et de venir vivre dans sa maison, une maison qui avait déjà l’honneur de loger un autre grand écrivain. Dès qu’il quitta la chambre, nous commençâmes à rire de bon cœur. Je pense que je n’ai jamais vu Panaït Istrati plus joyeux et heureux de vivre que ce jour-là. Il choisit avec grand soin le menu et demanda à être servi dans la chambre ensoleillée de son ami. Le repas ressemblait à la folie d’un écolier le premier jour de vacances, lorsque ses parents lui accordaient sa totale liberté. Panaït Istrati parlait sans s’arrêter. Il faisait des plans sur la manière dont nous allions passer le temps lorsque j’habiterai à Menton et se demandait ce que l’Europe (??) dira lorsqu’elle apprendra que Panaït Istrati et Aïda Vrioni vivaient sous le même toit. Je lui ai répondu, en feignant le même sérieux, qu’il devrait attendre jusqu’à ce que l’Europe apprenne à le connaître comme elle me connaissait moi. Nous avons ri de tout et de rien, avec ou sans raison. La vie n’était plus la chose sérieuse qu’elle avait été jusque-là, mais une délicieuse série de rigolades. Après le déjeuner, il demanda la permission de s’allonger sur un canapé. Il était fatigué de la joie et de la ferveur dépensée avec tant de joie. Il changea d’apparence. Son visage et ses yeux profonds et doux se couvrirent d’une légère ombre de chagrin. Pourtant, il est resté là à plaisanter et à rire, puis, pris à son propre jeu, il appela le propriétaire pour me montrer la chambre et me donner le prix de la location. Nous sommes sortis pour voir mon nouveau logement. C’était dans un autre pâté de maisons, en hauteur, avec toutes les fenêtres donnant sur la mer et vers le côté ensoleillé. La chambre à côté de celle d’Istrati était vacante. Après cette visite, mon grand ami me demanda de me laisser photographier. « Tu sais, c’est pour ne pas oublier mon métier”, ajouta-t-il en rigolant. Je me suis appuyée contre un palmier et il m’a photographiée. Je l’avais devant moi, tel que je l’avais imaginé sur la Promenade des Anglais, quelques jours auparavant. Habillé simplement, dans un costume de sport, avec un pull en laine marron au col roulé et une casquette anglaise sur la tête, il était probablement le même que le photographe d’autrefois qui, lassé par tant de désordre, avait voulu noyer son chagrin dans l’eau trouble de la mort.

– Je n’ai pas oublié le métier. Ce sera une photo réussie, m’a-t-il dit, avec une légère teinte de mélancolie.

Il serra contre lui son appareil, s’est approché de moi, et nous nous trouvâmes tous les deux silencieux et petits devant la grande beauté qui nous entourait de toutes parts. Toute notre pauvre gaieté était morte. C’était l’heure de mon départ pour Nice et l’heure de nous séparer pour toujours pour ne plus jamais revenir. De là-haut, je pouvais voir la mer comme un immense lac bleu dans un paysage suisse. Nos regards étaient absorbées par le charme du ciel. La mer était aussi sereine et calme que ce ciel qui se perdait à l’horizon, créant une toile de fond théâtrale enchanteresse. On ne savait plus où le ciel commençait et où la mer s’arrêtait. Là-bas, au loin, là où la merveilleuse fusion se produisait, tremblaient des milliers d’étincelles. Il semblait qu’un bain de lumière se déversait dans la mer. Peut-être que là se trouvait le bain des anges, qui, à cette heure délicate du crépuscule, descendaient les marches dorées depuis les hauteurs du ciel pour bénir l’eau. Le jour se préparait à mourir dans la splendeur. Nous frissonnions de froid et descendions là où les autres s’étaient arrêtés avant nous. Nous nous sommes mis en route vers la gare. J’étais accompagnée de mon ami le publiciste, qui me dit qu’Istrati est maintenant au sommet de sa gloire. Chaque jour, il reçoit une quantité énorme de courrier et on lui demande des articles de partout, qui sont payés des milliers de francs chacun. Il est traduit en 16 langues et bien qu’il soit un grand écrivain connu de tous, il reste le même homme amical, simple et d’une indicible gentillesse, que ses amis de l’époque ont connu. Il gagne beaucoup, mais il n’a pas d’argent, car il partage tout ce qu’il a avec ceux qui se tournent vers lui pour obtenir de l’aide, et il y en a beaucoup. Il ne choisit pas. Il donne à tout le monde, même à ceux qui trompent sa bonne foi. Il dépense très peu pour lui, et ça se voit à la façon de son mode de vie simple. Mon ami se tait. J’étais stupéfaite. Comment, cet homme donne tout ce qu’il gagne à son prochain, en ne gardant que le strict nécessaire, alors qu’il pouvait s’acheter des maisons, des propriétés, des voitures et mener la vie brillante de grand senior ! De quoi est faite son âme ? Je le regarde comme un miracle et me demande comment les gens qu’il aime tant lui rendront la pareille et où reposeront son corps meurtri et sa tête ornée de génie pour dormir son dernier sommeil ? Entre-temps, Panaït Istrati était parvenu à mes côtés et nous avons marché silencieusement jusqu’à la gare, pour faire nos adieux. Il m’a conduit jusqu’à la voiture et s’est tenu à la porte du compartiment, me caressant avec le sourire de ses yeux gentils et tristes, jusqu’au départ du train. Menton s’éloignait, alors que moi, une fois entrée dans la voiture pleine de gens heureux et bruyants, je me sentais à nouveau seule et je frissonnais de l’émotion de l’éloignement. La mélancolie de la fin d’un rêve avait assombri mon âme et fait disparaître l’un des plus beaux crépuscules que j’aie jamais connus dans ma vie. Le train a filé sans se soucier des milliers d’étoiles et de lumières plongées dans la mer. J’avais quitté toute cette douce beauté qui n’avait pas totalement péri, mais avait pris pour toujours racine dans l’enchevêtrement des souvenirs, comme une toile d’araignée de confort et de lumière.

Huit ans se sont écoulés depuis ces événements et un jour impitoyable d’avril – je me trouvais cette fois à la campagne – j’entendis le téléphone sonner. J’ai décroché le combiné, distraite. Pas la moindre prémonition qui aurait fait trembler ma main ou éveiller ma peur. Et pourtant ! … j’entends une voix noyée dans les larmes, un cri de douleur : « Viens ! Panaït se meurt ! »

Je reste sans voix. Panaït Istrati est en train de mourir ! Mon meilleur ami se meurt ! Disparaît l’homme que les médecins avaient qualifié il y a deux ans de « trompe- la-mort », lui glissant entre les doigts dès qu’elle était prête à mettre la main dessus. Cette fois, c’était fini. Il ne pouvait plus lui échapper !

Je ne comprends plus un mot de ce que la jeune femme me dit au téléphone. Je raccroche et l’inattendu de la nouvelle ralentit momentanément mes mouvements. Ma première pensée me renvoie vers lui. J’ai besoin de le voir, de lui parler, de lui donner du courage. Lui dire que ses amis – peu nombreux – ne l’ont pas oublié. Je m’éloigne du téléphone et j’ai l’impression de me mouvoir comme un automate. Tout ce que je fais, c’est comme une réponse docile au commandements dictés par la situation. Je me retrouve les bras chargés d’œillets, devant une maison… où mon grand ami avait emménagé cet automne. Je me souviens, sans vouloir, de la joie avec laquelle il parlait du déménagement dans cette maison, entourée de soleil. Je n’étais jamais venue le voir, lui sa jeune épouse, dans cette nouvelle maison, car ma phobie des visites s’étendait même aux parents et aux amis. Chaque fois que je voulais les voir, et je le voulais assez souvent, je les invitais plutôt chez-moi. Les invitations à déjeuner se prolongeaient jusque tard dans la nuit. Et j’étais si heureuse lorsqu’il disait à sa femme, qui attirait son attention sur la longueur des visites, « C’est rien, restons’y encore un peu. Je me sens si bien ici ! » Je n’étais jamais venue chez eux, et maintenant j’étais là, sur le seuil de cette maison baigné de lumière qui abritais sa vie chancelante et partagée entre un amour récent et chaleureux et la lutte épuisante pour le pain quotidien, qui ne l’a pas épargné jusqu’au dernier moment.

L’ascenseur s’arrête au cinquième étage, devant une porte à l’écriture laconique : « Gravement malade. Pas besoin de sonner». Je sonne quand même, mais la porte reste fermée, gardant derrière elle l’atmosphère d’un drame dans lequel un homme se meurt. Je ne trouve ni ma place, ni celle des fleurs qui me regardent, craignant de mettre une touche de printemps et de sérénité sur une frontière de vie. Mais je ne me sens pas timide devant la vie qui coule encore dans mes veines, une vie qui est un défi au moment du passage de ce seuil entre la vie et la mort. Je descends, j’annonce mon arrivée par interphone, je remonte et cette fois, on m’ouvre la porte. J’offre maladroitement les fleurs : je me rends compte de ma présence inutile. Je suis arrivée trop tard et en même temps trop tôt. Je ne peux plus faire plaisir à celui qui ne ressent plus de plaisir ni ne peut apprécier mon cadeau. Je serre silencieusement la main de la jeune épouse de mon grand ami et nous restons toutes les deux immobiles, retenant nos larmes.

– Comment va-t-il ? parviens-je à haleter, la voix étouffée par l’émotion.

– Il est en train de partir !

– Je peux le voir ?

– Oui, si tu veux… mais il dort maintenant… C’est mieux comme ça, parce que s’il te voyait, il serait trop troublé par l’émotion et ça pourrait lui être fatal.

Nous avançons sur la pointe des pieds et je m’arrête sur le seuil de la porte de la chambre : sur le lit dans lequel il se débat agonisant – dans ce prélude déchirant d’avant la mort – il y a ce qui reste de Panaït Istrati. Je le reconnais à peine. Il est si amaigri et son teint est hâlé… Seulement ces cheveux riches, gominés en arrière, conserve sa vivacité d’antan, bien que je les trouve plus striées de blanc. De sa main droite, il tient l’entonnoir à oxygène, le tenant avec toute la férocité de ses dernières forces. Ses doigts bougent par à-coups sur le verre qui garde en vie la fin d’une vie précieuse. Un sommeil agité tourmente ses derniers instants de vie et des mots incohérents s’échappent de ses lèvres brûlées. Il y a une fébrilité, une précipitation, dans ce sommeil pré-mortel qui m’effraie. J’ai devant moi une vie qui ne veut pas mourir, une vie qui lutte pour gagner, pour rester au-delà du seuil sur lequel la mort est déjà apparue, avec ses bras charnus, tendus, prêts à le recevoir. C’est un moment solennel : une existence qui disparaît. Une lutte désespérée s’engage entre les membres voués à la décomposition et le cerveau bientôt engourdi, continuant à envoyer ses pensées vivantes, brisées en chuchotements et en phrases désordonnées. Est-ce que c’est Panaït Istrati ? Cet être faible et étroit est l’homme dont la pensée a brillé à travers 27 pays… Pourquoi tant de douleur et tant de néant ? Pourquoi sommes-nous surnommés des rois de la création si la mort nous écrase sous son talon comme elle écraserait un ver ? Pourquoi cet homme, ami parmi mes meilleurs amis, avec son sourire chaleureux et son regard aimable subit-il le sort commun à tous les êtres vivants ? Dans sa hâte de partir, il ne reconnaît personne. Sa main droite s’agrippe toujours à l’entonnoir de sauvetage, comme à une paille à laquelle l’instinct de conservation est resté éveillé. Cette vision douloureuse dépasse mes faibles capacités de résistance mentale. C’en est trop. Je ne peux pas regarder Panaït Istrati mourir !… Je vais dans son bureau. On me dit qu’au début de sa maladie, il est resté dans cette pièce, mais, qu’au bout de quelques jours, il a demandé à être transféré dans l’autre pièce, pour ne plus voir les livres et les magazines qui s’y trouvaient. Pourquoi ? Mon esprit est trop trouble pour trouver la bonne réponse. Peut-être était-ce le chagrin de quitter les créatures issues de son esprit, ou peut-être que, convaincu de la futilité de toute activité humaine, il leur tourne le dos avec une souveraine compréhension ?… Qui pourrait le savoir ? Je regarde autour de moi. Sur les étagères, de nombreux livres. Je retrouve toujours son nom : Panaït Istrati, ainsi que le titre du livre dans les langues connues et inconnues. Je frissonne. C’est comme si son nom était mort aussi. Il ne correspond plus à un être vivant, mais à un mourant, qui a peut-être lui aussi oublié son nom dont il n’a plus besoin là où il va. Je regarde les livres immobiles et une révolte impuissante me saisit : Comment est-il possible, que les œuvres de ce vagabond de génie restent sagement à leur place, que leurs pages ne se déchirent pas, et que l’encre des mots ne se liquéfie pas en laissant les pages blanches? Comment est-il possible, que tous ces mots restent entiers et impassibles, alors que de l’autre côté de ce cloison, celui qui leur a donné vie en perd la sienne ? Quel non-sens et quelle aberration est tout ce travail que nous faisons dans la vie, alors qu’elle finit par se remplir de venin et se raccourcir … De quoi a bénéficié Panaït Istrati dans sa vie ? Il a tout connu: la misère, le froid, la faim, la maladie, puis le succès, la gloire, tous deux greffés sur un pauvre corps ravagé par la tuberculose.

Bon et honnête, il croyait en l’amitié. Il l’a glorifiée et elle l’a trompé. Il croyait en ses amis, oubliant qu’ils étaient humains, et ils l’ont trompé. Ils ne voulaient pas le comprendre, alors ils l’ont frappé avec les armes lâches de la mauvaise foi. Même maintenant, dans ses derniers instants, des amis de longue date, d’un pays lointain, l’accusaient de nationalisme comme d’un crime ; tandis que ses ennemis d’ici l’accusent de manque de nationalisme. Incompris et injustement attaqué, il a gardé sa foi en la lumière vivante de son âme : la foi en une humanité meilleure qui doit se réaliser. Et maintenant, que reste-t-il de lui ? Une forme de poussière que le faible revêtement de sa peau réussit à peine à garder en place. Si toutes les existences, aussi supérieures et brillantes soient-elles, se terminent de la même façon, à quoi bon leur richesse ? Pour le bien de l’humanité ? Mais l’humanité existe-t-elle ? N’est-ce pas seulement une marche inconsciente de quelques mannequins temporairement inspirés, qui ne savent pas d’où ils viennent ni où ils vont ? En fin de compte, l’humanité est un immense cimetière, toujours renouvelé et toujours oublié au fil des ans, à travers laquelle passent sans cesse des ombres de mannequins aveugles et désarticulés. Et puis, quel est l’intérêt de toute cette mise en scène d’un drame stupide et infructueux appelé « la vie » ? J’entends des gémissements douloureux et je me précipite dans sa chambre. Je n’ose pas entrer. Impuissante, je m’assois sur une chaise près de la porte. Ses proches essayent de le persuader de manger quelque chose. Ils lui disent que le docteur a dit qu’il doit se nourrir s’il veut guérir.

– « Le docteur a dit ? », demande une voix caverneuse, ressemblant à peine à la voix du frère Panaït d’autrefois.

Il essaie de manger et n’y arrive pas. Après chaque cuillerée, c’est un supplice atroce.

– « Ça me brûle ! », je l’entends dire.

Il abandonne, c’est inutile. Il implore qu’on lui donne quelque chose pour dormir, incapable de supporter les douleurs. On peut supposer que sa prière a été exaucée. La voix angoissée s’effrite en syllabes indéchiffrables, puis s’éteint. Il retombe dans le sommeil d’avant. Devant moi, par la fenêtre ouverte, je ne vois rien d’autre qu’un rectangle de ciel triste et printanier. L’horreur de la mort plane sur la maison.

– « Il n’a pas vu tes fleurs” , je peux presque entendre la voix jeune qui m’est chère. J’ai mis des lilas dans sa chambre ce matin, mais il ne les a pas vus non plus. Il aimait tellement le printemps et les fleurs ! Je me demande s’il aurait survécu à ce printemps ! »… Je ne sais pas quoi lui dire ni comment la consoler. Mon vocabulaire est complètement épuisé et ma bouche sèche. Si un autre mot de consolation me serait venu à l’esprit, je l’aurais gardé pour celui qui se mourrait et que jamais plus je ne reverrai !… Il n’a pas vu mes fleurs. Il est mort à trois heures du matin. Disparue l’âme grande et bonne, l’âme incomprise et harcelée. Une main affectueuse, ou peut-être une main d’esthète, ou seulement une main de traditionaliste, voyant mes œillets – petits frères de ceux de la Côte d’Azur – les a posés autour de sa tête – calme et fière maintenant – et sur ses mains aux doigts écrasés par un travail rude d’un autre temps, sur les mains qui avaient couché sur le papier des bribes de sa propre vie et de son âme grande et douce.

Une amie te pleure, frère Panaït ! Et elle espère qu’aujourd’hui le feront même ceux qui, furieux hier encore de l’ombre que tu projetais, refusaient de voir ta grandeur. Maintenant sont tous d’accord : Tu es grand !

Mais qu’est-ce que ça peut te faire, là où tu es maintenant ?

Aïda Vrioni, 16 avril 1935

ANR, SANIC, fond personnel Vrioni Aïda, dossier 61, f. 2-19, manuscrit (Din scrierile uitate ale Aidei Vrioni. Memorii și corespondență, Editions des Archives nationales de Roumanie, 2021, pages 129-135)

***

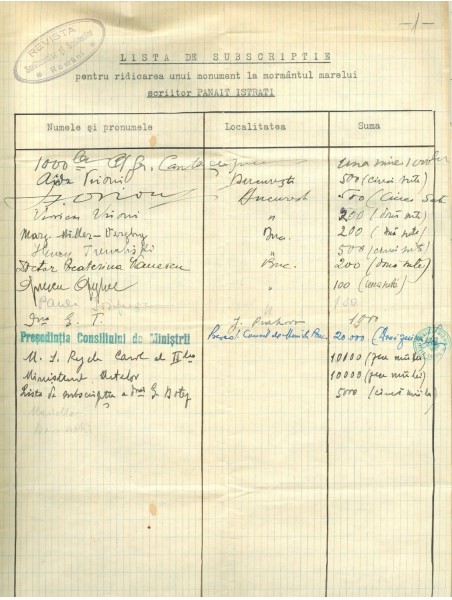

1935, Bucarest. Liste de souscription pour l’érection d’un monument à la tombe de Panaït Istrati, à laquelle ont souscrit : La Présidence du Conseil des Ministres, Roi Carol II, Alexandrina Cantacuzino, Aïda, Ștefan et Viorica Vrioni, Mărgărita Miller Verghy, Henry Trembiski, Dr. Ecaterina Vănescu, etc.

(Din scrierile uitate ale Aidei Vrioni. Memorii și corespondență, Editions des Archives nationales de Roumanie, 2021, page 136)

***

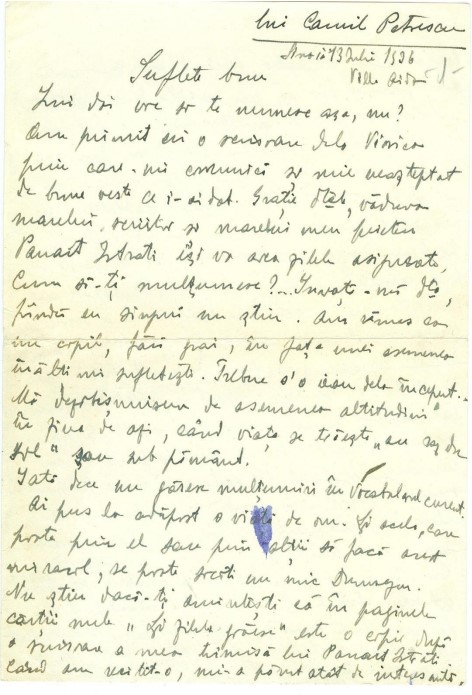

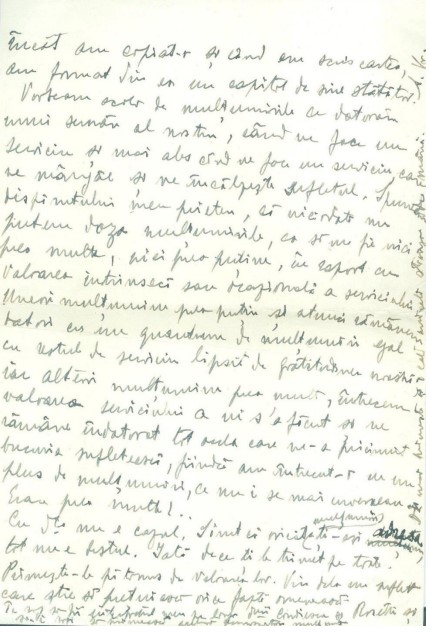

1936, 13 juillet. Lettre d’Aïda Vrioni remerciant Camil Petrescu[1] pour son soutien à la veuve de Panaït Istrati pour l’obtention d’une pension.

À Camil Petrescu

Sinaia, 13 juillet 1936

Villa Aïda

Bonne âme,

Je peux vous appeler comme ça ?

Hier, j’ai reçu une lettre de Viorica, qui m’a annoncé de façon inattendue les bonnes nouvelles que vous lui avez données. Grâce à vous, la veuve du grand écrivain et de mon grand ami, Panaït Istrati, verra ses jours assurés. Comment puis-je vous remercier ?… Vous me le direz car, toute seule, je ne saurais pas comment faire. Je suis restée comme une enfant sans voix devant une âme si élevée. Je dois tout réapprendre du début. J’avais perdu l’habitude de telles attitudes de nos jours, quand on vit une vie « au rez du sol » (en français dans le texte) ou sous terre. C’est pourquoi je ne trouve pas les mots pour exprimer ma gratitude dans le vocabulaire usuel. Vous avez mis une vie humaine à l’abri. Et celui qui peut, par lui-même ou par d’autres, accomplir ce miracle a le droit de se regarder comme étant un petit dieu. Je ne sais pas si vous vous rappelez que dans les pages de mon livre Et les jours parlent il y a une copie d’une lettre que j’avais écrite à Panaït Istrati. Quand je l’ai relue, elle m’a semblée si intéressante que je l’ai copiée dans mon livre en lui dédiant un chapitre entier. J’y parlais des remerciements que l’on doit à un bienfaiteur, surtout quand il nous rend un service qui réconforte et réchauffe notre âme. Mon défunt ami disait qu’on ne peut jamais bien graduer nos remerciements pour qu’il n’y en ait pas trop ni trop peu, par rapport à la valeur intrinsèque ou occasionnelle du service rendu. Parfois nous ne remercions pas assez et nous nous retrouvons avec un quantum de remerciements égal au reste du service en manquant de gratitude, et parfois nous en remercions trop, dépassant la valeur du service rendu, et nous restons redevables à celui qui nous a apporté la joie de l’âme, car nous faisons preuve d’un remerciement supplémentaire qui ne lui est pas dû. Il y en a de trop … Ce n’est pas votre cas. J’ai l’impression que peu importe le degré de mes remerciements, ce n’est toujours pas assez. C’est pourquoi je vous les envoie tous. Recevez-les avec la plénitude de leur valeur. Ils viennent d’une âme qui sait comment apprécier chaque acte humain. S’il vous plaît, soyez mon interprète auprès des MM. Condiescu et Rosetti, demandez-leur de recevoir les mêmes remerciements reconnaissants.

À vous, une chaleureuse et amicale poignée de mains. A.Vr.

ANR, SANIC, fond personnel Vrioni, dossier 111, f. 1f.,v., manuscrit (Din scrierile uitate ale Aidei Vrioni. Memorii și corespondență, Editions des Archives nationales de Roumanie, 2021, pages 199-141)

Traduit du roumain par Dan Burcea©

Grands remerciements aux Archives nationales de Roumanie qui nous ont mis à disposition les reproductions des manuscrits d’Aïda Vrioni.

[1] Camil Petrescu (1894-1957) est un dramaturge, romancier, philosophe et poète roumain.