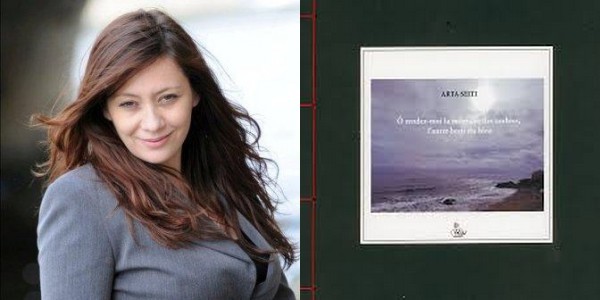

Née à Tirana, issue d’un milieu lettré, universitaire spécialiste des Balkans, Arta Seiti possède également un master en littérature française. Auteure de nombreux articles, également poétesse, l’enseignante-chercheuse explore depuis plusieurs années une route singulière, suivant sa propre inspiration, loin des sentiers battus. Nous la retrouvons ainsi avec un nouveau recueil, publié non plus, comme les précédents, chez Fauves, mais aux éditions du Petit Véhicule. Volume au titre évocateur, Ô rendez-moi la mémoire des ombres, l’autre bout du bleu explore ainsi les méandres de la mémoire, mêlant références érudites et souvenirs d’enfance, vers amoureux.

Vous êtes d’origine albanaise, et vous écrivez en français. Vous est-il difficile de composer ainsi dans votre langue d’adoption ? Vous arrive t-il d’écrire dans votre langue maternelle ?

L’écriture m’a prise lorsque j’étais très jeune. J’ai grandi dans une famille cultivée. Mes études ont porté sur la langue et la littérature françaises, puis j’ai soutenu un mémoire sur la poésie contemporaine. Suivirent après, mes années « hexagonales » : je me lançais vers les recherches et études universitaires, travaux sur la société balkanique en lien avec l’anthropologie et l’ethnologie. Parallèlement, j’enseignais la géopolitique du Sud-Est européen. Je publiais alors en français et en albanais : des articles abordant les configurations qu’imposaient les partenariats des Etats, essentiellement. Ainsi le français m’est-il venu naturellement, sans difficulté. Quand j’ai publié mon premier récit, Nimbes (Fauves éditions, 2018), une nécessité intérieure m’a menée vers un long voyage initiatique. J’avais découvert un nouvel espace intime. La poésie ou la prose poétique m’ont formée. Il me fallait à cet égard, une langue étrangère dans le sens de Deleuze et Guattari d’une « langue majeure », affectée par la « déterritorialisation ». Une langue qui puisse m’entraîner dans des contrées mi-rêvées, mi-réelles. Une ligne de fuite, une distance avec l’histoire des sociétés balkaniques, mais aussi avec l’histoire des sociétés occidentales.

Vous écrivez en vers, et vous rédigez également des proses poétiques. Comment passez vous d’une forme à l’autre ? Est-ce un choix délibéré, ou est-ce que le vers s’impose naturellement à vous ?

J’ai commencé par la prose poétique, par une sorte de promenade. Chez moi, tout est sensible : comme si une âme diffuse passait d’une clairière à l’autre. Une quête du salut où le « Je » se fait dense, et devient image comme une preuve d’existence au-delà du visible.

J’ouvre ici une petite parenthèse. Dans ma prime jeunesse, j’ai interprété deux rôles au cinéma, en Albanie. Alors que mes autres activités artistiques m’ont permis de réciter des poèmes en français ET en albanais. Au théâtre, j’ai également joué le rôle de Lucile dans Le Bourgeois gentilhomme de Molière, mis en scène en langue française.

Et les vers sont arrivés avec la voix, lorsque j’ai commencé à réciter des textes. À l’instar d’Henri Meschonnic, je possède mon propre rythme poétique.

Votre précédent recueil (La cime ne me contredit pas, Fauves éditions, 2021), comme le nouveau, sont essentiellement d’inspiration autobiographique, puisque vous parlez de votre propre rapport au monde. Souhaitez-vous vous raconter ? Écrirez-vous, un jour, une autobiographie en prose ?

Nous vivons dans un monde cynique marqué par la marchandisation. Je suis à la recherche d’une forme secrète, inachevée face à un amas d’images de plus en plus visibles. Cela ne signifie pas que je ne me pose pas des questions banales, terre-à-terre. Ma vie est marquée par diverses formes de souffrance (la perte de mon père, le fait d’avoir grandi sous une dictature), et aussi de joie. J’ai du mal à me raconter. P. Reverdy soulignait que « le propre du poète est de se penser et de se penser à l’image ». Mon sujet poétique a son propre rythme. Il est multiple, et ne se veut pas autobiographique. Ainsi, des « presque mots » s’ouvrent-ils dans une constellation alchimique, partie d’un corps, d’un trait de signes, de l’idée-en-forme, comme je l’évoque dans le dernier recueil poétique, celui qui vient de paraître Ô rendez-moi la mémoire des ombres, l’autre bout du bleu.

L’amour, le sentiment amoureux, apparaissent aussi, un peu en filigrane, au détour de telle ou telle phrase. Vous semblez l’évoquer avec retenue. S’agit-il d’une forme de pudeur ? Craignez-vous de trop vous livrer ?

C’est un choix poétique, une forme libre. Un désir-don comme une offrande amoureuse de la poétesse. Une sensibilité qui constitue ma demeure littéraire, libérée de l’égo. Et de là, cette sensibilité sait empreindre mes vers, et orienter mes connaissances.

Sans objet, mon désir s’exprime sur le blanc du papier. C’est bien le fil de ce désir du présent éternel, comme un rythme secret, qui suscite en moi une tension intérieure, une profondeur redoublée.

Vous êtes également chercheuse, spécialiste du monde balkanique, donc essayiste. Etablissez-vous un lien entre votre activité de poétesse et votre travail théorique ? Par ailleurs, aborderez-vous un jour d’autres formes, comme le théâtre ou le roman ?

Oui, c’est un long parcours en termes de recherches pluridisciplinaires et d’études multiples, d’enseignements. Tout cela exige une concentration profonde et une réflexion étendue afin de creuser plusieurs disciplines, parfois contre les idées reçues, notamment à l’égard de la région balkanique. Désormais, je me dévoue essentiellement à la littérature. J’ai écrit un récit. Pour l’instant, je le remue, je le retourne. Je me méfie des compétitions dans le monde de l’édition. Je me méfie des performances.

Pareillement, vous utilisez souvent des mots ayant trait à la peinture, comme « chevalet », ou « palette ». Vous sentez-vous peintre ? Quelle place occupent les arts plastiques dans votre création ?

Je suis passionnée par la peinture. Comme un peintre qui invente son code pictural, en ligne, en traits, le tout sous-tendu par une dynamique. Je vis dans un interstice de couleurs, dans l’harmonie. Le langage plastique désigne le mouvement de l’âme, et saisit une succession de choix optiques pour mon écriture. J’ai beaucoup lu le Traité des couleurs de Goethe, et demeure marquée par des peintres comme Turner, Kandinsky, Klee, Picabia, Ernst, Redon. Mon regard change devant le tableau. Je demeure toujours émue quand que je vois quelqu’un peindre. Cela va de pair avec l’acte d’écrire. Il arrive qu’un tableau nourrisse l’inspiration. De là découle une association, sur le plan littéraire.

On remarque aussi la présence d’illustrations (photographiques). Comment avez-vous choisi tel ou tel cliché ? Cela a-t-il joué sur votre inspiration ou est-ce venu au dernier moment ?

Après l’écriture de mon dernier recueil, j’ai choisi quelques-unes de mes photos. Je les ai sélectionnées en fonction de la couverture. La création plastique nourrit là encore le processus de création littéraire. J’ai évoqué ce thème dans La cime ne me contredit pas (Fauves éditions, 2021). Je demeure marquée par l’image de la Camera obscura, le principe de renversement.

Vous parlez également du monde gréco-romain, de la tragédie, de la mythologie (qui constituent aussi un pan de l’histoire albanaise). On croise parfois les surréalistes, ou encore Gérard de Nerval. Pouvez-vous nous en dire davantage quant à vos lectures et à vos sources d’inspiration ?

J’aime confronter divers points de vue philosophiques ou issus des sciences sociales. Les effets de lecture et les modes de subjectivation n’ont de cesse de se croiser et d’inspirer ma création littéraire. Il me faut saisir cette création à la source. C’est l’intemporel qui me donne l’inspiration : la mémoire des ombres puise dans cette source. J’ai été élevée avec les lectures albanaises de Kadaré, Poradeci, Agolli… et les classiques de la littérature russe et perse. Mes parents m’ont fait lire tout cela. La mythologie grecque m’a bercée — Zeus, Orphée, Aphrodite, Aréthuse, Andromaque… — bien d’autres figures m’ont inspirée : Héraclite, Proclus, Ovide, Sénèque. En outre, citons Nietzsche, Deleuze, Lacan, Mauss… Je demeure amatrice de littérature française, à commencer par Balzac et sa Comédie humaine. Viennent après, plusieurs poètes, Apollinaire, Baudelaire, Mallarmé, Breton, Nerval dont le dédoublement et l’éternel féminin trouvent un écho, dans ma propre écriture. H. Corbin et son imaginal (imagination créatrice) m’a propulsée au Pont Fagus. Il existe une correspondance symbolique entre mon livre La cime ne me contredit pas, et le fameux Mont analogue de Daumal. Mes vers font souvent référence à la peinture surréaliste, à des “images en fuite” aux contours imprévisibles qui nous « conduisent à notre propre étrangeté », comme l’écrit Annie Le Brun. Courant « pour habiter dans un endroit plus délicat que l’impossibilité de se poser pour certaines hirondelles » — citation d’A. Breton —, un fil d’éclair ne pouvait que conjuguer les ombres et l’autre bout du bleu de mes vers. Lectrice de Nerval, ma promenade explore les ailleurs d’un espace-temps ; je fais miens les personnages de Sylvie, cette forme d’alchimie entre la comédienne et la religieuse. Enfin, la création comme une nécessité de Rilke, l’hellénisme de Hölderlin et sa Diotima, m’émeuvent et dessinent mes vers.

On est frappé, chez vous, par l’importance des éléments naturels, qu’il s’agisse de végétaux ou d’animaux. Vous sentez-vous en communion avec la nature ? Peut-on parler de panthéisme, ou est-ce excessif ?

Parler de panthéisme me paraît excessif. Les vertiges de la nature auto-productrice me bercent. En ce sens, je perçois une unité essentielle dans la rencontre entre le hêtre et l’être, et les intimités végétales qui m’évoquent l’enfance. Ma métamorphose évoque une forêt de signes comme une verticalité des modes infinis, une reconstruction dont l’abîme se libère. J’invoque en outre le principe de Naturphilosophen, courant emblématique du romantisme allemand. On pourrait, à ce titre, citer Schelling.

Une certaine mélancolie se dégage de vos vers. Pensez-vous que la poésie rende heureux, ou, du moins, qu’elle permette d’atténuer la souffrance ?

La mélancolie nourrit, là encore, mon écriture. Elle résiste en moi tant qu’elle n’est pas transpercée par la lueur des mots, et enfin s’abandonne, fragile, dans la durée de l’écriture, sans pour autant se détruire. Le processus de création constitue un état de transcendance pour moi en tant que poète. La poésie m’exalte avant tout ; me porte vers le haut. Lorsqu’on est en proie à des souffrances, la poésie apaise, et permet d’éclaircir, de conclure. Je deviens plus lucide. Je vous remercie de cet entretien où je me dévoile un peu plus, mais certainement en deçà de ce qui s’énonce.

Propos recueillis par Etienne Ruhaud