Rebecca Benhamou publie Les habitués du Temps suspendu, un roman qui convoque l’Histoire, en l’exhortant de dire le destin des hommes à travers celui de Salomon Zimra balloté entre les deux rives de la Méditerranée, d’Oran à Paris, d’une guerre à l’autre. Roman du déracinement et de l’exil – « ce chemin sans merci » –, ce livre est un magnifique mélange de sensibilité et de poésie, d’espoir et de désespoir, au fil du temps qui passe au rythme d’une montre à gousset, objet symbolique confié d’une génération à l’autre pour rappeler la fragilité de l’être. Parmi les habitués de ce café parisien, rue Pascal, il y a Lila, au racines fragiles, hésitant à se poser quelque part sous le poids des souvenirs dont elle ne saura trop quoi en faire.

Bonjour Rebecca, votre livre est une promesse, un moyen de redonner vie à l’aide de la fiction à toutes les histoires qui vous ont été racontées. Peut-on dire que le sujet central de votre roman, la clé même de votre démarche n’est autre que la transmission mémorielle à travers cette écriture ?

Tout à fait. Pour moi, ce livre était comme une dette. Je voulais rendre hommage à une partie de mon histoire familiale et mettre en récit des souvenirs et des affects qui ne sont pas les miens, mais dont j’ai hérité. Cette transmission mémorielle ne repose pas uniquement sur les mots, mais aussi sur toutes ces choses indicibles dont nous sommes les dépositaires – les silences, les gestes, les non-dits… C’est tout cela que j’avais envie de raconter. Pour autant, je voulais m’octroyer quelques libertés, aller et venir à ma guise entre le passé et le présent, le réel et l’imaginaire ; m’emparer de tous ces récits que l’on m’a rapportés – ou comme le dit si bien l’écrivain Miguel Bonnefoy, de toutes les « mythologies familiales » – et de les faire un peu miens, grâce à la fiction. Afin d’écrire ce premier roman, il m’a fallu apprendre à désapprendre tout ce que je savais de l’écriture, me distancer de mon métier de journaliste, d’une observation trop crue ou trop stricte du réel, et m’autoriser une écriture des profondeurs, du ressenti.

Osant se regarder dans la lumière des histoires racontées au fur et à mesure par Salomon, Lila, votre personnage, va dire : « Et moi, j’hérite de tous ces souvenirs, et je ne sais pas trop quoi en faire ». Serions-nous en mesure de penser, avec toutes les précautions exigées par la liberté de la fiction, que Lila est en quelque sorte la part visible de la romancière qui habite en vous ?

Il y a en effet beaucoup de moi dans ce personnage, mais pas seulement. Lila est un mélange symbolique de ma génération et de celle de mes parents, de leurs questionnements et des miens. Je voulais créer un personnage qui fantasme sur un pays dont elle n’a jamais foulé le sol, mais qu’elle porte en elle, malgré tout. C’est au contact de Lila et de sa musique que la mémoire du vieux Salomon s’éveille de nouveau, qu’il se souvient de ce pays qu’il a quitté cinquante ans plus tôt, où il n’est jamais retourné. C’est ce pays-là qui les unit tous les deux – un pays qui n’est jamais nommé explicitement dans le récit, mais qui prend pourtant toute la place. Je tenais à mettre en scène une amitié entre deux déracinés qui se croisent depuis des années dans un café d’habitués, sans vraiment se connaître. Pour ma part, je passe aussi beaucoup de temps dans les cafés. C’est là que je travaille. Et en ce qui concerne la complicité entre Lila et Salomon, elle s’inspire de la relation que j’avais avec mon grand-père maternel, parti très récemment.

Restons encore un moment, si vous le permettez, sur ce sujet de l’inestimable trésor mémoriel. Car les souvenirs de Lila s’illuminent en présence de la vraie lumière, puissamment solaire portée par Salomon, « par le coffre à souvenirs qu’il porte en lui ». Pourriez-vous nous dire qui est-il et quelle place occupe-t-il dans votre histoire personnelle ?

Dans le roman, Salomon Zimra est un horloger à la retraite qui fréquente tous les matins un café, le Temps suspendu. Ce personnage s’inspire de mon grand-père maternel, qui m’était très cher. En 98 ans d’existence, il a vécu mille vies. C’était un véritable conteur, dans une tradition orale qui est propre à l’Afrique du Nord. Et ses histoires, très imagées et vivantes, tressées de mots de judéo-espagnol et d’arabe, me fascinaient depuis toujours. Il y a quelques années, je lui ai promis, un peu naïvement peut-être, que j’écrirai un jour un livre sur sa vie, et que je « ferai » quelque chose de toutes les histoires qu’il m’avait transmises. Cela a pris du temps, mais c’est ce que j’ai tenté d’entreprendre. Avec ce livre, j’espère avoir été la hauteur de ce qu’il m’a confié.

Dire, témoigner, consigner font partie des injonctions de votre livre. Et pourtant, David, parle à son fils Salomon des blancs qui se glissent entre les lettres et qui sont, selon lui, « des silences mûris, des sagesses muettes et enfouies ». Comment avez-vous concilié ces deux impératifs entre témoigner et taire ? Y a-t-il eu des secrets qui vous ont été impossible à dire dans ce livre ?

Je ne me retrouve pas vraiment dans le mot « injonction »… Chaque famille gère son histoire comme elle le veut, et surtout, comme elle le peut. Ayant été très proche de mes grands-parents maternels, je voulais recueillir leurs témoignages tant qu’ils étaient encore en vie. Il y avait quelque chose de l’ordre de l’urgence, et de l’élan vital, dans cette démarche. Contrairement à ma grand-mère qui s’était murée dans le silence, et qui refusait de partager certains souvenirs, de peur d’être trop submergée par l’émotion, mon grand-père, lui, avait besoin de parler pour exorciser le passé. Il a grandi dans une famille privée très vite d’amour maternel, et où régnait la loi du silence entre les hommes du foyer. Il a fallu donc trouver un équilibre entre les paroles et les silences, entre ce que je pouvais écrire, et ce que je garderais pour moi. Il y a beaucoup de pudeur, dans ma famille. Peut-être est-ce la raison pour laquelle j’ai toujours été infiniment plus touchée, que ce soit en littérature, au cinéma ou dans la vie, par les gens qui se racontent avec retenue, qui essaient tant bien que mal de pas trop montrer ou dévoiler, mais qui n’y parviennent pas toujours. Je suis davantage sensible à toutes ces choses que l’on suggère plutôt qu’à celles que l’on dit.

Deux coordonnées gèrent, décident et construisent la vie de la communauté juive d’Oran, La Radieuse, dont Salomon et les siens font partie : La géographie et l’Histoire. Parlons d’abord de la géographie et du lieu. Salomon est si attaché à son espace de vie, qu’à chaque fois qu’il est obligé de le quitter, un drame se produit en son cœur. Tel est le cas du village de sa naissance ou d’Oran, La Radieuse. Quel rôle occupe le lieu, les lieux dans votre récit ?

C’est drôle que vous me posiez cette question car pour me mettre à écrire j’ai besoin de commencer par un lieu. C’est précisément le lieu qui m’amène à l’écriture. Pour mon précédent livre, un récit biographique sur la sculptrice ukrainienne Chana Orloff, j’ai voyagé de Tel Aviv à Odessa, de Paris à New York. Il me fallait alors cartographier le monde à travers les yeux d’une autre pour mieux comprendre ce qu’avait été sa vie. Pour ce roman, c’était très différent. Ma famille maternelle est originaire d’Algérie et n’y est pas retournée depuis 1962. Mon grand-père n’a jamais cessé d’en parler, et encore plus durant les dernières années de sa vie. Ce n’était pas vraiment de la nostalgie, plutôt de la mélancolie. Ce pays est donc une terre totalement fantasmée pour moi, d’autant plus que je n’y suis pas encore allée. II n’existait que dans des souvenirs qui ne m’appartenaient pas. Il y avait aussi une sorte de loyauté invisible qui m’empêchait, voire qui m’interdisait de m’y rendre. Alors, pour contourner l’obstacle, j’ai écrit ce pays en pointillé, sans jamais le nommer. Je n’ai pas la prétention d’écrire sur l’Algérie. Pour ce faire, il aurait fallu se cogner au réel. Il aurait fallu y aller pour être pleinement légitime. Ce n’est pas mon cas. En revanche, je sais ce que cela fait d’être originaire d’une terre dont on ne sait rien ou presque, de la fantasmer, et d’en faire une sorte de lieu hors-temps, hors-sol. J’ai imaginé une ville, la Radieuse (l’un des surnoms que l’on donnait à Oran), à partir des photos en noir et blanc dont je disposais, des lettres, des anciennes adresses etc. et j’en ai fait l’un des lieux principaux du roman.

Quant à l’Histoire, elle est, comme d’habitude, en train d’emporter le destin des hommes. Au-dessus de toutes les tragédies engendrées par la guerre, le sentiment du devoir, le patriotisme sincère transmis de père en fils chez les Zimra est une marque de noblesse qui conduit à l’héroïsme. Que pouvez-vous nous dire à ce sujet ?

Le rapport au patriotisme est très ambivalent, dans ma famille – et sans doute aussi pour beaucoup de familles juives d’Algérie, qui ont obtenu la nationalité française avec le décret Crémieux. Pendant la Première guerre mondiale, mon arrière-grand-père a combattu à Douaumont, perdu un frère aux Dardanelles, et d’autres membres de la famille ont été envoyés à Verdun. À l’époque, ils n’ont traversé la Méditerranée et connu la métropole que pour servir sous les drapeaux. Ils ont aimé la France avant de la connaître. C’est ainsi qu’ils ont été élevés. Lorsque mon grand-père a été mobilisé en 1942, il voulait rendre son père fier de lui, lui qui avait été un héros médaillé de 14-18. Au lieu de cela, il a été envoyé, comme beaucoup de soldats juifs, dans des camps de travail forcé, tenus par des Vichystes en Algérie, où on les humiliait, les affamait, les torturait. On leur a retiré la nationalité française, avant de la leur rendre discrètement quelque temps plus tard. Ce n’est qu’après plusieurs mois dans ces camps de l’enfer qu’on leur a redonné l’arme et l’uniforme qu’on leur avait confisqués, et qu’ils ont participé, entre autres, à la campagne d’Italie en tant que soldats français. La relation au patriotisme est donc très controversée.

L’Histoire se conjugue aussi autrement pendant la guerre d’Algérie, avec son cortège de massacres et de haine qui sommeille entre les communautés. Comment vivent vos personnages cet épisode tragique ?

Très durement, bien sûr. Salomon a grandi aux côtés de Nahel, son frère adoptif, un Algérien musulman que son père David avait pris sous son aile quand ils étaient enfants, et pour qui il avait une préférence. Les deux frères sont très proches, mais leur relation est fortement mise à l’épreuve à ce moment-là…

La nostalgie des lieux et du temps qui passe est un autre thème de votre roman. Il est vécu de deux façons différentes par Salomon et Lila, avec le même effet pour les deux : rupture, déracinement, douleurs sont des sentiments qui les habitent. Ce déracinement est aussi un épisode de toute une communauté. Pouvez-vous nous parler de cet événement et de ses aspects historiques et personnels que vous décrivez dans votre livre ?

Le déracinement, l’exil, sont restés des plaies ouvertes dans ma famille. Elles le sont encore aujourd’hui pour un grand nombre de juifs d’Algérie. C’est la raison pour laquelle j’appréhendais d’écrire sur cette partie de l’histoire familiale, car la guerre laisse des traces dans les esprits et dans la chair, et ce sur plusieurs générations. Je ne voulais pas blesser les miens, en écrivant sur ce sujet. Après la guerre, il leur a fallu tout quitter, partir dans la clandestinité, et une fois arrivés en France, tout recommencer, et se réinventer. Du jour au lendemain, ils sont devenus des « rapatriés ». Ce qui est assez ironique, car beaucoup d’entre eux n’avaient jamais mis le pied en France métropolitaine.

Passons, si vous me permettez, à la partie secrète que nous évoquions plus haut, à l’intime de vos personnages. Parmi elles, l’attitude de David en tant que père, une paternité partagée entre Salomon et Nahel. Comment décrire ce sentiment ambigu, souvent ressenti comme injuste par l’un ou l’autre ?

Dans le roman, Salomon est le fils de David, et Nahel, quant à lui, devient son fils adoptif. À la suite d’un drame qui va décimer une partie de la famille, David va reporter son amour de père sur Nahel, comme si Salomon était le fils du passé, et Nahel, celui du présent, de l’avenir. C’est l’histoire de deux frères qui sont très proches l’un de l’autre, et qui le seront toute leur vie, mais qui se battent pour obtenir l’amour d’un père qui ne s’exprime qu’avec des silences.

Et l’absence de la mère ou plutôt des mères ?

Mon grand-père a perdu sa mère très jeune et cela l’a beaucoup fragilisé. Il est allé chercher une autre forme d’amour maternel chez ses tantes, ses voisines, des amies de sa propre mère, sa belle-mère… Dans le livre, c’est ce que j’essaie de mettre en scène. Toutes ces femmes qui entourent Salomon et Nahel, qui leur donnent l’amour dont ils ont été privés. C’était important pour moi de montrer cette chaleur humaine, ce côté enveloppant et réconfortant.

La vie de l’exil pourrait se résumer par ces paroles de Salomon : « se maîtriser sans cesse », « apprendre les codes ou tout désapprendre ». Que représente l’exil et la nouvelle vie pour Salomon ?

Mon grand-père m’a toujours dit à quel point il avait été difficile pour lui et les siens de « s’intégrer », à la fin de la guerre. Hormis la difficulté de trouver du travail et un logement décent, il fallait gommer leur accent, se faire discret, ne jamais se faire remarquer… Dans sa nouvelle vie, le personnage de Salomon est reconnaissant d’avoir échappé à l’enfer de la guerre, mais une partie de son cœur est resté de l’autre côté de la Méditerranée. Une fois arrivés en France, les juifs d’Algérie, et plus généralement les juifs séfarades, ont été beaucoup moqués, tournés en dérision, en les associant à une sorte de folklore un peu grossier qui m’a toujours énervé, à des stéréotypes qui ont la dent dure jusqu’à aujourd’hui. J’avais aussi envie, dans ce livre, de m’affranchir de ces clichés et de montrer la richesse de cette culture, de montrer l’envers du décor.

Et pourquoi Lila cherche-t-elle à voir et à conjurer par sa présence le temps perdu ?

Lila a trouvé, en la personne du vieux Salomon, une figure paternelle qui lui permet de se reconnecter à ses origines, et surtout de se remettre en mouvement dans l’existence. Ce n’est pas un hasard si mon roman s’intitule « Les habitués du Temps suspendu ». Bien sûr, il y est d’abord question de la rencontre entre deux habitués dans un café. Mais c’est aussi l’amitié entre une jeune violoncelliste et un vieil horloger qui se ramènent à la vie l’un et l’autre. C’est le sentiment que parfois, il suffit d’une personne pour que le sablier se retourne et que la vie qui s’était interrompue, reprenne de plus belle.

Propos recueillis par Dan Burcea

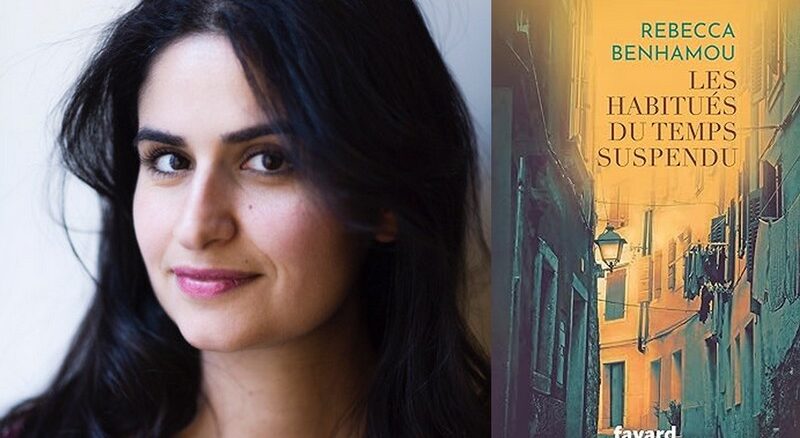

Photo de Rebecca Benhamou : © Charlotte Jolly de Rosnay

Rebecca Benhamou, Les habitués du Temps suspendu, Editions Fayard, 2022, 358 pages.