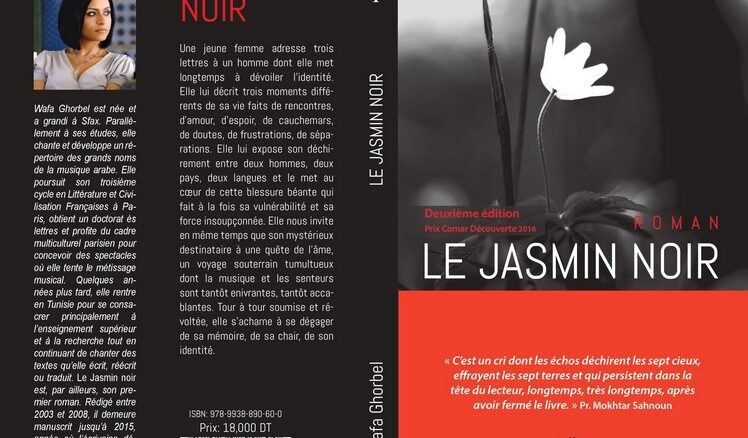

Le Jasmin noir est un roman de Wafa Ghorbel paru aux Editions La Maison tunisienne du livre, et qui a reçu en 2016 le Prix Comar Découverte. Écrit avec une grande sensibilité, il raconte le parcours cathartique d’une femme, victime à l’âge de 8 ans d’un traumatisme majeur qui marquera sa vie et l’obligera à choisir entre ses désirs personnels et les normes imposées par la doxa. La souffrance, l’exil, la condition et la fragilité des femmes, leur force insoupçonnée aussi, la difficulté de reconstruire, les doutes et les frustrations, l’intimité durement blessée sont quelques-uns des thèmes de ce roman.

Le Jasmin noir est un roman de Wafa Ghorbel paru aux Editions La Maison tunisienne du livre, et qui a reçu en 2016 le Prix Comar Découverte. Écrit avec une grande sensibilité, il raconte le parcours cathartique d’une femme, victime à l’âge de 8 ans d’un traumatisme majeur qui marquera sa vie et l’obligera à choisir entre ses désirs personnels et les normes imposées par la doxa. La souffrance, l’exil, la condition et la fragilité des femmes, leur force insoupçonnée aussi, la difficulté de reconstruire, les doutes et les frustrations, l’intimité durement blessée sont quelques-uns des thèmes de ce roman.

Nous remercions l’écrivaine franco-tunisienne d’avoir accepté de nous accorder cette interview.

Bonjour Wafa Ghorbel, merci d’avoir accepté de nous parler de votre roman Le Jasmin noir. J’en profite pour signaler que votre roman vient de paraître en version roumaine dans une des plus prestigieuses maisons d’édition de Roumanie. Comment avez-vous reçu la bonne nouvelle de cette parution et dans quelles autres langues votre roman a-t-il déjà été traduit ?

Bonjour et merci à vous de l’intérêt que vous portez à mon roman. La traduction du Jasmin noir par la poétesse, universitaire et traductrice Liliana Foșalău, ensuite sa parution chez Editura Junimea dirigée par l’universitaire et éditrice Simona Modreanu n’ont pas été une surprise pour moi. Il s’agit du couronnement de longs mois de travail et de concertations. Je suis à la fois heureuse et fière de cette parution qui permet à mon livre de voler de ses propres ailes, à mes mots de transcender les frontières géographiques, linguistiques et culturelles. Je suis également reconnaissante à mes amies traductrice et éditrice d’avoir adopté mon texte et de lui avoir donné la possibilité de fleurir sous d’autres cieux. Je suis très liée à la Roumanie et particulièrement à Iași depuis 2012. J’y avais passé un mois dans le cadre d’une mobilité Erasmus. J’y suis revenue cinq fois par la suite, pour communiquer dans le cadre des Journées de la francophonie organisées chaque année par l’Université Alexandru Ioan Cuza et pour présenter un spectacle musical. La parution de Iasomie neagră a scellé mon alliance avec ce pays devenue désormais organique.

Le Jasmin noir est paru, par ailleurs, en Tunisie en arabe (autotraduction, La Maison Tunisienne du Livre, 2019), aux États-Unis en anglais (par Peter Thompson, Lavender Ink / Diálogos, 2022). Il paraîtra bientôt au Mexique en espagnol (par Sophia Bisstouane et Lisette Herrador).

Avant d’aborder les multiples facettes de votre récit et de parler de « l’abîme de mes souvenirs », comme les appelle votre narratrice, j’aimerais vous interroger sur le mélange de genres littéraires et le style que vous utilisez dans l’écriture de votre roman. Pourquoi avez-vous choisi de faire appel à la fois au récit romanesque et au genre épistolaire construit dans le style direct qui donne une grande force à votre discours ?

Le roman est mon genre de prédilection en matière de littérature. Je suis trop bavarde pour écrire des nouvelles, trop indisciplinée pour écrire des poèmes, trop monophonique pour écrire du théâtre… La lettre, par ailleurs, est l’écriture la plus proche de celle du journal intime. En effet, Le Jasmin noir est un roman épistolaire qui emprunte la forme monodique. Ma narratrice est donc la seule épistolière puisque le destinataire ne répondra pas à des lettres qu’il ne recevra et ne lira même pas. Ce personnage présent-absent n’est qu’un prétexte qui donne à la jeune femme la possibilité de dire ce mal-être qui la ronge. L’écriture se concentre ainsi sur son « je » dans son intimité la plus secrète, la plus honnête, la plus spontanée, la plus nue.

Permettez-moi encore une petite parenthèse toujours liée à l’acte de l’écriture. « Chez moi – avoue votre narratrice –, les mots ont toujours trouvé plus de facilité à s’aligner, à s’exprimer, à se dévoiler sur l’espace d’une feuille neutre que dans ma bouche desséchée, hésitante et anxieuse devant un regard et des oreilles souvent partiaux. » Comment comprendre cette phrase ? Est-ce que c’est en votre nom qu’elle s’exprime ?

Ma narratrice s’exprime souvent en mon nom. Il est vrai qu’à un moment donné de ma vie, j’avais beaucoup plus de facilité à écrire ou à chanter qu’à parler. Me sentir fixée du regard de mon interlocuteur au moment où je parlais me donnait l’impression d’être jugée et m’angoissait énormément. Il m’arrivait de bafouiller quand je passais des épreuves orales ou quand je lisais mes communications dans le cadre d’un colloque. Avec le temps, j’ai dépassé cette angoisse, mais Le Jasmin noir est écrit entre 2003 et 2008 (publié seulement en 2016). L’exposition au public aussi bien dans le cadre de mes cours, de mes communications que dans celui de mes séances de présentation, de mes master-class et de mes interviews m’a changée. La confiance en soi se travaille. Pour rebondir sur ce que vous avez formulé au début de cette question, l’acte de l’écriture est vital chez mon personnage… Pareil pour moi. À un moment donné de ma vie – le moment où j’ai écrit ce roman – c’était écrire ou mourir.

« Je suis déchirée entre mes désirs et les normes qui ont toujours régi ma vie. » C’est avec cette phrase que je vous propose d’essayer de tracer les premiers contours du portrait de l’héroïne de votre roman. Au fil des pages, nous prendrons connaissance des multiples blessures qui hantent sa conscience et son corps. C’est parce que – disons-le dès le début – elle est hantée par un traumatisme majeur qui la poursuit depuis son enfance. Pouvez-vous nous dire en quoi consiste ce drame ?

La narratrice a été victime d’un événement traumatique devenu nodal aussi bien dans sa vie que dans le roman. Il n’est révélé que tard dans la narration pour maintenir le lecteur en haleine et pour le pousser à chercher et, peut-être, à deviner l’origine de ce déchirement dont vous parlez plus haut, je dirais même l’origine de tous les paradoxes du personnage.

Cet événement tragique ne cessera de déclencher dans sa vie un abîme de doutes : pas une souffrance, mais des souffrances, pas un questionnement mais des questionnements, pas un exil, mais des exils, pas une révolte, mais des révoltes… « Quand arrêterai-je d’être étrangère à moi-même ? se demande-t-elle. Je me sens toujours étrangère, exilée. » Comment définir cet exil ?

Mon personnage est cohérent dans ses contradictions, dans son étrangeté, dans sa singularité également. Cette jeune femme cherche à se comprendre, à sonder ses propres profondeurs, à faire le saut du possible à l’impossible (je convoque Derrida et Bataille) mais, à chaque fois, elle est renvoyée à ses apories, à ses limites, à son impuissance. Elle est exilée spatialement dans son pays d’adoption tout comme dans son pays de naissance. Mais elle est surtout exilée dans son corps, dans ses blessures, dans ce passé qu’elle traîne comme un boulet là où elle va. Elle se sent étrangère en Tunisie, dans sa propre famille qu’elle adore mais qui ignore tout de ses fêlures. En partant faire ses études en France, elle pensait avoir trouvé le moyen de se réconcilier avec elle-même, mais elle n’a pas tardé à comprendre qu’elle avait emmené ses traumatismes avec elle dans ses valises et que le lieu extérieur importait peu. C’est dans les endroits reclus de son être qu’a lieu cet exil ontologique, cette « psyché exil ».

D’autres expériences et d’autres déceptions amoureuses vont s’ajouter à ce point traumatique initial. Comment répondre à la question qu’elle se pose : « Mais comment peut-on savoir d’avance quelle loque humaine se cache derrière le masque de l’insignifiante banalité ? » Arrivera-t-elle à s’en défaire ?

Il n’est pas complètement impossible pour elle de se défaire de la présence maléfique du monstre qui la hante. L’amour le permet très occasionnellement, mais c’est surtout sa passion pour la musique qui constitue une véritable libération pour elle. Elle le dit explicitement, d’ailleurs : « La musique… Je me demande ce que je serai sans musique. Rien certainement. Je ne suis moi-même que sur scène… je n’arrive à me libérer de mon passé, de mes monstres, de mes ténèbres, à me décharger de mes peurs, de ma haine, de mon angoisse, à communiquer mon amour, ma passion, à embrasser l’infini que sur scène… Quand je chante, je suis plus nue que la nudité… transparente, légère, vaporeuse… Quand je chante, je sais ce qu’est l’extase, l’orgasme dont tu m’as privée. Sur scène, nous nous aimons, nous nous caressons, nous nous offrons complètement l’un à l’autre, nous nous enlaçons, nous fusionnons, nous nous emmêlons, nous mélangeons nos salives et sueurs, nous faisons l’amour comme nous n’avons jamais réussi à le faire. Sur scène tu disparais, tu n’es plus. » L’art est la seule issue possible quand toutes les possibilités de vie ont échoué. C’est une idée que j’ai développée dans mes deux romans qui ont suivi Le Jasmin noir et qui constituent ensemble la Trilogie du jasmin.

Pour ce qui est de la façon dont je répondrai à cette question que la narratrice se pose : « Mais comment peut-on savoir d’avance quelle loque humaine se cache derrière le masque de l’insignifiante banalité ? », il me semble que la réponse est simple : on ne peut pas. Il s’agit d’ailleurs d’une question rhétorique. Impossible de savoir à qui nous avons affaire à l’avance, sans en avoir fait l’expérience. Un monstre peut parfaitement se cacher derrière l’apparence d’un prince charmant et une personne aux apparences rustres peut s’avérer plus humaine qu’elle ne le paraît.

Votre narratrice va même plus loin, dans ce réquisitoire, essayant de comprendre ce qui s’est passé en menant toute une enquête. Quelle est, selon vous, la pertinence de ces questionnements qui ont même la vertu de s’adresser à tous ?

Je n’ai pas vraiment de réponse aux questions qu’elle se pose. Je pense que chacune de ces hypothèses pourrait se défendre, en fonction de celui qui l’émet : selon qu’on est psychiatre, juge, sociologue, théologien ou moralisateur, la réponse change forcément. Toutefois, ce qui compte ici n’est pas de trouver cette réponse. À ce niveau de la narration et de son voyage au fond de ses blessures, la jeune femme ose prendre, pour la première fois, le taureau par les cornes. Elle affronte son traumatisme, regarde son agresseur droit dans les yeux (ce n’est qu’une image puisqu’elle ne le regarde que symboliquement) et essaie d’expliquer son acte ignoble en espérant que comprendre apaiserait sa douleur. Elle le formule en ces mots : « De retour en France, j’ai décidé de t’affronter – Il faut reconnaître que c’est plus facile de le faire à distance ! […] Je voulais surtout comprendre ce qui s’est passé dans ta tête au moment où tu as décidé de faire de moi ce que je suis. »… Mais tenter de comprendre – tout comme écrire – ne faisait que remuer le couteau dans la plaie.

Dans la double vie qu’elle avoue mener, une place privilégiée est réservée à la musique. Vous qui êtes également une excellente musicienne, que pouvez-vous nous dire sur le rôle thérapeutique, voire salvateur, de l’art ?

J’ai abordé cette question un peu plus haut, mais je vais essayer de la développer davantage. Il me semble que l’art peut réellement sauver des vies. Cette fois-ci, il ne s’agit pas d’une image. L’art est capable de combler des brèches, de cautériser des plaies, de suturer des blessures profondes. À l’image de la poudre d’or en Kintsugi, il permet de reconstruire l’être brisé, de transcender ses épreuves, de sublimer ses cicatrices, d’en faire un objet unique… La chanson (la musique) est à mes yeux un art de la résilience. Chanter enchante et rend l’impossible possible, l’espace d’une chanson ou d’un spectacle. Dans mon deuxième roman, Le Tango de la déesse des dunes, la danse prend la place du chant. Je vais encore plus loin dans cette quête de la résilience par l’art dans mon troisième roman pas encore paru.

Revenons, si vous me permettez, au thème de l’écriture, si important dans votre roman : « Pourquoi t’écrire ? Pour me prouver que j’arrive à palper mes vieilles blessures sans souffrir, pour te prouver que j’ai pu guérir de ma mémoire ? Est-ce possible de guérir, de se guérir de sa mémoire ? » Que pouvez-vous aujourd’hui répondre à sa place ?

L’écriture littéraire est pour moi une forme d’expression artistique, tout comme chanter, danser, sculpter… Écrire c’est s’adonner au plaisir de créer, de concevoir et d’enfanter un monde dans la matrice de son imagination, de son être. Écrire c’est s’élever au-dessus de la banalité de l’existence, transcender ses angoisses, ses blessures pour pénétrer dans des régions insoupçonnées de la langue, du temps, de l’espace, de soi. Écrire, c’est faire pousser une fleur au cœur de sa plaie et s’en délecter en dépit de la douleur ravivée.

Enfin, pour conclure, votre roman n’est pas un manuel du bien-être mais l’autopsie romanesque d’une souffrance. Doit-on comprendre que la solution serait d’incendier ce passé, cette mémoire lancinante pour se débarrasser de ses hantises ? Et, si oui, écrire, sert aussi à cela pour vous ?

Ce que dit ma narratrice ne correspond pas tout le temps à ce que je pense. Cela correspondait peut-être à ce que je pensais à l’époque, mais pas aujourd’hui J’ai plus de recul maintenant, aussi bien par rapport à ma mémoire que par rapport à ce premier roman. Écrire ne permet pas d’incendier le passé, du moins de s’en débarrasser. Comme je l’ai déjà dit, mettre des mots sur ses maux, sur sa mémoire, ne fait pas disparaître les traumatismes du passé. Au contraire, il les revivifie d’abord, mais les atténue par la suite sans en effacer complètement les cicatrices. Le tissu mémorial effiloché, ainsi régénéré, continue à constituer une matière première pour une écriture dont la fêlure n’est pas une tare mais une identité assumée, voire exhibée et soulignée par cette jointure dorée qui répare sans effacer. Les points de suspension/points de suture qui jonchent le roman d’un bout à l’autre n’en sont que l’illustration.

Merci beaucoup de cette interview qui m’a permis de redécouvrir mon roman à travers le prisme de votre regard !

Propos recueillis par Dan Burcea

Photo de Wafa Ghorbel : © Mohamed Ali Sghaier

Wafa Ghorbel, Le Jasmin noir, La Maison tunisienne du livre, 2e édition, 2018, 242 pages.