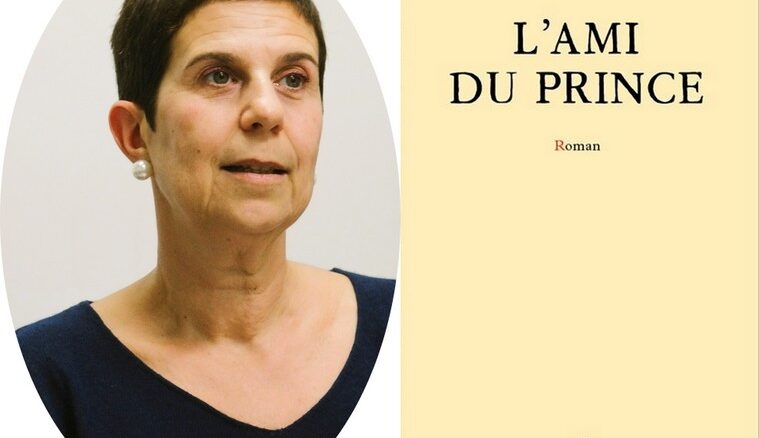

« J’ai laissé Sénèque parler librement, comme si j’étais sa secrétaire. Le roman est le résultat de ce qu’il a bien voulu me dire. » C’est ainsi que Marianne Jaeglé termine son roman L’Ami du prince qu’elle vient de publier aux Éditions Gallimard/L’Arpenteur. Se penchant sur la période où le philosophe stoïcien occupe le rôle de conseiller du prince Néron, ce livre qui manie magistralement la fidélité historique et la liberté romanesque fait resurgir devant nos regards une des époques le plus mouvementées de l’histoire de l’Empire romain.

En regardant attentivement l’histoire des hommes, on ne peut pas s’empêcher d’observer un incessant face à face entre les hommes qui agissent et ceux qui les conseillent, entre les sages et les puissants, entre la raison et la tentation du pouvoir, voire les tyrans et les gens de l’ombre. Vous utilisez vous-même le terme de « confrontation », en parlant de Sénèque et de Néron (p. 267). Ne sommes-nous pas devant cette trame éternelle à travers laquelle l’Histoire se joue sans cesse entre les sages et les princes ? En tout cas, la ressentez-vous comme telle, cette confrontation ?

Il est certain qu’il y a quelque chose d’un archétype dans le face à face entre Néron et Sénèque. Un jeune homme avec, en contrepoint, un homme âgé, un Prince et un philosophe, un élève et un maître… Et ce duo interprète un conflit qui semble intemporel.

« L’Histoire, a dit Konrad Adenauer, est la somme de ce qui aurait pu être évité. » Cette phrase pessimiste résume le conflit entre raison et démesure, entre maîtrise et abus ; entre l’homme raisonnable, soucieux du bien public, et celui que l’avidité aveugle, qui est en proie à un désir incontrôlable. Entre ces deux pôles, en effet, un affrontement éternel se joue et se rejoue à travers le temps. Il suffit de regarder le monde aujourd’hui pour voir que cette confrontation est intemporelle même si elle s’actualise aujourd’hui dans différents lieux et à travers différents personnages.

C’est ce qui fait que mon roman, tout en étant ancré dans l’Antiquité, pose des questions qui sont hélas toujours pertinentes concernant notre monde actuel.

Question inévitable à laquelle avez-vous sans doute répondu à vous-même avant d’écrire ce livre : peut-on encore remettre sur le devant de la scène un épisode déjà rentré dans la littérature universelle, comme celui que vous évoquez ? Et plus largement, y a-t-il encore de la place pour le classicisme – et heureusement, d’ailleurs – dans la littérature actuelle ?

Dans son Traité du Narcisse, André Gide remarquait : « Toutes choses sont dites déjà ; mais comme personne n’écoute, il faut toujours recommencer. »

À elle seule, cette phrase légitimerait une réécriture de l’épisode de l’Histoire antique dont je me suis inspirée. Mais il se trouve je n’ai pas eu le sentiment de réécrire quelque chose qui aurait déjà été écrit. Bien au contraire, je me suis trouvée face à un blanc dans le grand récit universel. Un double blanc, même.

D’une part, les derniers mots de Sénèque ont disparu au fil des siècles. Tacite évoque ces paroles prononcées par le philosophe au moment de mourir, et prises en note par ses secrétaires, puis diffusées. L’auteur des Annales les évoque comme des paroles précieuses, bien connues du public. Or ces derniers mots se sont perdus, et déjà au 16e siècle, Montaigne déplore leur disparition. Premier blanc dans l’Histoire.

D’autre part, j’ai eu beau chercher, je n’ai trouvé nulle part de roman qui retrace l’histoire de Néron du point de ce vue de celui qui a été son Mentor, qui l’a connu intimement, qui l’a vu grandir et qui a tenté de contenir le tyran qu’il est devenu. Cette version-là de l’Histoire, pour autant que j’aie pu me rendre compte, n’avait jamais été racontée. Là encore, il y avait donc un blanc à combler.

Enfin, vous posez la question de l’intérêt d’écrire aujourd’hui un roman situé si loin de nous dans le temps et de l’écrire dans une forme très classique. Il peut sembler désuet de se tourner vers le passé, et surtout vers un passé si lointain, alors que la tendance aujourd’hui est à la peinture de l’avenir, de préférence sous des formes apocalyptiques. Mais poser un regard actuel sur des faits passé suffit, me semble-t-il, à en renouveler l’intérêt. Les questions que Sénèque se pose quant à sa responsabilité, quant au rôle qu’il a joué vis-à-vis du pouvoir, quant à la puissance de la raison face aux pulsions, et pour le dire de manière anachronique, du démocrate face au tyran, chacun d’entre nous peut être amené à se les poser. Son dilemme est intemporel. Je dirais même que les questions qu’il se pose quant au pouvoir, chacun de nous a vivement intérêt à se les poser.

Une autre interrogation subsidiaire, liée à l’élaboration de votre roman : quel travail a été plus difficile à réaliser entre la rigueur des faits historiques et la fidélité des portraits de vos personnages ? Comment harmoniser la patte fictionnelle et l’exactitude documentaire ?

J’ai repris la chronologie des faits telle que Tacite la décrit dans ses Annales, sans la modifier ou presque. Ceci m’a fourni l’architecture du roman, en d’autres termes, la trame dramatique.

À partir de cette ossature, il me fallait recréer les personnages de l’intérieur, et inventer leurs relations interpersonnelles d’une manière qui soit conforme à leurs actions, leur donner un corps, une voix. C’est ce que Marguerite Yourcenar décrit comme « Refaire du dedans ce que les archéologues du XIXe siècle ont fait du dehors », dans le Carnet de notes des Mémoires d’Hadrien.

Je n’ai pas vécu la nécessité de respecter les données historiques comme une contrainte ; je me suis adaptée à elles, tout en tirant de ces données le meilleur parti possible en termes de dynamique narrative.

Ma chance, c’est que de nombreuses zones d’ombres persistent, malgré tout ce qu’on sait, ce qui, pour la romancière que je suis, est une aubaine. J’ai tiré profit de ce que nous ignorons pour mettre en lumière au mieux les faits connus. Pour leur redonner leur nature vibrante et vivante, pour les rendre intelligibles.

Et de façon à conserver de la tension narrative, j’ai pris la liberté d’ajouter dans la dernière partie l’arrivée d’un messager, dont l’existence doit tout à la fiction, mais qui, du point de vue de la relation entre Néron et Sénèque, me semblait à la fois nécessaire et vraisemblable.

Le genre littéraire que vous avez choisi pour raconter cette histoire est celui du roman épistolaire. L’Ami du prince est en fait une longue lettre rédigée par Sénèque à un moment crucial de sa vie. Pourquoi ce choix rhétorique, cette autorité ? Qu’apporte la voix de Sénèque à la fois à l’éthique et à l’esthétique de ce récit ?

Le roman prend la forme d’une dernière lettre adressée par Sénèque à son ami Lucilius. Cependant, très vite, la forme de la lettre s’efface ; les faits sont narrés au moyen de scènes dialoguées, rapportées par un narrateur qui est Sénèque.

Dans l’histoire, c’est son point de vue qui m’intéressait, la manière dont cet homme exceptionnel a vécu les événements, en tentant d’empêcher une catastrophe qui était en formation.

Ce que j’ai trouvé extraordinaire, c’est la terrible situation dans laquelle ce grand philosophe qu’est Sénèque s’est trouvé. Le destin l’a mis dans un piège très cruel, en lui donnant une opportunité fabuleuse, celle d’instruire un jeune prince, tout en lui confiant le jeune garçon le moins apte à bénéficier de son enseignement.

Utiliser Sénèque comme narrateur me donnait à la fois la possibilité de rappeler au lecteur des éléments de sa pensée, et de montrer l’extraordinaire injustice de son destin. C’est par rapport à son engagement philosophique que l’avènement d’un tyran prend tout son terrible sens.

Vous nous confiez avoir longtemps hésité avant de commencer à écrire votre roman, mais en même temps vous avouez avoir toujours été intéressée par Néron. Pourquoi ? Occasion aussi de vous inviter à nous décrire le Néron vivant dans les pages de votre livre.

Mon intérêt pour Néron remonte sans doute aux premières années de mon apprentissage du latin, au collège. On enseignait alors aux élèves comme exemple de grammaire latine la phrase : Qualis artifex pereo !

Difficile à traduire en français – quel artiste meurt avec moi ! – cette phrase est supposée avoir été la dernière prononcée par Néron, et elle contient toute la démesure du personnage, et toute son erreur sur lui-même. Néron se prend pour un artiste, rêve d’en être un, met tout en œuvre pour être acclamé comme tel, sans parvenir à atteindre son objectif. Prisonnier de son narcissisme, et des acclamations des courtisans, il échoue à créer une œuvre véritable, tout en en dévoyant l’extraordinaire pouvoir qu’il détient: celui de consolider l’Empire romain, celui de contribuer au bonheur de millions de personnes, celui de pérenniser un ordre et une paix qui font prospérer d’immenses territoires dans le monde. Ce personnage incarne à la fois une ambition artistique dévoyée, une funeste erreur sur lui-même et par conséquent une extraordinaire occasion manquée pour l’Empire.

Aurait-il pu en aller autrement ? Telle est la question que j’examine à travers les yeux de Sénèque. C’est à travers le regard de Sénèque, l’homme modéré auquel nous pouvons nous identifier, que nous assistons à l’apparition progressive du monstre.

Diriez-vous que Sénèque a un regard paternel sur le futur empereur ? En tout cas, Néron réclamera maintes fois de lui de jouer ce rôle.

Néron devient un orphelin de père à l’âge de trois ans. Sa mère est envoyée en exil à peu près au même moment. Il grandit chez une tante paternelle, confié à des nourrices et à des affranchis, sans doute dans un relatif abandon. Par la suite, il aura un premier beau-père, après un premier remariage de sa mère ; il est ensuite adopté par le second mari de sa mère, l’empereur Claude. C’est à ce moment-là qu’il est confié aux soins de Sénèque, rappelé d’exil par Agrippine dans cet objectif. De nos jours, on parlerait à son sujet d’une enfance difficile.

De son côté, Sénèque a perdu un fils (on sait peu de choses à ce sujet). Il a la quarantaine lorsqu’il rencontre son futur élève. Il est évident que tout est en place pour que se noue entre eux une relation fils-père.

Sénèque joue auprès de lui un rôle de précepteur, puis, quand Néron accède au pouvoir après la mort de Claude, à l’âge de dix-sept ans, il est son plus proche conseiller. Il sera nommé Ami du prince en remerciement de ses états de service auprès de l’empereur.

Lorsque Néron tombe peu à peu le masque, lorsque, son pouvoir grandissant, il ose apparaître dans la vérité de son caractère impulsif, narcissique et destructeur, Sénèque tente à plusieurs reprises de s’éloigner de lui. Il lui offre de lui rendre tous les présents dont l’empereur l’a comblé, notamment ses richesses. A plusieurs reprises, Néron refuse de le laisser partir. Il est bien difficile de démêler les raisons de ce refus : s’agit-il d’affection, ou bien l’empereur a-t-il peur d’être désavoué par celui que Rome reconnaît comme un homme sage et vertueux ?

Quoi qu’il en soit, il est indéniable que, là aussi un autre archétype est présent, dans une relation père-fils qui finit mal. La mort de Sénèque a beaucoup à voir avec le meurtre du père, un meurtre qui, en l’occurrence, n’a rien de symbolique.

Arrêtons-nous un moment sur Agrippine. Femme impitoyable, cruelle ou mère clairvoyante voulant sacrifier tout pour le bien de Néron, son fils ? Sénèque notera que « dès les premiers moments où elle a été au pouvoir, ses menées m’ont paru criminelles ».

Agrippine est un personnage extraordinaire. Femme de valeur et de caractère dans une société profondément patriarcale, réduite à un rôle d’épouse et de mère alors qu’elle rêve d’exercer le pouvoir, et qu’elle en a les capacités, elle a recours à toutes les armes des personnes empêchées : elle ruse, ment, manigance, manipule les uns et les autres pour parvenir à ses fins. Même si son rôle dans la mort de Claude n’est pas prouvé, elle est responsable de plusieurs autres morts, sans aucun doute possible.

Épouse sans scrupule, mère dominatrice et violente, femme avide et victime de ses pulsions, elle reste à mon sens un personnage profondément humain à cause de la relation avec son fils, qu’elle aime à sa manière, malgré tout, et dont elle devient finalement la victime.

Nous laisserons aux lecteurs le plaisir de suivre le fil narratif de votre roman, guidés par Sénèque sur lequel nous les invitons à focaliser leur plus grande attention. Peut-on dire d’ailleurs qu’en même temps que la terrible époque néronienne, nous assistons à la fois à la grande réussite et à la désillusion du philosophe ? Réussite d’avoir aidé un enfant à devenir un homme, désillusion de n’avoir pas pu changer sa nature humaine ? Permettez-moi cette longue citation : « J’ai rêvé un retour à ce qui a fait notre grandeur, la restauration des valeurs romaines de courage, de justice, de vertu. J’ai cru possible d’éveiller un cœur à la sagesse au moyen de leçons appropriés. J’avais tort, à l’évidence, je me suis trompé ».

Le roman retrace une double histoire : celle d’un jeune homme qui se prend pour un artiste, et celle d’un philosophe qui se croit à même de le ramener à la raison, ou du moins, de l’empêcher de céder à ses penchants.

Je voulais montrer en quoi tout philosophe et auteur de tragédies qu’il est, Sénèque est aussi un héros tragique, en ce sens que le destin, les Dieux, le mettent dans une situation impossible. Tel Œdipe, il est un personnage honnête, bien intentionné, par qui un désastre arrive. Comme un héros antique, mais aussi comme un homme d’aujourd’hui, il assiste impuissant à l’avènement d’une catastrophe qu’il a été impuissant à endiguer.

Et cette conclusion implacable qui rend une grande valeur d’actualité à votre roman : « Aucun être humain ne peut supporter le poids d’un tel pouvoir sans perdre la raison ». Ne pourrions-nous pas prendre à témoin Sénèque dans ce qui se passe encore aujourd’hui autour de nous et avec chacun de nous ?

Il y a certes de nombreuses résonnances avec l’actualité politique. Il me semble que nous ne cessons de faire et de refaire le constat pessimiste auquel l’Histoire conduit Sénèque : l’échec de toute tentative pour modifier la nature humaine. La nature inéducable de l’être humain.

Propos recueillis par Dan Burcea

Marianne Jaeglé, L’Ami du prince, Editions Gallimard/L’Arpenteur, 2024, 272 pages.