Qui êtes-vous, où êtes-vous née, où habitez-vous ?

Je suis Cristian Fulaș, écrivain et traducteur (ou vice versa). Je suis né dans une petite ville de province, Caracal, dans le département d’Olt dans le sud de la Roumanie. Je vis actuellement dans une commune à la périphérie de Bucarest, dans un quartier résidentiel.

Vivez-vous du métier d’écrivain ou, sinon, quel métier exercez-vous ?

Oui, je vis de l’écriture et de la traduction. C’est une chose bizarre dans le monde culturel de l’Est, généralement les écrivains exercent des métiers différents, l’écriture étant quelque chose de secondaire. Personnellement, j’ai choisi cette voie, elle fonctionne, elle pourrait être meilleure, mais je pense que c’est partout pareil. Lorsque je découvrirai que ça ne marche plus, j’abandonnerai et j’essaierai de pratiquer ma profession de base, je suis philologue, donc probablement celle de professeur.

Comment est née votre passion pour la littérature et surtout pour l’écriture ?

Les débuts ont été merveilleux. À l’âge de 20 ans (j’en ai 43 maintenant), je me sentais comme étant un grand poète vivant. J’ai même publié des poèmes dans quelques revues littéraires, je n’ai jamais réussi à publier un livre, malgré mes tentatives. Puis j’ai fait une énorme pause, j’ai été absent du monde littéraire pendant environ 14 ans. Pendant cette période, j’ai cependant écrit et commencé à perfectionner mon écriture en prose, la poésie étant une sorte de chapitre clos pour moi. Mais revenons à la question : comment est née ma passion pour l’écriture ? De la lecture. J’ai toujours été fasciné par la littérature, même lorsque j’étais enfant, même si je me suis mis à écrire relativement tard, après l’âge de 30 ans. Évidemment, la passion est aussi venue en écrivant. Travailler les textes jusqu’à leurs limites, chercher sans cesse de nouvelles ressources stylistiques et de construction, essayer de me perfectionner. D’un autre côté, j’ai beaucoup appris en traduisant ; la traduction est un merveilleux exercice d’écriture.

Quel est l’auteur/le livre qui vous ont marqué le plus dans la vie ?

Il s’agit de deux livres. Ulysse de James Joyce et À la recherche du temps perdu de Marcel Proust. Je suis convaincu que dans cent ans, personne n’aura été capable d’égaler ces deux livres, c’est en fait la tragédie de la littérature d’après eux. Leurs livres ont atteint les sommets de la littérature qu’aujourd’hui nous ne pouvons plus atteindre, la route est fermée, mais nous pouvons essayer de nous en approcher. D’une certaine manière, c’est peut-être pour cela que je retraduis À la recherche du temps perdu en roumain, je pense qu’il n’y a pas de voyage plus approfondi que de transposer ce livre, de le comprendre réellement, de le transformer pratiquement en roumain. C’est quelque chose de très beau. J’espère que je parviendrai à terminer ce voyage.

Quel genre littéraire pratiquez-vous (roman, poésie, essai) ? Passez-vous facilement d’un genre littéraire à un autre ?

J’écris des romans, parfois une sorte de nouvelles courtes qui s’éloigne un peu de ce qu’on appelle normalement le genre de récits courts. J’écris également des articles pour la presse – de manière sporadique, sans trop d’application, quand l’occasion se présente. Je n’ai pas besoin de passer d’un registre à l’autre, bien que cela puisse être un défi. Mes voix narratives trouvent leur meilleure place dans le roman, dans des espaces larges, non encombrés par la taille. Je suis un homme de démonstration détaillée, d’étude de cas poussée à l’extrême, d’observation extrêmement minutieuse. Je me perds dans les petits espaces, je n’ai pas de place, je sens que soudain ma prose ne respire plus correctement et je dois toujours retravailler, couper, retravailler. D’où le fait que j’évite de publier dans des anthologies, j’évite les textes courts, c’est plutôt une fuite, je n’écris que très rarement de tels textes. Peut-être que je suis fait pour le roman. Peut-être qu’un jour je rassemblerai un volume de poèmes dont je n’ai rien écrit jusqu’à aujourd’hui, mais laissons l’avenir en décider.

Comment écrivez-vous – d’un trait, avec des reprises, à la première personne, à la troisième ?

J’écris difficilement, un véritable bouillonnement naît dans mon esprit rien que de commencer à écrire, je dois me convaincre au préalable que mes idées sont bonnes, que la tonalité est bonne, que la voix est bien calibrée, que j’ai ce qu’il faut à dire et que je ne perds pas de temps devant le clavier de mon ordinateur. J’écris à n’importe quelle personne, j’essaie toujours d’adapter le style au texte, je pense qu’il s’agit essentiellement d’un faux problème de narratologie. Mais je travaille beaucoup le texte, je relis, je retravaille, je cherche des musicalités, je les place dans le texte plusieurs fois jusqu’à ce que je sois satisfait, c’est un long processus pour arriver au point où je peux dire que j’ai terminé un chapitre. Quand j’arrive à ce que nous appelons faussement la fin d’un livre, je le relis, je l’étudie, je cherche même la plus vague des erreurs, peut-être qu’être traducteur me fait m’apercevoir plus clairement de ce qu’il faut faire avec un texte, en fait je ne sais pas vraiment pourquoi je le fais, je cherche la perfection et je sais avec certitude qu’elle commence par sa structure formelle, par la grammaire du texte, par la stylistique. Je suis peut-être vieux jeu, je ne sais pas, mais c’est comme ça que je fonctionne.

D’où puisez-vous les sujets de vos livres, et combien de temps est nécessaire pour qu’il prenne vie comme œuvre de fiction ?

Je choisis mes sujets dans la vie des gens ordinaires. Je suis toujours attentif aux gestes, aux voix des gens, aux mouvements du corps, à ce qui se passe autour de ces choses. Je crée des sortes de symphonies humaines, peut-être des tableaux vivants, en utilisant exactement ces détails que la plupart des gens ne remarquent pas. Je suis ce qu’on pourrait appeler un observationniste, un mordu de l’observation, si le terme n’existe pas, je l’ai juste inventé. Et j’utilise une double structure, une sorte de double hélix comme celui de l’ADN sur lequel je construis : une chaîne constituée de gestes, de voix, de mouvements, de corps, l’autre de récit, de temps, d’histoire. Quand ces deux éléments me semblent s’accorder correctement, je suis sur la bonne voie, quand ce n’est pas le cas, je continue à chercher.

Il me faut beaucoup de temps pour lancer un livre, pour le commencer, pour l’écrire. Des années d’étude, de réflexion, de calculs que je ne peux même pas expliquer en détail, mais qui, au final, donnent naissance à mes livres.

Choisissez-vous d’abord le titre de l’ouvrage avant le développement narratif ? Quel rôle joue pour vous le titre de votre œuvre ?

Je le choisis tout au début, histoire de plaisanter, mais ça ne veut pas dire que ça doit rester comme ça. J’ai généralement une série de titres, en fonction de la façon dont je décide que les choses vont se passer, je choisis également le titre qui, selon moi, représente le livre. Honnêtement, c’est une torture. J’ai un projet, j’imagine toujours un monde où les livres paraîtraient sans illustration de couverture et sans titre, avec quelque chose comme ça écrit sur la couverture : Livre numéro 1, 2, 3, etc. Ce serait génial, je me sentirais libre, tout ce fatras de sens prendrait fin dès le début et je pourrais dormir sur mes deux oreilles. Le monde ne se plie pas à mes souhaits, malheureusement, et le tourment continuera.

Quel rapport entretenez-vous avec vos personnages et comment les inventez-vous ?

Oh, je suis très ami avec mes personnages. Nous cohabitons depuis des années, nous avons tout le temps du monde pour créer des liens. Eh bien, j’ai une dent contre certains d’entre eux, certains sont des personnages désagréables et je n’ai aucun intérêt à être ami avec eux. L’essentiel est que je traite mes personnages comme des personnes réelles et vivantes, en essayant de les rendre aussi vivants que possible. Je vis dans leur esprit, dans leur corps, nous ne faisons qu’un. Je pense que toute distance détruirait l’unité des livres, ce serait une véritable tragédie de m’éloigner de mes amis ou de mes ennemis, comme dans la vie réelle. Mais peut-être que la vraie vie n’est que cela, après tout, prendre la fiction au sérieux et la traiter comme de la réalité. Ce n’est qu’alors que la fiction devient la vie, qu’elle devient ce que nous sommes tous, et que la littérature devient ce qu’elle est censée être, un miroir du monde.

Parlez-nous de votre dernier ouvrage et de vos projets.

Parlez-nous de votre dernier ouvrage et de vos projets.

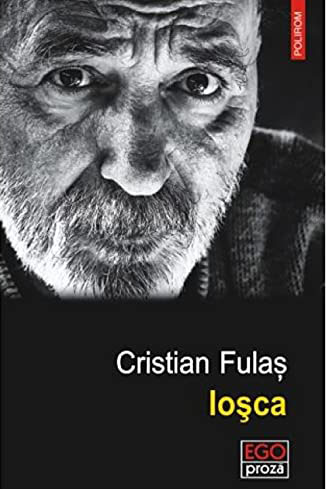

Iosca. L’orthographe français est Iochka, je le sais grâce à mes traducteurs (le livre sera publié en traduction française en 2022). Un roman sur un homme simple, un ouvrier de la période communiste et sa vie et surtout son grand amour. Peut-être que, en essence, Iosca est un roman d’amour. Il s’agit peut-être d’un roman historique – au sens classique du terme. C’est peut-être un roman psychologique. C’est peut-être tout cela à la fois et un peu plus, une sorte de Chant de l’homme, une sorte de tragédie postmoderne, un miroir de l’âme. C’est ce que j’ai cherché, c’est ce que je cherche toujours. Comme dans les séances de spiritisme du XIXe siècle, un miroir de l’âme humaine. Je sais que j’ai l’air exalté, c’est bon, j’ai l’habitude.

Projets futurs. Je n’énumérerai ici que trois projets : écrire le roman Specii [Espèces], commencé cette année. Écrire la biographie romancée de Paul Celan, déjà programmée avec mon éditeur. Mener à bien la traduction du cycle À la recherche du temps perdu. Je vous remercie.

Crédits photo : © Andrei Pacuraru

(Traduit du roumain par Dan Burcea)