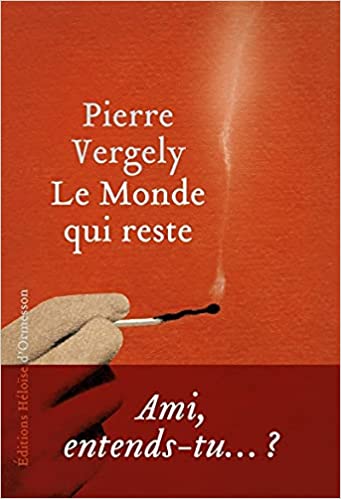

Plusieurs indices nous mettent sur la piste des intentions littéraires de Pierre Vergely dans son roman Le Monde qui reste. Il y a d’abord ce sous-titre, « Ami, entends-tu… ? », et ensuite cette dédicace, « À l’homme révolté », qui renvoient de concert à l’écriture sur la Résistance et aux témoignages sur la Grande Histoire. Mais il y a plus que cela, quelque chose qui, de par sa force, son humanité et sa souffrance, élève ce livre au titre d’Archipel pénitentiaire, d’une jeunesse ayant combattu pour la France. Son père, Charles Vergely, en fait partie. C’est son histoire qui est racontée dans ce livre. Le journal d’un jeune homme de 17 ans engagé dans la Résistance dès juillet 1940, arrêté par la police militaire allemande, torturé et condamné à mort.

Plusieurs indices nous mettent sur la piste des intentions littéraires de Pierre Vergely dans son roman Le Monde qui reste. Il y a d’abord ce sous-titre, « Ami, entends-tu… ? », et ensuite cette dédicace, « À l’homme révolté », qui renvoient de concert à l’écriture sur la Résistance et aux témoignages sur la Grande Histoire. Mais il y a plus que cela, quelque chose qui, de par sa force, son humanité et sa souffrance, élève ce livre au titre d’Archipel pénitentiaire, d’une jeunesse ayant combattu pour la France. Son père, Charles Vergely, en fait partie. C’est son histoire qui est racontée dans ce livre. Le journal d’un jeune homme de 17 ans engagé dans la Résistance dès juillet 1940, arrêté par la police militaire allemande, torturé et condamné à mort.

Bonjour Pierre Vergely. À quel événement bouleversant, attaché à votre mémoire familiale, devons-nous ce roman emblématique de toute une jeune génération pendant la Seconde guerre mondiale, et en même temps ce récit si personnel ? Comment avez-vous décidé d’écrire ce livre ?

Bonjour Dan, et avant tout, merci pour cet entretien. Pour répondre à votre question, en ce qui concerne la genèse et l’écriture de ce livre, cette décision n’est pas allée de soi et ne s’est pas prise toute seule. Trois temps l’ont précédée. Le premier, le plus long, a d’abord consisté à établir un récit destiné à la mémoire familiale, que mon père n’a jamais eu le temps de rédiger. En dehors de quelques rares confessions qu’il avait livrées à ma mère, dans les jours qui ont suivi leur rencontre, au début des années 1960, mon père avait tenu le plus à l’écart possible de ses souvenirs tous ceux qui pouvaient lui rappeler cette période de sa vie. Il a toujours cherché à se tenir à distance de ce qui pouvait lui faire revivre les épreuves qu’il avait endurées. Mais la douleur est tenace. Et plus elle est intense, plus elle a de la mémoire. Pour lui, comme pour une majorité de résistants torturés, condamnés à mort, emprisonnés ou déportés, le simple fait d’évoquer cette période réveillait à chaque fois, dans son esprit et dans son corps, la douleur des coups, la faim, le froid, la vermine et la peur. Comme si l’horreur n’avait jamais cessé d’agir, il se retrouvait plongé dans son cachot, hanté par la solitude et la mort, partout autour de lui, revivant la répétition de ces journées où il entendait le bruit des portes qui claquent, les hurlements des geôliers, suivis des pas de ses camarades s’évanouissant dans les couloirs, avant d’être conduits au mur. Dans un monde détruit par la guerre, tout ce qu’il avait connu et qui lui était cher avait disparu. L’isolement, la torture, l’arbitraire, la menace permanente de mourir, sans savoir comment. De faim ? Fusillé ? La tête tranchée ? On ne peut pas mesurer le degré de souffrance que des êtres comme mon père ont dû supporter. Et même à distance des événements, vingt ans, trente ans après, jusqu’à la fin de sa vie, le simple fait de penser quelques secondes aux prisons françaises ou allemandes, l’y faisait retourner sur-le-champ. Je me souviens, enfant, de ces réveillons de Noël durant lesquels, en plein repas, mon père se remémorait ceux qu’il avait passés dans son cachot. En un instant, il se fermait. Son regard commençait à s’éteindre, et il se mettait à chanter les premières paroles du « Chant des Partisans ». Il était retourné dans sa cellule, il n’était plus avec nous. Dans ces moments, il n’arrêtait pas de penser à sa mère. Il se trouvait enfermé dans une boucle de souvenirs qui, jusqu’à son dernier souffle, n’auront jamais cessé de le hanter. Ces images tristes, je les ai portées durant toute mon enfance et les ai conservées en moi des années. Sans que j’en ai tout à fait conscience, elles sont venues nourrir le deuxième temps de ma réflexion autour de l’écriture de ce livre, dont j’étais déjà le dépositaire. Mais ça, je ne le savais pas encore. Jusqu’à ce que la décision s’impose à moi. C’est là qu’intervient le troisième temps. Décisif. C’était en août 2018, un dimanche après-midi, en plein cœur du cimetière Montparnasse. Comme je le faisais depuis plus de trente ans, j’étais venu rendre visite à mon père. Ce jour-là, j’avais en tête de nettoyer sa tombe et de repeindre les lettres de notre nom de famille gravé dessus. Genoux au sol, muni d’un petit pot de peinture et d’un pinceau fin, j’ai commencé à m’exécuter. Et c’est ce moment précis qu’il a choisi pour me murmurer, dans l’invisible : « N’attends plus, fais-le ! C’est à toi que revient cette responsabilité. » En quelques secondes, il mettait un terme à plusieurs années d’attente et me donnait le signal qui m’autorisait, enfin, à écrire le livre de sa vie.

Le choix de la forme d’un journal de réclusion, qui s’étend sur quatre ans, vous a-t-il semblé le plus approprié pour construire ce récit ?

Jamais je ne me suis demandé quel genre ni quelle forme je devais adopter pour aborder ce récit. L’idée du journal s’est imposée toute seule. D’ailleurs, lorsqu’autour de moi, mes proches et mes amis ont commencé à me poser quelques questions sur la nature de ce projet, ma réponse a coulé de source : « Je suis en train de rédiger le journal que mon père n’a pas eu le temps d’écrire ! » Toutefois, je dois peut-être admettre que cette évidence a été influencée par plusieurs facteurs. D’abord, le fait que les événements se sont déroulés sur une période limitée, entre 1941 et 1945. D’emblée, cette chronologie a établi une structure journalière quasi-naturelle, dans laquelle la narration n’avait plus qu’à trouver sa place. Ensuite, par ma manière d’écrire, spontanée et assez fragmentée, souvent sous forme d’aphorismes, qui a probablement conditionné la forme du récit, aussi proche d’un journal de guerre que du journal intime. Enfin, dernier point, il y a eu la méthode de travail. Afin de récupérer un maximum d’informations, au sujet d’un quotidien que je n’avais moi-même pas vécu, j’ai dû prendre de nombreuses notes. Elles ont constitué une sorte de « témoignage brut » et formé la « matière vivante » du récit qui, une fois rassemblées, se sont assez naturellement organisées en cahier, puis en journal.

Avez-vous bénéficié d’une archive familiale ? Comment avez-vous écrit ce livre ?

En ce qui concerne les sources, j’avais à ma disposition un certain nombre de lettres d’une correspondance entre mon père et ses parents, malheureusement soumise à la censure. Très limitée en informations, cette relation épistolaire a tout de même constitué une base solide sur les plans géographique et chronologique, mais aussi d’un point de vue psychologique. En lisant entre les lignes, ces échanges m’ont aidé à me représenter mes grands-parents, que je n’ai jamais connus, et m’ont permis de confirmer en profondeur ce que je savais de mon père. En plus de ces lettres, j’ai pu m’appuyer sur quelques documents de l’administration militaire, une poignée de procès-verbaux, plus la demi-douzaine d’anecdotes que ma mère avait en mémoire. Et pour combler les nombreux trous qui, au fur et à mesure que le récit prenait vie, se transformaient en gouffres, j’ai dû lire une centaine d’ouvrages historiques, afin d’éviter d’écrire des bêtises sur cette période très étudiée, et au sujet de laquelle rien ne peut être confié au hasard. Enfin, je dois rendre hommage à Thierry Marchand, un historien qui travaille sur la mémoire des résistants de la ville de Lisieux, avec qui nous avons beaucoup échangé. C’est avec ces matériaux éparpillés, et beaucoup d’imagination, qu’il a fallu que je reconstruise le récit de mon père, son passé, son enfance, sa vie de famille, ses opinions et son histoire.

11 mars 1941 c’est le jour du premier interrogatoire pour votre père. « Se joue désormais la réalité de mon engagement », écrivez-vous. Cette maturité d’esprit impressionne, d’autant plus qu’il s’agit d’un jeune-homme de 17 ans. Quel regard portez-vous sur cette génération courageuse, que votre père et ses camarades incarnent, qui assument en pleine conscience, et non sans héroïsme, leur mission ?

Il y a, dans cette notion d’héroïsme, quelque chose qui me dérange. Elle est trop symbolique. Affreusement abstraite et coupée du réel. En aucun cas, l’homme qui résiste ne mérite ce titre de demi-dieu. Cela reviendrait à indexer la valeur de ses actes à la mesure de la récompense qu’on pourrait lui accorder, ce qui paraît insensé. Non, définitivement, je n’aime pas ce terme de « héros ». Peut-être parce qu’il est trop lié à une forme d’exaltation et à un fantasme de grandeur dont les pouvoirs politiques aiment se nourrir lorsqu’il s’agit d’écrire la fable qui les arrange. Peut-être parce que derrière ce symbole se cache toute l’hypocrisie d’une société qui, à travers l’idole du jour qu’elle célèbre, refuse de reconnaître l’homme en révolte qu’elle condamnait la veille encore. Peut-être parce que ce terme masque la réalité, et qu’à titre très personnel, je ne supporte pas que l’on instrumentalise la mémoire de ces hommes qui n’ont jamais rien demandé, ni réclamé aucune reconnaissance. Dans La Peur, Gabriel Chevallier décompose cette notion d’héroïsme, qui ne tient pas une seconde sous la violence déchainée d’une pluie d’obus. Et pas plus face à la maladie ou à la faim. C’est l’aveu de Varlam Chalamov, dans les Récits de la Kolyma, quand il observe que la faim lui retire toute force d’éprouver des sentiments, d’interroger, même de demander. L’héroïsme n’a d’importance que pour celui qui le célèbre, confortablement installé au fond de son siège placé dans le sens de l’Histoire, pour reprendre la formule de Camus. Voilà pourquoi je ne qualifierais pas mon père de « héros ». Quelle que soit l’époque, dans n’importe quel pays, sous n’importe quel régime, je crois qu’aucun homme qui s’est dressé face à toute forme d’oppression, et qui l’a payé au prix fort, n’aurait accepté ce qualificatif. Et mon père n’échappe pas à la règle. Lui qui était si pudique, lui qui détestait tant les honneurs, n’aurait pas supporté qu’on le traitât ainsi. Sans sentiment particulier, je crois qu’il a simplement accompli ce qui lui semblait relever du devoir. Ou plutôt de l’obligation. Il est là, le résistant. Poussé par le besoin de vérité. Enseigné par la dignité, il se dresse lorsque le désordre et le chaos s’organisent devant lui. Qu’il ait dix-sept ans ou qu’il en ait soixante-dix, il sait que la vérité n’a ni âge ni époque, et que lorsqu’elle est menacée – par le mensonge en premier lieu, mais aussi par l’ignorance des séducteurs qui prétendent vouloir changer le monde ou pouvoir le sauver, ou encore par les façonneurs d’idoles, ceux-là mêmes qui fabriquent les héros du moment –, il n’a pas d’autre choix que d’engager sa vie pour la défendre. L’engagement véritable commence lorsque l’on sait que l’on va mourir.

Il y a, dans cette notion d’héroïsme, quelque chose qui me dérange. Elle est trop symbolique. Affreusement abstraite et coupée du réel. En aucun cas, l’homme qui résiste ne mérite ce titre de demi-dieu. Cela reviendrait à indexer la valeur de ses actes à la mesure de la récompense qu’on pourrait lui accorder, ce qui paraît insensé. Non, définitivement, je n’aime pas ce terme de « héros ». Peut-être parce qu’il est trop lié à une forme d’exaltation et à un fantasme de grandeur dont les pouvoirs politiques aiment se nourrir lorsqu’il s’agit d’écrire la fable qui les arrange. Peut-être parce que derrière ce symbole se cache toute l’hypocrisie d’une société qui, à travers l’idole du jour qu’elle célèbre, refuse de reconnaître l’homme en révolte qu’elle condamnait la veille encore. Peut-être parce que ce terme masque la réalité, et qu’à titre très personnel, je ne supporte pas que l’on instrumentalise la mémoire de ces hommes qui n’ont jamais rien demandé, ni réclamé aucune reconnaissance. Dans La Peur, Gabriel Chevallier décompose cette notion d’héroïsme, qui ne tient pas une seconde sous la violence déchainée d’une pluie d’obus. Et pas plus face à la maladie ou à la faim. C’est l’aveu de Varlam Chalamov, dans les Récits de la Kolyma, quand il observe que la faim lui retire toute force d’éprouver des sentiments, d’interroger, même de demander. L’héroïsme n’a d’importance que pour celui qui le célèbre, confortablement installé au fond de son siège placé dans le sens de l’Histoire, pour reprendre la formule de Camus. Voilà pourquoi je ne qualifierais pas mon père de « héros ». Quelle que soit l’époque, dans n’importe quel pays, sous n’importe quel régime, je crois qu’aucun homme qui s’est dressé face à toute forme d’oppression, et qui l’a payé au prix fort, n’aurait accepté ce qualificatif. Et mon père n’échappe pas à la règle. Lui qui était si pudique, lui qui détestait tant les honneurs, n’aurait pas supporté qu’on le traitât ainsi. Sans sentiment particulier, je crois qu’il a simplement accompli ce qui lui semblait relever du devoir. Ou plutôt de l’obligation. Il est là, le résistant. Poussé par le besoin de vérité. Enseigné par la dignité, il se dresse lorsque le désordre et le chaos s’organisent devant lui. Qu’il ait dix-sept ans ou qu’il en ait soixante-dix, il sait que la vérité n’a ni âge ni époque, et que lorsqu’elle est menacée – par le mensonge en premier lieu, mais aussi par l’ignorance des séducteurs qui prétendent vouloir changer le monde ou pouvoir le sauver, ou encore par les façonneurs d’idoles, ceux-là mêmes qui fabriquent les héros du moment –, il n’a pas d’autre choix que d’engager sa vie pour la défendre. L’engagement véritable commence lorsque l’on sait que l’on va mourir.

Commence alors pour votre père le long chemin de l’enfermement. Traçons, ensemble, si vous le voulez, les contours de cet Archipel pénitencier qu’a connu Charles Vergely : en France, les prisons du Cherche Midi et de Fresnes, puis en Allemagne, les camps de Rheinbach et de Ludwigsburg, pour finir par la forteresse de Landsberg. Partout, écrivez-vous, « l’arbitraire est en place, l’hostilité domine et l’injustice devient la règle ». Que pouvez-vous nous dire de ce monde ? Est-ce qu’en le décrivant, vous vous êtes rendu compte que vous mettiez les pieds dans quelque chose qui dépasse toute imagination ?

Comment se tenir au milieu de l’enfer sans jamais désespérer ? Je crois que cette question, qui m’a accompagné pendant tout le temps de l’écriture, est centrale et soutient le texte. En démarrant la rédaction de ce livre, je ne pouvais pas imaginer jusqu’où cette réflexion allait m’emmener. D’abord, j’ai cru que les réponses allaient naturellement découler des événements et du contexte historique eux-mêmes. Pour dire les choses plus simplement, il me paraissait impensable que l’on ne puisse pas s’opposer à Hitler, et que le fait d’entrer en résistance allait de soi. Devant la menace nazie, comment ne pas se dresser ? J’étais persuadé que la noblesse de la cause pour laquelle des hommes s’engageaient suffisait à leur faire supporter la torture, le bourreau et toutes les souffrances, sans jamais être tentés de céder. Quelle belle intention. Mais quelle erreur. Quelle naïveté de ma part. De l’Histoire, je n’avais finalement qu’une vision très théorique, sans perspective. L’intérêt que j’avais toujours porté à l’Histoire me donnait une idée générale de son importance. Mais jamais, jusque-là, je n’avais eu l’occasion de faire l’expérience de sa puissance. J’ai fini par le découvrir lorsque j’ai commencé à comprendre que les pensées ne font pas les actes. Et maintenant que j’ai beaucoup réfléchi à la question, je peux affirmer que cela n’arrive même jamais. Un combat ne se mène pas par les idées. On peut avoir la meilleure volonté du monde, être persuadé que face à la barbarie nazie on n’aurait pas plié ; on peut se rêver en héros de la Résistance et rattacher son destin à celui de Jean Moulin ; on peut s’imaginer remonter le temps, mettre une balle entre les deux yeux d’Adolf Hitler et fantasmer sur un renversement du cours de l’Histoire ; mais dès qu’il s’agit de poser son stylo et de mettre le pied de l’autre côté de la barricade, de faire face physiquement à l’adversaire, d’oser aller au-devant des canons, ou encore d’entrer dans l’illégalité, que reste-t-il des intentions ? Et surtout, qui reste ? Là s’opère le geste fondamental, le premier pas. Celui de l’engagement du corps qui vient instantanément mettre à l’épreuve sa propre lâcheté. Sans ce passage du corps à l’acte, rien ne se produit. Le réel, c’est quand on se cogne, dit Lacan. L’Histoire est la matérialisation du réel. Un acte authentique va à l’épreuve du dur. Tant qu’il n’a pas souffert, un homme n’a pas fait l’expérience du courage. Du combat face à la peur. De cet acte qui, pour être sincère, consiste à joindre à l’élan total de l’esprit l’engagement entier du corps. Le courage non comme conscience de certaines valeurs, mais comme valeur certaine de conscience. Comment se comporterait-on face à des hommes de la Gestapo prêts à tuer qui, comme Jankélévitch le disait, n’étaient plus des hommes que par hasard ? Quand, au péril de sa vie, un jeune homme de dix-huit ans désobéit à la loi et aux autorités pour finir au fond d’une geôle ; quand sa réalité tient dans six mètres carrés entre quatre murs ; quand toute force et toute espérance l’ont abandonné ; quand la violence s’abat tout autour de lui et que son destin se résume à celui d’un condamné à mort pour le reste de ses jours ; rejeté par le monde, s’il veut vivre, il n’a alors plus d’autre choix que d’aller puiser en lui-même. Car n’étant plus mû par rien et réduit à l’état le plus vulnérable, il ne lui reste plus que son courage pour aller trouver la réponse, quelque part cachée dans son corps, au plus profond de son cœur. Là où les idées n’existent plus. Là où réside le principe de toutes choses. Dans son moteur immobile, qui seul le sauvera.

Lors de son procès, vous attribuez à votre père une conviction, qui s’exprime à travers ces mots très forts : « Lorsque la loi est réduite à la lettre, la vie ne vaut plus rien ». S’ensuit dans les pages de votre livre une série de définitions de la liberté, toutes « insuffisantes, déficientes et molles » car « elles ne prennent pas en considération la dimension intérieure de l’homme ». Que voulez-vous exprimer par ces mots, qui prennent la forme d’un réquisitoire contre la justice et les institutions ?

La justice aveugle, et l’inconséquence dangereuse, son corolaire, sont de toute époque. Au mois de juin dernier, Gabriel Attal a déclaré : « Le pass sanitaire, c’est la liberté. » Quel bel exemple d’ignorance ! Non seulement, toute forme de justice est absente de ses propos, mais surtout, aucune justesse ne s’y trouve. Ce petit monsieur ne sait pas de quoi il parle. Il ferait mieux de remettre un peu de poésie dans sa vie et, avec Paul Éluard, de bien comprendre le pouvoir d’un mot avant de le nommer. Car la liberté n’est pas une valeur. Elle est même tout sauf cela et ne se négocie pas. Par définition, la liberté ne peut pas confier à la loi la modalité d’une vie soumise à quelque condition. Si c’était le cas, elle passerait sous le contrôle de la loi et se contredirait elle-même, par l’action d’un ordre qui lui serait imposé. Pour cette première raison, déjà, le « pass sanitaire » n’est pas la liberté. Croire que la liberté se limite à une affaire d’autonomie et de droit pour le bien-être général est une erreur. Cette croyance réduit le champ de l’existence à celui d’une vie régie par un pouvoir politique. Dans un tel monde, la liberté des êtres ne vaut que si elle ne vient pas bousculer la logique des intérêts momentanés de ce pouvoir. Dans le cas contraire, si cette disposition n’est pas respectée, c’est la punition. Or, à l’inverse de ce que le gadget du « pass sanitaire » tente de faire croire, la liberté n’a pas besoin d’être reconnue par qui que ce soit. Il n’existe rien, ni déclaration, ni décret, qui puisse libérer un être, si ce n’est la liberté elle-même. La véritable loi de la liberté, c’est la liberté seule. Et quels que soient l’époque ou le lieu, la liberté est une expérience personnelle intense qui se vit. Selon la conception appauvrie que Gabriel Attal se fait de la liberté, aller au cinéma ou boire un café en terrasse ne peut se faire que grâce à la validation par l’État de ce « pass pour la liberté », dont on s’aperçoit au passage qu’il n’a plus rien de « sanitaire ». On est dans la pure ivresse. Au-delà du fait que la liberté ne se trouve évidemment pas dans ces activités, une telle représentation contrôlée de la vie est dangereuse et sans perspective. En même temps qu’elle cherche à écraser, elle n’élève pas. C’est pourquoi, le fait de confier aux pouvoirs politiques notre destinée relève de l’aliénation, pour ne pas dire de la folie. À titre personnel, je choisis la vision opposée offerte par Terrence Mallick, dans son film Une Vie cachée, lorsque Franz Jägerstätter, un homme exécuté en martyre qui a refusé de combattre pour le IIIe Reich, répond au geôlier qui le torture : « Mais qui te dit que je ne suis pas libre ? »

Actuellement, nous vivons, paraît-il, une guerre contre un ennemi invisible. Une guerre des statistiques et des chiffres. Une guerre sous le signe de la standardisation que vous identifiez comme étant une des causes du malheur du monde. Son portrait fait froid dans le dos : « Sans corps ni chair, sans mémoire ni conscience, sa froideur métallique ne réagira pas face aux crimes qu’elle commet ». Matérialisée hier dans le perfectionnement et la production des armes, aujourd’hui dans le transhumanisme, cette machine sera-t-elle, comme elle le fut pendant la Seconde guerre mondiale, « responsable de l’infortune de l’époque » ?

Selon le transhumanisme, l’Humanité est obsolète. À cause de la vieillesse et de la mort, il considère que la vie est un scandale. Mais grâce au progrès et à tout l’arsenal technologique, informatique, robotique et médical dont la science dispose, il affirme que ces défauts peuvent désormais être corrigés. Mieux, il prétend offrir à l’Homme l’immortalité. Le projet transhumaniste consiste donc à nier les principes fondamentaux de l’existence, en proposant à l’Humanité la possibilité de prendre les manettes de son propre destin et de se piloter toute seule. Francis Fukuyama déclare que cette idée est certainement la plus dangereuse du monde. Pour ma part, je pense que le transhumanisme se situe au-delà du trans-humain ou du post-humain, et qu’il est inhumain. Dès lors que l’on parle d’obsolescence de l’Homme, la possibilité d’un drame se profile. L’essence radicale de ce projet est de mettre littéralement fin à l’Homme et à ce qui le caractérise, sa vulnérabilité. Le nazisme, dans sa quête délirante de perfection, n’a pas cherché autre chose. Anéantir l’Homme en l’éradiquant dans son esprit et dans sa chair. Le transhumanisme est le nouveau nazisme. Mais à mon avis, ce cauchemar ne durera pas. L’avenir n’est pas dans le transhumanisme. La vie n’est pas là. Elle est ailleurs, là où se trouvent les êtres comme mon père, du côté des poètes courageux, des fous lucides et des chevaliers, qui ne cèdent pas aux séductions vaines, savent se méfier des discours faciles et démasquer les faux sages. Des hommes qui sont des modèles de force et de puissance, sur les épaules desquels le Monde repose. Parce qu’il a respecté la vie, mon père a survécu pendant cinquante mois à la claustration quasi-totale, à la torture physique, à la violence morale, à l’exécution de ses camarades, à la menace de mourir fusillé tous les jours, malgré le froid, la faim, la tuberculose, l’éloignement de ses parents et la disparition de sa mère. À la fin de la guerre, il ne pesait plus que trente-huit kilos, son corps était réduit à presque rien, et pourtant… Il n’a jamais cessé de mener le bon combat et il a gagné. Voilà le précieux héritage qu’il m’a transmis et qu’il nous a offert.

Propos recueillis par Dan Burcea

Photo de l’auteur : © Philippe Matsas Leextra

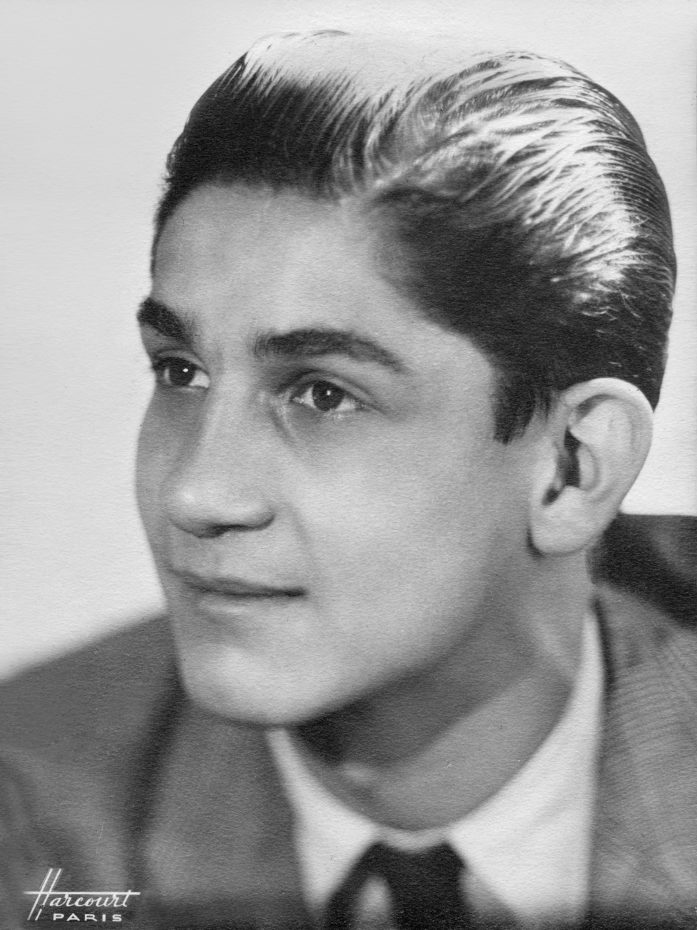

Photo de Charles Vergely en 1939 faisant partie de l’archive familiale de Pierre Vergely.

Pierre Vergely, Le Monde qui reste, Édition Héloïse d’Ormesson, août 2021, 256 pages.