Moi, j’écris pour élucider des choses, leur faire justice

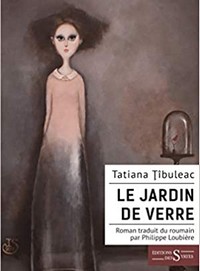

L’écrivaine roumaine Tatiana Țîbuleac vit actuellement à Paris. Le jardin de verre est son deuxième roman traduit en français par Philippe Loubière et paru aux éditions des Syrtes. La collaboration de ce trio de succès connait la même réussite qu’en 2018 lorsque paraissait la version française de son premier roman L’été où maman a eu les yeux verts.

L’écrivaine roumaine Tatiana Țîbuleac vit actuellement à Paris. Le jardin de verre est son deuxième roman traduit en français par Philippe Loubière et paru aux éditions des Syrtes. La collaboration de ce trio de succès connait la même réussite qu’en 2018 lorsque paraissait la version française de son premier roman L’été où maman a eu les yeux verts.

Mais, à nouveau défi, nouvelle énergie pour réussir à offrir aux lecteurs francophones une nouvelle histoire d’une pureté diamantine. Il faut rappeler que Le jardin de verre a obtenu en 2019 le Prix de l’Union européenne de littérature.

Comment avez-vous accueilli la parution cette année de la version française de votre livre Le jardin de verre ? Est-elle comparable à celle de 2018 de L’été où maman a eu les yeux verts ?

La première traduction de « L’été où maman a eu les yeux verts » a été en français. Je me souviens d’avoir été surprise et même gênée lorsque j’ai tenu ce nouvel exemplaire entre mes mains pour la première fois. Je pensais que ce livre appartenait davantage à son traducteur, car tout, et même le titre me semblait trop long et trop difficile à prononcer. Je l’ai donc donné à mon fils, Alexandre, et dès que je l’ai entendu le prononcer, j’ai à nouveau retrouvé mon calme. Je l’ai serré dans mes bras et je lui ai dit qu’à présent ce livre était le sien. Je me suis rendu compte que cette traduction en français était pour lui bien plus importante que l’original. Que c’est dans cette langue qu’il allait me lire et probablement mieux me « connaître ». Les choses ont changé depuis. Entre-temps, j’ai présenté mon roman de nombreuses fois dans un français approximatif. Je traduisais avec beaucoup de maladresse ce que l’on peut désigner comme des sentiments ou des états d’âmes, en rajoutant des accents ou des terminaisons qui rendaient le tout assez comique. Évidemment, je n’ai pas réussi à en terminer la lecture. J’ai tout de même essayé, et ce, à plusieurs reprises, pour finalement abandonner.

Un jour, le professeur principal de mon fils, qui est un grand lecteur, est venu à ma rencontre et m’a demandé comment allait Aleksy. Je me suis sentie mal à l’aise, comme si j’en étais l’usurpatrice, parce qu’entre mon Aleksy, que j’avais décrit, et celui qu’il avait découvert dans mon roman, il y avait deux personnes différentes. J’ai compris qu’en plus de la langue, tout un monde nous séparait. Là, dans la cour de l’école, j’avais juste envie d’être une maman, pas une écrivaine. J’ai ce douloureux souvenir uniquement dans la version traduite en français.

Avec Le Jardin de verre, les choses ont été différentes et beaucoup plus simples. J’ai relu le livre plusieurs fois, et suis intervenue à de nombreuses reprises pour que la traduction soit au plus juste. Autrement dit, je me suis conduite comme « une auteure presque normale » qui, dans son travail de relecture, scrute les mots, explore leurs sens, même si, d’une langue à l’autre les correspondances sont difficiles à trouver. Cette exigence à du agacer mon éditrice, parce qu’il m’est arrivé d’enlever des passages entiers. Des réactions que je ne m’explique toujours pas, mais qui ont été, je crois, nécessaires. Aujourd’hui, je peux dire que j’aime autant les deux livres. J’ai eu la chance de travailler avec un traducteur extraordinaire, qui paradoxalement été le même pour le livre précédent.

Il était capital pour moi que cette traduction en français ne dénature pas Lastotchka, il fallait que je m’assure qu’elle reste cette même jeune fille orpheline, timide, au nez cassé et au cœur partagé en deux, qui vit dans la cour du quartier de Botanica, et qu’elle ne se transforme en une petite Française gentille et cosmopolite. Et tout cas, c’est ce que mon éditrice, Olimpia Verger et moi espérons avoir réussi. Pour y parvenir, nous avons passé des journées entières sur Skype afin d’agencer au mieux le destin de toutes les femmes de mon roman.

Comment avez-vous travaillé avec votre traducteur, Philippe Loubière ?

Lorsque j’ai terminé d’écrire en roumain Le jardin de verre, je pensais que je venais d’écrire un livre qui ne comptera probablement pas plus d’une dizaine de lecteurs. J’étais persuadée qu’il ne rencontrerait pas son public roumain, et, pour parer à cette éventualité, j’avais imaginé toutes sortes d’excuses concernant la manière dont j’avais abordé la géographie, l’histoire et la politique en Bessarabie, sachant que le mélange des deux langues allait alourdir la lecture. Ensuite, bien sûr, j’ai ressenti le besoin de m’éloigner de L’été où maman a eu les yeux verts, de son universalité, de son « trop plein » de poésie. Il était temps pour moi de faire la part des choses et de revenir à une voix de femme, après celle de l’homme, dans laquelle j’avais écrit, peut-être trop naturellement mon premier roman. Oui, Le jardin a été le fruit d’un acte d’égoïsme et je me rends compte maintenant combien cet état de tension ressenti pendant son écriture me manque aujourd’hui.

Avec Philippe les choses se sont passées très simplement. Lors d’un salon de lecture à Paris, j’avais lu quelques pages du manuscrit. Philippe était dans la salle. Je lui ai demandé ce qu’il en pensait, et il m’a répondu que, si un éditeur acceptait de publier le livre en français, il serait intéressé pour en faire la traduction. Et du coup, je lui ai donc confié le projet. Je m’entends très bien avec Philippe. Il est tout aussi passionné que moi. Je me souviens d’une scène, d’il y a deux ans. C’était pendant le FILIT, Le Festival international de littérature et traduction de Iași, en Roumanie. J’étais venue pour un jour seulement. Philippe m’a aperçue dans la foule, il est venu me voir et il m’a offert un café sur une terrasse. Pendant une heure, il a lu un fragment d’une traduction d’une œuvre d’un poète roumain sur laquelle il était en train de travailler. À la fin, je lui ai dit que je changerais le mot « drăguță » qui me suffoque, insistant sur le fait qu’il n’est pas identique au français « chérie ». Il s’est énervé, il a haussé la voix et a redemandé un café. Il est comme ça Philippe, comment ne pas lui confier ses livres ?

Quel est le cadre de votre roman ? Je fais référence ici à la fois à la ville de Chișinău et à un de ses quartiers, Botanica, comme lieu symbolique, bien entendu.

Les années ’80, Chișinău, le quartier Botanica. Des sites carrés où poussent des immeubles de quatre étages. La langue roumaine s’appelle langue moldave. Elle s’écrit en cyrillique, la monnaie est le rouble et les républiques sont des sœurs. Les Ukrainiens, les Juifs, les Moldaves parlent le russe entre eux. Les hommes dignes de ce nom se font rares. Les règles sont féminines. La vie est un bien commun que chacun dévalise en cachette. Les enfants ont beaucoup d’obligations et peu de droits. Tout le monde aime les vétérans de guerre, personne n’aime les miliciens. La beauté vit en dehors du cœur des gens, le châtaigner du milieu de la cour tient place d’église. Une explosion va se produire, il y aura une guerre, on prépare un holdup. Tout doit être contenu dans une période de dix ans.

Zakhar Antonovitch, un de vos personnages, est convaincu que les gens ne peuvent pas vivre sans raconter des histoires, que « la vie doit être une histoire ». Partagez-vous cette conviction ?

La littérature est une collection d’histoires. Les écrivains ne sont pas si différents de Zakhar Antonovitch qui, sans pouvoir raconter des histoires, se serait asséché comme un arbre en manque d’eau. Il racontait ses histoires assis sous le châtaignier, d’autres le font des sommets des montagnes ou de la profondeur des abîmes. Moi, j’écris pour élucider des choses, leur faire justice.

Faisons connaissance avec Lastotchka, votre héroïne. Qui est-elle et que signifie ce surnom ?

Lastotchka signifie hirondelle en russe. J’aime beaucoup ce nom, pour moi, il signifie plusieurs choses à la fois. Les Russes l’utilisent souvent comme un mot d’amour, intime même, mais également pour nommer une jeune fille ou une femme seule et dans une situation de détresse. Quand j’étais enfant, j’étais fascinée par les hirondelles. C’était les seuls oiseaux à être épargnés par les paysans, qui tuaient davantage les moineaux, les corneilles, les colombes ou autres volatiles qui venaient voler la nourriture de leurs précieuses poules. Pour moi, elles étaient magiques, avec leur queue fendue en deux et leur vol impétueux. Mais pour les autres, elles étaient laides et dérisoires – tout le monde disait ça – mais tous les craignaient ! Je me souviens de l’embarras de ma grand-mère lorsqu’une hirondelle avait fait son nid sous le toit de la maison. Elle avait peur que le mur de la maison soit très rapidement sali par la présence de leur nid, et que la façade de la maison devienne inhospitalière. Et pourtant, personne n’osait détruire leur nid – sinon elles auraient jeté un mauvais sort sur la maison.

Lastotchka, l’héroïne de mon livre, est une orpheline adoptée par une femme avare, voulant s’enrichir par tous les moyens, cependant, elle avait quand même bon cœur. Tamara Pavlovna n’est pas un monstre, comme elle risque de paraître à certains lecteurs, elle est juste le fruit de cette époque, où la richesse n’était pas seulement un statut social, mais aussi une vertu. Les deux femmes se heurtent, se repoussent, se haïssent, pour finir avec le temps à se confondre en une seule entité qui réussit à gommer toute différence entre elles. Je ne veux pas trop décrire Lastotchka, chacun la voit à sa manière et cela me fait un immense plaisir.

Le thème le plus important de votre roman est, selon moi, celui de l’aliénation. Je vous propose de l’observer ici sous trois angles différents.

Le premier est celui de la condition d’orpheline de votre héroïne. Pouvez-vous nous raconter en deux mots son histoire ?

Peut-être pas en deux mots, mais en vingt-deux, oui. Lastotchka est une orpheline « achetée » dans un orphelinat de Chișinău. Pour gagner sa vie, sa mère adoptive, Tamara Pavlovna, ramasse des bouteilles jetées dans la rue qu’elle lave et revend ensuite à un centre de collecte. Elle se débrouille comme elle peut en volant et trompant son monde. Vieillissante, et cherchant une « aide » elle achètera Lastotchka, qu’elle pourra manipuler à sa guise. Du temps de l’URSS, les gens réussissaient à survivre grâce à la collecte de bouteilles. Les ivrognes ou, comme ici, nos deux héroïnes ont fait fortune par ce moyen.

De toute évidence Tamara Pavlovna, traitait Lastotchka comme une esclave Elle la battait, l’humiliait, se servait d’elle, persuadée que ce qu’elle lui faisait endurer était pour son bien. En fin de compte, c’est Lastotchka qui allait hériter de sa fortune.

De nos jours, une telle histoire finirait par une intervention des services sociaux. Mais à cette époque, ce type d’éducation n’avait rien d’extraordinaire. La violence était une chose habituelle au sein des familles. Elle portait un nom différent. La complexité de la relation qu’entretiennent Lastotchka et Tamara est faite aussi de sentiments contraires comme : reconnaissance-haine, peur-admiration et acceptation-pardon.

Lastotchka devient une adolescente, une femme ensuite. « La chienne devient louve ».

Le deuxième thème est celui du bilinguisme

Le bilinguisme n’est pas seulement un axe qui traverse le livre, il est un de ses personnages principaux. Ma vision sur le bilinguisme a changé plusieurs fois durant toutes ces années, chose tout à fait naturelle pour un émigré. Je suis arrivée à faire la différence, en me débarrassant de toute idée préconçue, entre une langue et son pays ou entre un pays et son dirigeant. J’évite de verser une haine ancienne sur une situation nouvelle, mais surtout, avec l’âge, j’ai appris à faire connaître de manière plus claire ma position. Apprendre une langue par peur ou par amour c’est loin d’être la même chose. En France, où on rencontre une admiration très forte pour tout ce qui est russe, il me sera difficile de faire comprendre aux gens ce combat de Lastotchka au bénéfice d’une langue « plus petite ». Beaucoup de lecteurs français vont trouver peut-être ce sujet moins porteur, moins important qu’il l’est pour moi. Mais il s’agit en fait du point central de mon livre qui est ce combat de l’être humain bloqué dans un « entre-deux ». J’ai hâte de voir comment il a été perçu par les traducteurs d’autres langues – ukrainien, bulgare, slovène, polonais, pour ne citer qu’eux – et comment il va être lu dans les pays de l’ex Union soviétique. Les premières critiques parues en France m’ont fait un très grand plaisir.

Et, enfin, l’effondrement brutal du système communiste provoqué par la perestroïka.

Ce sujet existe dans mon livre en toile de fond. Le jardin de verre n’est pas un livre à caractère historique, et ceux qui voudront le lire sous cet angle seront déçus. On m’a demandé pour quelle raison je n’avais pas écrit plus amplement sur la guerre de Transnistrie ou sur la renaissance nationale. Je ne l’ai pas fait parce que je trouve que tous ces grands thèmes sont fatigants. Ce sont des choses dont font usage beaucoup de gens qui n’ont jamais participé à un combat ou n’ont jamais assisté à je ne sais quel type de renaissance. Il est trop tard pour passer tout simplement en revue tous ces événements et, probablement, trop tôt pour accepter de les inclure dans la catégorie de littérature honnête. J’ai exploré plutôt les vies des gens minuscules, ce sont eux que je comprends le mieux.

Quelle clé de lecture proposeriez-vous à vos futurs lecteurs pour mieux comprendre votre livre ?

L’émotion.

Interview réalisée et traduction du roumain, Dan Burcea

Crédit photo : Mario Gi Photography

Tatiana Țîbuleac, Le jardin de verre, Éditions des Syrtes, 2020, 259 pages