Rarement un esprit ose être ce qu’il est.

Vois-tu cet importun que tout le monde évite ;

Cet homme à toujours fuir, qui jamais ne vous quitte ?

(Nicolas Boileau, Épître IX)

En effet, rarement une adversité aussi tourmentée, obstinée et tragique n’a poursuivi le destin d’un pays comme celui de Haïti jusqu’à en faire de ses terres un piège de sable mouvant et de ses habitants des gens sourds et sans mémoire.

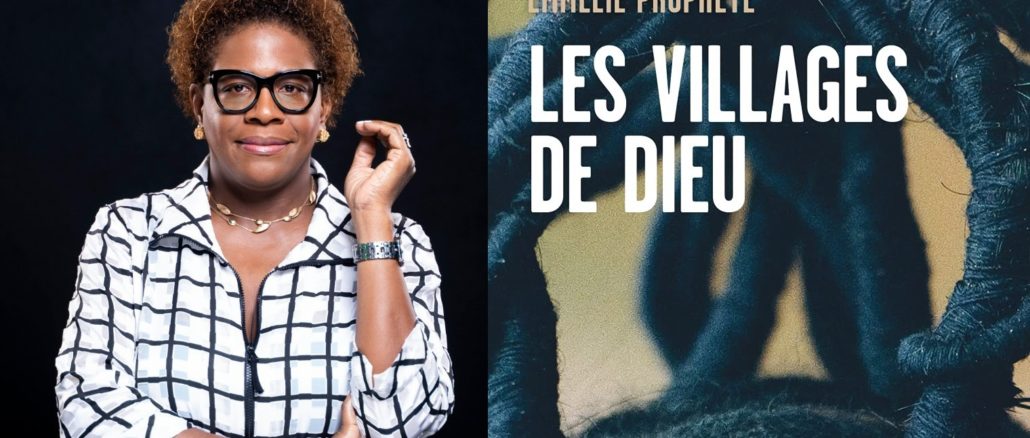

Le roman d’Emmelie Prophète Les villages de Dieu redit avec force cette nécessité de conjurer le cours de l’Histoire à travers le pouvoir tout aussi tenace de la reconstruction par le biais de la fiction. Dany Laferrière dit d’ailleurs de ce roman qu’il est « le meilleurs livre sur Haïti », « le plus fort, le plus juste et peut-être le mieux écrit ». Rappelons que ce roman a reçu plusieurs Prix dont : Le Prix du Rayonnement de la Langue et de la Littérature françaises ; Le Prix Fetkann / Maryse Condé 2021; Prix Carbet de la Caraïbe et du Tout- Monde : mention spéciale.

Une fois de plus, la question du rapport entre la cartographie du réel et la géographie romanesque comme liberté fictionnelle s’invite dans l’analyse de la structure de ce récit. Nombre d’indices venant de la réalité d’un pays exsangue suffoquant sous le poids de la pauvreté et de la corruption et menacé par les gangs, se retrouvent dans le périmètre narratif du roman Les villages de Dieu. L’art majeur d’Emmelie Prophète consiste dans cette double métaphorisation du réel, à la fois spatiale et temporelle. En plaçant Célia Jérôme, son personnage principal, dans l’univers oppressant de la Cité de la Puissance Divine, elle circonscrit sa vie à une dimension qui ressemblera à « une courte transition entre deux blessures » et la pousse à penser le monde comme une douloureuse manière de « croire très fort au présent et l’inventer à chaque seconde », obligée à « saisir la brièveté des choses » et s’en accommoder avec le triste et long oubli qui jalonnera dorénavant sa vie. Le temps n’est pour Célia qu’une incertitude suspendue, tout simplement un oubli. « On oublie d’être » – dira-t-elle le jour de son anniversaire, avec ce constat de morts-vivants dans lequel vivent les gens qui n’attendent plus rien, comme elle pense.

D’où vient cette asphyxie intérieure qui tourmente l’esprit de Célia ? Il suffit, pour le savoir, de jeter un regard à l’archipel des bidonvilles au noms de parodies d’appellations bibliques comme celui de la Cité de la Puissance Divine, Bethléem, Source Bénie, Mains de Jéhovah qui se greffent autour ou à l’intérieur même de la capitale Port-au-Prince et bordent le chemin vers le Grand Sud du pays.

« Toutes les violences étaient permises et comprises dans ces lieux fragiles » – note avec une douleur résignée Célia la narratrice, décrivant un chez-soi peuplé de bruits et d’odeurs forts, rongé par des inégalités « trop criantes » et de permanents dangers, y compris la présence devenue habituelle de la mort. N’ayant pas connu son père et privée de l’amour d’une mère morte trop tôt, Cécé, comme l’appellent ses proches, a été élevée par sa Grand Ma qui met en elle tous les espoirs d’une vie meilleure. L’école, l’éducation sont les portes de sortie de cette misère, et pourquoi pas l’exil en Amérique, même si cette expérience n’avait pas été un grand succès pour Tonton Frédo, l’oncle de Cécé, revenu dans un état déplorable d’une telle aventure.

La mort de Grand Ma mettra Cécé devant une double responsabilité, celle de prendre soin d’elle et de cet oncle alcoolique et absent à tout ce qui se passe autour d’eux. Elle n’hésitera pas à recevoir des hommes en échange des sommes d’argent qui lui permettront d’acheter à manger.

À cette violence s’ajoute celle qui vient des gangs qui pèse sur la vie des habitants de ces cités. Tout est organisé selon la loi du plus fort, la cruauté et la mort sont visibles surtout dans la manière dont se succèdent les chefs de bande, dont ils maintiennent en otage toute la population et dont ils agissent en pillant et bravant les lois, la police et le gouvernement en place. Les disputes entre membres du même gang ou entre des bandes diverses finissent par des crimes et par la mort souvent des jeunes adolescents résignés à l’idée d’une mort inhérente, attendue et acceptée comme une fatalité.

Pour décrire cette réalité, Emmelie Prophète fait naître une doublure symbolique de la personne de Célia qui portera le nom de Cécé la Flamme, le surnom qu’elle utilisera sur Facebook et plus tard comme influenceuse pour la vente de produits cosmétiques. À ce sujet, elle ne tardera pas à comprendre que « l’important c’était l’impertinence, la radicalité ». Un violence virtuelle qui ne fait que se rajouter à celle présente dans le réel. Voici le résumé de cette violence exprimé par Cécé la Flamme elle-même : « Les cadavres avaient beaucoup de succès. Plus que les vivants. Il fallait du glauque, du violent. La faim, le choléra, l’épidémie de rougeole ou de malaria, tout le monde s’en foutait. »

Le regard qu’Emmelie Prophète jette sur ce monde virtuel, superposé sur la réalité cruelle de ces communautés en déshérence, n’a rien d’un manichéisme de salon ou d’une quelconque réponse à l’angélisme ambiant venant de la part des Occidentaux se sentant investis d’une mission salvatrice après chaque catastrophe de son pays. Elle n’oublie pas en revanche de mettre en avant l’humanité des habitants, en parlant de la solidarité de celles et ceux qui, malgré les maigres moyens dont ils disposent, aident les autres à tenir un « échafaudage fragile sur lequel on ajoutait chaque jour de la frustration et du désespoir ».

Pour elle, l’exil vers l’Amérique ou ailleurs est un échec. Sous les yeux de Célia, New York n’est que « le mot générique pour se figurer l’ailleurs », un ailleurs où les gens comme Tonton Fred «avait laissé son âme, son énergie». Là encore, nous sommes loin d’une quelconque volonté de gommer la réalité. Si ces gens refusent de partir, et même de rêver à un autre endroit que le leur, même rempli de désespoir, ce n’est pas parce qu’ils n’ont pas conscience « que la mort les talonnait », mais parce que tout simplement ils n’ont « les moyens d’un autre lieu, d’une autre portion de ciel qui serait différente de celle-là ».

Que reste-t-il en échange ? La description qui suit parle d’elle-même et montre toute la profondeur tragique de ce roman bouleversant : « Il pleuvait, et nous étions embourbés dans nos vies. Il y avait de la boue sur nos pieds, nos vêtements, nos mains. Peut-être sur nos âmes aussi ».

Faisant de ce monde tragiquement privé de tout espoir, devenu « le réceptacle de la mauvaise vie, emblème de tous les échecs urbains » une image iconique du destin tragique d’une partie du peuple haïtien, sacrifié sur l’autel de la corruption et abandonné à son malheur, Emmelie Prophète décrit en fait un drame encore plus profond qui s’étend au-delà des frontières de son pays.

Nul doute, son intention romanesque ambitionne d’interroger à la fois la profondeur humaine et les effets de cette détresse sur le corps social concerné « par ce qu’on avait trop longtemps refusé de voir, d’entendre ». Mais en fait, avant de déplorer un état des choses qui constitue en lui-même un fait historiquement perpétré à travers les époques et humainement injuste, elle fait implicitement le procès de l’aveuglement généralisé de tout une humanité qui accepte et facilite par son silence une telle réalité.

L’avertissement qu’elle lance à travers la voix de Célia à la fin du livre doit nous interpeller et nous mettre devant l’inévitable déclin qui nous guette, malgré notre infime sentiment de sécurité et nos limites : « Tout peut se dissoudre. L’amitié. L’amour. Nous sommes des enfants de l’oubli ».

Dan Burcea ©

Emmelie Prophète, Les villages de Dieu, Éditions Mémoire d’Encrier, Montréal, 2021, 217 pages.

Photo d’Emmelie Prophète © Frédérick Alexis

L’image de la couverture est une photo de l’artiste Mallory Lowe Mpoka