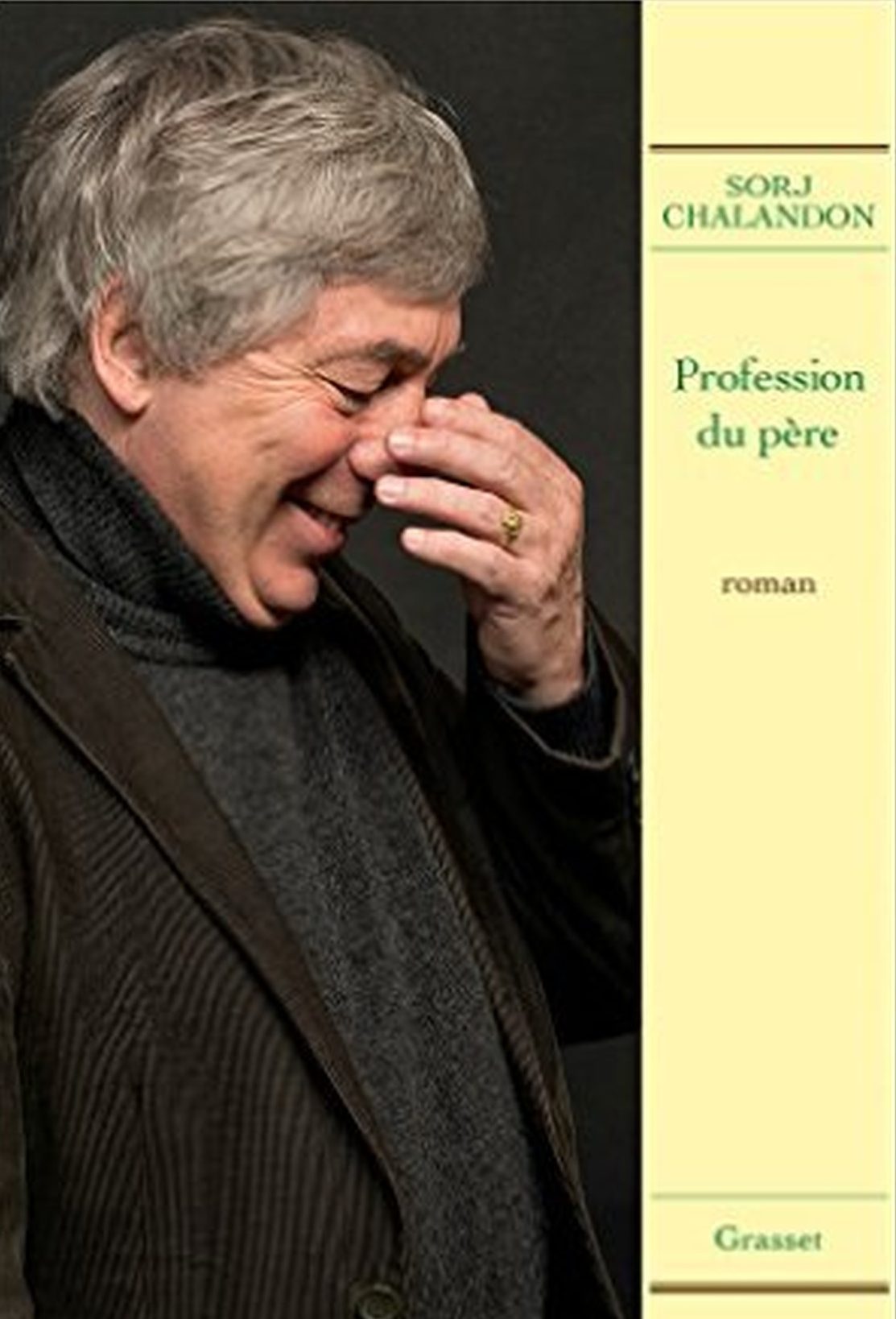

Profession du père est incontestablement un des romans les plus aboutis de cette rentrée littéraire 2015. Le plus personnel, le plus direct aussi que Sorj Chalandon ait enfin osé écrire après le décès de son père. Ce triste événement a toute son importance dans sa vie d’homme et d’écrivain. Il nous explique ici pourquoi. Alors que nous l’avions quitté au chevet des enfants victimes de la guerre au Liban, en compagnie de Georges, son héros du « Quatrième mur », lui se tenait aux côtés d’Émile, l’enfant blessé par la violence paternelle dans son nouveau roman. Comment expliquer cette proximité, si ce n’est par l’attention particulière que Sorj Chalandon accorde à l’injustice la plus grave, selon lui, celle faite aux enfants ? Les premières critiques scrutent son nouveau livre en privilégiant la perspective du roman autobiographique. Car, malgré la liberté de créer ses personnages et son univers romanesque dont il se réjouit comme auteur, on a le sentiment que cette fois le je de la première personne du narrateur résonne ici plus que jamais d’une manière très personnelle. À tel point que nous pouvons nous risquer à nous demander si l’histoire d’Émile n’est pas celle de l’auteur lui-même, tout en concédant à la fiction sa part bien méritée dans l’économie de ce récit bouleversant. Sous les traits de l’enfant asthmatique coincé entre l’acharnement paternel qui impose ses délires et une mère soumise préférant feindre jusqu’à la négation la tragique réalité familiale, Émile incarne l’image d’une enfance brutalement frappée dans son cœur mais qui résiste aux vents violents de l’ire paternelle. Au milieu de cette souffrance, l’auteur laisse s’entrevoir la lumière de l’espoir, timide mais constante, comme celle de l’étoile du matin. Loin d’écrire le roman d’un destin brisé, il nous livre dans «Profession du père» l’histoire de l’angoisse d’un enfant «prêt à vivre».

Profession du père est incontestablement un des romans les plus aboutis de cette rentrée littéraire 2015. Le plus personnel, le plus direct aussi que Sorj Chalandon ait enfin osé écrire après le décès de son père. Ce triste événement a toute son importance dans sa vie d’homme et d’écrivain. Il nous explique ici pourquoi. Alors que nous l’avions quitté au chevet des enfants victimes de la guerre au Liban, en compagnie de Georges, son héros du « Quatrième mur », lui se tenait aux côtés d’Émile, l’enfant blessé par la violence paternelle dans son nouveau roman. Comment expliquer cette proximité, si ce n’est par l’attention particulière que Sorj Chalandon accorde à l’injustice la plus grave, selon lui, celle faite aux enfants ? Les premières critiques scrutent son nouveau livre en privilégiant la perspective du roman autobiographique. Car, malgré la liberté de créer ses personnages et son univers romanesque dont il se réjouit comme auteur, on a le sentiment que cette fois le je de la première personne du narrateur résonne ici plus que jamais d’une manière très personnelle. À tel point que nous pouvons nous risquer à nous demander si l’histoire d’Émile n’est pas celle de l’auteur lui-même, tout en concédant à la fiction sa part bien méritée dans l’économie de ce récit bouleversant. Sous les traits de l’enfant asthmatique coincé entre l’acharnement paternel qui impose ses délires et une mère soumise préférant feindre jusqu’à la négation la tragique réalité familiale, Émile incarne l’image d’une enfance brutalement frappée dans son cœur mais qui résiste aux vents violents de l’ire paternelle. Au milieu de cette souffrance, l’auteur laisse s’entrevoir la lumière de l’espoir, timide mais constante, comme celle de l’étoile du matin. Loin d’écrire le roman d’un destin brisé, il nous livre dans «Profession du père» l’histoire de l’angoisse d’un enfant «prêt à vivre».

L’enfance d’Émile est abîmée par la folie de ce père paranoïaque: violence, coups, folie, punitions, enfermement dans l’armoire devenue «maison de correction», mensonges. À cela s’ajoute la santé fragile de l’enfant torturé par «un asthme d’effroi». Difficile de résister à l’envie de vous poser la question : comment fait-on pour résister à 13 ans, à une telle violence?

Quel choix a un enfant ? Une famille, une maison, tout cela est fait pour le protéger du dehors. Émile ne connaît du dehors que le chemin qui le mène et le ramène de l’école, et quelques amis qu’il n’a pas le droit d’inviter à la maison. Pour Émile, ce qu’il vit est le lot de l’enfance. L’enfant est la propriété de ses parents. Son père lui a dit, Émile le croit. Frapper, pour Émile, c’est un autre moyen de prêter attention, d’aimer. L’indifférence de son père, à qui il veut plaire, serait pire que les coups. Alors Émile fait le dos rond, en se promettant d’être plus gentil la prochaine fois, d’avoir de meilleures notes. La force du père, c’est de faire croire à l’enfant qu’il est seul responsable de son malheur.

André Choulans, le père, évolue dans un monde où il a tout vu et tout fait : chanteur, footballeur, professeur de judo, parachutiste, espion, ami et ensuite ennemi du Général de Gaulle. Sauf que, lorsqu’il doit préciser son identité sur le cahier d’école de son fils, il est incapable d’en indiquer une. Peut-on parler d’un homme sans identité ou tout simplement d’une (autre) manifestation de sa paranoïa ?

André Choulans meurt en hôpital psychiatrique après y avoir été interné d’office. Il est fou. Depuis toujours, il jongle avec la folie. Il n’est donc pas sans identité mais malade. Il s’invente des métiers, des mondes, des bravoures, des faits d’arme qui n’existent pas et son fils est son seul spectateur.

Les relations à l’intérieur de la famille sont elles aussi vidées de toute attention et d’amour. « Dans notre famille – nous dit Émile –, les peaux ne se touchaient pas. Rarement les lèvres de l’un rencontraient la joue de l’autre. Même nos regards s’évitaient.» Au milieu de cette sécheresse affective, la présence de la mère hésite entre soumission lénifiante devant le délire du mari et timide tendresse pour son fils. Sont-ils, ces traits, proche de l’image que vous voulez donner de la mère, image dans laquelle peuvent se reconnaître beaucoup de femmes soumises d’hier et d’aujourd’hui ?

Je ne parle pas ici DES mères mais de LA mère d’Émile. Des mères courage prennent leurs enfants sous les bras et s’enfuient lorsqu’ils sont en danger. D’autres ne le font pas. La mère d’Émile est une victime. Tellement terrorisée par le bourreau qu’elle en devient son complice. Complice en ne rassurant pas son enfant, en le laissant se faire battre. Cette femme ne pense même pas à sauver sa peau. Elle ne sait pas que les peaux existent.

Dans cet enfer, ce qui sauve Émile, c’est, peut-être, sa volonté de ne pas céder, de ne pas pleurer devant les coups reçus de la part de son père. La scène où il est jeté contre le mur les bras «en bouclier d’enfant» et où il s’abstient de pleurer est mémorable. « Je pleurais avant les coups, à cause de la frayeur. Après les coups, à cause de la douleur. Mais jamais pendant». J’ai envie de vous poser la même question, en parlant cette fois de la résistance intérieure, plus forte, peut-être, que la résistance physique : comment fait-on devant tout ça ?

Des gens torturés ont évoqué ce moment où l’esprit s’échappe. Fixer un point contre le mur, fermer les yeux et convoquer une image apaisante. Et surtout, ne jamais oublier que le poing du bourreau retombe toujours. Enfant, Émile se projette bien plus tard. Au milieu des coups, il sait qu’un jour il sera adulte, au soleil, et que les traces sur son visage auront disparu.

Souvent, dans vos romans, vous fixez le regard sur le triptyque familial : le père, la mère, l’enfant. Il produit, dans «Profession du père», une image symbolique où l’enfant forme avec sa mère une «Pietà de pain d’épices». Comment déchiffrer cette métaphore ?

Une Pietà de pain d’épice, une douleur de pain d’épice, la façon de dire que tout cela se rapporte à l’enfance, et finira par passer. Un héros de pain d’épice, c’est le gamin qui brandit son épée de bois en bombant son petit torse. En cela, Émile est d’une grande fragilité.

Le travail du temps qui passe et qui fait vieillir les hommes impose à la fin sa loi. Peut-on parler de compassion dans le portrait que vous faites du père âgé, prisonnier de sa folie ?

Pas de compassion, non. Mais le refus de juger. Le père d’Émile va mourir, la mère d’Émile est entrée en crépuscule, Émile sait que son avenir est bien loin de ces deux êtres-là. Il a fait son deuil d’eux de leur vivant. Il ne veut pas ajouter la dureté de la vengeance ou de la rancœur au rendez-vous raté qu’a été son enfance. Sa seule revanche est le rire de Clément, son fils.

La passion d’Émile a été depuis toujours le dessin ; son père l’appelait souvent avec fierté Picasso. Adulte, il devient restaurateur de tableaux, «réparateur de beauté». Dans la case «profession du père» de Clément, son fils, ils écrivent ensemble «Peintre sur des tableaux malades». Est-ce cela, selon vous, la définition de l’artiste ?

Non. C’est la définition du restaurateur de tableau vu par un enfant. Émile, son père, accepte le côté réparation. Réparer, est sa seule chance de survie. Dans cette scène, l’intitulé de la profession d’Émile compte moins que le bonheur, pour Émile, de remplir cette case avec son enfant.

Donnez-vous raison à la critique qui cherche des traces autobiographiques dans « Profession du père », tout en confortant l’idée de laisser une place maîtresse à la fiction ?

J’ai un petit frère, Émile est seul. J’ai trois filles alors qu’Émile a un fils. Je ne suis pas restaurateur de tableau. Voilà ce qui fait le roman, la fiction. Le reste, tout le reste mis à part l’instant ou Émile lève l’arme sur son père, a fait partie de mon enfance, a construit ma vie. Comme Émile, je suis resté sans socle, sans transmission, sans cet amour qui arme et cuirasse. Comme Émile, je ne sais toujours pas la profession de mon père.

Croyez-vous qu’il existe dans la vie de tout écrivain un temps propice pour ce type d’écriture ? Fallait-il, dans votre cas, attendre la mort du père, pour construire ce récit ?

Oui. J’avais caché mon père dans les six romans précédents. Il était le père violent de Tyrone Meehan, le père de Lupuline dans «La légende de nos pères», j’ai offert son visage, son âge, sa manière d’être à certains de mes personnages en espérant qu’il se retrouverait. Il ne s’est pas retrouvé. N’a pas compris que j’étais en quête de lui et que, par ces romans, je lui disais mes derniers mots.

«Profession du père» n’aurait pu être écrit de son vivant. Il fallait qu’il ne lise pas ce livre. C’était trop tard. J’avais fait, malgré lui, le deuil de ma rancœur. Lorsqu’il est mort, devant son cercueil, j’ai su que l’heure était venue de dévoiler ma profession de fils…

Propos recueillis par Dan Burcea (21/10/2015)

Sorj Chalandon, «Profession du père», Éditions Grasset, 2015, 320 pages, 19 euros.