Beyrouth-sur-Seine est un livre sur le nulle part et le nulle part c’est le lieu de la littérature

La présence du roman de Sabyl Ghoussoub Beyrouth-sur-Seine dans la première liste du Prix Goncourt n’a rien d’étonnant, tellement ce livre est lumineux, bien écrit, sensible et porteur du plus beaux des messages qu’un fils écrivain puisse exprimer à ses parents, celui d’un amour sans limites et la joie de pouvoir les anoblir en les hissant au rang de personnages de fiction. Rajoutons à cela la nostalgie lancinante pour une terre qui ne cesse de fuir l’horizon d’un possible retour pour se laisser désirer par tout un peuple condamné par l’Histoire à vivre le drame de son absence aux couleurs des vers de Pessoa ou des paroles de la chanson Alone Together.

La présence du roman de Sabyl Ghoussoub Beyrouth-sur-Seine dans la première liste du Prix Goncourt n’a rien d’étonnant, tellement ce livre est lumineux, bien écrit, sensible et porteur du plus beaux des messages qu’un fils écrivain puisse exprimer à ses parents, celui d’un amour sans limites et la joie de pouvoir les anoblir en les hissant au rang de personnages de fiction. Rajoutons à cela la nostalgie lancinante pour une terre qui ne cesse de fuir l’horizon d’un possible retour pour se laisser désirer par tout un peuple condamné par l’Histoire à vivre le drame de son absence aux couleurs des vers de Pessoa ou des paroles de la chanson Alone Together.

Comment avez-vous reçu la magnifique nouvelle de la présence du titre de votre livre dans la prestigieuse première liste du Goncourt ?

J’étais très surpris. Même si mes éditeurs avaient envoyé mon roman à tous les principaux prix de la rentrée littéraire, je ne m’attendais pas du tout à faire partie d’une liste ou une autre. Preuve en est, je ne connaissais ni le jour, ni l’heure de l’annonce des nominés. Je déjeunais chez un ami quand Léa Marty, mon éditrice, m’a appelé pour me le dire. Mon téléphone était en silencieux. Ce n’est qu’à la fin du repas que j’ai aperçu huit appels en absence sur mon écran. Le hasard est bien fait, l’ami chez qui je déjeunais est celui qui m’a donné envie d’écrire. La boucle était ainsi bouclée.

Reconnaissance bien méritée, car votre livre réussit à réunir plusieurs histoires, celle de vos parents, de toute une communauté d’exilés, de la guerre, de deux pays qui se répondent pour réussir à apaiser une nostalgie incessante, et, enfin, pour parler de vous, de tout ce beau monde que vous embrassez de votre amour filial. Pourquoi un tel roman ? Comment est-il né et à quel besoin secret répond-il pour vous pousser à lui donner vie ?

Beyrouth-sur-Seine, c’est d’abord deux livres avortés. Le premier sur la révolution d’octobre 2019 au Liban, le deuxième sur la famille Joumblatt. Il m’a fallu commencer à les écrire pour réaliser que je devais publier ni l’un ni l’autre et que la seule chose qui m’importait était de raconter l’exil de mes parents depuis 1975. Je voulais aussi raconter la situation actuelle au Liban mais il me fallait trouver ma place face à cette réalité, trouver la position la plus juste possible face aux différentes crises que vivent les Libanais aujourd’hui dans le pays. Mêler les deux temporalités : celle de la guerre de 1975-1991 et celle d’aujourd’hui, mêler Paris et Beyrouth, mêler l’histoire de mes parents et la mienne ont été les réponses aux interrogations que je me posais sur « Quoi écrire ? »

« À l’âge de trente et un ans – écrivez-vous -, je ne savais rien de leur passé, de leur arrivée à Paris, de leur guerre au Liban et de la souffrance qu’a été l’exil pour eux ». Pour écrire donc ce livre, vous décidez de les interroger et d’enregistrer leurs propos. Pourtant, derrière cette consignation-retranscription se cache une urgence, celle de fixer leur mémoire à travers votre écriture. Pouvez-vous nous parler de cette urgence mémorielle que vous formulez comme un vrai credo littéraire ?

J’ai toujours été et je suis toujours hanté par la mort de mes proches et en particulier de mes parents. Hanté en tant que fils, mais aussi en tant qu’écrivain car je savais, j’étais conscient depuis longtemps que je voulais écrire un jour sur leur vie, sur leur histoire. La crise sanitaire du Covid a en quelque sorte accéléré mes peurs de les voir disparaître et m’ont (je crois) inconsciemment poussé à m’y mettre vraiment et à les interroger. Je ne m’imaginais pas un instant écrire sur leur vie sans les questionner, attendre qu’ils meurent pour me pencher sur cette histoire. Quant à l’urgence mémorielle, nous, membres de la diaspora, les diasporés (de tous pays) nous n’avons que la parole, les livres et l’art pour raconter nos vécus. Nos histoires n’intègrent presque jamais les histoires nationales, nous sommes les délaissés, les à-côté, les déjà ailleurs et c’est à nous de prendre nos responsabilités afin d’inscrire notre présence dans ce monde. Pour écrire sur la vie de mes parents, je n’avais aucun autre moyen que de les interroger. Si j’avais attendu leur mort, leur histoire aurait disparu et presqu’aucune archive ne m’aurait aidé à la retrouver.

Permettez-moi de citer une autre phrase qui témoigne de votre amour pour vos parents. « Je les aime plus qu’avant car dans mon esprit ils sont devenus plus que des parents, ils se sont transformés en héros, en demi-dieux, en personnages de roman. » Que pouvez-vous nous dire à ce sujet ?

Je peux déjà les remercier infiniment d’être de vrais personnages romanesques, c’est le plus beau des cadeaux pour un écrivain d’avoir des parents si vivants, si flamboyants, si fiers. Passez quinze minutes avec ma mère, vous la verrez pleurer, hurler et rire. Passez dix minutes avec mon père, vous ne vous en remettrez pas. Travailler sur eux a été un réel plaisir d’écriture, les mettre en scène, une joie au quotidien. Je parle de Martin Scorsese dans mon livre, du documentaire Italianamerican qu’il a réalisé sur ses parents. Quand j’ai découvert ce film, j’ai enfin compris ce que je faisais, je voulais écrire ce livre pour partager mes parents aux gens qui ne les connaissaient pas.

En même temps, votre livre, qui cultive ouvertement le genre littéraire de l’écriture de soi, entretien un rapport évident avec le réel et la fiction. À ce sujet, vous avancez à la fois avec prudence (« Est-ce que filmer ses parents, ce n’est pas déjà les tuer un peu » ?) et avec une sorte de désinvolture (« J’invente et je modifie ce que je veux dans leur vies »). D’où ma curiosité de savoir que représente pour l’écrivain que vous êtes ce rapport au réel et à la fiction, au moins dans l’exercice d’écriture de ce roman ?

Ce qui est réel, c’est ce que l’on vit au moment-même, à l’instant présent, tout le reste me semble de la fiction. Dès lors que l’on se met à raconter un évènement que l’on a vécu, à l’oral ou à l’écrit, on entre déjà dans le récit, dans le roman. On se raconte tous des histoires sur notre histoire et quand bien même nous essayons d’être le plus honnête possible, nous finissons toujours par enjoliver (en bien ou en mal) la réalité. Mon roman entre dans cette logique et je l’assume même pleinement, je ne viens pas dire, « je vous dis la vérité » mais « je vous dis ma vérité » et ma vérité ment, transforme, travestit la réalité pour parvenir à mes fins d’écrire un bon livre, qui est la seule chose qui m’intéresse.

Quant au titre de votre livre, il est construit sur deux périphrases censées rapprocher deux capitales – Beyrouth et Paris –, et deux lieux aquatiques apaisants – la mer et le fleuve. Quelle est l’origine de ces deux noms – Paris-sur-Mer et de Beyrouth-sur-Seine – et pourquoi avoir choisi l’un et pas l’autre, alors que chacun résonne différemment dans le cœur de vos personnages (la mère et le père, en occurrence) ?

Car c’est d’abord Beyrouth, tout commence là-bas. Beyrouth, c’est la ville de l’enfance, de l’adolescence, de la jeunesse puis la ville rêvée. Paris et la Seine viennent ensuite s’accrocher à cette première pour combler le manque de ne plus y être, à Beyrouth. Mais ce manque permet justement de rêver, d’imaginer, de fantasmer des lieux, des villes parallèles où l’art, la littérature viennent combler l’absence des proches, du soleil, de la mer, d’une certaine sensualité et d’une certaine violence qui ont créé le mythe de Beyrouth, ce mythe d’exubérance, de liberté, d’insouciance auquel chaque Libanais se rattache tout en le combattant à la fois. Ce qui a fait de Beyrouth une ville mythique est ce qui l’a aussi détruite. Paris vient en quelque sorte réguler le trop, le trop-plein de Beyrouth. Ou c’est peut-être l’inverse, Beyrouth vient donner un peu de vie à Paris qui est trop souvent une ville musée. Beyrouth-sur-Seine, c’est la ville parfaite – elle mêle la fureur de vivre et le temps de la réflexion.

Restons encore un instant, si vous le permettez, sur ces deux toponymes, car ils contiennent des éléments importants de la thématique de votre roman. Si Paris-sur-Mer devient pour votre mère « le lieu rêvé, un paradis, un éden », Beyrouth-sur-Seine est pour votre père un lieu de rencontre de toute une foule de journalistes et d’intellectuels, dont beaucoup de libanais. Est-ce que l’on peut dire que cette présence/absence est l’image même de l’exil passé par le filtre de leur sensibilité ? À tel point que l’on pourrait finalement formuler ainsi, à travers cet attachement/détachement, la vraie définition de l’exil ?

Oui, mes parents m’ont transmis le sentiment de déracinement, c’est assez curieux comme transmission et en même temps, c’est ce qui a fait de moi un écrivain. Je suis attaché/détaché au Liban, à Paris, presqu’à la vie elle-même et c’est cette position qu’il faut essayer d’atteindre pour parvenir à écrire, à créer, c’est notre point d’équilibre à nous autres écrivains et artistes. Quant à l’exil, je vais me permettre de citer un écrit d’Etel Adnan pour répondre à cette question, Etel avec qui je partageais très souvent le même point de vue sur beaucoup de sujets : « L’exil n’est plus le triste privilège de quelques rares individus : c’est devenu le synonyme de la condition humaine, mais avec une légère différence : certains d’entre nous sont mangés par cette maladie de façon évidente et définitive, alors que tous les autres ne sont pas encore conscients de ce dont ils souffrent déjà. »

Cette citation nous conduit inévitablement vers la notion de déracinement. Je reproduis ici un autre texte, l’affirmation de Yala, votre sœur : « Vous, les parents et toi, vous êtes des déracinés ». En réponse, vous écrivez ces phrases en invoquant le ressenti de chacun : « Je suis déraciné, d’autres ne le sont pas. C’est ainsi ». Quel sens a pour vous ce mot et pourquoi est-il si difficile à généraliser son sens et son ampleur ?

À la seule prononciation du mot déracinement, des frissons me prennent le corps, je me sens comme un arbre que l’on arrache. Vous savez, j’ai écrit Beyrouth-sur-Seine pour essayer de m’intégrer (un peu) à la France. En racontant cette histoire qui se déroulait en grand partie à Paris, j’avais l’impression de faire corps avec la France, eh bien je peux vous assurer que c’est tout le contraire. Depuis que j’ai sorti ce livre et que l’on m’en parle, j’ai remarqué mon échec, c’est un livre tourné vers Beyrouth, vers le Liban, vers le monde arabe, c’est un livre écrit par le déraciné que je suis malgré moi. Je ne me suis jamais senti aussi peu appartenir à la France que maintenant, ce qui ne veut d’ailleurs pas dire que j’appartiens alors au Liban, loin de là. Peut-être que les jurés du prix Goncourt l’ont perçu à la lecture de mon roman, Beyrouth-sur-Seine est un livre sur le nulle part et le nulle part c’est le lieu de la littérature.

Les idées d’appartenance, d’avoir un chez-soi, de garder ses racines, de se retrouver ensemble sont, comme vous le dites si bien, tout aussi puissantes que celles de ce déracinement. Comment sont vécues ces réalités de vie par vos parents, et par vous-même, bien entendu ? Je ne peux pas ne pas citer à ce sujet cette phrase en parlant de vous : « Mes références viennent d’ailleurs et beaucoup du monde arabe, pourtant j’ai grandi en France ».

Les références communes sont ce qui fait le ciment d’une nation et voilà pourquoi je ne me sens pas appartenir à un pays ou à un autre. J’écris en français mais ma langue est baignée de toutes les autres. J’ai grandi avec des influences très diverses, je parle dans mes trois premiers livres de références arabes mais il y en bien d’autres encore. Je sens toujours ce décalage mais je n’aime pas tout expliquer, cela m’ennuie au plus haut point. Pour revenir au Liban, c’est un pays de diaspora et la diaspora, c’est le monde d’aujourd’hui, voilà pourquoi je suis aussi autant obsédé, fasciné par l’exemple du Liban et la production de ses artistes, c’est qu’ils me permettent de mieux comprendre notre monde.

Vos parents assistent de loin à la guerre, à l’effondrement politique et économique de leur pays d’origine, à l’affrontement entre les communautés. Malgré l’ampleur de ce sujet, j’ose vous demander quelle place occupe l’Histoire majuscule dans l’économie de votre roman ?

C’est l’Histoire qui décide de notre histoire. Mes parents comme tant d’autres ont subi la grande Histoire mais sans jamais influer sur son cours. Ils observaient le Liban se détruire sans rien pouvoir y faire, c’est encore pareil aujourd’hui. On regarde le Liban se décomposer sans être capable de changer quoi que ce soit et on pourrait me (nous) dire : engage-toi en politique, mais sincèrement, qui veut dialoguer avec les politiciens libanais : Nabih Berri, Hassan Nasrallah et Samir Geagea ? Qui ? Mais je respecte énormément un jeune homme comme Michel Helou qui a décidé de retourner au Liban et de se battre pour ses idées. Il a aussi les moyens de s’engager, il vient d’une grande famille (même si ça ne fait pas tout), il pourra peut-être imposer sa voix. En tout cas, je le lui souhaite. Mais vous savez, c’est un peu pareil en France (et ailleurs), il y a ceux qui font l’histoire et ceux qui la subissent et moi je préfère faire partie du deuxième groupe, il fait moins de mal autour de lui. Hier encore, je disais à ma compagne : « Quand la France ne voudra plus de nous, on ira en Amérique du Sud. On ne se battra pas, on s’en ira », et cela nous va très bien.

Enfin, une dernière question en guise de conclusion, pour vous demander de nous expliquer le sens et la portée de cette phrase si belle et si prometteuse que vous écrivez à la fin de votre roman : « Dans leurs yeux, je vois ce pays ». N’est-ce pas là le meilleur hommage que vous leur rendez et la meilleure image que vous leur léguez dans les pages de votre roman ?

Je ne sais pas si c’est le meilleur hommage mais c’est ma plus grande faiblesse, les yeux de mes parents. Tout comme le Liban. C’est là où se trouvent mes cris et mes larmes, mes joies et mes tristesses, alors le jour où j’ai compris qu’à travers leur regard, je voyais ce pays, j’ai compris dans quel chaos je me trouvais, une situation inextricable. Lorsque je m’emporte contre une situation injuste au Liban, contre un politicien libanais ou un autre, ce n’est pas pour libérer le pays que je le fais mais pour épargner mes parents et ce combat n’a jamais de fin.

Propos recueillis par Dan Burcea

Photo de l’auteur : ©Patrice Normand

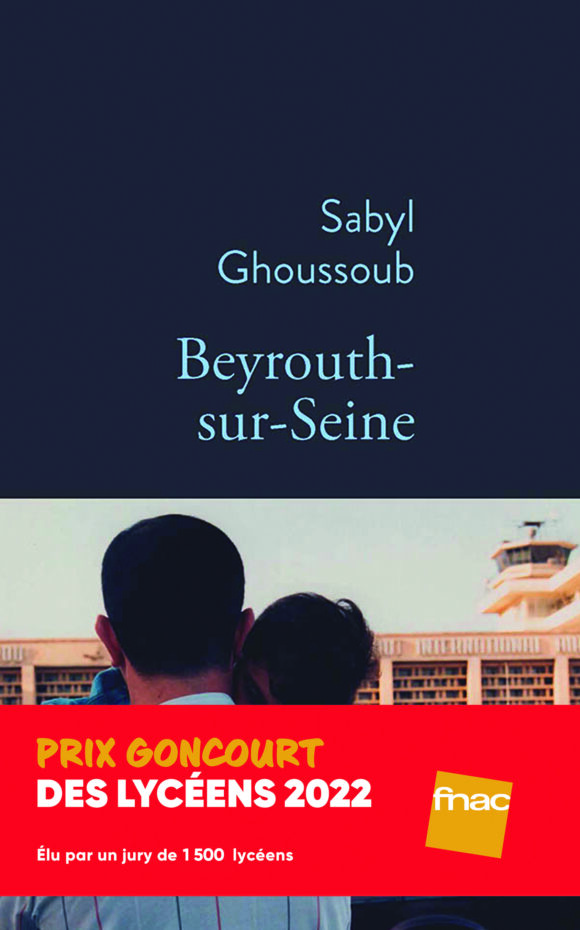

Sabyl Ghoussoub, Beyrouth-sur-Seine, Editions Stock, 2022, 200 pages.