Charles Richeux était officier radio sur l’Emmanuel Delmas. Il fait partie des victimes d’un affreux accident maritime qui a eu lieu le 26 juin 1979 au large de Civitavecchia sur les côtes italiennes. Le navire français est entré en collision avec le Vera Berlingieri, un pétrolier italien. Les deux navires prennent feu. Le bilan sera tragique : 27 morts et seulement 4 rescapés français.

Quarante-sept ans plus tard, Marie Richeux, nièce de Charlot, se lance dans une formidable et rigoureuse enquête pour dissiper la brume qui couvre de manière tenace la mémoire de cet oncle tragiquement disparu, cette mémoire qui, selon elle, « compose et recompose à l’infini des mosaïques qui ne se soucient guère de la véritable chronologie des faits ».

Très vite, des questions surgissent.

Lire uniquement le roman de Marie Richeux comme une enquête, aussi rigoureuse soit-elle, autour de la disparition tragique de l’oncle Charlot, ne priverait-il pas ce récit de la part de mystère, d’intériorité et de légendes qui le traversent et le façonnent ? Le point de vue littéraire n’offre-t-il pas une profondeur supplémentaire tout en ouvrant la voie à de multiples urgences, dont la plus flagrante est celle de la lutte contre l’oubli ou plutôt contre « la présence de l’absence », pour utiliser ici la formule de Murielle Lucie Clément, en parlant de la poétique de l’art chez Andreï Makine ?[1]

Comment coéxistent dans Officier radio le roman d’enquête et celui d’apprentissage ?

Le vrai saut dans le romanesque a lieu au moment précis où le réel impose son omniprésence comme « une force radioactive » contre laquelle l’auteure – à travers la voix de sa narratrice – oppose « les mots usés du deuil, de la mémoire, du père et de la transmission ». « En écrivant – nous dit-elle – je fais se rejoindre des histoires, je souligne les échos, les ressemblances, je trouve des choses énoncées qui ne l’ont pas été chez moi, je mets encore des mots dans les trous. »

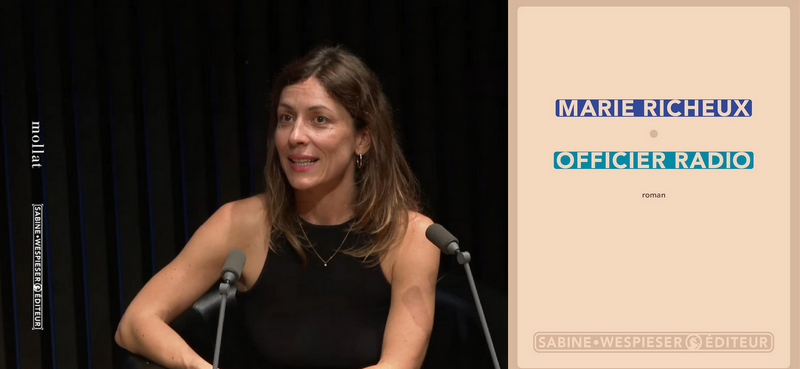

Le récit prend ainsi des allures de métaphore aquatique où chaque chapitre se présente comme le ricochet d’un galet à la surface liquide des pages, grâce à la maîtrise d’une narratrice qui a le secret de l’angle de son lancer et de sa vitesse, « attentive aux signes du réel », et surtout à son « rapport à la lumière », comme elle se confie à Sylvie Hazebroucq lors d’une interview accordée à la Librairie Mollat[2].

Cette problématique du rapport au réel et de la capacité de l’écriture de dire « toute la vérité » s’impose à Marie Richeux dès le début de son roman même si, se prévalant d’une liberté entièrement assumée, elle reconnait vouloir exonérer de toute contrainte diégétique le cours de son récit : « Le livre n’avait pas besoin de ma présence, il allait pouvoir répondre tout seul à la question posée par mon père : Comment – ne pas – oublier ? »

Reste à savoir comment composer avec les fluctuations incessantes de la mémoire, auxquelles l’auteure devra consentir et tenter de naviguer à vue, en proie à l’épais brouillard qui couvre ce souvenir familial. Que garde intimement après tant d’années Loïc, le fils resté orphelin à 14 ans ? Pourquoi escamoter la tragédie et la mort du père en se jetant à corps perdu dans la sanctuarisation du football et la présence rassurante de ses coéquipiers ? De quoi se souviennent le père de Marie, ses tantes, sa famille, que contiennent et laissent dévoiler les archives, les journaux, les tribunaux ? Quelle peine porte le cortège ininterrompu des veuves bretonnes figées dans l’attente de leurs maris marins dont elles n’acceptent pas la disparition ? Sait-on que ces femmes tricotent des pullovers avec des modèles sophistiqués pour pouvoir reconnaitre leurs maris dont les corps noyés seraient méconnaissables ? N’y a-t-il pas pour la narratrice un danger d’oubli ou de mystification, voire de « tambouille romantique » réclamant de sa part « un travail d’éclaircissement » ?

Quelle issue trouverait-elle au vrai dilemme qui traverse de manière lancinante son roman ? Que signifie pour Marie Richeux « la différence entre corps disparus et corps non identifiables » ?

Touts ces questions nous obligent à revenir aux faits et à nous rappeler que l’oncle Charles fait partie des victimes entièrement brûlées lors de l’incendie sur l’Emmanuel Delmas. La presse avait parlé de cendres ramassées dans des sacs plastiques, à la place des corps disparus. Comment panser cette blessure « de la présence de l’absence », que nous évoquions plus haut, ou de la cascade « disparition, apparition » dont la narratrice souffre depuis son enfance ? Peut-on ignorer toutes les traditions liées aux marins disparus et présents, morts et prêts à revenir en même temps ? Quelle solution trouver ?

Une des options tient du domaine du légendaire, capable de transgresser la mort, en la plaçant sur les cimes du mystérieux. Le premier exemple est celui des dibbouks, ces « âmes errantes dans la tradition juive, les morts mal morts, ou trop tôt, ou mal enterrés, des esprits plus ou moins malins qui hantent les vivants pour que leurs histoires soient enfin réglées ». Le second exemple concerne le rituel de la proëlla, qui consiste à fabriquer des petites croix de bois, d’osier ou de cire « pour figurer la dépouille manquante » et qui oblige à tout un rituel qui est en réalité « un simulacre de funérailles ».

Rien ne diminue le caractère palpitant de l’enquête superbement orchestrée par son autrice. Il y a dans ce livre une vibration, un murmure lointain qui parcourt les certitudes et les craintes d’une famille entière, mais surtout de toute une communauté de marins. Il révèle les non-dits et les troubles, les éléments trop longtemps étouffés dans le futile espoir de surmonter la tragédie du réel. Marie Richeux possède l’habileté et la perspicacité nécessaires pour dénicher le point de vue narratif parfait, celui d’une héritière cherchant à se reconstruire entourée des légendes familiales, tout en parvenant à esquisser elle-même celle de son père comme un hommage à la jeunesse et à une fragile innocence. Tout cela pour expurger de la mémoire la mort tragique de l’oncle Charlot et, en même temps, abolir sa douloureuse permanence.

« J’écrivais la petite légende de mon père », nous dit-elle à la fin de son roman. C’était un autre monde, Marie. En répétant cela, il disait aussi que c’était un monde où il avait eu la main, le flair, l’élan et la jeunesse. »

***

- https://www.academia.edu/64546953/Andre%C3%AF_Makine_pr%C3%A9sence_de_labsence_une_po%C3%A9tique_de_lart ↑

-

https://www.youtube.com/watch?v=WSvEghPGmJY&list=RDWSvEghPGmJY&start_radio=1&t=1859s ↑

Dan Burcea

Marie Richeux, Officier Radio, Éditions Sabine Wespieser, 2025, 240 pages.

© photo, Marie Richeux lors de son passage à la Librairie Mollat