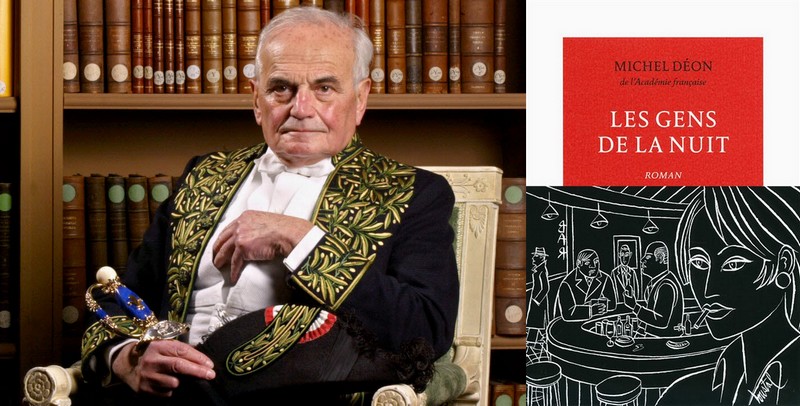

La réédition cette année par les Éditions de la Table Ronde du livre de Michel Déon, Les gens de la nuit — publié pour la première fois en 1953 et réédité déjà en 1993 — aurait pu rester circonscrite au domaine étroit de la politique éditoriale digne de toute maison qui prouve ainsi son attachement à ses grands auteurs. Mais, dans le cas présent, elle est plus que cela. Elle prend une dimension purement littéraire qui fait référence à la capacité auctoriale de revisiter et de se réapproprier l’œuvre de fiction, même si celle-ci vit et partage avec ses lecteurs de manière autonome son unique aventure.

Déjà, dans la préface de 1992, à l’occasion de la réédition en 1993 de son roman, Michel Déon avait évoqué son sentiment lié à l’expérience de cette altération de la mémoire qui doit sa subsistance à la seule puissance évocatrice de la narration. Même devenu, sous l’érosion du temps, étranger au contenu textuel, l’auteur avoue ne s’être jamais séparé des « obsessions » et des « personnages » autour desquels il avait construit son récit. Seuls, « les incidents, l’ambiance, le ton » avaient déserté sa mémoire d’écrivain. D’où la nécessité pour lui d’un travail de fouilles dans les territoires secrets de la déesse Mnémosyne, d’un effort de réactualisation avec la conviction avouée que « ces souvenirs ne sont pas enterrés, ils sont seulement dissimulés entre [les] lignes et sautent aux yeux de l’auteur dès les premières pages ».

Ainsi, en accordant à l’auteur la condition d’infatigable artisan et postulant l’exigence esthétique comme signe marquant, les propos de Michel Déon confortent par la même occasion l’idée du rapport de l’œuvre au temps et, implicitement, à sa capacité de se projeter dans la continuité. Car, si l’œuvre littéraire peut et doit accéder à une nouvelle vie sous le regard régénérateur de l’auteur, elle sera forcément encore plus capable de parler, de surprendre et d’enchanter les générations de lecteurs à venir. En cela, l’initiative des Éditions de la Table Ronde relève non seulement du caractère d’une intelligente stratégie éditoriale, mais, en même temps, de celui d’un vrai acte de culture offrant une place bien méritée aux valeurs littéraires sûres.

Rien de plus naturel, donc, que de donner la parole à ce romancier et académicien se confrontant à la succession générationnelle des lecteurs. Pour Michel Déon, « l’écrivain est quelqu’un qui, jusqu’à la fin de sa vie, apprend à écrire des livres [1] ». Il doit se soumettre à ce travail de révision et de correction. C’est la raison pour laquelle il s’interdit de se présenter devant ses lecteurs d’aujourd’hui, sans avoir pris le soin du geste gracieux qui confère à son écriture l’assurance d’une beauté restée intacte !

S’attacher à la beauté du monde au gré des pérégrinations, la transfigurer à l’aide du pouvoir de l’imagination dont il a pris conscience dès l’âge de 5 ans, à travers des titres devenus classiques, comme « Les Poneys sauvages », « Le taxi mauve », « Je vous écris d’Italie » pour ne pas citer que quelques-uns, n’est-ce pas, justement, ce qu’il faut retenir du travail littéraire de ce « prince du bonheur », comme l’appelait Pol Vandromme ?

Peut-on parler d’une exception s’agissant du roman « Les gens de la nuit » qui a comme décor un monde plein de mélancolie, dans un Paris nocturne qui « a peur du jour qui blesse son regard, des avenues désertes, de la Seine immobile entre ses rives, des monuments endormis » ?

Certainement pas ! Car, contrairement aux apparences, le grand thème de ce livre qualifié de roman initiatique n’est ni le désespoir ni la peur ni « ces débilitantes ardeurs qu’inspire la passion », mais l’incessant combat pour vaincre la haine d’un amour impossible, le sentiment « d’homme fort et sûr de soi » que doit accompagner cette fragilité de la femme aimée, la gravité avec laquelle l’on peut veiller sur elle, faisant fi de tant d’obstacles. Dépourvue de toute intention manichéenne, cette attitude protectrice n’a pas le but de sauver et encore moins de blâmer l’être aimée, mais d’éviter de ternir le charme qui, malgré toute la noirceur environnante, doit demeurer intacte.

C’est, en tout cas, la confidence faite par Jean Dumont, le personnage principal du roman, figure emblématique du noctambule errant dans le monde parisien obscur, lorsqu’il parle de ses sentiments pour Giselle, femme secrète que la dépendance à la drogue tient « dans ses griffes ». « Compatir ou m’indigner – nous dit-il – restait au-dessus de mes forces. J’aimais bien Gisèle pour ce qu’elle représentait d’insolite dans ma vie, de fuyant et parfois tendre. Était-il nécessaire d’aller au-delà, devais-je encore fouiller une existence, la sienne, pour qu’il n’en restât soudain dans mes mains qu’un peu de cendre amère ? »

Et c’est peut-être autour de cet inavouable questionnement que se construit le roman de Michel Déon, autour de ce choix frêle qui se présente devant son personnage, dans une sorte d’inavouable détermination existentielle où cohabitent indéniablement la nécessité de chercher à tout prix la vérité sur la personne aimée et l’acceptation d’une part de mystère qui l’entoure, qui la nourrit et qui lui permet d’exister comme telle.

Pas étonnant d’apprendre que la nuit le fait vivre parmi des fantômes « pour éviter la caricature de l’amour » dans une ville où l’image des rues vides décourage toute tentative de recherche d’une vérité inutile, « une vérité trop nue ». Place grande ouverte donc au mystère qui le tient en éveil et lui donne le sentiment d’un illusoire repos : « L’obscurité me guidait lentement vers une folie que je finissais par entrevoir comme un grand repos, le repos avant la mort ». Rien ou presque n’appelle Jean Dumont à la vie, à la pleine lumière du monde réel : ni sa relation tumultueuse et détestable avec son père, ni sa vie professionnelle, par ailleurs assez prometteuse, ni les projets d’avenir, ni le grand voyage autour du monde qui l’attend. Car, au-dessus de toutes ces réalités sans importance pour lui, il est captif de Giselle, cette jolie femme dont « la délicatesse presque enfantine du nez, la bouche entrouverte sur des dents jolies et un peu désordonnées » le tient prisonnier.

Avec elle, ou plutôt en suivant sa trace (cette « soif de Giselle »), Jean pénètre dans le monde parisien nocturne peuplé d’êtres fantomatiques, « blafards et farfelus débordant de confidences » ou rongés par de secrètes solitudes et liés par une complicité tout aussi secrète, comme le couple Michel Kostro – Lella Blanc, un « couple disparate comme tant d’autres [qui] gardait au fond d’eux quelque chose de secrètement pur ».

Il est donc très facile dans ce monde sans boussole de perdre ses repères. Car la nuit interdit aux passants le rythme calme de la flânerie, le seul synonyme acceptable au verbe se promener est celui d’errer. Et le seul remède à la douleur transperçant les cœurs dans l’obscurité des rues qui somnolent ou à la lumière timide des bars et des brasseries est « le verre de trop qui fait chavirer la nuit ». D’où, le sentiment d’irréversible chute qui envahit l’âme de Jean Dumont : « Par moment, la douleur était si aiguë qu’il me fallait courir à en perdre le souffle pour ne pas crier ». Pris dans ce tourbillon, il est à un pas d’être emporté par un désespoir sans fin jusqu’au moment où il décide de se détourner du monde dans lequel Gisèle avait plongé sans aucune chance de s’en sortir. Ses fugues répétées, sa dépendance à la drogue, le milieu mafieux qui se sert d’elle tout en entretenant sa dépendance quitte à la faire payer de sa propre vie, comme cela a été le cas de Maggie, tout cela finit par convaincre Jean Dumont de l’incompatibilité totale avec « cette veulerie », comme il finit par l’appeler.

Seule réalité incontestable et unique amour durable, Paris offre à notre personnage « la sensation d’être l’un des propriétaires de cette ville endormie, grise, sale et tendre que dévoile la première heure du jour ». Devenir familier à ces nuits de veille devient un privilège rare, fait surtout du bonheur des rencontres, mélange de tendresse et de curiosité.

Par un heureux retour à la lumière de l’aube, toutes ces ténèbres disparaissent, laissant derrière elles « toutes ces amitiés soudaines » et tout aussi fragiles. Cet hommage à la lumière qui clôt le récit est d’une unique beauté : « L’aube les effaçait à jamais, et, plus d’une fois, j’avais cru atterrir dans une ville nouvelle, différente de celle qui servait de décor à des fantômes aux voix enrouées ».

Se détacher de ce monde fantasque et garder malgré tout une palpitation nostalgique où seuls les souvenirs des moments heureux ont droit à la remémoration est la belle leçon de littérature que Michel Déon nous livre dans ce roman.

Dan Burcea

Michel Déon, Les gens de la nuit¸ Éditions de la Table Ronde – édition revue et corrigée (13 mai 2015), 192 p., 17 euros.

[1] Interview accordée en janvier 2013 à Frédéric Taddeï, dans l’émission Le Tête-à-tête de France culture :

http://www.franceculture.fr/emission-le-tete-a-tete-michel-deon-2013-01-20