Née en 1973 à Nîmes, Patricia Suescum vit actuellement en Auvergne, et travaille pour l’Éducation Nationale. Grande lectrice, auteure rare, exigeante, Patricia a su construire une œuvre à la fois brute et raffinée : brute car engagée dans une démarche de vérité, un refus des convenances littéraires, des propos abstraits ; raffinée car extrêmement réfléchie, sans superfluités, marquée par un souci d’exactitude. Publié par le Nancéen Jean-Claude Goiri chez Tarmac, L’équation des somnambules s’inscrit ainsi dans cette même esthétique, empreinte d’amertume.

Née en 1973 à Nîmes, Patricia Suescum vit actuellement en Auvergne, et travaille pour l’Éducation Nationale. Grande lectrice, auteure rare, exigeante, Patricia a su construire une œuvre à la fois brute et raffinée : brute car engagée dans une démarche de vérité, un refus des convenances littéraires, des propos abstraits ; raffinée car extrêmement réfléchie, sans superfluités, marquée par un souci d’exactitude. Publié par le Nancéen Jean-Claude Goiri chez Tarmac, L’équation des somnambules s’inscrit ainsi dans cette même esthétique, empreinte d’amertume.

Comment êtes-vous entrée en poésie ?

Tout simplement, par nature, comme une expansion de soi. Ensuite, une évolution lente, un langage affiné au fil du temps, avec le travail, la maturité.

On est frappé, en vous lisant, par le pessimisme du propos, et par votre vision assez négative du monde extérieur. Pensez-vous que cet univers soit vain, cruel ? Quelle philosophie vous inspire ?

Il n’y a à mon sens ni pessimisme, ni optimisme par opposition. La matière première étant la vie, je me sers d’une perception subjective et personnelle de mes expériences. Je n’invente rien, je déroule ma pensée. La poésie, comme bras armé au service de celle-ci. L’univers est. La cruauté, la bonté sont inhérentes à l’homme. C’est un équilibre instable, permanent. Nous vivons et participons pour un bref instant à « la rotation des astres », à la constitution d’un monde qu’il nous fait accepter.

En philosophie, je reste marquée par l’allégorie de la caverne de Platon. Mais au-delà d’un philosophe en particulier, je dirais avoir appris l’argumentation et la structure d’un texte autour d’un concept à développer selon une certaine logique. Ce que je pourrais appeler la mathématique de l’esprit.

Nous ne sommes pas au monde. La vraie vie est absente, déclare A. Rimbaud dans Une saison en enfer. On est également frappé, en vous lisant, par le fait que tout semble illusion, spectacle. Pensez-vous que nous soyons toujours dans l’erreur ? Comment saisir le vrai, justement ?

En étant peut-être au plus près de soi, dans sa stricte vérité, sans faux semblant. Une ligne directive, cohérente, une symbiose entre apparence et jugement interne. L’illusion, le spectacle auxquels nous sommes confrontés par conformisme ou formatage, me semble être pure perte de temps. Les pistes sont brouillées, les dés pipés, le discours toujours en dessous d’une réalité sous-jacente.

Dans Chemins qui ne mènent nulle part, Martin Heidegger attribue un grand rôle à la poésie. Pensez-vous, justement, que celle-ci permette d’accéder au vrai, par-delà le voile de l’illusion ?

De toute évidence. La poésie par son caractère intime dévoile et révèle le vrai et ne peut se contenter d’illusion. La poésie doit être sans concession, abrupte, en lien direct avec l’auteur. C’est ainsi que le lecteur se retrouve ou non, s’émeut ou se questionne. Il n’y a pas d’autre façon d’écrire mais cela reste une vision personnelle. Le « je » se détache, non pas par égocentrisme mais dans le seul but de chercher le sens de sa propre existence. Mais par ce « je » l’écho, le lien et le partage de cette réflexion est inlassablement tournée vers l’autre. Une résonnance ininterrompue.

Malgré la noirceur assumée, vous déployez force images à travers le recueil. Peut-on parler de poésie lyrique ?

J’écris libérée d’un style voulu. Mais oui il s’agit bien de s’épancher, d’exprimer ses sentiments. Au-delà de tout cela, je vais tout simplement.

Vous alternez vers et prose. Est-ce délibéré ? Vous sentez-vous plus à l’aise dans l’une ou l’autre forme ?

Les mots viennent d’eux-mêmes, la prose dans l’idée de prolonger sa pensée, de l’étirer, de la structurer. Le vers dans l’urgence, le sentiment fugace parfois violent. Rien n’est décidé à l’avance.

Vous maniez souvent l’hyperbole. On songe à Dante, notamment lorsque vous évoquez l’enfer. Quelles sont vos lectures ? Quels créateurs vous inspirent ?

L’hyperbole pour ressentir, accéder à l’émotion première. Ne pas lisser, arrondir les angles selon la norme. Écrire à vif, cela ne peut se faire sans se laisser envahir du premier remous, de la première vague. Mes lectures se tournent essentiellement vers la poésie. Aussi, dénuée d’un bavardage alourdi par la disparition du sens, du but de sa recherche, j’aime à découvrir l’essentiel dans les premières minutes. Pour citer quelques auteurs, je parlerais de Rodanski, Pizarnik, Gilbert-Lecomte, Paul Valet, Didier Manyach. Mais la liste serait ici bien trop longue…

Quant aux créateurs, je citerais avant tout les expressionnistes allemands, le symbolisme, l’art nouveau, mais là encore, le sujet est vaste.

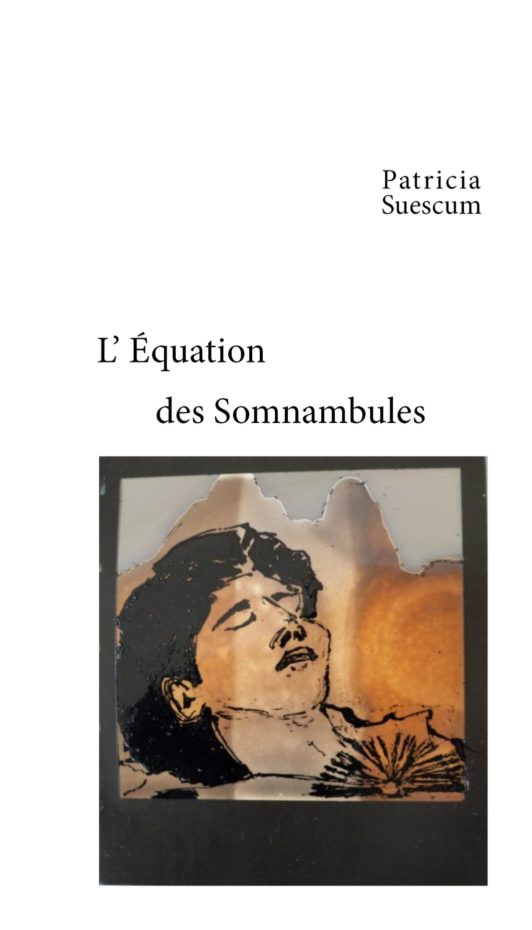

Nous parlions des images plus haut. Vous avez choisi Egon Schiele pour illustrer la couverture de vos précédents recueils (L’étreinte du vide et Mauvaise herbe, éditions Rafael de Surtis). Ici, vous avez choisi une peinture de Gérard Nivelle représentant un visage de femme. Êtes-vous inspirée par les arts plastiques ? Et, si oui, dans quelle mesure ?

Les arts plastiques tiennent une place prépondérante. Je reste suspendue à mes cours d’histoire de l’art. Il y a je suppose une corrélation, une sensibilité commune entre l’art et l’écriture.

Egon Schiele, la nudité de l’âme dans son plus simple appareil, vibre en moi. Je suis ouverte, curieuse à la collaboration artistique. D’autres projets verront le jour, je l’espère.

Vous parlez de votre bouche d’amour (p. 60). Pensez-vous, précisément, que l’amour puisse sauver du désespoir ?

Sauver du désespoir, je ne sais pas, mais l’en détourner pour un temps, assurément. L’amour, « drogue » puissante, naturelle, déleste l’esprit de ses préoccupations récurrentes, dans l’instabilité de l’existence. Pour un moment, un fort sentiment tel que l’amour se charge de filtrer l’ennui, le tracas, l’horreur et la désolation.

Vous évoquez également la douleur d’écrire (p. 28). La poésie peut-être constituer justement un baume, un pansement moral face à ce monde creux, déprimant ?

La douleur d’écrire, car il s’agit bien de ne jamais s’épargner, mais d’accepter l’ambivalence de son humanité, de l’exploiter sans détour.

La création au sens général donne un sens à la vie, on apprivoise la solitude, on transcende la mal. C’est une force, un atout dont je ne pourrais me passer. D’ailleurs ai-je le choix ?

Propos recueillis par Étienne Ruhaud, juin 2022.

BIBLIOGRAPHIE

- Noir d’encre, Petits tirages, 2012.

- L’étreinte du vide suivi de Je suis la nuit, Rafael de Surtis, 2017.

- Mauvaise herbe, Rafael de Surtis, 2018.

- À l’heure où les fauves dorment, Citadel Road, 2019.

- L’équation des somnambules, Tarmac, 2022.