Mon roman est ce voyage à travers le chaos d’une mémoire vers toutes les grandes émotions

Minuit dans la ville des songes de René Frégni est, contrairement à ce que pourrait laisser entendre à première vue son titre, un roman solaire où le regard est attiré par la lumière promise d’une évasion vers une seconde vie, une occasion de se dire à soi-même qu’une victoire de la littérature est encore possible, même quand l’écrivain pense qu’il n’y a plus rien à dire après tant de romans écrits et offerts à ses lecteurs. Minuit, ce temps-frontière ouvert vers « une promesse de l’aube », contredit cet interdit que la fiction se hâte d’effacer d’un revers de main léger, détaché, voire désinvolte. René Frégni nous ouvre les portes de ses souvenirs, nous invite au coin du feu dans sa maison au bord de la forêt. Le décor ainsi planté, notre discussion peut démarrer.

Minuit dans la ville des songes de René Frégni est, contrairement à ce que pourrait laisser entendre à première vue son titre, un roman solaire où le regard est attiré par la lumière promise d’une évasion vers une seconde vie, une occasion de se dire à soi-même qu’une victoire de la littérature est encore possible, même quand l’écrivain pense qu’il n’y a plus rien à dire après tant de romans écrits et offerts à ses lecteurs. Minuit, ce temps-frontière ouvert vers « une promesse de l’aube », contredit cet interdit que la fiction se hâte d’effacer d’un revers de main léger, détaché, voire désinvolte. René Frégni nous ouvre les portes de ses souvenirs, nous invite au coin du feu dans sa maison au bord de la forêt. Le décor ainsi planté, notre discussion peut démarrer.

– Vous venez de publier aux Éditions Gallimard votre 23e roman, si je ne me trompe pas, Minuit dans la ville des songes. On ne dira jamais assez combien la voix de l’écrivain est importante, essentielle, nécessaire, vitale. Mais si l’écrivain n’a pas d’âge, il a des doutes, d’incessantes interrogations. De quel besoin, de quels doutes, de quel songe est né votre dernier roman ?

Oui, Dan, merci pour cette magnifique question pour commencer notre interview. Ce roman est un voyage à travers les abysses de la mémoire, et j’ai voulu parler de mes deux vies, car je pense que j’ai eu deux vies. Bien entendu, plus on s’éloigne, plus c’est chaotique, flou. Je parle de mes deux vies, tout d’abord parce que les enfants se moquaient de moi à l’école, en m’appelant « quatre œil ». En plus j’avais un léger strabisme. J’ai été tellement blessé de ces moqueries que j’ai pris l’école en horreur. Le mardi et le vendredi, alors qu’il y avait lecture à haute voix, comme je ne voyais pas les caractères, le maître me jetait dans le couloir. À l’époque, les maîtres étaient assez durs avec nous, ils nous giflaient et nous tiraient souvent les oreilles. Moi qui ne savais pas lire, contrairement aux autres élèves, on me mettait dans le couloir. J’ai voulu donc raconter cette première vie, dans le couloir, l’enfant du couloir, toujours seul, loin de la classe, loin des livres. La classe est devenue pour moi une salle de torture. Voilà comment j’ai vécu l’école et pourquoi j’ai rejeté les livres, la lecture que j’avais en horreur. Et puis, ma deuxième vie, dont nous parlerons aussi abondamment, a commencé dans une prison où j’ai découvert la littérature, l’évasion. Depuis, il n’y a plus un seul jour dans ma vie sans un livre. Mon roman est donc ce voyage, à travers le chaos, d’une mémoire vers toutes les grandes émotions. La première émotion de ma vie a été ce rejet des enfants, alors que la seconde grande émotion de ma vie, c’est ce voyage immobile, un livre à la main qui m’a fait faire dix fois le tour du monde et trouver tous les jours la lumière dans ma chambre.

– La narration à la première personne, les nombreux détails personnels qui construisent le tissu narratif de votre livre poussent le lecteur à lire votre roman comme une autobiographie. Restons prudents, par expérience, nous savons à quel point la frontière entre le réel et le fictionnel est poreuse, fragile. Que répondez-vous à cette idée d’œuvre autobiographique attribuée à votre dernier roman ? Et à vos autres livres, d’ailleurs ?

L’écrivain, en tout cas, le romancier – contrairement au philosophe, à l’essayiste –, ne cherche pas à trouver une vérité, il ne cherche pas la vérité. Il ne cherche même pas la réalité, mais il veut écrire un conte, un roman, une histoire, et, dans cette histoire, comme je le disais tout à l’heure, se retrouvent les rebonds entre toutes les grandes émotions d’une vie. C’est d’ailleurs tout ce qui compte. Être ému quand on écrit pour que le lecteur le soit aussi et qu’il fasse le voyage suivant nos pas. On est un peu comme des agents de voyage, on propose un voyage, mais cet agent ne propose pas la vérité, mais la beauté d’un voyage. Je ne cherche donc pas du tout la vérité, ce n’est ni un roman autobiographique parce que j’ai oublié la plupart des souvenirs de ma vie ni une biographie imaginaire, inventée, c’est un peu un tissage entre les deux. C’est tout simplement la vie que je pense avoir vécue. Cela veut dire qu’il me reste des débris de souvenirs, de petits morceaux, des lambeaux d’émotions avec lesquels j’ai composé un voyage. Je pense en même temps que ce livre est le plus près de ma vie, de ce que j’ai vécu, un chaos organisé de ma vie à l’aide de la pointe de mon stylo.

– Dès le plus jeune âge, vous étiez un enfant rebelle, « acoquiné avec tous les garnements, vauriens, petits voyous de Marseille ». Il y aurait beaucoup à dire sur votre enfance, si on vous lit avec attention. Je vous laisse nous la décrire, telle que vous la racontez dans votre roman. Revenons sur cette image d’un « enfant du couloir ».

Comme je vous le disais, jusqu’à l’âge de 6 ans, les enfants n’ont pas vu que j’avais des lunettes très épaisses et, au CP, ils l’ont vu. Ils avaient pris un peu d’assurance durant les mois d’été et quand ils ont vu mes yeux un peu de travers, mes lunettes épaisses, et comme je n’ai pas eu la chance que dans la classe il y ait un petit gros ou grand maigre, un tordu ou un chauve, ils auraient peut-être pu voir la différence chez les autres pour lui tomber dessus. C’est sur moi qu’ils sont tombés dessus et donc ils m’ont poussé vers le couloir. Je dis que j’ai grandi dans le couloir parce que ce sont eux qui m’y ont poussé. Je crois que tous les mots de mon enfance, ma marginalité, mon désir de solitude, viennent de la solitude de ce couloir où j’entendais le maître parler à travers la cloison, j’en profitais pour piquer dans les sacs des enfants le goûter qu’ils avaient apporté, je me vengeais en mangeant leur chocolat et en ne leur laissant que le pain. C’était ma manière de me venger, tout en devenant encore plus solitaire et plus rebelle. Lorsqu’il vous arrive une chose pareille à l’âge de 6 ans, vous restez rebelle toute votre vie.

Cette école que j’ai prise en horreur c’est quelque chose qui a duré des mois et des mois, des années. Elle m’a poussé vers la ville, vers les collines, vers les grandes espaces où j’étais seul mais où il y avait une grande lumière. Dehors, je voyais tout. C’est pour cela que plus tard j’ai été attiré par les romans dont l’action se déroulait dans les grands espaces, sous la lumière du soleil, là où je me sentais chez-moi, où personne ne m’interrogeait, personne ne m’embêtait, j’étais seul, j’étais heureux. L’enfant du couloir est donc cet enfant rejeté par toute la classe et qui se met à songer, à rêver. Je suis entré tout seul dans ce royaume des songes, en oubliant comment en classe on apprenait la réalité de l’histoire, de la géographie, du calcul, de la grammaire. Tout cela, je l’ai balayé d’un revers de main et je suis entré dans mes songes, je rêvassais, en entendant tout d’un coup les pas du directeur qui montait dans l’escalier. C’était un homme gros qui avait des pas qui résonnaient, et je me cachais dans le plus grand des manteaux suspendus aux patères que j’avais repérées et d’où le directeur ne pouvait pas me voir. Je grandissais à la fois en rêvant, en m’inventant des histoires, ce que d’ailleurs j’ai fait durant toute ma vie. Le manteau suspendu dans lequel je m’enroulais m’aidait à éviter tout danger. J’ai toujours été un rêveur, mais un rêveur qui scrute le danger qui pouvait arriver de n’importe où. Je suis devenu un peu parano. Un rêveur parano, voilà ce que j’étais devenu.

– Suivrons des moments plus difficiles d’enfermement et de cavale qui vous mèneront vers d’autres couloirs, cette fois-ci construits en béton. Qu’ont-ils représenté pour vous toutes ces années ?

Les débuts de ma vie peuvent ressembler un peu à un roman de Kafka, une ambiance de couloir et ensuite d’une cellule de prison. On peut, bien entendu, penser au labyrinthe. J’avais quitté l’école à 15 ans après une bagarre avec le directeur du lycée et je suis parti sur les routes parce que je n’avais pas du tout envie d’entreprendre la vie que mon père avait menée. Il était peintre en bâtiment, il rentrait le soir harassé, couvert de poussière, il mangeait sans dire un mot, il se couchait. Cette vie me paraissait peu enviable, une vie de fatigue et de poussière. Et donc, je suis parti voyager et je suis arrivé avec deux mois de retard au service militaire qui à l’époque était obligatoire pour tous les jeunes de 19 ans en France. Nous devions arriver à une date précise et il fallait faire 16 mois dans une caserne. Je suis arrivé avec beaucoup de désinvolture, avec deux mois de retard, les cheveux longs, comme c’était la mode à l’époque, nous étions tous un peu hippy, pacifistes, antiracistes, on partait sur les routes, et donc, comme je suis arrivé comme je viens de vous dire décontracté, les cheveux longs, on m’a jeté dans un cachot et très vite je suis passé en procès et j’ai été condamné à 6 mois de prison.

Après avoir passé deux jours qui m’ont paru infinis, interminables où nous avions une heure de promenade dans une petite cour et vingt-trois heures en cellule, l’aumônier de la prison m’a apporté Colline, le premier roman écrit par Jean Giono, en me disant, « c’est un provençal, comme vous ». Je lui ai dit que je ne voyais rien sans lunettes, surtout dans cette pénombre, que j’avais besoin d’une paire de lunettes. Il est revenu deux heures après avec plusieurs paires de lunettes, l’une d’elles était à peu près adaptée à ma vue, elles grossissaient tout, et j’ai vu que les caractères d’imprimerie étaient visibles. J’ai donc lu Colline avec beaucoup de difficulté parce que c’était le premier livre que je lisais tout seul dans ma vie. Je savais lire, parce que, quand on est malvoyant, on lit les gros titres sur les journaux, les caractères sur les affiches de cinéma, on lit la publicité, mais on ne lit pas les petits caractères. En tout cas, je savais lire. J’ai lu ce livre, j’ai mis deux jours pour le lire, et j’ai demandé d’autres livres, et ce nouveau voyage que je n’imaginais pas une semaine plus tôt, a commencé dans cette cellule. Donc, je suis passé du couloir de l’école à la cellule de cette prison militaire et je suis devenu du songeur, un grand lecteur, un voyageur, je lisais un mot et je voyais la chose. Si je lisais le mot automne, je voyais l’automne, si je lisais la course des nuages sous le mistral, je voyais le mistral, si je lisais le mot caillou, je voyais un caillou, je voyais une rivière, je voyais une femme, si j’avais envie de la déshabiller, je déshabillais cette femme, puis je montais sur un voilier, tout ce que je lisais, je le voyais. Je me suis rendu compte que dans un livre il y avait la liberté, le livre fait tomber les frontières, les races, les préjugés, un livre est un voyage infini, vous pouvez faire trois fois le tour de la Terre dans une journée, alors que vous êtes dans une cellule de sept mètres carrés. Et, durant toute ma vie, j’ai évité de prendre des bateaux qui vont trop loin ou des avions, parce que j’ouvrais un livre le matin chez-moi et je partais en voyage.

Cela fait cinquante ans que je voyage gratuitement autour de ma chambre, sur la route, toujours un livre dans ma poche, parce que le meilleur ami que j’ai rencontré sur terre c’est le livre. Il ne vous trahit jamais, il est toujours là, à portée de la main quand vous avez besoin. Là, je suis en train de vous parler, je suis dans ma chambre et je vois tous les livres qui sont autour de moi, ce sont des centaines d’amis. Je peux prendre l’un de mes meilleurs amis, Dostoïevski, ou un autre Camus, ou encore un autre Stéphane Zweig. Tous les amis sont autour de moi et ces gens-là ne partent jamais. Dès que j’ai besoin d’eux, je les regarde et hop, ils sautent dans ma main. C’est donc un voyage fabuleux.

– À vous lire attentivement, malgré tout ce gris ambiant, votre roman abonde de scintillements venant des phares qui s’allument avec plus ou moins d’intensité pour vous montrer le chemin : le regard, les bras et la voix de votre mère, les rencontres presque providentielles avec des gens qui ont compté pour vous (en prison ou ailleurs, en Corse, par exemple), jusqu’à faire de vous du vagabond déserteur, « un vagabond de mots dans un voyage de songes ». Comment décrire ce long chemin qui a fait des livres et des cahiers des «machines à évasion », alors que jusque là ils étaient des « machines de torture » ?

Vous venez de le dire à l’instant, l’école et les livres étaient des salles et des machines de torture, puisque je ne pouvais pas lire quand on me le demandait de le faire. Lorsque je me suis retrouvé seul dans cette cellule, plutôt que de regarder le mur qui était à un mètre de mes yeux et où il n’y avait que des graffitis, des coups d’ongles, des mots de révolte, des mots orduriers. Je comprenais ces jeunes qui avaient vécu là avant moi des mois et des années et qui étaient révoltés contre le mur en écrivant des insanités ou des textes pornographiques, je les comprenais, mais pour sortir, pour m’arracher à ce mur, il m’a fallu le livre. J’ai ainsi compris que la vraie liberté était dans les mots. J’ai demandé à l’aumônier un petit dictionnaire un carnet et un stylo et je me suis mis à recopier tous les mots que je ne comprenais pas. Quand je lisais un roman tout simple comme ceux de Giono, je comprenais, mais lorsque je tombais sur un livre philosophique, la moitié des mots m’était inconnus. Je ne les avais jamais entendus dans les rues de Marseille, parce qu’on peut très bien vivre à Marseille quand on a 14, 15, 16 ans avec 200 mots. Mais quand vous lisez des mots comme schisme, dialectique, alacrité, abysse, c’étaient des mots que je n’avais jamais lus. Je cherchais leur signification dans le Petit Larousse, je notais un peu comme un étranger qui serait venu dans notre pays, qui n’aurait pas eu connaissance de notre langue et qui aurait eu besoin d’un dictionnaire. J’ai finalement appris ce que c’était la langue française avec tous ses mystères, tous ses détours, avec ses finesses, donc j’ai appris à parler cette langue très, très riche comme si j’arrivais de Roumanie ou d’Algérie. Il me fallait apprendre des milliers de mots. Moi, je ne rêvais que de ça, et je me suis rendu compte de la beauté de cette langue, de la beauté d’une simple virgule, de tous les adjectifs qu’on pouvait choisir, donc j’ai poursuivi ce voyage dans mon petit carnet où je notais tous les mots, en recopiant ce que disait le dictionnaire, la définition exacte : nom, masc., fém. adj., origine grecque, définition.

Petit à petit non seulement j’ai ajouté des mots aux mots dans mon vocabulaire, dans ma mémoire mais j’ai commencé à les employer moi-même, j’écrivais de courts textes souvent poétiques, des petits poèmes, en imaginant que j’envoyais des lettres à une jeune femme qui n’était pas là, que j’inventais. J’étais seul dans ma cellule et j’imaginais une jeune femme très jolie, je lui imaginais des yeux, un regard, une poitrine, une silhouette. J’étais un peu tombé amoureux et j’utilisais tous ces mots fabuleux que j’avais trouvés dans le dictionnaire. Je m’adressais à elle et finalement je me suis rendu compte que c’est en écrivant les mots les plus simples que je m’approchais le plus de cette jeune fille, des mots comme printemps, jardin, cerisier. Je me suis rendu compte que les mots savants me serviraient peut-être un jour, des mots compliqués, mais que pour m’adresser à une jeune fille, il me fallait les mots les plus simples de la langue française. J’ai compris ça, mais j’ai continué quand même à noter les mots savants dans mon petit carnet et je m’en suis servi pendant plusieurs années parce que j’ai cru longtemps qu’il y avait une vérité à découvrir quelque part sur cette terre, j’étais peut-être là par hasard, mais il y avait peut-être une vérité cachée dans les livres, dans les forêts, dans les villes, capable de dire quel était le sens de la vie. Pendant dix ans j’ai cherché dans tous les livres une vérité : pourquoi suis-je tombé sur cette planète, est-ce j’avais un certain devoir, qu’est-ce que je devais y faire, est-ce qu’il y avait une morale, le bien, le mal ? J’ai cherché la vérité, et finalement, j’ai trouvé tellement de vérités que je me suis rendu compte qu’il n’y en avait aucune.

Pendant dix ans, d’abord je suis devenu marxiste et j’ai cru que la vie se résumait à la lutte des classes entre les prolétaires et les bourgeois, comme jadis entre l’aristocratie et la bourgeoisie et encore plus loin entre les esclaves et leurs maîtres, j’ai cru que le grand moteur de la société et du monde était l’antagonisme entre deux forces. Je suis ensuite entré dans un hôpital psychiatrique où j’ai travaillé en faisant le ménage pendant un an, et j’ai découvert la psychanalyse. J’écoutais parler des médecins, des psychiatres qui m’ont donné des livres à lire, et j’ai lu tout Freud, Young, tous les freudiens, à l’exception de Lacan que je n’ai pas réussi à comprendre. J’ai donc pensé qu’il y avait là une nouvelle vérité, celle de l’inconscient, de nos pulsions, de nos désirs, face à la morale. Le combat entre le désir et la morale. Je me suis dit que les deux forces antagoniques ne sont plus tellement le prolétariat et la bourgeoisie, mais la lutte entre nos désirs et la morale. Je suis donc devenu freudien, après avoir été marxiste et trotskyste. Je me suis ensuite dit, en lisant Nietzsche, que c’était lui qui avait raison, c’est l’homme qui danse, qui marche, qui essaie de monter sur la montagne pour être heureux et qui ne se soucie pas de la morale et qui se dit qu’il veut vivre son bonheur pour rendre heureux les autres. Je suis donc devenu un peu nietzschéen, en me rendant finalement compte que toutes ces vérités étaient magnifiques, mais que, malgré cela, il n’y avait aucune d’absolument parfaite.

Je me suis lancé sur les chemins de la littérature, en ne lisant presque plus que des romanciers, et j’ai découvert Marquez, Henri Miller, Jim Harrison, Dostoïevski, Jean Genet, Camus, Modiano et tant d’autres. Ce sont des auteurs que je pourrais citer par centaines car je les ai lus et relus, et je pensais que ce chemin que je parcourais le matin en ouvrant un roman était le vrai chemin. Je ne cherchais rien d’autre qu’un moment de plaisir, de détente, de lumière, je cherchais la beauté. J’allais uniquement vers la beauté, comme on se contente de lire le matin un poème de Rimbaud, de Mallarmé, d’Apollinaire. La beauté d’une phrase me contentait sans chercher de sens à la vie et je me suis rendu compte que le sens de la vie c’était de marcher le matin dans les collines et de marcher dans la beauté. Tous ces chemins que j’ai parcourus en lisant ou tous ces chemins au long des rivières ou dans la montagne c’était le même chemin vers le plaisir de vivre, vers les hauteurs, vers les bruits de la nature, vers les grands espaces. Dès que je suis dehors ou dès que j’ouvre un livre, je me sens libre. J’ai trouvé ma liberté non pas dans les livres de philosophie ou de politique mais dans la poésie, dans la littérature.

– Lire, rêver, oser dire non à l’ordre établi, être un éternel révolté, ce sont des choses qui vous ont permis de devenir l’écrivain que vous êtes. Doit-on comprendre que l’écrivain n’est finalement qu’un être capable de sublimer ses révoltes et ses moments de grâce ? Comment le décrire, le nommer ?

Si quelqu’un entrait dans ma chambre au moment où j’écris, il verrait un homme tordu, penché sur sa feuille avec sans doute une scoliose structurée depuis 40 ans, un homme pensif, malheureux. Le type se dirait mais qu’est-ce que c’est que cet homme mélancolique penché sur un morceau de papier tout seul pendant des heures et des heures ? Finalement, c’est dans cette attitude d’apparente solitude que je suis le plus en contact avec l’univers. C’est quand j’écris, encore plus que quand je lis, je suis tellement obligé de préciser ce que j’ai envie de dire, mes visions devant un mur blanc, complétement blanc où il n’y a rien et où je projette tout ce que j’ai envie de raconter. Si un homme traverse une forêt, débouche sur un pont, franchit un pont au-dessus d’un torrent, il faut que je voie tous les arbres de la forêt, chaque pierre du pont, l’attitude de cet homme qui va franchir le torrent, que je voie qui l’attend de l’autre côté, s’il y a un moulin. Si je ne vois pas exactement chaque pierre de ce pont, je ne peux pas le raconter, et je regarde ce mur avec précision, parce que comme je suis un ancien mal voyant il faut que sur ce mur je puisse voir mieux que si j’allais projeter une loupe sur le paysage. Et quand je vois tout, je commence à raconter mon histoire, je commence à écrire. Cela veut dire que je suis en contact avec chaque détail, chaque particule de l’Univers. Je ne suis jamais si fortement en contact avec ce qui m’entoure, même quand je marche sur les chemins, pourtant on est très réveillé quand on marche, tous nos sens sont en éveil, nos muscles, nos nerfs, mais quand j’écris je suis encore plus éveillé, j’ai l’impression d’être dans le monde plus précisément, c’est-à-dire que si je marche, je sens toute l’humidité du chemin, je sais dans quelle saison je marche, là il y a une odeur de pain, une odeur de pluie mouillée, de champignons, je sais que je vais croiser un figuier, et je raconte mon histoire avec toutes les odeurs, mieux que si j’étais sur le chemin. Donc, je prends en écrivant toutes les formes de l’Univers, je deviens l’Univers, alors que celui qui rentre dans ma chambre va voir un type complètement replié sur lui-même, un peu schizophrène, un peu mélancolique, un peu malade. Il va se demander quand est-ce qu’il va pouvoir sortir respirer. Eh bien, c’est en écrivant que je respire le plus, que je vois le plus loin, que j’imagine plus violemment, que je fais l’amour aussi.

En écrivant, l’imaginaire refait la pulsion, le désir. C’est pour ça que moi, dans ma chambre, on dirait un estropié du cerveau, alors que c’est là que je suis le plus en contact avec la vie, avec l’érotisme, avec la lumière, avec la mer, les odeurs. Écrire ce n’est pas se replier sur soi, c’est être en contact avec le monde entier. Cela est une chose magique, car, quelqu’un qui n’a pas écrit, qui n’a pas ouvert sur son bureau un cahier et un stylo et qui ne s’est pas concentré pendant une heure ou deux pour trouver le fil du voyage, ne pourra pas savoir ce que c’est que ce sentiment d’écriture, d’être, de devenir un caillou, une grive, un chat, de devenir n’importe quelle parcelle de l’humanité ou de la nature.

– Ces moments exceptionnels de rare tendresse sont couronnés par la présence de votre mère, figure lumineuse, d’une patience sans limites, d’une sagesse réparatrice, d’une complicité fidèle. Même si ce n’est pas la première fois dans vos romans, il faut dire que vous dressez ici un portrait maternel d’une rare beauté. À tel point que vous donnez envie de rester en sa compagnie pour mieux comprendre et savoir qui vous êtes. Parlez-nous encore de votre mère, de ses lectures, de ses lettres, de son bienveillante présence, surtout lorsqu’elle voit dans la vitrine d’une librairie votre premier livre. « Je l’imaginais, toute menue dans son chemisier blanc, tenant dans ses deux poings, devant elle, son petit sac noir ».

Oui, là c’est la plus émouvante des questions parce que je suis avant tout le fils de cette femme qui est morte dans la pauvreté mais qui m’a laissé la plus belle des richesses qui sont la sensibilité et la confiance. Et avant d’en venir à cette anecdote magnifique de la librairie, en quelques mots je voudrais évoquer cette femme, les quelques grands souvenirs que j’ai d’elle. Le premier, je le racontais je crois à la Librairie Gallimard lors du Fil de MémoireS de Jeanne Orient©️, c’est quand je suis rentré chez-moi en pleurant à l’âge de 6 ou 7 ans, parce que les enfants me traitaient de quatre œil en se moquant de moi, ma mère a tout de suite compris quel drame je vivais, elle m’a dit : « Mais René, tu as les plus beaux yeux du monde, tu as des yeux de velours, les plus beaux yeux du monde ». Et j’ai cru ma mère, et j’ai cessé de croire les enfants qui se moquaient de moi. C’est ça une maman ou un papa extraordinaires qui, contre toute la méchanceté du monde, te donnent confiance en toi. Le mot confiance est extraordinaire et il ne peut venir que d’un papa, d’une maman, parce que quand on est tout petit, si on ne fait pas confiance à ses parents, en qui pourra-t-on faire confiance ?

Cette femme m’a permis de ressortir confiant dans la rue, en me disant que j’avais des yeux de velours, les plus beaux yeux du monde. Et puis, comme elle voyait que je ne lisais rien, alors que mes copains commençaient à lire un peu, elle m’a mis sur ses genoux le soir, quand j’avais 7-8 ans et m’a lu ces deux merveilleux romans, Les Misérables où elle me lisait toute cette misère autour de Fantine, Cosette, Jean Valjean, le drame de ces gens, de ces pauvres. Je pleurais en écoutant. J’ai trouvé ces textes très, très beaux, ils entraient par mon oreille parce que mes yeux ne voyaient pas et j’écoutais la voix de ma mère, j’étais appuyé contre sa poitrine, j’entendais chaque mot raisonner dans sa voix. La littérature este entrée avec une immense douceur à travers mon oreille. Quand elle me parlait de Monte Christo, et comme nous voyions de la fenêtre de la cuisine le Château d’If, cette prison qui surgit de la mer dans la rade de Marseille, je pensais que tout était vrai, puisque je voyais la prison. Tout ce qui se passait dans les souterrains de cette prison ne pouvait être que vrai, puisque je la voyais. Là-aussi, j’étais révolté de voir qu’on avait jeté dans des souterrains Edmond Dantès qui était absolument innocent, par jalousie, et donc j’étais avec lui, j’espérais qu’il allait s’évader et j’espérais qu’il allait se venger, qui tuerai tous ceux qui l’avaient jeté dans ce puit. Donc voilà comment la littérature est arrivée sans que je m’en rende compte avec cette immense douceur de la voix de ma mère. Elle m’a marqué cette voix durant toute ma vie. Même quand je lis aujourd’hui plus de cinquante ans plus tard j’entends parfois la voix de ma mère. C’est moi qui lis, elle n’est plus là, mais je sens sa présence douce au-dessus de mon épaule, comme si elle me parlait, comme si elle lisait à haute voix. Donc, voilà un petit peu ce dont je me souviens précisément, cette maman qui était toujours là pour me rassurer, pour me donner confiance, elle me prenait par la main, elle m’amener voir un film de Charlot. Ce sont les films, je crois, qui m’ont le plus apporté, les films de Charlie Chaplin parce que c’est le plus grand, pour parler des émotions. Là aussi je riais à gorge déployée, je pleurais à gros sanglots, parce que c’est ça finalement la vraie humanité, la littérature, le cinéma, rire et pleurer, connaître toutes les joies et tous les chagrins d’une vie. Une maman qui m’amenait au cinéma et qui m’achetait ensuite un chou à la crème sur la Cannebière ou quand nous rentrions chez-nous et on allumait le gros poêle à charbon, ce sont des souvenirs merveilleux parce que j’ai l’impression de tenir toujours la main de cette femme merveilleuse. Cette main, je ne l’ai jamais lâchée, comme je n’ai jamais lâché la main de l’enfant que j’ai été.

Quand j’étais enfant, dans les rues il y avait toujours le visage souriant de ma mère, dans cette ville. C’est pour ça que Marseille c’est la ville de ma mère. On a tous une maman et la plus grande ville de nos vies, c’est la ville où on s’est promené avec cette maman. Donc c’est une maman que j’aurais dû adorer plus que tout sans lui faire de chagrin et malheureusement, tout en l’aimant plus que tout, je lui ai causé mille chagrins. D’abord, je m’étais fait renvoyer de tous les lycées, après j’ai déserté l’armée. Sept jours plus tard les gendarmes sont allés fouiller sa maison à Marseille. Et tous les mercredis, les gendarmes revenaient fouiller sa maison sous les lits, dans les placards, en pensant que je risquais de m’y cacher et pendant un an ils ont fouillé toute la maison et ça rendait ma mère très triste. Alors, elle leur a préparé le café, elle leur a dit que ça faisait un an qu’ils fouillaient tous ses placards, que si j’étais là, ils m’auraient trouvé cent fois. Elle a rajouté, « Asseyez-vous, buvez le café, discutons ». Les gendarmes qui étaient quand même gentils se sont assis, ils ont discuté avec ma mère et ils n’ont plus fouillé la maison. Mais malgré tout, quand je suis revenu quatre ans après, j’ai trouvé qu’il y avait beaucoup de cheveux blancs sur la tête de ma mère. Et ces cheveux blancs c’est un peu moi qui les lui avais fait venir, pendant ces quatre années de soucis, d’angoisse, parce qu’on m’avait quand même condamné à trois ans de prison ferme par défaut, en mon absence. Elle imaginait son fils un peu comme Monte Christo enfermé dans une cellule pendant trois ans.

De fil en aiguille, comme ça, je suis devenu écrivain, mais ma mère n’avait jamais rien lu de moi. Je pensais que mon premier roman allait la choquer. Comme elle n’avait lu que Zola et Victor Hugo, elle ne pensait pas qu’aujourd’hui on puisse employer quelques mots d’argot, des mots parfois pornographiques, enfin, l’écriture avait changé, et moi j’écrivais avec des mots de ma génération. Quand j’ai publié mon premier livre, Les chemins noirs, je ne le lui ai pas donné à lire, de peur de la choquer. Elle habitait Manosque, une petite ville à côté d’Aix en Provence, et, en remontant la petite rue où il y a avait la seule librairie de la ville, ma mère voit mon livre dans la vitrine : Les chemins noirs, René Frégni. Et quand elle a vu mon nom dans cette vitrine, elle qui pensait que j’avais tout raté, son rêve était que je devienne instituteur, mais je n’y étais pas arrivé puisque j’avais raté mon BEPC, et je ne suis jamais allé jusqu’au bac. Donc, je ne pouvais pas devenir instituteur, mais c’était son rêve. Durant toute sa vie, elle me disait : « Mais René, tu aimes les autres, tu parles avec beaucoup de pédagogie, t’aurais fait un très bon instituteur ». Je savais que je ne serais jamais instituteur, et quand elle a vu mon livre, elle s’est réfugiée dans le porche en face de la librairie, et elle m’a téléphoné le lendemain, elle m’a dit : « René, je suis passée dans la Rue Grande, j’ai vu ton livre dans la vitrine et j’ai attendu toute la journée dans le porche d’en face, c’était le plus beau jour de ma vie. Enfin, tu as réussi quelque chose et quelque chose de plus grand parce que, pour moi, tu étais comme Victor Hugo, dans la vitrine d’une librairie ». J’ai été profondément ému par ce qu’elle m’a dit « c’était le plus beau jour de ma vie ». Ensuite, elle m’a dit « mais personne n’est rentré dans la librairie pour acheter ton livre ; le soir, il y était encore ». Elle pensait qu’il n’y avait qu’un exemplaire de mon livre. Comme elle n’était jamais entrée dans une librairie, elle allait dans un bibliobus prendre quelques livres dans la rue, mais jamais elle n’aurait osé franchir la porte d’une librairie parce qu’elle était très timide et n’aurait jamais osé demander un livre. Voir son fils en vitrine avec mon nom René Frégni, c’était le plus beau jour de sa vie, c’est peut-être pour ça que j’ai écrit ce livre et les autres qui ont suivi pour lui faire enfin un cadeau à la hauteur de sa douceur, de sa gentillesse, me rattraper un peu de tous les chagrins que je lui causais.

– « On écrit toujours pour quelqu’un », dites-vous vers la fin de votre roman. Il ne s’agit pas du fameux « lecteur idéal » inventé par la théorie littéraire, au contraire, votre affirmation renvoie à la motivation intime qui mène vers tout geste d’écriture. Pensez-vous qu’écrire est avant tout un acte d’amour accompagné bien entendu du courage de se mettre à nu ? De quelle humanité profonde surgit l’acte d’écrire, selon vous ?

Vous l’avez dit dans la question, c’est un acte d’amour, un peu comme dit Camus dans cette phrase magnifique : « Il y a seulement de la malchance à n’être pas aimé ; il y a du malheur à ne point aimer.». Et je pense qu’on écrit à la fois pour aimer et pour être aimé. C’est le seul acte peut-être qui est complet : on se rapproche tellement des autres qu’on leur rapporte un petit cadeau, un roman, une aventure, un poème et finalement c’est ce petit bonheur du jour rapporté le matin, ils vont ouvrir un livre, ils vont partir en voyage. Je pense que cet acte crée autour de nous beaucoup d’amour. Quand je voyageais, étant jeune, j’étais seul au bord de routes, souvent on ne me prenait pas, j’attendais pendant des heures, les journées au bord de la route, je dormais dans un talus, dans une grange, j’arrivais dans une ville. Quand je suis arrivé en Grèce, je ne savais même pas demander mon chemin, en Turquie c’était pareil. J’étais tout seul, et personne ne me tendait la mais parce que je ne parlais pas leur langue, je ne savais même pas dire bonjour. Je dormais donc dehors, et comme je n’avais pas d’argent, j’ai fait des métiers très difficiles. Il m’est même arrivé de vendre un peu de shit à Istanbul pour survivre. Tu t’aperçois que tu es très seul, parce qu’il n’y a pas ce lien de la langue qui te permet de te rapprocher des autres. Et là, où que j’arrive depuis trente-quatre ans, depuis mon premier roman, on m’a invité, on m’a téléphoné, on m’a dit est-ce que vous pouvez venir, est-ce que vous accepteriez de venir, avec une gentillesse énorme. Tous les deux, cher Dan, on s’est connu chez Jeanne Orient, à la Librairie Gallimard, il y a quelques jours, on ne se connaissait pas, on a passé deux jours ensemble extraordinaires, on est devenu des amis, disons-le avec beaucoup de sympathie, on a mangé ensemble et finalement on ne se connaissait pas quelque minutes avant et là on serait capables tous les deux de parler de la vie, même au-delà de la littérature, pendant des jours est des jours, de se revoir, c’est ça aussi le rôle de la littérature, de rapprocher les gens. Elle crée une forme d’amitié, de tendresse, autour de nous.

Partout où on m’invite, je suis bien reçu, on m’a réservé une chambre, on va au restaurant, on m’accueille avec une immense gentillesse. C’est le pouvoir des mots, le pouvoir des livres. Tu tends un livre à quelqu’un, il le prend et ensuite il te rappelle, il t’invite, alors qu’avant j’étais sans doute plus charmant, plus beau quand j’avais vingt ans, mais très peu de gens m’invitaient et maintenant à mes soixante-dix ans, je m’aperçois qu’on m’invite aux États-Unis, en Italie, en Suède, on m’invite à manger, on m’invite partout, alors que je ne connais personne, et j’arrive, je suis comme chez-moi. Comme dit l’autre, je suis partout chez-moi comme les rois et les voleurs. Oui, je me sens comme un roi, comme un voleur, partout chez-moi, alors, qu’avant, je franchissais une frontière souvent par la rivière quand je suis passé de Grèce en Turquie, comme j’étais recherché, je n’ai pas pu passer par la douane. J’ai longé une rivière, j’ai piqué une barque, j’ai traversé la rivière qui était très large en barque, j’ai laissé la barque au bord de l’eau et je suis reparti à pied à travers la campagne et j’ai fait quelques kilomètres avant de refaire du stop sur la route et je suis arrivé à Istanbul. Donc, c’était ma manière de franchir les frontières non pas par la douane, mais en faisant de longs détours dans la campagne. Tout ça, ce sont bien-sûr des souvenirs de vagabond et aujourd’hui quand j’arrive dans un port, un dans un aéroport ou dans une ville inconnue, quelqu’un m’attend et me dit on va commencer par aller manger au restaurant, ce soir vous allez voir, vous allez parler devant des gens très gentils qui vous attendent, c’est extraordinaire ce lien. C’est un peu ce que je dis aux détenus en prison, je leur dis vous êtes derrière un double mur de 7 mètres de hauteur et vous allez y rester pendant des années. Ce double mur vous coupe des forêts, de la mer, des êtres humains qui sont dehors et qui continuent à vivre, à aller danser, à s’embrasser, à sourire, à boire un café. Je leur dis d’écrire à ces gens-là, de venir dans l’atelier d’écriture, d’apprendre à écrire, à parler. Je vous apporterai quelques adresses et ensuite établissez une correspondance par-dessus le double mur des Baumettes, et vous verrez qu’avec cette correspondance, vous serez en contact avec l’extérieur et que, peut-être, une jolie femme vous attendra dans cinq ans, dix ans, à la porte de la prison. Eh bien, c’est ce lien social que sont le livre, l’écriture ou simplement la lettre d’amour.

Les mots rapprochent les rives d’une mer, les peuples. C’est ce qu’il faudrait je pense aujourd’hui, plus de mots entre la Russie et l’Ukraine, plus de mots entre les Israéliens et les Palestiniens, voilà. Je pense qu’on est vraiment dans la culture de la barbarie, alors que ce sont les mots qui rapprochent les peuples et non pas les bombes. Donc, je pense que plutôt que de mettre l’ONU partout, les Casques bleues, il faut mettre des bibliothèques partout, faire parler les gens, les rapprocher. Il est incompréhensible que tant de gens se déchirent alors que nous sommes tous les mêmes êtres humains, quel que soit la couleur de notre peau. Il faudrait plus de mots. Dans mes ateliers d’écriture il n’y a jamais eu de violence, il n’y a jamais eu une seule gifle, une seule insulte, on est content de se retrouver, on parle de tout, de l’érotisme, de football, de nos voyages. Depuis trente ans que je fais ce métier, jamais personne ne m’a insulté, alors que parfois, dans la rue, on se fait insulter. Eh bien, en prison je n’ai jamais été insulté, parce que je leur apporte ce que nous avons de plus beau, le langage, les mots.

– Enfin, évoquons la méridionalité qui vous habite. Bien-sûr elle est synonyme de lumière – comment pourrait-elle en être autrement ? – mais aussi de voyage, d’appel du large. La lecture, ce voyage immobile, vous a offert ce large tant désiré. Mais il y a autre chose, ce cadeau de posséder l’univers à travers les mots. « Quand j’écris, je deviens les forêts, les cieux, les aubes, les villes où j’ai vécu […] ». Êtes-vous un homme heureux, cher René Frégni, après tant d’aventures et de livres ?

Sans doute que le bonheur est une suite de petites joies vite oubliées, mais enfin je crois que je n’ai jamais été un homme heureux. Je suis aujourd’hui un homme tranquille, un homme apaisé, je marche dans les collines, j’adore tous les soleils, les soleils d’automne, de printemps, j’évite les soleils d’été qui sont trop brulants chez nous, mais je marche beaucoup dans les collines et je suis un homme apaisé, parce que j’ai élevé deux filles qui sont heureuses et donc je suis content de les voir rayonnantes, heureuses. Je suis apaisé parce que j’ai fait un peu plus de vingt livres et que de plus en plus on reçoit des courriers de lecteurs.

Écrire, c’est donner du plaisir à des gens qui sont seuls en prison, à l’hôpital et même chez eux. Écrire c’est donner du plaisir et créer un lien social, un lien d’amitié. Donc je suis apaisé, j’ai fait durant toute ma vie ce que j’avais envie de faire, je ne me suis soucié de rien, j’ai beaucoup transgressé, mais je pense que c’est en transgressant aussi qu’on devient soi-même. Je n’ai pas écouté ce qu’on me disait de faire à l’école, je n’ai pas écouté les généraux, les colonels qui me donnaient des ordres à l’armée, je n’ai jamais écouté personne, je n’ai écouté que mon bon plaisir finalement, j’ai choisi mes chemins et ça c’était un peu dans les leçons que ma mère me donnait. Elle me disait de ne faire de mal à personne, mais de suivre mon propre chemin. Voilà. Fais un pas de côté, suis ton chemin, ne te laisse pas dicter ton chemin par des autres personnes. Donc j’ai fait tout seul mon chemin sans nuire à ceux que je côtoyais. Quand je sentais qu’il y avait une difficulté, je la contournais, un peu comme une rivière. Je tire beaucoup mes enseignements de l’observation des rivières. Quand il y a un obstacle, un rocher, une colline, la rivière contourne l’obstacle et elle continue sa vie au soleil. Eh bien, moi, j’ai continué ma vie au soleil, en écartant, en contournant tous les obstacles. Je pense que je n’ai nui à personne, je n’ai pas fait de mal, j’ai continué à vivre sur mes chemins, mes chemins d’écriture parce que tous les matins, j’ouvre mon cahier. Il y a ces petites lignes bleues qui sont des petits chemins bleus et je continue à dessiner ma vie, à construire mes souvenirs comme je construis mon avenir. Donc je suis un homme serein, même si je suis un peu inquiet de devoir disparaître un jour, parce que c’est une chance inouïe d’être tombé sur cette planète. Je ne sais pas si dans les milliers, les milliers de galaxies, on trouvera un jour une planète tout aussi belle, avec ses couleurs d’automne, tous ces rouges, ces ors, cette brume du matin qui suit les rivières, ces clochers que l’on voit percés sur les nuages au loin, c’est extraordinaire ce que nous vivons sur cette terre.

Aucun écrivain, même Jean Giono, ne pourrait inventer un monde plus beau que cette réalité. On s’inspire de cette réalité par ce qu’elle est plus belle qu’un tableau de Renoir, qu’un Rembrandt, plus belle même que l’imagination. Ce monde où nous sommes tombés par hasard. Donc, j’aurais un peu de peine de devoir quitter tout ça et de savoir que le reste de mes jours, des milliers et des milliers d’années qui me restent à être sur cette terre dans une forme ou dans une autre, je vais être peut-être dans un caveau ou dans une urne, ça me fait peur, bien entendu. Moi qui aime tellement la lumière et qui ai tellement fuit les caveaux : les caveaux de l’école, de la prison. Donc, j’ai cette inquiétude qui me réveille de temps en temps pendant la nuit. Dès le matin, je pousse mes volets, je vois cette lumière et suis tellement content d’être encore vivant que ça me rend heureux. Voilà. Je dirais pour terminer, je suis très pessimiste sur le plan intellectuel, quand je vois les dégâts que la cruauté des hommes fait subir à la fois à cette humanité, à tous nos semblables, aux animaux, à toutes les forêts, tout ce que nous avons fait subir à la planète, eh bien, je me dis que je ne sais pas si cette humanité doit poursuivre longtemps cette destruction, mais en tout cas, quand j’oublie ce que nous avons fait de mal et que je regarde autour de moi, ici en Provence, dans les collines, je suis un homme tellement sensuel que je suis heureux. Donc je suis optimiste par ma sensualité et très pessimiste par ma rationalité. Je suis un peu déchiré entre les deux. Je pense qu’il y aura un sursaut, que nous allons sauver ces espèces que nous massacrons depuis des dizaines et des dizaines d’années, que nous allons sauver les dernières rivières. Il y a une phrase que j’aime beaucoup, c’est un chef indien, peut-être un chef sioux qui dit « Lorsque l’homme aura coupé le dernier arbre, pollué la dernière goutte d’eau, tué le dernier animal, et pêché le dernier poisson, alors il se rendra compte que l’argent n’est pas comestible. » Voilà. Que l’argent ne se mange pas. Il faut comprendre aujourd’hui qu’en banque il n’y a pas grand-chose, la liberté, la lumière, le bonheur se trouvent autour de nous.

Alors, votre question est-ce que je suis heureux, où est le bonheur, je suis partagé, entre cette planète que l’on détruit chaque jour et entre le désir de pouvoir vivre encore huit cent ans, en marchant, en écrivant, en regardant vivre mes filles. En parlant de ces bonheurs de chaque jour, mon livre commence par cette scène où je viens d’allumer le feu devant un poêle, je caresse la tête de mon chat, j’ouvre un livre le soir. Eh bien, cela me suffit. C’est ça les petits bonheurs d’une vie, je crois que je continue à ne faire de mal à personne, à tisser mes petites histoires, et cela me suffit.

– Continuons à contempler la beauté du monde.

Oui, d’ailleurs c’est ça l’écriture aussi. Les écrivains que j’aime sont ceux qui cherchent la beauté. Je parlais de Jean Giono et de Jim Harrison, ce sont des écrivains qui se tournent vers la beauté. On cherche la beauté en écrivant et je pense qu’écarter la laideur du monde c’est déjà faire œuvre d’humanité. Écarter tous ce que l’on voit à la télé tous les soirs aux infos, les guerres, les maladies, la méchanceté, les tremblements de terre, bref, on voit tous les soirs des cataclysmes qui s’abattent sur nous et souvent que nous créons nous-mêmes. Donc, je pense que quelqu’un qui lit, qui ouvre son cahier, qui parle est quelqu’un qui fait moins de mal à la nature, aux autres, et je pense que les gens que je fréquente aujourd’hui, des gens comme vous, des gens qui lisent, qui réfléchissent sont des gens qui sont peut-être moins méchants que les autres. Parce qu’ils ont compris des choses que les gens n’ont pas encore compris. C’est à dire que nous avons compris que prendre de la viande toutes les semaines c’est une catastrophe, acheter des voitures goulues en diesel c’est une catastrophe, jeter les cigarettes et les sacs plastiques partout c’était une catastrophe. Je pense que les gens qui lisent ont pris conscience que si nous voulons avoir encore un peu d’avenir, il faut prendre soin de la maison qui est la nôtre et qui s’appelle la Terre. Je crois que c’est Jim Harrison qui a dit que seule la Terre est éternelle, ce qui est très juste. Nous passerons, la plupart des animaux aussi, mais cette Terre est éternelle. Donc, essayons de la préserver.

Propos recueillis par Dan Burcea

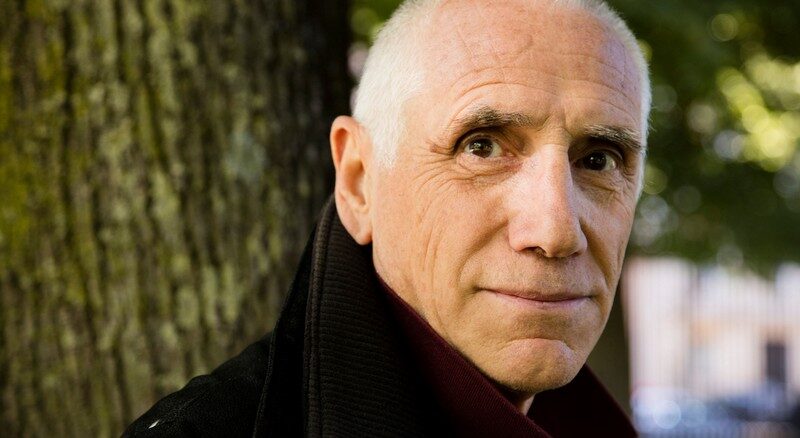

Photo de l’auteur © Francesca Mantovani – éditions Gallimard

René Frégni, Minuit dans la ville des songes, Éditions Gallimard, 2022, 256 pages.