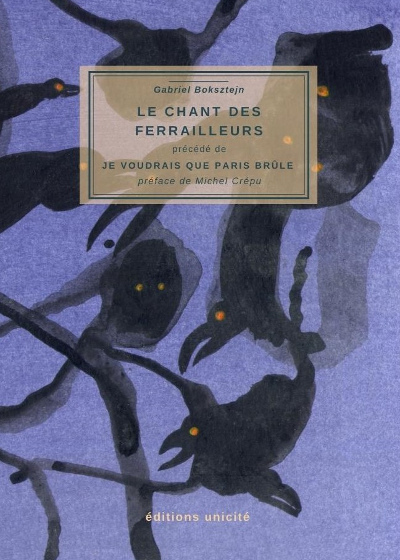

Oui, nous étions prévenus par Michel Crépu qui dans sa Préface nous parle de « la densité de fureur » que contient le recueil Le chant des ferrailleurs de Gabriel Boksztejn, publié aux Editions Unicité. Le temps d’une respiration, il fallait donc suspendre sa durée pour s’adonner au subtil exercice du silence qui prépare toute lecture poétique durant laquelle le regard se réfugie sous la paupière « des yeux qui savent se fermer, c’est-à-dire lire, écrire ».

Oui, nous étions prévenus par Michel Crépu qui dans sa Préface nous parle de « la densité de fureur » que contient le recueil Le chant des ferrailleurs de Gabriel Boksztejn, publié aux Editions Unicité. Le temps d’une respiration, il fallait donc suspendre sa durée pour s’adonner au subtil exercice du silence qui prépare toute lecture poétique durant laquelle le regard se réfugie sous la paupière « des yeux qui savent se fermer, c’est-à-dire lire, écrire ».

Suffirait-il, cet instant immobile, à faire entrer la secrète vibration des mots par laquelle le poète nous confie ses secrets et nous laisse admirer la danse unique et fragile des images qui prennent leur envol sous sa plume ? Gabriel Boksztejn n’est pas de ceux qui se contente de la contemplation du monde, mais plutôt de son autopsie, fixant ses frontières dans le périmètre d’une décharge, symbole de l’ultime résurgence d’une société, la nôtre, devenue elle-même objet à jeter, à dépiécer, avant de rejoindre la finitude cadavérique d’un déplorable amas de souvenirs.

Les trois hommes qui y travaillent sont eux-mêmes des blessés de la vie, comme si, pour atteindre les entrailles de ce malheur des hommes (clin d’œil romanesque), il fallait payer en pièces de souffrances la redevance d’une infortune nécessaire.

« En d’autres temps, en d’autres lieux/ces trois hommes /eussent été manœuvres/ou bien marins/accompagnant de chants leur labeur » – nous dit le poète, comme pour nous ramener avec nostalgie à une normalité heureuse où le quotidien ne connaissait pas encore cet ultime visage de la condition ouvrière, celle de dépeceurs d’objets sans objet.

Plus significatif encore, cette décomposition matérielle, contamine les âmes et ce qu’elles ont de plus palpable, les mots qui disent le monde, l’endurance joyeuse du labeur, « la direction du vent », « le mouvement plat et infini de l’eau », « la seule respiration/des vies qu’elle abrite » pour tomber dans la routine comptable de la fluctuation des prix des métaux. L’utile est devenu utilitarisme, laissant place ouverte au lucre besogneux des gens des nouveaux temps modernes.

À regarder attentivement, il y a chez Gabriel Boksztejn cette fascination pour la lumière pénétrante, grise comme une lame d’acier qui transperce la tragédie humaine qui se déroule à l’intérieur de sa poésie. Ses vers laissent entendre la ponctuation lente d’une fatigue devenue « épuisement moral/né de l’immobilité du temps moderne/de ces épaves rectangulaires ou cylindriques/découpées/selon l’équilibre des marchés ».

Certains trouveraient ce discours militant, un peu zolien. Il n’en est rien, s’agissant ici d’une intentionnalité poétique censée sonder la déperdition de l’âme qui n’est autre que l’image de « la dévitalisation souterraine/de la réalité », du stade (ultime ?) d’une industrialisation consumériste de la vie qui devrait se conjuguer selon le poète en une multitude de vies et de destins tragiquement sacrifiées sur l’autel d’une société de profit.

Cette mécanisation du monde en est la conséquence, si ce n’est la preuve la plus tragiquement évidente.

Trois destins, nous l’avons dit, se cachent derrière les figures de ces ferrailleurs, trois vies dont il faut suivre les traces de leurs descentes qui touchent frissonnant leur intime, souvent à peine dites, tant les mots hésitent à trouver leurs places.

Gabriel Boksztejn excelle dans une discrétion qui frôle plus ces non-dits que l’explicite assassin du langage poétique qu’il cultive.

Et l’être humain, et nous, en tout ça ?

Que ferions-nous, nous rappelle le poète, sans le frôlement de l’aile d’un ange, sans les caresses de la pluie et le chant du rossignol ?

Sans le mystère, en somme.

Sans la poésie, sans doute.

Sans les poètes, certainement.

Dan Burcea

Gabriel Boksztejn, Le Chant des ferrailleurs, Editions Unicité, 2023, 82 pages.