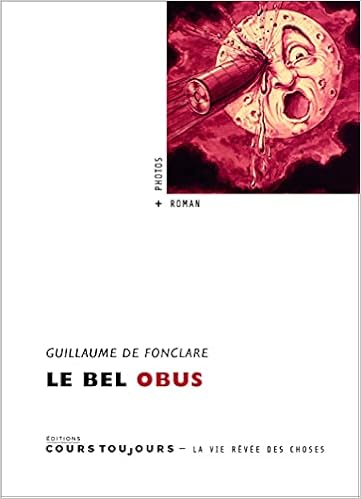

« Le bel obus » est le dernier roman que Guillaume de Fonclare publie cette année aux Éditions Cours Toujours dans une collection au titre séduisant « La vie rêvée des choses ». Ce petit poussin d’à peine 76 pages, accompagné à la fin d’une dizaine d’illustrations, intrigue par son titre né sous le signe de l’oxymore. Chose encore plus significative, il reprend plusieurs thèmes chers à son auteur, comme ceux des récits sur la Grande Guerre (« Dans ma peau » ou « Joë ») ou des textes à connotation plus personnelle (« Dans tes pas »). Il s’impose par sa construction très subtile mettant en miroir les réalités historiques, humaines et symboliques, représentées ici par la guerre, par les destins brisés des hommes qui la font, et par un obus, objet fétiche par lequel s’opère cette destruction. On remarque l’utilisation de la personnification marquée dès le début par la majuscule, et aussi l’allégorie de la violence et du Mal incarnés par le même objet auquel on donne droit à la parole dans des apartés propres au genre dramatique.

« Le bel obus » est le dernier roman que Guillaume de Fonclare publie cette année aux Éditions Cours Toujours dans une collection au titre séduisant « La vie rêvée des choses ». Ce petit poussin d’à peine 76 pages, accompagné à la fin d’une dizaine d’illustrations, intrigue par son titre né sous le signe de l’oxymore. Chose encore plus significative, il reprend plusieurs thèmes chers à son auteur, comme ceux des récits sur la Grande Guerre (« Dans ma peau » ou « Joë ») ou des textes à connotation plus personnelle (« Dans tes pas »). Il s’impose par sa construction très subtile mettant en miroir les réalités historiques, humaines et symboliques, représentées ici par la guerre, par les destins brisés des hommes qui la font, et par un obus, objet fétiche par lequel s’opère cette destruction. On remarque l’utilisation de la personnification marquée dès le début par la majuscule, et aussi l’allégorie de la violence et du Mal incarnés par le même objet auquel on donne droit à la parole dans des apartés propres au genre dramatique.

Nous avons voulu en savoir plus sur la genèse de ce court roman et sur la place qu’il occupe dans l’œuvre de Guillaume de Fonclare.

« Le bel obus » sort un mois après « Ce nom qu’à Dieu ils donnent » récit qui avait fait l’actualité de votre rentrée littéraire de janvier 2019. Que pouvez-vous nous dire de votre roman court, paru en février de la même année ? Est-ce un projet récent, plus ancien, ayant un lien quelconque avec celui paru en janvier ?

Ce projet est né de la rencontre avec Dominique Brisson, l’éditrice des éditions Cours Toujours, qui m’a proposé d’écrire un texte sur un objet emblématique des Hauts-de-France, dans le cadre de cette collection La vie rêvée des choses. C’était en janvier 2018, au salon du livre de Péronne. L’idée m’a plu, et j’ai tout de suite pensé à écrire un texte autour de l’obus, dont les avatars de toutes formes et de tous calibres sont encore légions dans les anciens champs de bataille de la Première guerre mondiale, aujourd’hui rendus à la culture intensive. À chaque labour, on trouve rangés en tas au bord des champs, après qu’ils sont collectés par les charrues. C’est assez impressionnant.

Dès le départ, le lecteur est intrigué par son titre à caractère oxymorique. Que veut-il dire, comment l’avez-vous choisi ?

Le titre est tiré d’un poème de Guillaume Apollinaire, Si je mourais là-bas, « Un bel obus semblable aux mimosas en fleur » dit le poète, et déjà, ce vers portait en germe le caractère oxymorique que vous décrivez. J’ai aimé cette opposition entre l’obus et les mimosas en fleurs, et cela m’a rappelé un objet que possède l’Historial de la Grande Guerre à Péronne, un obus mal éclaté qui forme une corolle de métal, semblable à une fleur meurtrière. J’ai tout de suite aimé l’analogie, et le titre de mon livre s’est imposé de lui-même.

Quoi de plus inattendu que de donner la parole (avant même de la donner aux hommes) à un obus qui tel le chat noir Béhémoth, le fameux personnage de Boulgakov, donne le ton de l’action par d’évidentes couleurs mortifères. Comment l’avez-vous choisi pour être le personnage central de votre roman ?

L’idée de donner la parole à l’obus est à l’origine du livre. Lorsque nous avons discuté de ce projet avec Dominique Brisson, j’ai immédiatement eu la vision de cet obus discourant sur la guerre en tenant des propos mortifères. Mais l’objectif était également d’écrire un conte moderne, une fable sur la violence infligée aux corps, sur la destruction, et sur l’espoir et la reconstruction.

Vous reprenez des thèmes qui vous sont chers. Parlons d’abord de celui de la Grande Guerre, non pas dans son aspect mémoriel (sur lequel nous reviendrons) mais dans la description de l’action et de la réalité du front. Que pouvez-vous nous dire à ce sujet ?

Je suis frappé depuis toujours par l’aspect si particulier que revêt la Première Guerre mondiale dans l’Histoire des conflits modernes. J’ai voulu une fois encore dans ce livre décrire la sauvagerie et la violence inouïe qui ont été le cœur des combats de 1914 à 1918. En tant qu’écrivain, historien et ancien directeur d’un musée de la Première Guerre mondiale, je me sens la responsabilité d’essayer de montrer cet inimaginable, en puisant dans ce que j’en sais, les témoignages et récits des survivants, le travail des historiens; il faut que les jeunes générations saisissent ce qu’était ce conflit pour comprendre la violence intrinsèque des hommes, et garder en mémoire que ces descriptions ne sont que le ressassement littéraire un peu stérile d’un petit écrivain, mais une mise en garde. Nous ne sommes pas à l’abri, même en Europe, de grands embrasements guerriers. Soixante-dix ans de paix nous paraissent être la meilleure des assurances, mais en ce qui me concerne, je ne le crois pas, et témoigner est ma manière d’avertir du danger. La guerre est malheureusement inhérente à notre humanité, et nous devons savoir que nous portons en nous cette part si sombre.

Vient ensuite le moment de faire parler les hommes. Parmi eux, une figure exemplaire, celle d’Émile Joseph Adam. Qui est-il et comment fait-il irruption dans l’histoire troublante que raconte votre roman ?

En fait, Emile Joseph Adam est mon arrière-grand-père maternel. J’ai voulu lui rendre hommage en en faisant l’un des héros de ce livre ; même si je ne l’ai pas connu, il reste très cher à mon cœur, et j’ai une grande admiration pour lui et son parcours. Né en Lorraine occupée par les Allemands en 1872, il fait son service militaire en Allemagne, mais décide de rejoindre la France en 1914 pour combattre aux côtés de sa patrie de cœur. Dans mon livre, j’imagine ce voyage entre deux pays en guerre, et son engagement dans l’infanterie territoriale pour défendre le drapeau tricolore. Je trouve cette décision de tout abandonner à quarante-deux ans – son travail d’ébéniste, sa maison, ses racines – tout à fait exemplaire. Je ne suis pas plus patriote qu’un autre, néanmoins, cet amour d’un pays pour lequel on n’a qu’un attachement de cœur et dont on ne sait pas grand-chose me trouble et m’émeut.

Selon Émile, être un héros c’est d’abord apprendre à survire et, pour cela, s’habituer même à donner la mort. Est-ce que l’héroïsme (ou la guerre ?) peut exonérer l’homme du poids de sa propre conscience ?

Je crois que dans les situations extrêmes, tout notre système de valeur vacille et que la morale que l’on défend en temps de paix se délite et s’abime dans la violence et la mort. On tue et on est tué ; à cet instant, volonté de vengeance, haine de l’autre, défense de la Patrie s’amalgame pour mettre à bas tout ce à quoi l’on croyait. Dans la furie des combats, la conscience ne doit pas peser bien lourd ; une fois la paix revenue, c’est une autre question. On connaît les témoignages des survivants aux nuits hantées de cauchemars, on imagine le poids des images qui viennent vous tarauder dans le brouhaha de l’esprit. La guerre a cela de terrible qu’elle abolie la morale du temps de paix pour en substituer une autre – « la loi de la guerre », comme on l’appelle – qui n’est porteuse que de mort et de destruction, en bornant tout de même ce déchaînement de violences de règles du jeu que les belligérants s’efforcent – parfois – de respecter. Cela est très paradoxal, et c’est ce paradoxe que j’ai voulu montrer.

Dans cette horreur omniprésente, « une forme de vie éternelle », comme vous la nommez, se développe dans la complicité, jusqu’au fétichisme entre Émile et l’obus. De quoi s’agit-il ?

La présence de talisman et de fétiche auprès des combattants est une constante de la guerre. J’ai juste poussé l’idée à son paroxysme, en donnant à cet obus une dimension à la fois démoniaque et protectrice. J’imagine aisément que les combattants eux-mêmes se pensaient protégés par les objets qu’ils pouvaient fabriquer ou qu’ils récoltaient sur le champ de bataille ; les exemples sont nombreux. Moi-même, j’ai souvenir d’un éclat d’obus que mon grand-père maternel – le Robert de mon livre – conservait sur une commode comme un bibelot ; il s’agissait d’un éclat qui s’était fiché dans un arbre durant les combats de mai 1940, au niveau de là où se trouvait la tête de mon grand-père quelques instants auparavant, et qu’il venait de se baisser pour refaire ses lacets. Il a vécu cet incident comme un signe du ciel, et ce morceau de métal est devenu pour lui une confirmation incarnée qu’il était protégé par une force supérieure, alors qu’il était athée et libre penseur. Je le répète, mais la guerre fait voler en éclats, c’est le cas de le dire, toutes les certitudes, toutes les convictions, fussent-elles les plus intimes.

La partie mémorielle commence à partir de la deuxième, voire la troisième génération à une distance de presque un siècle des événements. Il y a d’abord Marguerite, la veuve d’Émile, ensuite Robert, le fils cadet de la famille et ensuite ses descendants. Où commence cette pente où le souvenir commence à décliner et se transforme en mémoire de musée ?

Je crois qu’elle prend forme dès la fin des combats, dans le récit de ceux qui les ont vécus d’abord, puis dans les témoignages écrits qui sont publiés durant la guerre elle-même. La prise de distance par la littérature qu’ils induisent transforment nécessairement les souvenirs en autre chose, une forme peut-être plus abstraite, ou tout du moins, biaisée par la volonté de créer, d’écrire. On arrange ses souvenirs en mots, en phrases, en paragraphes, et on s’éloigne de la réalité du moment. Tout le travail mémoriel d’un musée est à mon sens de revenir justement à la source, de susciter une émotion qui nous dise le plus justement possible la réalité des faits. Je n’aime rien de moins que la grandiloquence et la mise en scène en termes de muséographie ; simplicité, sincérité et exploitation des sources de manière scientifique me paraissent être les meilleurs garants d’une scénographie réussie.

Parler de Robert vous donne l’occasion d’évoquer la figure du père absent. Inutile de chercher plus loin, car je sais que c’est pour vous aussi une blessure toujours ouverte. Vous utilisez des expressions comme celle de « figure tutélaire » ou, en donnant la parole à votre personnage devenu « vestale du temple paternel [qui] se sent guidé par la lumière de ce dieu personnel et intime ». Pourquoi cette absence continue du père ? Combien pèse-t-elle aujourd’hui encore pour vous ?

C’est vrai, j’ai parfois le sentiment que la mort de mon père constitue encore une blessure, même si plus de quarante ans ont passé. Je demeure un enfant blessé, en quelque sorte, dans bien des aspects de ma vie. Cette blessure est de celles dont on ne guérit pas, même si la douleur s’est considérablement atténuée. Je regarde grandir mes enfants sans n’avoir aucune référence paternelle pour les aider à se construire, et j’ai l’impression tenace qu’il me faut inventer à chaque instant mon rôle de père à partir de rien. Cette absence me pèse, bien sûr, même si elle fait désormais partie de moi comme un élément constitutif. Je ne suis pas que cette absence, mais elle est indéniablement une part importante de qui je suis.

Comme ancien directeur de l’Historial de Péronne, vous avez une relation tout-à-fait particulière avec les objets qui y sont exposés. Peu de gens savent ou s’intéressent à leur histoire. Et pourtant, ces objets racontent beaucoup de choses… N’est-ce pas finalement cela la vraie ambition de votre livre ?

Oui, sans aucun doute. Je voue un culte aux objets, et je considère qu’ils sont les témoins les plus représentatifs du passé, avant même la littérature ou le témoignage. Un objet, pour peu qu’il soit contextualisé par un appareil critique élaboré de manière scientifique, peut dire beaucoup ; sa forme, la façon dont il a été conçu, fabriqué, utilisé nous apprennent tout ce que l’homme est capable de faire, pour le meilleur ou pour le pire. En ce sens, il y existe une véritable anthropologie de l’objet qui lui confère tout son intérêt. C’est un peu le message final de ce livre, qui ne se veut pas moralisateur, mais dont j’espère que le lecteur tirera sa propre morale.

Interview réalisée par Dan Burcea

Guillaume de Fonclare, « Le bel obus », Editions Cours toujours, Collection La vie rêvée des choses, 2019, 76 p.