Les faits :

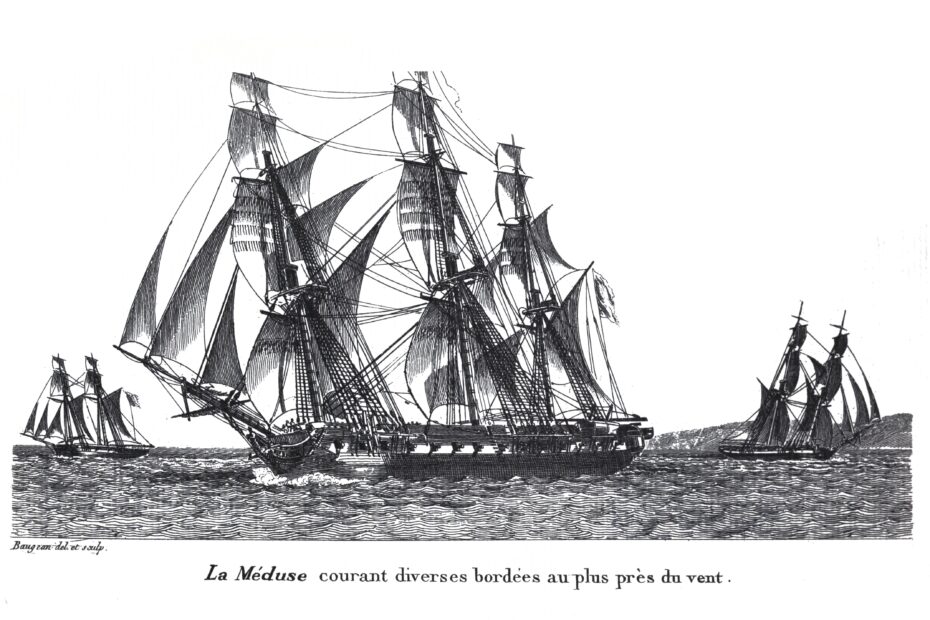

La tragédie maritime de la frégate française de la Méduse, survenue au large de l’actuelle Mauritanie le 12 juillet 1816, alors qu’elle voguait depuis plusieurs semaines aux côtés de trois autres voiliers pour rallier la colonie du Sénégal est restée dans la mémoire collective par son ampleur et surtout par les remous politiques qui ont secoué le régime de Louis XVIII. Les erreurs de navigation de son capitaine Hugues Duroy de Chaumareys qui ont conduit à tant de victimes couteront à celui-ci un procès et une condamnation de trois ans de prison. De ses près de 400 passagers embarqués à bord de la frégate, 150 furent obligés de monter à bord d’un radeau de fortune de vingt mètres sur six, une embarcation improvisée, construite à partir de planches récupérées qui devait être remorquée par les chaloupes. La puissance des vagues et le poids de l’embarcation – certains soupçonnent une décision délibérée – finirent par casser les amarres, laissant le radeau en proie à la mer démontée. Les provisions finies dès la première nuit, les tensions qui s’en suivirent tournèrent vite au cauchemar : des gens blessés ou pris de panique se jetèrent à la mer, d’autres endurèrent des souffrances atroces. Affamés et assoiffés, ils tentèrent de se nourrir de poissons volants, de ronger les cordages du radeau, leurs chapeaux ou leurs ceintures, se livrant ensuite à des actes de cannibalisme auprès des cadavres présents sur le radeau. Lorsque 13 jours plus tard, le 17 juillet, ils sont secourus, ils n’en restent plus qu’une quinzaine, dans un état tellement grave que cinq d’entre eux sont morts avant l’arrivée à Saint Louis, la destination initiale de l’expédition.

Le 14 septembre 1826, les journaux publièrent le témoignage de l’un des survivants, le chirurgien Jean Baptiste Henri Savigny. Son récit secoua les consciences : « Ceux qui survivaient étaient dans l’état le plus déplorable ; l’eau de la mer avait enlevé l’épiderme de nos extrémités inférieures; nous étions couverts de contusions ou de blessures qui, irritées par l’eau de la mer, nous arrachaient à chaque instant des cris effroyables. »

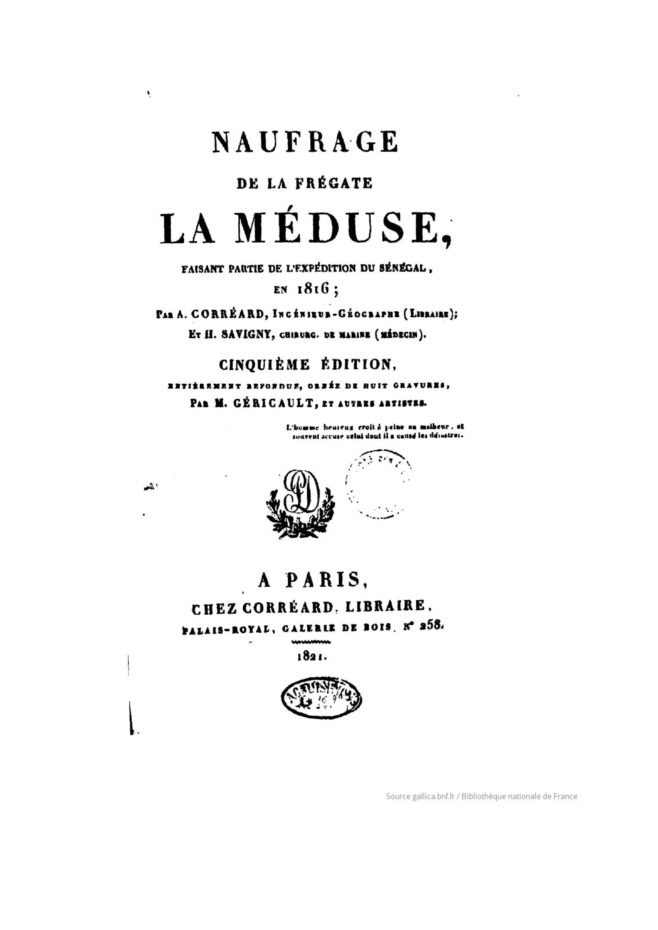

Enfin, en novembre 1817, paraît le livre Naufrage de la frégate la Méduse écrit par A. Corréard (ingénieur, géographe et libraire) et Henri Savigny (chirurgien de marine – médecin).

Le tableau Le Radeau de la Méduse de Théodore Géricault, présenté pour la première fois au salon de Paris en 1819, fixera dans la mémoire collective l’image de cette catastrophe. Ce grand tableau fait partie des œuvres les plus regardées de la peinture romantique.

Un film inspiré de cet événement est sorti en 1994. D’autres œuvres littéraires et musicales en font l’écho. En 1980, une expédition réussit à localiser l’épave du radeau à cinq mètres de profondeur et l’identifier.

Ressacs : la double réécriture

Dans Ressacs, un livre à titre suggestif, Clarisse Griffon du Bellay revisite l’histoire de cette catastrophe, en prenant comme appui un exemplaire du livre de Corréard et Savigny annoté à la plume par son arrière arrière-grand-père, Joseph Jean Baptiste Griffon du Bellay, qui n’est autre qu’un des survivants de ce naufrage.

Dans Ressacs, un livre à titre suggestif, Clarisse Griffon du Bellay revisite l’histoire de cette catastrophe, en prenant comme appui un exemplaire du livre de Corréard et Savigny annoté à la plume par son arrière arrière-grand-père, Joseph Jean Baptiste Griffon du Bellay, qui n’est autre qu’un des survivants de ce naufrage.

Cet exemplaire, explique-t-elle, « mon grand-père le gardait caché et que personne n’aurait droit de le lire avant sa mort ». Il s’agirait donc d’un héritage à travers cinq générations selon une tradition bien gardée qui impose à chacune d’entre elles de le transmettre de père en fils aîné. Quel rôle lui est-il réservé, en qualité d’héritière femme ? Va-t-elle rompre la chaîne de cette transmission qui dure depuis cinq générations ? Lourde responsabilité qui pèse sur ses épaules !

Fait étonnant, Clarisse Griffon du Bellay se dit avoir été bercée depuis toujours avec cette histoire de radeau et d’héritage ancestral. Elle écrit : « Il n’a pas eu de première fois. Je sais depuis toute petite. » Cette certitude diffuse qui lui a pourtant toujours procuré le sentiment « d’avoir ce quelque chose de spécial » se heurtera au premier contact et à la première lecture du livre de la réalité spectaculaire de son contenu. Elle, qui voulait se tenir loin des « vieilleries, traditions et rituels de cimetière », l’appellera à juste titre un « déchirement de ma vie ».

Que contient ce livre dont elle fait connaissance – nous l’avons évoqué en introduction –, mais surtout que contiennent les notes de l’arrière arrière-grand-père ? Ces annotations sont plus que des rajouts, il s’agit d’une vraie réécriture des faits, dans le souci d’établir la vérité – sa vérité – des faits : « Les annotations de mon ancêtre viennent transpercer ce récit de part en part. […] Il y a des subtilités qui ne se captent qu’en suivant l’alternance des lignes tracées à la man et des silences. Il y a ce qu’on peut sentir intuitivement et qui naît de la tension entre le récit imprimé et l’écriture vive qui vient l’infléchir. »

Nous voici, pour ainsi dire, au cœur sensible de la démarche de l’ancêtre Joseph Jean Baptiste. Elle est exprimée par cette première phrase qui ouvre la liste de ses annotations : « Quand on écrit l’histoire il faut avoir le courage de dire la vérité ».

Cette affirmation capitale résonne comme une remise totale en question du débat historique. Reste à savoir quelles sont ces vérités cachées ? Celles liées, par exemple, aux ordres donnés par les officiers présents sur le radeau « de pousser les hommes ivres à la mer », afin d’alléger l’embarcation ? De bien nommer les choses, de remplacer, par exemple, combat par carnage et de rendre ainsi l’entière responsabilité des actes commis à ceux qui les ont accomplis?

Et l’ancêtre dans tout ça ? se demande-t-elle. Quelle est sa vraie responsabilité ?

« Sa part de responsabilité c’est dans l’écriture qu’il assume.

Il écrit dans le livre même qui dévoile.

Mais qui dissimule aussi.

Il ne peut se résigner à se rendre complice de ce récit-là. »

La réécriture s’impose à elle de manière vitale, comme un devoir ou plutôt comme un impératif encore plus acéré, plus nécessaire qui dépasse les faits bruts : « À l’heure où ce que j’écris a vocation à être lu par d’autres. J’observe de près l’emploi de ses mots. Je scrute leur absence. Pour ne pas me tromper. Pour ne pas travestir. […] Ne laisser aucune part d’ombre. »

Cette réécriture va s’avérer très rapidement plus douloureuse qu’elle ne le pense : « Mon sentiment coupable de mettre trop à nu cette histoire protégée. Mon sentiment coupable d’avoir des ressentis ambivalents face aux choix de mon ancêtre. »

En effet, quels mots mettre sur des actes comme ceux de cannibalisme et de crime ? D’avoir consommé de cette « viande sacrilège » ?

« Dire de sentir qu’on tire son sang de là.

Qu’on est fait de ça, qu’on l’aurait fait aussi. »

Pour rendre les choses encore plus lisibles, les rapprocher encore plus d’une forme de compréhension accessible et pardonnable, humainement acceptable, Clarisse Griffon du Bellay possède le langage supplémentaire de la sculpture. Cet art lui permet une autre représentation du réel, plus directe et plus forte que celle des mots qui, nous l’avons vu, peuvent trahir la réalité qu’ils croient exprimer. Ce n’est pas un hasard qu’elle a une appétence particulière pour les corps écorchés, les meurtrissures, son rapport à la vie, son désir de reconstitution du radeau selon sa vision propre. « Par la sculpture est née l’incontournable nécessité d’exhumer de moi l’histoire du radeau. »

Enfin, pour donner contour à sa démarche, elle n’hésitera pas à nous révéler un dernier secret. Annoncée dés le début du livre de manière directe, cette vérité finira par refaire surface à la fin, comme pour offrir une révérence à son père, gardien des vérités si longtemps gardées. « Bizarrement, c’est une façon d’accéder à mon père, de chercher une intimité avec lui. »

Ainsi, les ressacs de la mémoire pourront s’apaiser et les générations trouver le repos de la vérité.

Dan Burcea

Clarisse Griffon du Bellay, Ressacs, Éditions Maurice Nadeau, 2024, 112 pages.

Nous remercions Clarisse Griffon du Bellay de nous avoir permis la reproduction des photos représentant ses sculptures.