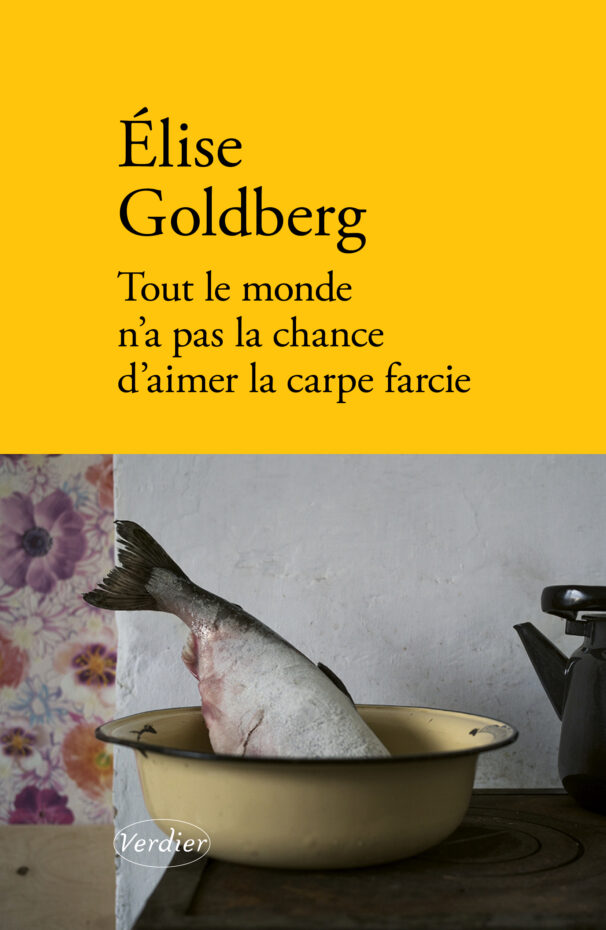

Tout le monde n’a pas la chance d’aimer la carpe farcie est le premier roman d’Élise Goldberg, publié aux Éditions Verdier. La quatrième de couverture le présente comme étant d’une reconstitution de la mémoire familiale à travers des saveurs et des couleurs de la cuisine ashkénaze dont le plat d’honneur est ici le gefilte fish, la carpe farcie, en yiddish. On est peut-être loin du Festin de Babette ou de la fameuse oie servie par Gervaise dans L’Assommoir, mais la nostalgie, la chaleur humaine et surtout l’humour ajoutent à l’histoire une beauté particulière et une douce tendresse. Mais, si on gratte un peu plus derrière les apparences, on découvrira une quête à la fois retenue et passionnée d’une mémoire en train de s’effriter sous le poids d’un oubli qui risque d’emporter le souvenir des grands-parents d’une narratrice inconsolée et inconsolable.

Tout le monde n’a pas la chance d’aimer la carpe farcie est le premier roman d’Élise Goldberg, publié aux Éditions Verdier. La quatrième de couverture le présente comme étant d’une reconstitution de la mémoire familiale à travers des saveurs et des couleurs de la cuisine ashkénaze dont le plat d’honneur est ici le gefilte fish, la carpe farcie, en yiddish. On est peut-être loin du Festin de Babette ou de la fameuse oie servie par Gervaise dans L’Assommoir, mais la nostalgie, la chaleur humaine et surtout l’humour ajoutent à l’histoire une beauté particulière et une douce tendresse. Mais, si on gratte un peu plus derrière les apparences, on découvrira une quête à la fois retenue et passionnée d’une mémoire en train de s’effriter sous le poids d’un oubli qui risque d’emporter le souvenir des grands-parents d’une narratrice inconsolée et inconsolable.

Selon le célèbre dicton de Brillat-Savarin, on connait quelqu’un à travers sa manière de se nourrir : « Dis-moi ce que tu manges, je te dirai ce que tu es. » Permettez-moi de le reformuler ainsi : « Dis-moi qui tu es et je te dirai ce que tu manges » avec l’espoir d’avoir trouvé une des lignes directrices de votre livre qui le rapproche de ce que l’on appelle communément une anthropologie gastronomique. Est-ce que ce rapprochement correspond au moins en partie à votre intention d’écriture ?

Je ne suis pas très à l’aise avec le « qui tu es », en tout cas avec la question de l’identité. Ma narratrice se relie à l’histoire familiale par ces plats ashkénazes qu’elle évoque et goûte, la carpe farcie, le foie haché, le gâteau au fromage blanc, elle est marquée par cette histoire (et même parfois encombrée), mais elle ne se limite pas à cela et d’ailleurs elle ne mange pas que cela. Si l’on voulait reprendre la maxime de Brillat-Savarin pour l’appliquer à ce que j’ai tenté de faire dans ce texte, on pourrait peut-être plus précisément dire : « Dis-moi d’où tu viens, je te dirai ce que tu manges » ou encore : « Dis-moi d’où vient ta famille et ce que tu souhaites maintenir ou ce qui a persisté en toi de son histoire et je te dirai ce que tu manges. » Mais là, évidemment, ça fait un peu long pour un dicton…

Le mouvement du texte, lui, suit davantage l’ordre logique de Brillat-Savarin : je pars de la nourriture pour arriver à, sinon l’identité, du moins une certaine tournure d’esprit, ce par quoi on a été façonné, du moins en partie. Il me semblait, étant petite, lors des grandes tablées chez mon grand-père et sa compagne, que ma famille dévoilait qui elle était – ses origines, son caractère… – à travers ce qu’elle confectionnait, mangeait, mais aussi tout ce qui allait avec : les manières de table, les conversations, les blagues juives, rituel auquel on ne manquait jamais de sacrifier, l’ambiance qui me semblait un peu alourdie de mélancolie malgré les rires…

Nombreux sont les plats de cette cuisine ashkénaze dont parle votre livre. Nous allons revenir sur certains d’entre eux et surtout sur le lien qu’ils entretiennent avec le langage qui les exprime. Pour le moment, je vous prierais de nous parler de ce fameux gefilte fish, cette carpe farcie qui donne le titre de votre livre, en l’identifiant même à ce plat : « un récit sans chair, dont ne subsisterait que la colonne, quelques arêtes ». Pourquoi ce choix ?

Chez mes grands-parents, maternels comme paternels (ils sont originaires de Pologne des deux côtés), la carpe farcie était la pièce maîtresse du repas de fête. Plus généralement, elle est le plat ashkénaze par excellence. Donc quand j’annonce : « Tout le monde n’a pas la chance d’aimer la carpe farcie », on peut dire que cela signifie : « Tout le monde n’a pas la chance d’aimer la cuisine ashkénaze » – même s’il faut surtout l’entendre comme : « Tout le monde n’a pas la chance d’être ashkénaze. » Et de fait, dans le cas de la carpe comme pour bien d’autres plats (mention spéciale pour le pied de veau en gelée auquel je n’ai jamais réussi à accommoder mon palais), c’est une cuisine dont l’aspect ne met pas spécialement l’eau à la bouche avec ses tonalités beige, grise, marron, ce qui annonce la couleur : on pourrait la qualifier de fade. La carpe farcie est beige, grise, boursouflée. Seuls le bordeaux du raifort et l’orange des rondelles de carotte qu’on y dépose viennent mettre un peu de couleur, et encore, de manière très spartiate.

La carpe, farcie ou non, en tant que poisson ou en tant que plat, revient aussi beaucoup dans le texte, raison supplémentaire pour lui donner une place dans le titre. Comme la carpe farcie requiert une préparation longue et laborieuse, peu de personnes la cuisinent encore, et ceux qui le font préparent plutôt les boulettes, c’est-à-dire qu’ils ne se lancent pas dans la reconstitution du poisson, comme le veut la version « puriste » de la recette. En répétant ce motif de la carpe, je souhaitais exprimer l’obsession qui tourne à vide : je reviens sans cesse à la carpe précisément parce qu’elle est manquante, qu’on ne la prépare quasiment plus. Cela fait plus de vingt ans que je n’ai pas mangé la vraie carpe farcie telle que la préparait ma grand-mère, avec les darnes. Ce manque symbolise aussi l’histoire lacunaire de ma famille, les trous béants dans la généalogie (les parents et les sœurs de ma grand-mère ont disparu dans la Shoah), mais aussi l’anéantissement de pans entiers de la culture ashkénaze, la quasi-extinction du yiddish, avec ses locuteurs assassinés.

Avec un inégalable humour qui fait le délice des lecteurs, vous décrivez la cuisine ashkénaze dans des termes, disons, peu élogieux mais avec une douce indulgence : « La cuisine ashkénaze, c’est le triomphe de l’irrégularité, les créations de pâtes à modeler d’un enfant de cinq ans, érigées en art ». Comment comprendre l’attachement de toute une communauté à une tradition culinaire que l’on pourrait qualifier de « malgré et contre tout » et qui pour ceux qui la vivent est le signe d’une forte appartenance, où « les racines sont très présentes » ?

Dans la mesure où le yiddish ne se parle presque plus, même si des braises ici et là se rallument, où la Pologne juive est devenue quasi inexistante, où pour ma part, et comme mes parents, je ne suis pas pratiquante, je crois que continuer à préparer et à manger la cuisine ashkénaze est un moyen de me rattacher à cette culture, à l’histoire de ma famille, et aussi à une histoire des Juifs d’avant la Shoah. C’est important de ne pas avoir la Shoah comme seul repère ashkénaze, comme point originel.

Cette cuisine opère aussi à mes yeux le lien avec le lieu, la maison. Il n’y avait pas de réinstallation en Pologne possible pour ma famille, parce que sa maison, son quartier avaient été détruits et aussi parce que l’antisémitisme polonais avait eu raison de cet espoir. Des pogroms ont eu lieu en Pologne même après la guerre, mon oncle raconte d’ailleurs que notre famille, revenue alors sur place, a dû se cacher pour échapper à l’un d’eux. Or, manger cette cuisine, c’est comme revenir en Pologne – ou s’y transporter quand, comme moi, on n’y a pas vécu. Le réconfort de la cuisine (l’anglais a le terme de confort food, ce à quoi correspond à mes yeux le bouillon aux kneydlekh) me semble proche de celui que l’on ressent quand on revient chez soi, en lieu sûr, dans un endroit familier que l’on chérit.

Cet ancrage identitaire agit d’ailleurs de la même façon sur votre narratrice. « Longtemps la cuisine ashkénaze m’a paru ringarde. Peut-être s’y intéresser est-il signe que l’on est devenu soi-même. » Que disent ces phrases, sinon le retour à l’essentiel ? Comment comprendre cette déclaration ?

Comme je le disais, la cuisine ashkénaze n’a rien de sexy et, enfant, je ne la trouvais guère appétissante, de même que mes cousins et cousines, du moins d’après mes souvenirs. J’ignore à quel âge j’ai commencé à lui trouver de la saveur – la saveur, je pense, de ce qui est rare et d’une existence fragile, peut-être voué à la disparition, ce qui n’est pas loin d’être le cas de la carpe farcie. Ce qui était ringard, c’était aussi tout ce qui était vieux et ce qui appartenait au passé – encore une fois, à mes yeux d’enfant, mes grands-parents, mes parents, mes oncles et tantes, mais aussi le yiddish.

Être ringard, pour l’enfant que j’étais, c’était le contraire des joies de l’instant. Se soucier de préservation, par exemple. Être ringard, je dirais aujourd’hui que peut-être c’est être exclusivement tourné vers le passé. Ne pas être ringard sans se couper de ce passé, ce serait métaboliser ce dernier mais continuer de regarder vers l’avenir et vers d’autres cultures que la sienne. Manger des œufs aux oignons et du hareng mariné, mais pas uniquement.

Et puis, il y a les mots, comme une indéfectible complicité entre les sens et le langage et ses multiples consonances. Klops, Latkès, Ferfels, Yoks, Lokshn, Herring, Galekh et tant d’autres prennent place dans une série qui se laisse découvrir, malgré la sévérité avec laquelle votre narratrice les qualifie de noms « trompeurs ou éloquents, rarement élégants ». Pourquoi les qualifie-t-elle ainsi, alors que plus loin elle fera l’éloge de leur polysémie et de leur sens figuré ?

Vous avez raison de souligner la correspondance entre le mot et le mets. Comme je le disais précédemment, de même que les plats ashkénazes pouvaient me sembler ringards, le yiddish aussi. Et parce que cette cuisine me semblait grossière, peu raffinée, les mots de yiddish servant à la désigner étaient eux aussi nécessairement inélégants, la saveur des plats qu’ils désignaient déteignait sur eux – à moins que ce ne soit le contraire, que les noms des plats ne donnent à ceux-ci leur tonalité peu subtile.

Mais si ces mots sont parfois trompeurs, ils me semblent aussi amusants, incongrus, et c’est pourquoi j’ai tenté de donner un aspect ludique à ce passage où je m’amuse avec la dénomination des plats. Un mot comme klops me paraît farceur. Et les termes trompeurs, comme latkès, qui m’évoque la délicatesse pour des beignets de patates râpées, nous embarquent dans un jeu de cache-cache lui aussi ludique.

Quant au sens figuré de certains termes alimentaires, cela leur donne de la saveur, certes, mais ce sens est parfois négatif, il est question de tracas, comme pour la kashè… Le sens peut prendre une tonalité affectueuse, comme pour une knaydèl, un mignon petit bout de chou, mais il est rarement sublime ou éthéré, il va chercher du côté du quotidien.

Cela dit, vous avez raison de pointer l’ambivalence de la narratrice envers ces mots de yiddish, qui renvoie aussi à son ambivalence par rapport à cette culture. Elle éprouve une tendresse pour cette culture ashkénaze, ces sonorités de yiddish, pour l’accent yiddish de ses grands-parents lorsqu’ils parlent français. Et dans le même temps elle a le sentiment que l’héritage de cette histoire familiale la leste d’empêchements dont elle peine à se débarrasser, tel ce qui lui apparaît comme l’impératif intériorisé de faire profil bas, de ne pas se faire remarquer ; ou la terreur de voyager, le casanérisme subi.

Votre livre aborde avec la même intensité la thématique de la mémoire familiale. « J’ai mis mes pas dans ceux de mes aïeuls », y compris dans celle de la Varsovie juive, dira votre narratrice. Quelle place occupe dans l’économie de votre récit cette évocation de la généalogie familiale et surtout celle du grand-père dont elle hérite le frigo ce huis-clos rempli de souvenirs ?

Sans trop dévoiler le livre, l’histoire familiale apparaît dans un second temps, après l’évocation de la cuisine, vers la fin du récit – malgré de brèves apparitions assez tôt dans le texte, comme une carpe qui jaillirait hors de l’eau pour aussitôt disparaître et qui, peut-être, voudrait nous indiquer une direction. Et cette histoire apparaît aussi au pas de course, hors d’haleine, comme pour exprimer la hâte, l’angoisse, la précipitation à fuir le nazisme. C’est la cuisine qui est le point d’entrée, ainsi que les souvenirs liés à cette cuisine.

Dans l’économie du récit, on pourrait dire que le culinaire est un hors-d’œuvre avant le plat de résistance qu’est l’histoire de la famille pendant la guerre, une mise en appétit, malgré le caractère parfois ardu de ces plats. On dit que, pour susciter l’adhésion du lecteur, il faut qu’il s’attache aux personnages. Moi je fais entrer le lecteur dans mon petit monde, pour reprendre le titre d’un roman d’Isaac Bashevis Singer, je tente de le lui rendre proche en partant de ce qu’il mange.

Mais ces repas ashkénazes, c’est aussi l’expérience directe de la narratrice. Ce qu’elle connaît aujourd’hui et les souvenirs qu’elle en a. L’histoire familiale qui va se faire jour vers la fin du texte est de seconde main, comme les objets d’occasion qu’elle aime acquérir, elle ne l’a pas vécue. Partant, on pourrait dire que la cuisine ashkénaze joue le rôle dans l’économie du récit d’une machine à remonter le temps.

Photos, souvenirs perdus dans les coins de la mémoire maternelle, inscriptions ternies au dos de cartes postale ou de photos, tout cela fait partie d’une recherche obstinée, voire désespérée du passé familial. Dans quel état d’esprit se trouve votre narratrice qui avoue ne pas chercher « à deviner le futur, mais à lire le passé » ?

Vous connaissez peut-être ce film de Woody Allen où le personnage principal, qui joue un acteur, reste flou à l’image, quels que soient les efforts de mise au point, alors que tous les autres acteurs sont nets. Comme ce personnage, ma narratrice se sent floue parce que le peu qu’elle sait de l’histoire de sa famille durant la Shoah est très vague. Elle ressent le besoin de dates, de lieux, de noms, de repères nets, de photos nettes pour se « préciser ». Voilà pourquoi elle demande à sa mère de lui montrer les anciennes photos qu’elle a gardées de la famille, et qui peuvent dater pour certaines des années quarante, voire être antérieures. C’est un support pour retrouver des noms, pour identifier des événements et faire revenir à la surface les souvenirs de sa mère. Comme la cuisine ashkénaze, et de manière d’ailleurs plus classique, la boîte contenant les photos est une machine à remonter le temps. Ma narratrice fait partie de la troisième génération, celle qui ne s’est pas pris ces événements terribles de plein fouet mais veut savoir. Elle veut mettre de l’ordre dans le fouillis de l’arbre généalogique, des dates, des lieux qui règne dans son esprit pour mieux se comprendre elle-même, pour se situer, mais elle n’est ni en colère, ni dévastée. C’est d’ailleurs un moment de partage entre la mère et la fille, un moment plutôt agréable. Elle sait aussi qu’elle ne va pas reconstituer tous les manques.

Et l’oubli, cette érosion lente de la mémoire maternelle, par exemple ? Ce « plus tard qui bientôt est devenu trop tard » ?

La mère dans le récit donne à la narratrice le sentiment qu’elle se préoccupe peu de l’histoire de sa famille durant la Shoah, qui la concerne pourtant de plus près – et elle lui donne tort. C’est peut-être lié à l’âge de cette mère, à sa volonté de jouir de la vie au jour le jour « tant qu’on a la santé » (abi gesint, comme dit une chanson yiddish) qui, elle le sait, ne durera pas éternellement. Sa priorité n’est plus de se construire sur des bases solides, ou du moins connues.

Mais je me demande aussi s’il n’y a pas un phénomène d’accélération de l’oubli pour cette histoire traumatique. Moi-même, combien de fois ai-je posé de questions à mes grands-parents, à mon père, à ma mère sur ce qu’ils ont vécu durant ces années, pour aussitôt oublier ? Il a fallu que je transcrive, et encore, pour certains événements je suis obligée régulièrement de relire ce que j’ai noté. Donc l’oubli me touche aussi.

Le « plus tard qui bientôt est devenu trop tard » concerne le fait d’interroger mon grand-père sur ce qu’il avait vécu pendant la guerre, les lieux par lesquels il était passé, les décisions qu’il avait dû prendre, les émotions qu’il avait éprouvées… Et en même temps je pense que sa disparition joue un rôle dans mon désir d’écrire sur ces thèmes. Elle me donne envie de ressusciter tout cela. Peut-être pour donner un surcroît de vie à ce grand-père, peut-être parce que la disparition laisse la place pour imaginer, faire des hypothèses, rêver…

Enfin, cette suite lancinante de questions qui surgissent à la fin du récit : « Qui suis-je ? Où vais-je Dans quelle étagère le trouve l’afikoman ? » Pensez-vous avoir trouvé les réponses à ces questions en écrivant ce livre ?

Je reste un peu sceptique quant à l’idée d’être réparée par la littérature, en tout cas celle que l’on écrit. Ce sont peut-être davantage, en amont de ce livre, mes recherches, liées d’ailleurs à un travail psychanalytique, qui m’ont permis de préciser certaines choses, d’émettre l’hypothèse de l’héritage toujours actif du traumatisme de la Shoah.

Et tout en affirmant cela, je peux aussi dire que l’écriture de ce livre n’a pas été sans effets pour moi. Elle a déjoué ce que je percevais comme « mes empêchements ashkénazes » : ne pas trop en demander à la vie, garder profil bas… Cela peut paraître naïf, mais écrire, mener un texte littéraire à son terme, a fortiori le voir publié, c’était faire un pied de nez à ces empêchements. Je ne suis toujours pas certaine de savoir dans quelle étagère se trouve l’afikoman, mais ce n’est pas rien pour moi de savoir que ce livre va trouver sa place sur des étagères.

Propos recueillis par Dan Burcea

© photo Lucie Locqueneux

Elise Goldberg, Tout le monde n’a pas la chance d’aimer la carpe farcie, Éditions Verdier, 2023, 160 pages.