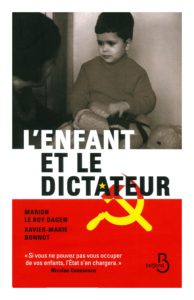

Xavier-Marie Bonnot, écrivain connu surtout pour ses polars, a su avec une grande délicatesse et sensibilité faire s’exprimer Marion Le Roy Dagen dans un livre bouleversant, «L’enfant et le dictateur» (Éditions Belfond) sur son parcours d’un orphelinat en Roumanie jusqu’à son arrivée en France, après son adoption. A l’âge de 18 ans, après la chute du régime communiste, elle part à la recherche de sa vraie histoire. Une quête d’identité pleine d’embûches mais aussi du bonheur de retrouver ces origines. Le livre sera traduit en roumain et paraîtra bientôt dans son pays d’origine.

Que signifie l’horrible syntagme «enfants du diable» dont vous parlez dans votre livre ?

Que signifie l’horrible syntagme «enfants du diable» dont vous parlez dans votre livre ?

Une devise a guidé la politique nataliste de Ceausescu de 1965 à 1989 : «Un pays fort est un pays peuplé». Les enfants du diable sont issus symboliquement de la dictature de ce couple diabolique. Leur politique pro-nataliste a créé une génération d’enfants non désirés. Ainsi, des dizaines de milliers d’enfants ont été placés en institution, soit parce qu’ils sont nés hors mariage, soit de parents divorcés ou de familles décomposées, soit de familles en grande détresse ou trop pauvres pour nourrir une bouche de plus. Beaucoup préféraient se tourner vers l’État pour lui confier leur enfant le temps de l’amélioration de leur situation. La plupart de ces enfants étaient «des orphelins sociaux», il y avait donc très peu d’abandon. Ce que nous mettons en avant dans le livre avec Xavier-Marie c’est que Ceausescu a imposé des conditions de vie austères à sa population par le rationnement de la nourriture et de l’énergie. Et ces conditions étaient les mêmes dans les institutions qui accueillaient les enfants et qui étaient très souvent surpeuplées. Aujourd’hui, beaucoup d’adultes qui ont survécu à ces multiples violences sont dans une démarche de demande de réparations auprès de l’État roumain.

Quand avez-vous pris connaissance de leur triste sort ?

J’ai commencé à m’y intéresser dès l’âge de mes 13 ans. J’ai vu des reportages sur ces enfants et des photos faites par des photographes reconnus comme Elisabeth Blanchet qui a travaillé pendant près de 20 ans avec des enfants placés en institution à Popricani, au nord de la Roumanie. J’ai ressenti de la douleur pour «mes camarades». Et même si le mot «camarade» n’était peut-être pas le plus approprié, j’ai compris que nous avions tous vécu la même expérience, le placement, les souffrances, la négligence humaine, nous étions tous comme des enfants fantômes, issus d’un système politique très difficile.

Pourquoi vouloir écrire un livre, « mettre tout sur papier » ?

L’idée d’écrire un livre m’est venue en 2011. C’est à partir de ce moment que j’ai dû me résoudre à mettre sur papier ma souffrance, ma colère, mes humiliations. Dans un premier temps, j’ai beaucoup écrit et cela m’a tellement fait du bien que j’ai pris la décision de lui donner une forme plus unitaire, tout en éveillant des souvenirs enfuis dans ma mémoire et qui apparaissaient sous forme d’odeurs et de beaucoup de choses du niveau sensoriel. Il m’a fallu sept ans pour tout écrire. Entre temps, j’avais fait le film documentaire «L’enfant du diable» avec la photographe Elisabeth Blanchet. Mon livre est né de ce désir de boucler la boucle et de la volonté d’exprimer d’une autre façon beaucoup plus de choses sur les personnes concernées par mon adoption, sur mes parents adoptifs mais aussi sur mes parents biologiques, avec leur accord, bien entendu. Pour moi, ce livre est une force, une forme idéale d’exprimer ce que je ressens, un aboutissement.

Comment avez-vous écrit ce livre, aviez-vous un plan, une méthode ?

Non, pas du tout, au début j’ai commencé à écrire suivant le fil des souvenirs. Ensuite j’ai suivi l’ordre chronologique des événements. Le déclic a été lorsque j’ai rencontré Ana, ma mère biologique. C’était tellement fort que j’avais peur de l’exprimer. Ce qui a été le plus difficile c’est qu’après avoir écrit environ 80 pages j’avais besoin d’un regard extérieur sans que pour autant les gens me plaignent, même si pour moi c’était douloureux. C’est pour cette raison que j’ai parlé du projet à Xavier-Marie Bonnot qui à ma grande joie a accepté tout de suite. Cette co-écriture a été douloureuse mais très bénéfique. Cela a réveillé des émotions intenses et enfouies, comme des pleurs, des peurs, des angoisses, des joies bien sûr qui m’ont amenée à de longues insomnies. Je me suis longuement interdit d’exprimer mes blessures pour me protéger. Xavier-Marie a su gagner ma confiance grâce à sa bienveillance, à son respect, à sa patience et à sa sensibilité.

Revenons au Noël 1989. Que se passe-t-il à ce moment ?

Je me souviens parfaitement de ce Noël 1989. J’avais 13 ans à l’époque et je vivais la période de ma pré-adolescence où je n’étais pas trop bien dans mon corps et où je commençais à me poser des questions sur mon adoption, sur mes origines, sur la Roumanie, sachant que j’avais peu d’informations sur ce pays. Le sujet était tabou avec mes parents, il fallait donc que je fasse avec. Mais lorsque je suis tombée sur ces images, je me suis dit, c’est mon pays, mais qu’est-ce qui se passe ? Pour moi, c’était un bouleversement et je n’arrivais pas à croire qu’il s’agissait d’une révolution, avec tous ces visages et cette atmosphère glaciale et ensuite avec cette mise à mort du couple Ceausescu. Cela m’a énormément marquée d’autant plus que je n’avais pas à qui l’exprimer. J’ai gardé tout ça au plus profond de moi, tout en m’interrogeant sur ce que je pouvais faire de ce que je découvrais. Cela faisait aussi partie de mon histoire, il s’agissait de mon pays et je cherchais des éléments liés à mon abandon et à mon placement en institution.

J’ai pensé qu’avec le temps j’arriverai un jour à partir directement en Roumanie.

Avant de partir en Roumanie, aviez-vous des informations concernant le village de Teiuș, de Nicolae et d’Ana, vos géniteurs ?

Les seules informations que j’avais concernaient mon nom de naissance, le nom de ma mère biologique, mon lieu de naissance, Aïud. Ensuite, mes parents adoptifs m’avaient dit que ma mère biologique était décédée dans un accident de voiture et que j’avais un père inconnu. Ils avaient reçu une lettre officielle où la directrice roumaine leur avait donné ces informations. Lorsque je suis partie pour la première fois en Roumanie, ce n’était pas pour rechercher mes parents. J’étais attirée par mon pays d’origine, par mon sang. Je fantasmais sur la Roumanie avec l’enthousiasme de la jeunesse qui voyait en elle un pays merveilleux, comme la France. Lorsque je suis arrivée à destination le choc a été incroyable.

Étiez-vous seule ?

Non. J’étais partie avec une association du sud de la France, avec toute une équipe d’adultes. Je suis allée à Alba Iulia pour visiter le leagăn, la pouponnière, où j’avais été placée. Nous sommes arrivés à l’improviste et j’ai revu des membres du personnel qui s’étaient occupés de moi. Les choses avaient changé, je ne ressentais plus cette sensation d’enfermement, les locaux étaient décorés. Ce qui m’a également marquée c’est que les enfants jouaient dans la cour, ce qui pour moi avait été une chose inconcevable à l’époque.

Le personnel a appelé la directrice, le docteur Mitea, qui est arrivée très rapidement. Je lui ai reposé des questions concernant ma mère biologique. Elle m’a redit qu’elle était morte. Raymond, un compagnon de voyage, m’a dit que j’avais maintenant toutes les réponses concernant ce sujet. Je lui ai répondu que je ne croyais pas, quelque chose au fond de moi me disait que ce n’étais pas vrai. J’avais besoin d’une preuve, d’une note de décès, d’une tombe, avec tous les éléments capables de me prouver cette mauvaise nouvelle.

Quels souvenirs gardez-vous du leagăn de Alba Iulia ?

J’ai des souvenirs de visages d’enfants, de mes compagnons, et surtout des souvenirs d’odeurs, de bruits, de cris. J’ai été plus marquée par ces choses que par le manque d’affection, par exemple. J’ai été dans cet établissement jusqu’à l’âge de cinq ans, alors que normalement j’aurais dû le quitter à l’âge de trois ans. La directrice m’a gardée dans l’espoir d’être adoptée plus rapidement mais aussi pour me protéger des violences qui étaient courantes autour de nous. Finalement, j’ai été transféré dans une casa de copii, une maison pour enfants, à Bucarest, un établissement pour des enfants plus grands. Nous étions plus nombreux, il y avait des grillages, de nombreux enfants plus grands avec les têtes rasées, toutes les filles, nous avions les mêmes uniformes, beaucoup étaient au bord de la dépression et même de la folie.

Quels souvenirs gardez-vous de votre premier contact avec vos parents adoptifs ?

J’avais vu mes parents adoptifs à l’âge de quatre ans. Eux, comme moi, nous nous attendions que les formalités durent peu de temps, alors qu’elles ont duré presque 2 ans. C’était insupportable pour eux comme pour moi. Une fois l’accord de mon adoption signé par Nicolae Ceausescu, mes parents ont pu venir me chercher à Bucarest.

Votre première rencontre avec Robert, votre père ?

Évoquer la personne de mon père me touche beaucoup car il est décédé il y cinq ans et je garde de lui des souvenirs inoubliables. Notre première rencontre a été comme un coup de foudre mutuel, un moment trop court mais fabuleux. J’étais d’autant plus fascinée par lui parce que dans le milieu où je vivais je ne voyais que des femmes, il n’y avait pratiquement pas d’hommes. En même temps, on peut parler d’une chance, parce qu’il y a des rencontres où il ne se passe rien.

Vous arrivez finalement en France. Vous avez la volonté de forcer le destin, d’avancer. D’où venait cette force ?

Je crois que j’ai hérité cela d’Ana, ma mère biologique, c’est donc génétique. Mais je pense que c’est aussi une forme de résilience. J’avais besoin de comprendre et de me dire qu’on est maître de sa vie et de ses décisions. Je me suis dit que je devais aller chercher mes vérités. C’était difficile, surtout que je n’avais personne à qui exprimer ces sentiments, par peur d’être abandonnée. C’était une époque où l’on ne parlait pas de tout cela. Je ne regrette rien de tous mes voyages en Roumanie et je remercie la vie de m’avoir permis tout ça.

Vous avez fondé une association pour les adoptés roumains en France. Pourriez-vous nous en dire plus ?

Oui, il s’agit de l’Association française des orphelins de Roumanie (AFOR), créée avec mon amie, Laura Giraud. Laura avait besoin d’un espace de parole. Elle avait créé un blog et elle s’est rendu ainsi compte que beaucoup de personnes souhaitaient raconter leur expérience. Je suis allée à sa rencontre et nous avons décidé de mettre les bases de cette association. Nous avons utilisé le mot «orphelin» pour évoquer la tripartie de l’adoption, l’enfant, la famille biologique et la famille adoptive. Le mot n’avait pas pour nous un sens de perte, mais de privation. Nous avons eu beaucoup de demandes en France, en Belgique, en Espagne, en Grande-Bretagne, au Québec et en Roumanie. Nous avons fait appel à des spécialistes, à des thérapeutes, à la fois pour les enfants et pour les familles biologiques. Aujourd’hui L’AFOR fait une pause.

Comment répondez-vous aux demandes de formalités administratives ?

Nous travaillons avec les autorités roumaines avec qui nous avons mis en place tout un protocole administratif qui permet d’entreprendre des recherches concernant divers documents comme, par exemple, actes de naissance, jugements d’adoption, etc. Le dispositif mis en place en 2004 en Roumanie est très performant.

Comment cela se passe sur le terrain ?

Dès que l’administration reçoit les dossiers, les services de l’État démarrent les recherches pour savoir si les parents biologiques sont encore vivants et s’ils peuvent être localisés. Les services sociaux départementaux rentrent ensuite en contact avec ceux-ci, tout en préservant le secret de chaque famille. Il arrive que des enfants soient issus d’une relation secrète ou de violence sexuelle, et tout cela doit être traité avec attention. Si la famille accepte de rencontrer l’enfant, le protocole se met en route, mais s’ils refusent tout s’arrête à ce stade. Les autorités respectent l’avis des familles, tout en leur donnant la possibilité de revenir sur leurs décisions au cas où ils changeraient d’avis. Nous réfléchissons à la manière dont sont pris ces contacts, ce qui nous permet de répondre aux questions qui surgissent ultérieurement. Lorsque nous recevons les réponses de la part des autorités roumaines, nous nous chargeons de communiquer les réponses et les documents officiels.

Y a-t-il des dangers si l’on recourt aux moyens non-officiels comme les réseaux sociaux, par exemple ?

Oui. Notre travail est d’autant plus important surtout qu’actuellement il y a une explosion de recherches des origines via les réseaux sociaux. Nous tirons la sonnette d’alarme parce qu’il y a un marché où des gens se font passer pour des détectives privés, qui demandent des sommes d’argent, mais surtout des documents et des données personnelles avec lesquels ils peuvent faire du trafic. Lorsqu’ils arrivent à rentrer en contact avec leurs familles biologiques, souvent tout se passe très mal. Échanger quelques mots dans une réalité virtuelle ne suffit pas à les préparer à un tel événement. Nous les conseillons d’éviter le plus possible les réseaux sociaux et de faire appel aux organismes spécialisés.

La vérité obtenue par ces recherches est-elle facile à porter ?

C’est un aspect essentiel sur lequel j’insiste : que fait-on de cette vérité, quelle qu’elle soit ? C’est ce qui est le plus difficile. Ce besoin implique l’acceptation ou le renoncement à cette vérité. C’est ce que j’essaie d’expliquer dans notre livre, il s’agit d’un long cheminement qu’il faut accepter surtout de la part de l’adopté mais aussi pour la famille biologique. Dans le cadre de mon travail social, j’ai rencontré des enfants adoptés au bord du suicide, incapables de porter une vérité trop douloureuse. Mon expérience m’a prouvé que, face à cette situation très complexe, les adoptés sont démunis face à la complexité législative.

Les journalistes étrangers ont parlé souvent des orphelinats roumains. Quel est votre avis en écho à beaucoup de leurs réactions?

Je me suis longuement entretenue avec des journalistes à ce propos. Tout le monde est d’accord pour dire que les Roumains eux-mêmes ne connaissaient pas l’existence et la réalité de ces établissements. Dans mes travaux de recherches avec des spécialistes de l’Université de Iasi, j’ai appris que des collègues français les ont interpellés au sujet d’une responsabilité générale vis-à-vis de ces orphelinats. Personnellement, je n’accepte pas ce type de critique, s’il y a une responsabilité, celle-ci doit être mise sur le dos du régime totalitaire et non pas du celui de tout un peuple tenu dans l’ignorance de cette tragédie. Lorsque je raconte avec Xavier-Marie dans ce livre mon histoire, l’objectif n’est pas de dénoncer une réalité, mais de raconter mon histoire afin que de telles choses ne se reproduisent plus.

Votre livre va être traduit et publié bientôt en Roumanie. Comment voyez-vous cet événement ?

C’est avec grande joie que je souhaite rencontrer le public roumain et échanger avec eux. Cela me permettra aussi de continuer certains échanges sur la quête d’identité que j’ai pu avoir avec des gens lors de mes voyages en Roumanie. Ce sont toutes ces choses enrichissantes que j’espère leur transmettre à l’occasion de la parution de mon livre en roumain.

Interview réalisée par Dan Burcea

Marion Le Roy Dagen: L’enfant et le dictateur, Éditions Belfond, fevr. 2018, 224 p., 20 euros.

Liens utiles: http://orphelinsderoumanie.org/; http://orphelinsderoumanie.org/

Une version en roumain de cette interview a été publiée dans l’hebdomadaire Observator cultural de Bucarest.