Vous venez de recevoir le Prix Goncourt de la nouvelle. Comment avez-vous reçu cette récompense ?

Vous venez de recevoir le Prix Goncourt de la nouvelle. Comment avez-vous reçu cette récompense ?

Avec les émotions paradoxales provoquées par l’inattendu et l’inespéré.

En guise de présentation, je vous demanderais de nous dire pourquoi vous vous décrivez comme « le produit du nomadisme des Trente Glorieuses » ?

Les trente glorieuses (qui ne sont qu’un concept occidental) pour ma génération, furent des années « auto-stop ». Une traversée de l’Europe. Durant ces années-là, j’ai habité Paris, Lausanne, Londres et Florence.

Pourquoi avoir opté pour la forme de la trilogie qui compose votre coffret Et la guerre est finie… ? Que pouvez-vous nous dire du choix thématique qui la composent ?

Ces trois livres ont été écrits en alternance, durant cinq ans. Et en les écrivant, j’avais l’impression de tresser une Ch’alé de Shabbat. Sans s’incorporer, ces trois éléments formaient un tout cohérent. Quant au choix thématique l’idée était de raconter les parcours de femmes et d’hommes au sortir de la guerre, d’imaginer leurs espoirs et les comptes qu’ils règlent ou ne règlent pas avec l’Histoire.

Vous proposez donc trois univers narratifs à priori différents, mais qui retrouvent leur unité dans la recherche tenace d’identité de vos personnages, ce qui les pousse à s’attacher au rêve, à l’imaginaire, à la beauté des lieux et de l’art qui les aident à faire face au délitement de leur univers. Peut-on dire que cet attachement et ce désir d’un monde idéal forment le fil conducteur de ces trois volumes ?

Vous avez probablement raison, il y a toujours cette « impitoyable » volonté d’idéal et cette impitoyable expérience de l’échec. Les erreurs irréparables, les entêtements désespérés, et les abandons. J’ai dressé un décor et introduis des personnages puissants qui, petit à petit, s’y intègrent au point de ne plus pouvoir être distingués que par leurs destins.

Votre style impressionne par la précision des mots qui claquent souvent sur les parois de l’imaginaire pour dire les choses de manière vraie et juste. Occasion pour moi de vous demander comment écrivez-vous, d’un seul trait, avec des reprises, des relectures, avec un rituel particulier ?

J’écris très lentement, très, très lentement. J’aime la précision dans la description. Elle me permet d’éviter de « psychologiser » les personnages. J’aime que les choses soient perçues sans avoir besoin de les surligner. Le regard, le pas, le débit de ses mots doivent pouvoir m’éviter d’avoir à préciser les tourments, l’indifférence ou les passions intérieures de mes personnages. Je n’écris pas d’un seul trait, bien incapable. Pas de rituel.

Vous portez un regard très attentif sur les ravages de la guerre qui plongent vos personnages dans l’impossibilité de saisir la présence du monde réel, telle qu’elle est ressentie, désirée ou impossible à discerner par Gantz, votre héros du The great American disaster. Pourquoi avoir choisi ce thème ?

J’ai longtemps vécu dans un pays en guerre. J’ai même tenu un Uzi entre mes mains, moi qui étais un déserteur de l’armée française ! L’amour, la miséricorde, le bonheur, la compréhension et la présence au monde sont, me semble- t-il, différents sous la latitude de la violence. Gantz est un personnage qui m’a aidé à accoucher d’autres personnages. Il est un peu maïeuticien, c’est là son importance, sa mission et je l’aime pour ça.

Un de vos personnages, Clara Bassano, poétesse romaine, écrit « Si le bonheur écrit mal, le malheur gribouille ». Peut-on répéter avec elle que la Providence se retrouve de nouveau dans une impasse (pour paraphraser le titre d’un autre volume que vous avez publié) pour dire tout le déchirement que porte en elle votre écriture ?

Ecrire sur la tragédie c’est se balader sur la crête étroite entre pathos et ridicule. Bien sûr que la providence est une impasse, elle contraint l’homme à accepter des « calculs » qu’il est bien incapable de concevoir lui-même. Clara Bassano traverse Rome à pied pour ne pas devoir gribouiller.

Que dire d’un autre de vos personnages, cette fois en parlant du kibboutz, ce « sandales-short, au genoux couronnés » ? Son admiration de la beauté du monde, de son monde, vire elle- même à un besoin obsessionnel de beauté et d’harmonie. Comment commenter ses paroles

« Je voyais le kibboutz que j’avais tant aimé se déliter sous mes yeux, et je me refusais à amender mon idéal, mon rêve… ma vie quoi ! » ?

Le délitement du rêve socialiste à visage humain… à cause du visage humain, voilà le paradoxe ! Depuis mon plus jeune âge, je m’endormais en rêvant d’être un soldat paysan, un Shomer tout droit sorti d’un livre de Meyer Levin ou d’une Tour d’Ezra de Koestler. Et puis, vous savez je suis un insupportable mélancolique, un enfant du 20ème siècle, devenu un vieux, toujours du 20ème siècle.

Pour finir, j’aimerais vous interroger sur deux images très fortes que vous proposez dans votre trilogie. La première concerne celle par laquelle Magdalena, l’amie de Camus, tente lors de son voyage vers Paris, « de se défaire de cette étreinte malheureuse du nord et de s’ouvrir au sud, au bleu de la Méditerranée, de renoncer à l’absolu et de s’ouvrir à la certitude de la beauté et de la tragédie ». Que veut dire cette image du monde et surtout de la littérature ?

Le drame vient-il de la Baltique et la tragédie de la Méditerranée ? C’est une question que se pose Magdalena et que Camus, peut-être, aide à concevoir. Le Beau de la tragédie n’est pas le Beau du drame. Ils n’ont ni la même couleur, ni le même parfum. Ils n’ont en commun que les larmes | même pas les voix, pas même les cris.

La seconde, issue du volume Kibboutz, concerne la sensation d’effritement de nos certitudes et du monde sous l’emprise des vagues : « J’entendais la mer – écrit votre héros – frapper doucement les rochers en creusant à chaque caresse le ventre des rochers. Et les rochers ignoraient que la mer les rongeait, les corrompait, leur volait leur part d’éternité ». Comment essayer de faire sien ce spectacle que seul le temps maîtrise aux dépens de nos regards impuissants ?

Tant de choses survivent à l’homme et qui n’ont pas la conscience du temps. Les hommes disparaissent et les décors demeurent… La dernière nouvelle de Kibboutz fait volontairement écho à la scène de la plage de l’Etranger et son éblouissement. Tout est dit, le narrateur raconte comment il se défait de l’emprise de la providence pour fixer son destin dans l’éternité d’un geste.

Propos recueillis par Dan Burcea

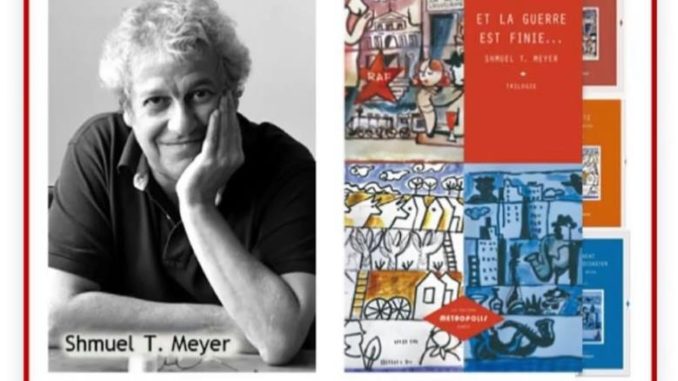

Shmuel T. Meyer, Et la guerre est finie…, trilogie, Éditions Metropolis Genève, 2021, coffret 444 pages.