Les anciens vestiges de la sidérurgie française, autrefois la fierté du pays, sont en partie devenus aujourd’hui des objets dignes du musée de la désindustrialisation commencée dans les années ’80. Se plonger dans l’histoire racontée par Catherine École-Boivin dans « La Métallo » est une belle occasion d’évoquer cette époque et de conjuguer « l’odeur minérale de l’acier mélangée à l’humain » et les secrets d’une vie « remplie d’étincelles », comme celle d’Yvonnick Le Bihan, son héroïne. Dans ce « pays de luttes, de rouille et de flammes », le destin des ouvriers, et de surcroit celui d’une femme, ne peut que confirmer qu’au-delà d’un réel, parfois dur, se cache une incroyable force capable de transformer symboliquement cette dureté en un unique « rendez-vous avec les autres » et d’instaurer une parcelle de sacré capable de transformer « les cheminées des forges en clochers ».

Les anciens vestiges de la sidérurgie française, autrefois la fierté du pays, sont en partie devenus aujourd’hui des objets dignes du musée de la désindustrialisation commencée dans les années ’80. Se plonger dans l’histoire racontée par Catherine École-Boivin dans « La Métallo » est une belle occasion d’évoquer cette époque et de conjuguer « l’odeur minérale de l’acier mélangée à l’humain » et les secrets d’une vie « remplie d’étincelles », comme celle d’Yvonnick Le Bihan, son héroïne. Dans ce « pays de luttes, de rouille et de flammes », le destin des ouvriers, et de surcroit celui d’une femme, ne peut que confirmer qu’au-delà d’un réel, parfois dur, se cache une incroyable force capable de transformer symboliquement cette dureté en un unique « rendez-vous avec les autres » et d’instaurer une parcelle de sacré capable de transformer « les cheminées des forges en clochers ».

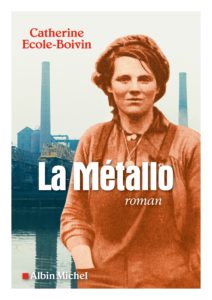

Surnommée « la glaneuse ou la défricheuse d’histoires », Catherine École-Boivin se penche ici sur le destin hors du commun d’une ouvrière travaillant à l’usine JJ Carnaud de Couëron, dans la ville de Basse-Indre.

Qui est son héroïne, cette femme d’acier dont on nous dit qu’elle a vraiment existé ? Comment réécrire son histoire ? Et comment en faire d’elle un emblème d’une classe ouvrière qui forge au propre et au figuré sa solidarité à travers une aventure commune qui transcende les conditions dures en moments de fierté et de pure fraternité ?

C’est ce que nous allons savoir à travers les réponses de Catherine École-Boivin.

Votre réputation de glaneuse d’histoires se confirme avec ce nouveau livre, dédié cette fois aux usines de Couëron. D’où vient ce choix ?

J’ai habité cette ville près de Nantes et ai été Présidente du club de karaté durant 12 ans. J’avais exploré la campagne, la terre dans mes écrits précédents, je voulais écrire un roman social, raconter les ouvriers car Couëron est une ville ouvrière au bord de Loire ma manière à moi de découvrir ma région à travers ses habitants en plus de ses paysages.

Si l’on comprend bien, il s’agit à l’origine d’un témoignage authentique. S’agit-il d’une personne rencontrée en chair et en os ou d’un témoignage sous forme de journal ou d’une autre source documentaire ?

C’est un roman inspiré d’une histoire vraie. Durant dix ans j’ai interrogé Yvonnick (son second prénom dans la vie) et des ouvriers qui ont travaillé dans les années 60 aux Forges de Basse-Indre. La source documentaire n’est donc que la voix des témoins, leurs souvenirs, leurs désirs de transmettre leur histoire mais aussi l’iconographie des personnes interrogées et divers documents gardés précieusement aux archives de notre région.

Quelle place occupe l’évocation dans votre démarche d’écriture ? On apprend dès les premières pages qu’il s’agit d’une mémoire gardée secrète, « d’une carrière à l’intérieur de moi », comme la définit votre héroïne. Plus loin, elle se dira prête à « se transformer en calepin » pour tout connaître de l’usine et y consigner sa vie.

C’est une femme entière, elle veut s’exprimer à travers son histoire. La mémoire des gens qui sont rarement les héros et héroïnes de romans est tenue secrète car souvent ses témoins, nos trésors, les trésors d’un monde passé pensent que leur vie n’a pas d’importance, qu’elle n’intéresse personne. Qu’ils ont parcouru le monde, des décennies, ont vécu et doivent laisser leurs souvenirs en paix. Ils ont accepté d’être considérés comme des anonymes. Yvonnick a eu une vie fabuleuse, une vie romanesque. Par les calepins dans le livre elle sait que l’écrit est important, qu’il est la source de la transmission, de la trace. Les calepins dans l’usine gardent en mémoire le savoir-faire des ouvriers, durant des décennies ils y notent les pannes des machines, les incidents, les réparations, ils valent de l’or car en posséder leur fait gagner des années d’expériences professionnelles.

Peut-on pour autant dire que l’univers narratif du roman se déploie sur deux axes principaux ? Pour schématiser, pourrait-on dire qu’il s’agit d’un côté qui tient de la réalité sociale (usine, organisation du travail, ateliers, etc.) et d’un autre plus personnel, plus intime, consenti à être dévoilé aux lecteurs ?

J’aime écrire des romans de vie où se mélangent l’expérience professionnelle qui nous permet de connaître des métiers de l’intérieur avec ici des problématiques typiquement féminines d’intégration dans un atelier de métallurgie et l’histoire intime et privée de mes personnages. Je ne les dissocie pas. Ils forment un tout. Je suis persuadée que l’histoire intime et privée des gens reliée au monde qui les entoure, le lieu, le paysage, l’endroit où ils ont vécu leur enfance, où ils ont vécu et voyagé écrivent leur histoire, leur roman de vie, leur histoire de vie. Tout se mélange et offre un regard singulier et unique à chacun de nous. Ce qui nous relie au monde est infini. Yvonnick aime les hommes, aime l’amour parce qu’avant de devenir une femme elle a aimé l’océan, sa mère paludière l’a rendue forte. Sa force de vie lui vient des éléments naturels qu’elle a rencontrés enfant, et sa force de vie comme ouvrière dépendent eux aussi de son histoire personnelle.

Ainsi, je vous propose d’évoquer le premier aspect, celui de la réalité des ateliers, en essayant de déchiffrer ensemble la signification de plusieurs syntagmes chargés de valeur métaphorique que vous utilisez: les ouvriers sont « d’incroyables guerriers efflanqués et osseux, emballés dans des tabliers épais, les visages cuits, les pieds protégés par des sabots bretons ferrés ».

Ce sont des soldats, car la guerre se joue entre le feu, la chaleur du four et eux à chaque instants leur vie est en jeu. Ils sont maigres parce qu’être fondeur demande une énergie incroyable. Ils sont emballés car rafistolés avec de vieux morceaux de tissus et de cuir épais pour se protéger du mieux possible. Les visages rouges et tannés et donc cuits par le four. Les sabots ont une semelle de fer pour ne pas glisser dans l’huile et les déchets de cendre boueux. Les sabots bretons ont une languette de cuir sur le dessus.

Ce monde est « un pays de luttes, de rouille et de flammes » ; Yvonnick, la métallo, est « une femme aux bras épais, aux bras terribles, une femme aux bras d’or », « une femme d’acier » oubliant « qu’elle est une femme ».

Yvonnick veut être un homme comme tout le monde. On fait une distinction continuelle entre les hommes et les femmes, alors que dans les ateliers, les femmes travaillent si on leur laisse la possibilité d’approcher les métiers réservés aux hommes aussi bien qu’eux. Ce roman transporte une certaine joie d’être ensemble, de vivre ensemble dans les mêmes galères.

Elle avoue « habiter la moitié de [son] existence dans ce territoire d’un kilomètre six cent de long, trois cent mètre de large ».

L’usine est une ville, un endroit où on habite, où on se nourrit, où on communique, parle, où on vit des aventures, où on tombe amoureuse c’est son cas. L’usine est un lieu de vie. La sienne est immense et borde la Loire et la Loire la borde. Peu à peu je l’espère Yvonnick nous prouve que l’usine et les hommes et les femmes qui y vivent comme elles vont la réparer, lui donner une existence sociale qu’elle n’a pas choisie mais qui la conduit vers ce qu’elle va devenir.

L’autre moitié de son existence, celle de l’intime, est tout aussi riche. Elle révèle une femme d’une sensibilité particulière, aimante, éprouvée par la vie mais décidée à se battre. Sans rien dévoiler de son histoire, pouvez-vous nous dresser son portrait sentimental ?

Elle aime l’amour, l’amour du corps, parce qu’il la tient à la fatigue, à la colère et à la force. Son amour avec Dominik l’ouvrier rencontré à l’usine est mouvementé, intense désespéré, leur histoire est liée à un secret, à la promesse d’une vie meilleure de l’époque, quand l’argent gagné permet des modestes voyages. Avec cet homme elle devient femme, avec l’usine elle devient homme.

Yvonnick transporte l’amour du monde dans ses bras, avec son adorable fils trisomique, avec la passion pour son indépendance acquise par son salaire de l’usine, elle aime les hommes, ceux qui l’accompagnent, elle aime l’amour physique le seul capable de gommer les blessures, la fatigue et le chagrin. Puis elle basculera par amour encore vers un autre amour, celui de la sérénité, de l’acceptation d’un destin qui lui échappe.

Cet amour c’est Georges. Son dernier homme comme elle le nomme parce que porteur d’une bonté infinie. Avec lui l’amour ne sera pas physique. Ce sera l’amour qui console. C’est en cela que la vie d’Yvonnick outre qu’elle est ouvrière avait toute sa place dans un roman. Chaque personnage de son existence de sa mère Adénor à Georges sont porteurs de sentiments qui tissent la trame de romans forts.

Yvonnick est une puissante amoureuse.

Vient ensuite la période des grands bouleversements et de la fermeture de la forge où travaille Yvonnick. Comment vivent vos personnages ces changements, surtout à travers le combat syndical ?

La forge n’a pas fermé, l’usine est toujours en fonctionnement. Mais on lui a enlevé son cœur, on lui a arraché son âme dans l’indifférence des médias et du gouvernement qui a accepté ce compromis sans pitié pour les emplois en Loire Atlantique. En 2014, il a été muré, c’était un laminoir cinq cages qui fonctionnait parfaitement bien et donnait beaucoup de bonheur aux lamineurs, car sa mécanique datait de 1972 au moment où notre Métallo travaillait encore là-bas. Une mécanique ancienne sous-entend qu’il donnait un vrai travail aux ouvriers passionnés, offrait de vrais challenges pour être maintenu en état de fonctionnement. Une mécanique à l’ancienne pour les lamineurs qui sont aussi mécaniciens c’était du bonheur renouvelé chaque jour, cela donnait du sens au travail qui de plus en plus est effectué maintenant automatiquement. Ce laminoir avait une histoire, autour de lui dans un atelier immense la cohésion des métallos de Basse-Indre avait lieu. Depuis lors 150 emplois ont disparu de l’usine.

Donc, pour maintenir des emplois à Florange, le laminoir de Basse-Indre a été sacrifié dans l’indifférence générale, les bobines d’acier arrivent maintenant en 2018 déjà laminée à Arcelor Mittal Basse-Indre (l’usine où travaillait notre métallo Yvonnick a été rachetée par Usinor puis Arcelor après son départ en 1979). Le travail de l’acier n’est donc plus passionnant, il doit juste être traité et coupé. Le laminoir est la base d’une forge, sa raison d’exister.

Encore une fois, les femmes s’imposent comme de vraies combattantes qui opposent leurs paroles à celles du patronat.

Elles sont comme elles peuvent. Elles sont tellement mises à l’écart que souvent leur colère est plus dure, plus juste aussi, car elle est destinée à améliorer les conditions de vie de leur famille entière. A l’époque d’Yvonnick les syndicats les refluent, aucunes ne sont à leur tête. Le sexisme est partout couplé au patriarcat. Yvonnick en étant veuve s’est affranchie malgré elle, des hommes et c’est pour cela aussi je pense qu’elle en devient un dans le sens de la force, de travailler auprès d’eux physiquement et tient moralement avec la même rigueur. Mon roman social évoque à travers l’amour des êtres qu’Yvonnick croise la solidarité et la dignité du travail à cette époque. Les ouvriers et les ouvrières tiennent le coup parce qu’ils croient vraiment en la promesse d’une vie meilleure pour TOUS. En 1968 leur salaire augmentera d’un coup de 30 pour cent sans à cette époque qu’on ne leur enlève ce gain en taxes diverses. C’est un moment de bascule. Mais elles sont encore mises à l’écart de la politique et nos salaires et notre promotion n’est pas à la hauteur des promesses politiques. Le combat vers l’égalité est loin d’être gagné.

Pour finir, je souhaiterais avoir votre commentaire sur ces phrases bouleversantes qui pourraient avoir vocation de testament d’une génération censée à disparaître : « L’usine, c’est un bruit, mais aussi nos regards du temps où nos ancêtres travaillaient ensemble dans la campagne ou sur les océans, la loi du plus dur endurant et le soutien du plus faible »

C’est l’idée de la trace, de la mémoire en nous. Ce que vivaient ces gens à l’usine prenait modèle, s’étayait sur des millénaires d’un modèle de vie en commun. En Bretagne la solidarité a toujours été forte, on respecte le plus fort, le plus endurant car lui-même regarde et voit le plus faible et le protège. Ce modèle a explosé avec l’arrivée du management par les chiffres, les notes, les avis … L’usine pour ces gens qui venaient de la mer et des campagnes qui ont été dépeuplées par l’avènement de l’industrie a été pour eux un lieu de survie à recréer avec les mêmes valeurs que leurs ancêtres.

Interview réalisée par Dan Burcea

Catherine École-Boivin, La Métallo, Éditions Albin Michel, 2018, 336 p., 19,50 euros.