Considérée comme une « romancière de grand talent, peut-être la plus douée de sa génération » (Marc Semo, Libération du 21 janvier 2015), l’auteure roumaine Florina Ilis poursuit une carrière littéraire d’une remarquable et constante valeur qui justifie les éloges de la critique et explique l’attachement de ses nombreux et fidèles lecteurs. Ses romans, traduits magistralement en français par Marily Le Nir, lui ont permis de se faire connaître dans le paysage littéraire francophone et lui ont valu en 2010 le Prix Courrier international pour le meilleur livre étranger.

Considérée comme une « romancière de grand talent, peut-être la plus douée de sa génération » (Marc Semo, Libération du 21 janvier 2015), l’auteure roumaine Florina Ilis poursuit une carrière littéraire d’une remarquable et constante valeur qui justifie les éloges de la critique et explique l’attachement de ses nombreux et fidèles lecteurs. Ses romans, traduits magistralement en français par Marily Le Nir, lui ont permis de se faire connaître dans le paysage littéraire francophone et lui ont valu en 2010 le Prix Courrier international pour le meilleur livre étranger.

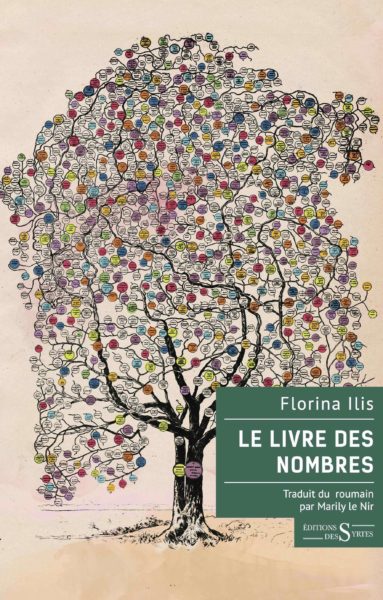

Nous vous invitons à suivre ce grand entretien pour faire plus ample connaissance avec cette auteure dont les Éditions de Syrtes viennent de publier le roman Le Livre des nombres.

Bonjour Florina Ilis, j’ai le grand plaisir de vous recevoir dans l’espace du blog Lettres Capitales, lieu dédié à l’échange culturel franco-roumain. Pour commencer pourriez-vous nous en dire un peu plus de choses sur vous ? On vous sait parfaitement francophone. Où vivez et travaillez-vous, quels sont vos centres d’intérêt, vos occupations et vos passions ?

Bonjour. Je vous remercie pour l’honneur que vous me faites de me recevoir sur Lettres Capitales, un blog profondément ancré dans l’actualité littéraire si riche.

J’habite en Roumanie, dans le nord-ouest du pays, à Cluj-Napoca, la ville la plus grande de Transylvanie, important centre universitaire devenu récemment un endroit fréquenté par beaucoup de jeunes spécialistes en informatique. J’enseigne à l’Université Babeș-Bolyai, à la Faculté des Lettres. J’aime ma profession qui me donne l’occasion de parler de littérature et d’être entourée d’étudiants auxquels je peux transmettre ma passion pour l’écriture, pour la littérature et les livres.

Depuis vos débuts en littérature et jusqu’à la publication récente de votre roman Le livre des nombres, vous avez poursuivi un brillant et riche chemin qui a reçu l’éloge de la critique. On dit de vous que vous êtes « une romancière accomplie » (Le Dictionnaire universel des créatrices). À quel moment et comment est née votre passion pour l’écriture ?

D’abord, il y a eu le désir de raconter des histoires. Enfant, j’aimais inventer et raconter des histoires. Ce qui est intéressant, c’est que je ne les appelais pas histoires, mais mensonges. Par conséquent, je faisais une différence entre les histoires vraies ou les contes de mon enfance (racontées par ma grand-mère) et les histoires mensongères, les fantaisies que j’inventais, qui étaient comme une sorte de romans enfantins : ni vraies, dans le sens du réel, ni complètement mensongères, étant donné que je trouvais mon inspiration dans la réalité. Je faisais, sans le savoir, de la littérature. Je n’ai pas transcrit ces histoires. Je les racontais à ma sœur cadette, chaque fois qu’elle me demandait de lui raconter un mensonge.

Ensuite j’ai commencé à écrire des vers avec des rimes, comme tous les enfants. Je m’inspirais des poésies de mes manuels scolaires, écrites par des auteurs roumains comme Vasile Alecsandri, George Coșbuc ou Otilia Cazimir. J’écrivais de la poésie car j’aimais sa musicalité. Et aussi pour impressionner mes camarades à l’école, sans avoir réussi finalement à impressionner qui que ce soit. J’ai écrit mon premier roman à 16 ans, en 1985, pendant mes études au lycée. C’était une candide histoire d’amour. À cet âge-là, je ne savais pas ce que voulait dire être écrivain ou publier des romans. Dans la Roumanie communiste de l’époque, la littérature était contrôlée par l’État et n’était pas considérée comme une véritable profession. La seule chose à laquelle un jeune aspirait était de passer le concours d’entrée à l’université et choisir ainsi une profession sérieuse pour gagner honorablement sa vie. J’ai choisi, quant à moi, la Faculté des Lettres en m’imaginant qu’en étudiant la littérature je pourrais toucher de plus près le rêve de devenir écrivaine.

J’ai compris que personne ne pouvait nous empêcher d’écrire, mais le droit de publier était un privilège accordé seulement à ceux qui acceptaient le jeu des compromissions avec le pouvoir communiste. J’étais trop jeune pour comprendre comment fonctionnait ce mécanisme compliqué et surtout à m’y accommoder. Heureusement est arrivée la Révolution de 1989 et, avec elle, la possibilité de publier et la liberté d’expression ont commencé à changer.

On dit aussi de vous que « vous construisez des mondes ». Après avoir débuté en 2000 avec un volume de haïkus, vous publiez un an plus tard votre premier roman Coborârea de pe cruce [La descente de croix]. Vous avez qualifié ce livre comme étant « le roman du créateur, de l’artiste, en lutte constante avec sa propre création ». Quel a été le cheminement de son écriture et que pouvez-vous nous dire sur sa substance narrative et symbolique ?

À l’époque où j’écrivais La Descente de croix j’étais très préoccupée par l’idée de la création, par le combat du créateur avec la matière de son art, avec les mots, ainsi que son désir d’atteindre la perfection artistique, l’absolu. J’étais ce qu’on appelle une romantique. Je pensais que l’art naît plus de l’inspiration que du labeur. J’avais transmis au personnage principal de mon roman, lui-même artiste, tous mes tourments et mes drames intérieurs liés à la création artistique. Pour que l’image de l’artiste soit plus complète, j’avais choisi de faire de mon personnage principal un peintre d’églises, qui s’interroge aussi sur le rapport de la foi et du démonisme dans l’art et la métaphysique. Si la période communiste avait prôné un art éthique, engagé, il me semblait nécessaire un retour au sens profond de l’écriture, à la nature même de l’esthétique afin de comprendre l’art dans un sens métaphysique.

Avec La Croisade des enfants (2010 pour la version française), vous marquez les esprits par une très forte fresque de la Roumanie contemporaine. Quel est le sujet de ce livre et, là encore, comment est né ce roman ?

Avec La Croisade des enfants, je suis parvenue à m’approprier l’idée du labeur nécessaire à la création et au style. Flaubert avait déjà écrit que « l’on n’arrive au style qu’avec un labeur atroce, avec une opiniâtreté fanatique et dévouée ». Je me suis attelée à mon tour à ce « labeur atroce ». J’ai écrit La Croisade des enfants pendant 5 années de labeur épuisant. L’idée m’est venue sur un quai de la gare de Cluj-Napoca où j’ai assisté au départ d’un train spécial vers Năvodari. Năvodari est un village fréquenté généralement par des enfants en colonie de vacances. Le jour où j’avais vu ce train rempli d’enfants en partance vers la Mer Noire, je m’apprêtais à prendre un autre train vers Bucarest. Le voyage de Cluj à Bucarest dure environ sept heures. En Roumanie il n’y a pas de trains à grande vitesse comme en France. Durant le trajet j’ai commencé à réfléchir au train des enfants et à créer déjà une histoire. En fait, je ne voulais pas une histoire pour enfants, je pensais à une narration qui puisse rendre compte de la situation de la Roumanie de cette époque. Entre 1990 et 2005, mon pays traversait une période marquée par des problèmes politiques et sociaux, le discours politique divisait la société, exaspérant les gens, les dressant les uns contre les autres : les ouvriers des mines de charbon contre les intellectuels, la gauche néocommuniste contre la droite libérale ou conservatrice. Les phénomènes sociaux prenaient de l’ampleur, comme ce fut le cas des enfants abandonnés. L’idée d’une croisade m’a semblé la plus appropriée afin de construire une narration symbolique ou parabolique ayant des implications historiques et sociales. Le plus difficile a été la recherche du style approprié. J’ai pensé que la manière la plus vivante et la plus expressive de raconter l’histoire était de permettre à chaque personnage d’exprimer en toute liberté ses pensées. Je n’ai fait que bâtir des liens et permettre aux mots de passer de l’un à l’autre.

Dans Les Vies parallèles (2015) vous racontez les dernières années de la vie tragique du poète national roumain Mihai Eminescu, en faisant se croiser des documents et des faits réels dans une magistrale enquête romanesque. Quant à votre manière d’écriture, sans point, mais avec des virgules uniquement, il y a une question que l’on ne peut pas s’empêcher de vous poser pour comprendre cette option. Pourquoi ce choix ?

Il est vrai que dans mes premiers trois romans, La Descente de croix, L’Appel de Mathieu et La Croisade des enfants je n’ai utilisé que les virgules. En somme, il s’agit d’un triptyque de la virgule. Les sujets se prêtaient à ce style dont La Croisade des enfants est en quelque sorte un accomplissement. La Croisade ressemble à un fleuve, au Danube, par exemple, qui part de sa source sous la forme d’un ruisseau, en grandissant, au fur et à mesure de son long voyage, prenant encore plus d’ampleur, fertilisant et en même temps menaçant les plaines et les lieux sur son trajet. Dans le roman le déroulement épique est semblable, prenant sa source dans un train de vacances et devenant, au gré de la narration, l’épopée d’une véritable croisade. Marily Le Nir, la traductrice du roman, a réussi à reproduire en français le rythme, la musicalité de son ruissellement.

À partir de Cinci nori colorați pe cerul de răsărit [Cinq nuages coloriés sur le ciel de l’Est], écrit après La Croisade, j’ai commencé à utiliser le point dans la ponctuation. De même pour Les Vies parallèles qui est, comme vous l’avez bien dit, une vraie enquête romanesque dont le but est la déconstruction (dans l’acception de Derrida) de la mythologie entourant la figure du grand poète roumain Mihai Eminescu (1850-1889). Je pense qu’un écrivain, selon les définitions de Genette de la narration, sait quelle voix privilégier dans son roman et comment choisir la meilleure d’entre elles afin de mieux servir le sujet et le caractère de ses personnages. L’écriture d’un roman se rapproche, selon moi, de l’élaboration d’une œuvre musicale. Les outils du musicien (la clé, la mesure, le phrasé) utilisés dans sa création ont dans l’écriture littéraire des correspondants de style (type de narration, voix, etc.). Mais avant tout c’est l’idée, l’impulsion initiale qui servira de déclencheur. Il incombe à chaque écrivain de donner une direction à cette impulsion.

Arrêtons-nous, si vous me permettez, sur votre dernier roman Le Livre des nombres qui vient de paraître toujours aux Éditions des Syrtes. Tout d’abord, sur son titre à consonance biblique. Ce n’est d’ailleurs pas la première fois, si l’on regarde attentivement ceux de vos précédents romans, que vous faites le choix de les emprunter d’ailleurs. Que représentent pour vous les titres de vos livres, en général, et particulièrement celui-ci ? Vous avez déclaré à une autre occasion que le titre est « une clé possible pour déchiffrer le roman » et que vous ne pouvez pas commencer un roman avant d’avoir choisi son titre. Cela nous rappelle Balzac, n’est-ce pas ?

En effet ! Je pense que le titre d’un roman est très important car il concentre l’essence même de l’histoire. Il n’y a pas de hasard dans un roman. Et il me semble que le titre ainsi que les noms de personnages sont importants. On sait que Balzac flânait dans les rues de Paris pour trouver, par exemple, quel nom donner à l’enseigne d’un commerçant qu’il allait introduire dans son roman.

À travers chacun des titres de mes romans, j’ai souhaité offrir aux lecteurs un indice qui puisse l’aider à percer les secrets des livres. Tout indice renferme de surcroît un sens encore plus caché, plus hermétique. Vous avez bien remarqué la consonance biblique de certains titres de mes romans : La Descente en croix, L’Appel de Mathieu, La Croisade des enfants, Le Livre des nombres. Évidemment le lecteur se rendra compte en lisant que leur sujet n’a de « biblique » que son sens métaphorique et, implicitement, poétique. Il se mettra alors à la recherche de ce sens caché. Ce sont la lecture et la présence d’une clé d’interprétation, que vous avez évoquées, qui ouvriront la route vers le décryptage de ce sens. Le Livre des nombres ne parle pas de l’exode des Juifs d’Égypte, de la traversée du désert pendant quarante ans et de l’arrivée en Terre promise. Quoique, métaphoriquement, il s’agit un peu de tout cela. Issus de plusieurs générations dont les histoires se sont croisées et ont exercé une influence les unes sur les autres pendant la période décrite par le roman, les personnages du Livre des nombres participent à leur tour à un « exode » du territoire de l’oubli de l’Histoire, à une errance dans le temps et à la recherche d’une terre promise. Cette terre promise n’est pas non plus le paradis, mais quelque chose de plus important encore, selon moi. La mémoire. Tant que nous nous souviendrons d’où nous venons, qui nous sommes et où nous allons, nous allons survivre comme nation, comme pays. L’Histoire ne peut pas retenir et contenir tout le passé ; la littérature, en revanche, par sa capacité de représentation, poétiquement parlant, le peut.

Toujours lié à ce titre du Livre des nombres, celui-ci nous offre d’emblée une indication sur la construction de l’ensemble, sous forme d’arborescence généalogique de grande ampleur. Vous racontez, à travers la voix d’un écrivain-narrateur, l’histoire de quatre générations de Roumains de Transylvanie. De qui et de quoi s’agit-il de point de vue sociologique et surtout de la typologie des personnages présents dans ce roman ?

L’image de l’arbre, qui illustre la couverture a, elle aussi, valeur symbolique et représente la charpente qui, tel le squelette humain, soutient le corpus narratif comme un tout : une histoire sur des familles et des généalogies doit se construire d’une manière arborescente, comme vous l’avez très bien remarqué. Au début, je voulais écrire une chronique familiale, sauf qu’un an plus tard, lorsque m’est venue l’idée du titre, je me suis rendu compte qu’il serait préférable d’ordonner toutes ces histoires selon la vision des nombres. À partir de là tout était devenu plus clair, et j’avais déjà une idée très précise du déroulement de l’histoire. Ne souhaitant pas que mes lecteurs assistent passivement à la confrontation entre mes personnages et les réalités du monde dans lequel ils vivent – chose inévitable, si j’avais suivi la logique de la narration classique d’un roman de famille –, j’ai opté pour une narration qui ne soit ni autobiographique ni réaliste, dans le sens traditionnel du terme. Au contraire, elle devait être capable de les attirer pleinement vers l’action du récit et leur donner l’impression de dialoguer avec les personnages, d’avancer à leur côté à la recherche des événements vécus et du sens de leurs vies. C’est ainsi que ce qui commence par une liste de noms, comme une ébauche de quelques lignes, finit par devenir, avec la complicité du lecteur – sur lequel je compte beaucoup –, un tableau de plus en plus riche en couleurs et débordant de vie.

Vous visez, dès le début, deux horizons narratifs, le premier, historique, qualifié de « vérité indémontrable », le second, symbolique, imprégné sur l’icône du temps qui passe, comme lors de la projection d’un film. À ce stade de notre conversation, j’aimerais savoir quelle importance accordez-vous à cet équilibre – fragile, sans doute –, entre le réel et la fiction?

Paul Ricoeur situe le discours historiographique dans une tension spécifique, entre identité narrative et ambition de la vérité. Eh bien, la littérature ne possède ni l’ambition ni la prétention de la vérité. Quant à l’identité du narrateur – la voix (au sens poétique) –, la littérature choisit le plus souvent de mauvais conteurs. Inutile donc d’insister sur la grande différence entre ces deux sœurs – l’histoire et la littérature –, même si elles échangent de temps à autre leurs habits au risque d’être confondues par les néophytes. D’autre part, la littérature peut retenir d’une époque des choses que l’histoire ignore (états d’âme, sentiments, contradictions, etc.) et utiliser des catégories (sublime, tragique, comique, dramatique ou lyrisme) que la grande Histoire doit éviter, même si elle s’autorise à le faire dans un sens général et au niveau de l’interprétation collective. La collectivisation des terres, par exemple, a été la tragédie de toute une communauté, et l’histoire roumaine contemporaine l’analyse comme telle. La littérature possède des moyens poétiques pour simplifier les événements et fixer ainsi, à travers la représentation d’un destin individuel – du grand-père Gherasim, par exemple –, la tragédie d’une communauté. Ainsi tend-elle vers une vision intégratrice et représentative, dans un sens artistique et non historique. De cette façon j’ai compris que la mémoire est inséparable de la fiction, de la narration. Mon rôle (en tant qu’écrivain) a été d’emprunter à la mémoire les moyens de la littérature, d’offrir cohérence, forme et expression, substance et valeur aux souvenirs liés au passé.

Vue de loin, l’Histoire majuscule semble écraser les vies minuscules (pour reprendre ici le célèbre titre de Pierre Michon) de ces paysans. L’ampleur de la construction narrative que vous proposez évite cependant cette image réductrice, déterministe, de l’homme broyé par les événements dont il ne maîtrise pas le déroulement. Quel lien ont vos personnages avec l’Histoire qui ne manque pas d’occasions à bouleverser leurs vies tout au long de ce siècle contenu dans votre livre ? Explorer leurs vies intérieures compte plus pour vous que les frasques historiques qui les malmènent ?

Mon roman met face à face les vies des personnages simples, avec leurs vies minuscules ou sans d’importance, sur quatre générations, à travers les grands événements de l’Histoire : la Première et la Seconde Guerres mondiales, la stalinisation puis l’après 1989. Tous ces événements ont laissé des traces dans leurs vies. En Transylvanie, pendant la Grande Guerre, les jeunes paysans ont été les premiers à avoir été enrôlés de force et envoyés au front. Parmi eux, des dizaines de milliers sont morts dans toute l’Europe. L’année 1914 est dans mon roman la référence temporelle la plus ancienne. Lors de la Seconde Guerre, les paysans ont dû quitter contre leur gré leurs terres, ont été obligés de les confier à leurs femmes et aux vieux de la famille et sont partis se battre dans un pays étranger, la Russie, pour suivre ensuite l’ordre contraire de retourner les armes contre leurs faux alliés et se joindre aux Russes.

La collectivisation des terres a été la troisième lame de fond à broyer la vie des gens, pour la simple raison qu’ils aimaient leurs terres et leurs biens. Les statistiques montrent que les plus nombreuses victimes du communisme, numériquement parlant, sont issues de la paysannerie (Voir Romulus Rusan, Cronologia şi geografia represiunii comuniste în România. Recensământul populaţiei concentraţionare 1945-1989 [La chronologie et la géographie de la répression communiste en Roumanie. Le recensement de la population concentrationnaire], Fundaţia Academia Civică, 2007). Les paysans qui possédaient des terres ont été évacués, déplacés, disloqués, leurs familles obligées de quitter leurs propres maisons. Ceux qui s’opposaient ouvertement ont disparu dans des camps. C’est le cas de Gherasim, mon personnage. L’offensive contre les paysans a continué plus tard par les expérimentations d’ingénierie sociale, issues de la vision démentielle de Ceaușescu qui ont culminé dans les années ’80 avec la politique de transformation des villages en quartiers de barres d’immeubles. Après 1989 les villages se sont remis difficilement, les vieilles blessures se sont rouvertes, d’autres, comme celles du capitalisme agressif se sont rajoutées dans ce combat pour la survie.

Vivant dans la nature, suivant le cycle des saisons qui leur assure la survie, les villageois ont établi une sorte de pacte spécial avec l’Histoire et ses « intempéries », considérant les guerres, les révolutions et les mouvements politiques comme des catastrophes semblables à celles de la nature (tempêtes, gels, blizzards, sécheresses), des désastres dont on ne peut se défendre qu’en se mettant à l’abri le temps qu’ils passent. Ce n’est pas un hasard qu’un orage éclate à la fin de mon roman… C’est dans ces éléments que je reconnais l’essence et, peut-être la vitalité de ce groupe social. Je ne dis pas que c’est l’attitude que nous devons adopter devant certaines initiatives politiques qui finissent par s’avérer catastrophiques. À court terme, il s’agit d’une attitude guidée par l’instinct de survie. À long terme, on ne sait pas…

Dans ce même contexte, votre livre reste un roman familial. En quoi ce noyau familial garantit-il l’unité de votre ensemble narratif et quelle place occupe-t-il dans l’économie de votre roman ?

Je dirais qu’il s’agit d’un roman familial si je pense au narrateur, à ce personnage fictionnel que j’ai créé pour qu’il raconte mon histoire. Le Livre des nombres devrait être lu comme une fiction, tout en cherchant le plaisir offert par une histoire racontée par quelqu’un au fait des choses. Ce n’est pas un roman autobiographique même s’il intègre des personnages qui renvoient vers de personnes réelles ou des histoires dont j’ai moi-même eu connaissance à un moment donné. C’est justement pour garder son caractère « artistique » et objectif que j’ai choisi comme narrateur principal – il y en a plusieurs – un homme. J’ai donc pris des mesures de précaution poétique pour éviter au lecteur de dire de manière trop hâtive qu’il s’agit d’un roman plus ou moins autobiographique. Je n’ai pas voulu amoindrir moi-même son caractère artistique et lui conférer une direction autobiographique en parlant de moi et de ma famille. Dans une interview avec Alain Finkielkraut au Nouvel Observateur (1981), Philip Roth écartait l’appellation autobiographique donnée à son roman Portnoy et son complexe, en affirmant qu’il n’était pas attiré par la trivialisation de la fiction et sa transformation en commérage ; la tentation du lecteur de chercher des indices personnels ne fait que compromettre le caractère poétique du texte.

En répondant à votre question, je peux dire que j’ai utilisé dans le roman beaucoup de choses réelles ou historiques que j’ai transformées par la fiction en un livre sur nous tous.

Pour reconstruire cette histoire familiale, votre narrateur n’hésite pas à explorer différentes sources. Quels sont ces filons et comment avez-vous réussi à les rassembler ?

Je nourris une énorme admiration pour Marguerite Yourcenar qui dans ses trois volumes du Labyrinthe du monde (Souvenirs pieux, Archives du Nord et Quoi ? L’Éternité) construit d’une façon très moderne une impressionnante chronique familiale. Avec des insertions poétiques modernes dans les chapitres dédiés à l’oncle Octave, poète sentimental de la fin du XXe siècle. La tâche de Marguerite Yourcenar m’a semblé plus facile que la mienne parce qu’elle avait à sa disposition tous les documents provenant des archives de sa famille dont les racines remontaient au loin, à la fin du XIVe siècle. Dans mon cas, les choses ont été plus difficiles mais plus intéressantes, n’ayant accès qu’à très peu de documents, à quelques photos et à une collection très riche d’histoires transmises oralement. Cela m’a permis d’imaginer les parties qui manquaient aux documents et de me libérer ainsi des carcans imposés par les règles du roman autobiographique. D’autre part, cet exercice d’imagination est plus difficile parce que, par souci de sauvegarder le caractère plausible du texte et la crédibilité de l’histoire, je devais faire appel à la fiction là où le passé se rétrécissait et où l’horizon s’assombrissait, sans pour autant permettre à l’imagination de devenir trop excessive et de tuer ce qu’il y avait de plus vivant dans le récit.

Je vous propose de prendre ici comme exemple la figure fortement symbolique de Petre Barna, l’arrière-grand-père du narrateur. Nombreux sont les épisodes où cet homme exceptionnel prouve sa qualité d’homme légendaire. Arrêtons-nous, si vous le permettez, sur cette photo de chasse que son arrière-petit-fils, devenu narrateur, évoque, en essayant de surprendre l’essentiel de cet être unique. Pourriez-vous nous parler de ce Petre Barna ? De qui et de quoi est-il le symbole ? Incarne-t-il tout une lignée qui correspondrait à l’arbre généalogique de toute la/les famille(s) présente(s) dans le roman ?

J’ai créé Petre Barna avec le peu d’informations dont je disposais sur mon arrière-grand-père, le prototype du personnage. Tout ce que j’ai introduit dans le roman sur lui est issu des histoires racontées par ceux qui l’ont connu. Il est mort quand j’avais deux ans. Il me reste quelques photos de lui. L’une d’entre elles, que j’ai utilisée, c’est une photo de chasse prise, en réalité peu de temps après la Première Guerre quand mon arrière-grand-père était un grand chasseur. Pour des raisons fictionnelles, j’ai présenté la photo comme datant de 1914.

J’ai créé Petre Barna avec le peu d’informations dont je disposais sur mon arrière-grand-père, le prototype du personnage. Tout ce que j’ai introduit dans le roman sur lui est issu des histoires racontées par ceux qui l’ont connu. Il est mort quand j’avais deux ans. Il me reste quelques photos de lui. L’une d’entre elles, que j’ai utilisée, c’est une photo de chasse prise, en réalité peu de temps après la Première Guerre quand mon arrière-grand-père était un grand chasseur. Pour des raisons fictionnelles, j’ai présenté la photo comme datant de 1914.

Le personnage de Petre Barna est construit selon la structure d’un caractère. Le rôle d’un caractère, dans la littérature classique, est celui de mettre en avant une particularité puissante, de sortir du décor, de laisser son empreinte sur le cours des événements. Petre Barna, mais aussi la grand-mère Zenobia sont issus d’un monde où de tels caractères sont crédibles à la fois dans le roman et dans la vie. Un caractère n’accepte pas les déterminations du monde, mais il s’impose au monde, obligeant les autres à s’adapter à ses intérêts. Ces caractères sont crédibles dans le monde où ils ont vécu – dans le cas de la grand-mère Zenobia, la période de l’entre-deux-guerres –, un monde qui s’éteint avec eux. Dans mon roman, si vous regardez attentivement, mes personnages qui appartiennent à quatre générations différentes (Petre Barna, Gherasim, Ioachim et le narrateur) donnent à voir, chacun, la vision de son époque qui laisse son empreinte sur les gens. D’autres personnages dépassent cette époque et vivent dans un temps qui n’est pas le leur et deviennent, selon les circonstances historiques, des personnages tragiques. C’est aussi le cas de Petre Barna que je présente, à la fin de sa vie, comme un vaincu. Le communisme n’aimait pas des gens comme lui et cherchait par tous les moyens à les mettre à genoux.

Choisissons cette fois une figure féminine plus particulière qui vit dans votre roman : celle d’Angelina, personnage atypique, une femme qui veut vivre comme les autres, en franchissant la frontière de sa condition de Gitane nomade. Elle a un don qui la transfigure et qui la rend méconnaissable, écrivez-vous en parlant d’elle. Pourriez-vous nous décrire ce personnage de légende ?

Dans La Croisade des enfants le personnage de dada Angelica a un rôle important. Elle est dépositaire d’un savoir ancestral, traditionnel, dans lequel le monde est perçu comme un signe et, pour le connaître, il faut l’interpréter comme dans l’art divinatoire. Dans Le Livre des nombres il y a une autre Angelina, une sorcière, qui ne sait pas lire et écrire, mais elle est capable d’interpréter avec finesse les signes des livres de divination. Les deux personnages se ressemblent et sont issus d’un monde que je ne pouvais pas ignorer, car les deux romans sont des représentations de la réalité.

Je suis fascinée par l’idée que les gens font appel à des voyantes pour connaître l’avenir ou comprendre ce qui leur arrive, et je me suis toujours demandé pourquoi l’affaire de la divination prospère plus à certains moments. Dans La Croisade des enfants la sorcière vivait à une période où les voyantes étaient très recherchées, alors que dans Le Livre des nombres cette profession semble avoir perdu de son influence.

D’autre part, je ne peux pas ignorer le lien entre la littérature et l’interprétation divinatoire des signes. Si je pense à la célèbre phrase de Flaubert, je crois pouvoir affirmer que la sorcière Angelina c’est moi. Comme Angelina, l’écrivain est confortablement assis sur le tapis de sa chambre, sans devoir trop se déplacer, presque aveugle et ignorant de nombreux aspects du quotidien, mais possédant un savoir secret sur le monde et sur la réalité que les moyens poétiques, artistiques tentent d’interpréter, d’exprimer et de rendre aux lecteurs.

Pour conclure, j’aimerais vous interroger sur cette phrase : « Conférer un sens supposé ou possible à des mots illisibles, en se réjouissant d’en avoir élucidé un ou deux à partir de petits riens […] ». Peut-on dire que ces mots ont valeur, en ce qui vous concerne, d’un véritable ars poetica, et, si oui, comment l’expliciter afin de mieux nous aider à comprendre votre crédo littéraire ?

La littérature ne peut pas remplacer l’histoire, la sociologie, l’anthropologie historique ou l’économie politique. La littérature ne fait que raconter une histoire imaginée et, pour la rendre plus crédible, elle crée l’illusion de la réalité, de l’authenticité des événements. Tout est permis et tout dépend de l’intention de l’écrivain. Mon principal outil dans la création de cette illusion a été le jeu de la mémoire et de la remémoration, et implicitement, de l’oubli et de l’imagination. La beauté consiste dans le fait qu’elle est un jeu très sérieux, parfois capable de nous étonner par sa véracité…

(Traduit du roumain par Olimpia Verger et Dan Burcea)