Ana Barton : la quête de la perfection des mots

Ana Barton écrit depuis son plus jeune âge, mais elle a choisi de débuter tard dans la littérature par respect pour les mots, comme elle aime dire. Son pari s’est avéré gagnant : après la parution, en 2014, de son premier roman, Prospect de femeie (Femme, notice d’utilisation), le nombre de ses lecteurs n’a cessé de s’agrandir et, au bout de quelques années et de cinq autres romans publiés, elle est devenue l’une des écrivaines les plus aimées par le public roumain. Le lancement de son roman le plus récent, Ophanim, a fait salle comble dans une des librairies les plus connues de Bucarest, Humanitas Cismigiu. Car, en plus de son talent littéraire, Ana en possède un autre, peut-être beaucoup plus précieux, celui de rassembler autour de sa personne et de ses livres une communauté de lecteurs devenus, par respect pour son écriture amoureuse des mots, des amis fidèles.

Ana Barton écrit depuis son plus jeune âge, mais elle a choisi de débuter tard dans la littérature par respect pour les mots, comme elle aime dire. Son pari s’est avéré gagnant : après la parution, en 2014, de son premier roman, Prospect de femeie (Femme, notice d’utilisation), le nombre de ses lecteurs n’a cessé de s’agrandir et, au bout de quelques années et de cinq autres romans publiés, elle est devenue l’une des écrivaines les plus aimées par le public roumain. Le lancement de son roman le plus récent, Ophanim, a fait salle comble dans une des librairies les plus connues de Bucarest, Humanitas Cismigiu. Car, en plus de son talent littéraire, Ana en possède un autre, peut-être beaucoup plus précieux, celui de rassembler autour de sa personne et de ses livres une communauté de lecteurs devenus, par respect pour son écriture amoureuse des mots, des amis fidèles.

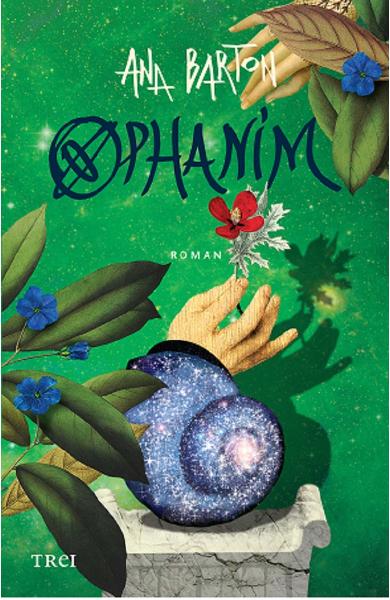

Publié en 2022 par la maison d’édition TREI, Ophanim raconte à la première personne l’histoire d’un garçon apparemment ordinaire dont un secret personnel fait de lui un personnage fabuleux : son ouïe très développée l’aide à percevoir le monde d’une manière unique, sentir, par exemple, les émotions des gens avant même qu’eux-mêmes en deviennent conscients. Avec le personnage d’Ophanim, l’écriture d’Ana Barton, qui mise beaucoup sur la sensorialité et sur la musicalité des phrases, franchit un nouveau seuil de sa quête de la perfection à travers l’univers des mots.

Je vais commencer de manière un peu abrupte. Tous tes livres attirent le lecteur par leurs titres : Prospect de femeie (Femme, notice d’utilisation), Juramant de ratacire (Serment d’errance), Pervazul lui Dumnezeu (Le Rebord de Dieu), Nemuritorii de rand (Les Immortels ordinaires). Ce sont des titres derrière lesquelles on devine déjà l’existence d’une tentative de confession, et qui invitent à mieux connaître celui qui écrit. Comment choisies-tu les titres de tes livres ? Es-tu le genre d’auteur qui finit d’abord le livre et choisit ensuite son titre ou, au contraire, tu choisis d’abord un titre autour duquel tu construis ton livre ?

Et Mamifer (« Mammifère »), tu le trouves comment ? Je plaisante, je me suis rappelée une question qui m’a été posée après la parution de mon livre: est-ce qu’il s’agit d’un livre sur les animaux, est-ce qu’il y a des illustrations ? Des illustrations, il en avait et on y trouvait aussi quelques animaux, un peu plus nombreux que ceux que l’on pourrait deviner au premier abord. Femme, notice d’utilisation a été l’idée de mon éditeur, Alex Voicescu. J’aurais voulu lui donner un autre titre, Export de privighetoare (Exportation de rossignol) qui était aussi le titre d’un des récits inclus dans le livre. Mais Alex m’a dit que, comme c’était mon premier livre et que le public ne me connaissait pas, ce titre risquait de paraître trop bizarre. J’avais accepté à cette époque, mais je n’ai jamais été contente de ce titre. D’ailleurs, il y a eu des gens qui m’ont demandé s’il s’agissait d’un manuel dédié aux hommes. J’ai été polie, j’ai répondu gentiment, tu me connais. Je ne dis de gros mots que lorsque je suis toute seule. Serment d’égarement est un titre qui m’est venu pendant que j’écrivais le livre, Le Rebord du Dieu a eu comme titre de travail Là où se réunissent les songes, et Les Immortels ordinaires m’est venu avant de commencer le livre, un soir, avant de me coucher. J’avais un autre livre en tête, un livre par dessus lequel d’autres livres s’écrivent depuis des années. Son problème est que c’est un livre trop timide. Il ne veut pas bouger, il reste là et regarde les autres passer devant lui. Bref, chaque livre a son histoire, y compris l’histoire de son titre.

On dirait pourtant que ton roman le plus récent, Ophanim, ait un peu changer la règle du jeu. Je suppose que tu as aussi pensé à ça : pour le lecteur « ordinaire » ce mot, ophanim (qui a d’ailleurs une musicalité particulière) ne signifie pas grand-chose avant qu’il ne lise le livre ou avant qu’il ne cherche sa définition dans un dictionnaire. Il s’agit donc d’un titre qui n’invite pas directement dans l’intimité de l’autrice mais qui incite plutôt à l’aventure d’une recherche de sens. Pourquoi as-tu choisi ce titre ? As-tu redouté, ne serait-ce que un seul instant, que celui-ci pourrait faire fuir tes potentiels lecteurs ?

Je n’ai eu aucun doute, au contraire, je pense qu’il va susciter la curiosité du lecteur. Ce livre a eu lui-aussi un titre de travail : pendant deux ans, des quatre que j’ai mis pour l’écrire, il s’est appelé Nemiluita (Abondamment) ; il s’agit d’un jeu de mots qui peut également signifier en roumain « sans merci ». Pourtant, ce titre ne m’a pas paru le plus approprié, il pouvait donner à penser à des choses cruelles, ce qui n’était pas le cas. Un jour j’ai eu une révélation et j’ai décidé qu’il allait s’appeler tout simplement comme le personnage-narrateur. Pratiquement, j’ai renoncé à tous les détails de mon écriture et j’ai fait ressortir sur la couverture l’essentiel du récit. Selon moi, il s’agit d’un titre qui invite le lecteur à découvrir son sens, à savoir s’il signifie vraiment quelque chose ou s’il s’agit simplement d’un nom propre. Magda Mărculescu, l’éditrice du livre, a eu elle-aussi un peu peur.

Tes livres misent beaucoup sur l’harmonie. Tes phrases ont une musicalité toute particulière, les images que tu crées sollicitent tous les sens du lecteur. C’est comme si on écoutait une symphonie qui le tiendrait prisonnier jusqu’au dernier accord. En tant qu’autrice, est-tu aussi prisonnière de tes livres au fur et à mesure que tu les écris ? Comment pourrais-tu décrire la gestation de tes livres ?

Je te remercie de cette affirmation, il est important pour moi de savoir comment un lecteur lit et vit mes livres. Moi, quand j’écris, j’entends. J’entends même quand je pense. Pour moi, tout mot est avant tout un son, chaque syllabe a sa musique. Je fonctionne comme ça depuis mon enfance. Plus tard, j’ai trouvé utile cette particularité et j’ai décidé de la développer de mon mieux. Je fais tout le temps cette chose, sans même faire exprès, c’est quelque chose qui m’arrive naturellement. Les mots ont toujours été mes jouets préférés. Ça ne veut pas dire que je n’ai pas arraché des têtes de poupées en essayant de les peigner ou que je n’ai pas joué aux jeux de cape et d’épais avec les garçons ou que je n’ai jamais collé, avec les autres fillettes, des pétales de fleurs sur mes ongles.

J’écris parfois facilement, parfois laborieusement, parfois rapidement, parfois avec lenteur. Il m’arrive d’écrire jusqu’à ce que je m’écroule. Littéralement. Je me raidis sur ma chaise et je tombe en me levant. Je suis tombée une fois devant mon bureau. Parfois je suis prise d’une agitation qui m’empêche de trouver ma place : je m’assieds, je me lève, je bois une verre d’eau, j’ai des envies de confitures ou de pickles, comme si j’étais vraiment enceinte. Quand je trouve la forme qui me semble être la meilleure pour ce que je veux dire, autrement dit quand je mets le livre au monde, je retrouve la paix, je suis faible mais satisfaite pour une demi-heure environ. Puis je commence un autre travail. Il m’arrive de passer des journées entières à peaufiner une phrase. Pendant des jours comme ceux-là, tout me gêne, je veux que le monde m’oublie et je ne fais que fouiller pour trouver les meilleures phrases. D’habitude, elles viennent d’elles-mêmes au moment où je quitte mon propre jeu.

Si je devais te décrire en deux mots, je dirais de toi que tu es une écrivaine « des racines » En effet, tu as beaucoup écrit sur les « racines » de ton enfance, le village de Potlogi. Quelle est, selon toi, l’importance de ces racines dans ton écriture ?

Oh, j’espère que les habitants de Potlogi ne sauront jamais pas que tu appelles leur bourg un village. Les villages sont situés tout autour : Pitaru (lieu de naissance du peintre Nicolae Grigorescu), Românești, Căscioarele, Ziduri, Găiseni, Cărpenișu… C’est ce qu’ils te diraient eux, car je n’ai jamais vu des gens assez fiers des lieux où ils habitent. Le palais et la vieille église de Brancovan font que tous les habitants de Potlogi se sentent un peu comme étant des nobles, il faut le savoir.

Pour moi, Potlogi est le lieu de ma naissance, le lieu où j’ai grandi jusqu’à mes sept ans, le lieu qui m’a nourrie et qui, d’une certaine manière, me nourrit encore, même si mes grands-parents sont partis depuis vingt ans aux Cieux. Aux Cieux et dans la terre de Potlogi, la même dans laquelle je reposerai quand mon temps sera venu. Je crois avoir répondu à ta question, n’est-ce pas ? Peut-être de façon un peu trop directe.

Mes racines sont ancrées dans cette terre et de là, par les gens que j’ai connus et aimés, mes racines absorbent encore l’eau vive qui nourrit toutes mes cellules. Potlogi est tout en moi et, moi aussi, je suis toute entière dans sa terre. Mais je le visite rarement, car la douleur de le quitter est trop grande. J’ai chaque fois le sentiment d’un déchirement.

Restons pourtant encore un instant sur ce lien entre ta biographie et tes livres. Tu es diplômée de théologie et ça se voit dans presque tous tes livres. Peut-être un peu plus dans tes derniers deux romans, « Les Immortels ordinaires » et « Ophanim », pour lesquels la découverte de la signification-même de leurs histoires me semble conditionnée par une certaine culture théologique. Je ne vais pas te demander une fois de plus si ce pari avec un lecteur du XXIe siècle ne te semble pas un peu risqué, mais je vais te demander tout simplement comment t’imagines-tu, Ana Barton, le Dieu idéal de ce siècle ?

Je me permets de te contredire. Je ne crois pas qu’il est nécessaire pour mon lecteur d’avoir une quelconque culture théologique, pas plus que tout le monde en possède. Ce qui est vraiment nécessaire, je crois, c’est que le lecteur n’ait pas perdu son goût pour le mystère ou, s’il l’a pourtant égaré quelque part, d’accepter le pari de sa récupération. C’est là le pari de mes deux derniers livres. Nous tous, croyants ou athées, nous vivons parfois des choses que nous ne pouvons pas nous expliquer en faisant recours à la seule raison ou à la seule logique et que personne ne peut nous les expliquer ainsi. Parfois, on les considère comme des coïncidences, parfois des choses étranges dont on essaie de nous éloigner, mais chaque individu a vécu au moins une fois dans sa vie des choses complètement inexplicables. C’est à partir de ces points qu’on se dirige vers la vallée du mystère du monde et sur cette route, on n’a pas besoin de subtilités théologiques, pas du tout. On a seulement besoin d’une prédisposition pour accepter l’existence du mystère, ça, oui.

Dieu n’a pas de commencement, ni de fin, il n’habite nulle part et ne va nulle part. Il est au-dessus de tous les concepts humains mais il nous reste nécessaire pour fonctionner un tant soit peu dans le mouvement brownien de nos jours. Si tu me demandes comment je crois que Dieu nous voit, eh bien, je crois qu’il oscille entre mourir de rire, d’étonnement et de pleurs, d’attendrissement, de joie, de nouvelles éclats de rire et puis encore des pleurs, en boucle. Tu observe que je me défends de m’arrêter à ton expression, « Dieu idéal », parce que là, oui, il s’agit de la manière dont les humains ont besoin de Dieu. Or, Dieu est ce qu’il est, comme il est. Nous ne devrions pas vouloir l’ajuster selon nous-mêmes, ça, cette prétention à nous, c’est quelque chose de très amusant et exaspérant à la fois.

Dans Ophanim, le personnage central, Ophanim/Fane/Garçon/Intrieș („Celui qui entre”) a une qualité qui le rend presque fantastique : son ouïe. Ton Ophanim entend tout, il entend trop et cette qualité ou ce défaut inhabituels le font percevoir tout le (dés)ordre du monde. Pourquoi l’ouïe ? Pourquoi pas un autre sens, la vue ou la très convoitée télépathie ? Est-ce que le sens de la vie change, quand on entend trop bien ?

Oui, il change. C’est ce qui se passe dans mon cas, qui ai une ouïe plus fine que la plupart des gens que je connais, cela arrive d’autant plus à Ophanim dont l’ouïe est suffisamment forte pour qu’il puisse entendre les entrailles de la Terre, le sifflement d’un train qui passe à une dizaine de kilomètres ou la manière dont le mensonge frappe dans les corps des hommes. L’hyperacousie condamne à la solitude, vous heurte la tête de vos murs intérieurs, tout son, même le plus faible pour les autres, vous déchire, vous démolit, ne vous permet pas d’être ou de faire ce que vous aimeriez être ou faire en absence de ce don involontaire. Ophanim entend trop et entend autrement, c’est quelqu’un de complètement remodelé par son ouïe. Nous sommes tous remodelés par nos particularités, y compris nos qualités, mais dans son cas, son ouïe le transforme en un être complètement différent. Il vie sur le seuil d’un vacarme perpétuel, une vie qu’il doit sauver de la malédiction des sons, pour retrouver un peu de paix, de silence, de repos. Mais il n’y arrive pas, car il est entièrement submergé par l’empire des sons.

Une dernière question : Ophanim est un livre écrit pendant la pandémie. Sur les « laboratoires » des écrivains pendant la pandémie, on a déjà beaucoup écrit. Je me permets donc de te demander : est-ce que la pandémie a influencé ton écriture? Et si oui, comment ?

Quand la pandémie est arrivée, je l’ai ressentie comme une bombe tombée sur mon « laboratoire ». J’ai eu terriblement peur et j’ai vécu un blocage, je n’étais plus capable d’écrire. Je prenais seulement des notes sur du papier avec mon stylo sans pouvoir m’arrêter. J’ai été moi-même choquée par ces idées qui continuaient à me visiter, sans savoir si elles venaient de l’intérieur ou de dehors, de l’endroit d’où avait disparu la terreur de cette maladie. Des mois durant, j’ai seulement écrit avec mon stylo sur du papier. J’ai même sorti et inauguré mon meilleur stylo-plume, un cadeau reçu en 2016 que je gardais pour mes « grands œuvres » avant ma mort. Je l’avais jusque-là gardé dans sa boîte mais, quand j’ai réalisé la présence de la mort, tout près, je l’ai sorti, j’ai mis de l’encre dans son réservoir et j’ai finalement décidé de m’adonner au grand plaisir de sentir son glissement sur le papier. C’est seulement au mois d’août que j’ai réussi à travailler de nouveau sur l’ordinateur, je ne sais pas pourquoi à ce moment, la peur était toujours là mais peut-être que je m’étais habituée avec elle, sans m’en rendre compte. La particularité d’Ophanim est que je l’ai écrit simultanément sur le papier et sur l’ordinateur. Je ne me rende pas compte si ça a changé mon écriture et peut-être je ne me rendrai jamais compte. Mais, tu vois, c’était peut-être son destin : d’avoir été écrit en quatre ans, avec une pandémie au milieu. Il est possible que, dans d’autres conditions, il aurait pu être différent. En fait, je pense que c’est presque sûr.

Ana Barton, Ophanim, Editura Trei, 2022; 336 pages.

Propos recueillis et traduction du roumain, Alina Pavelescu

Alina Pavelescu (née en 1972), autrice, historienne et archiviste, titulaire d’un doctorat de l’Institut d’études politiques de Paris, est l’auteur de romans à succès L’héritage de la vieille femme Stoltz (2018), Le syndrome de Stavroghin (2019). Elle publie également régulièrement des études et des ouvrages non fictionnels, dont Martha Bibescu et les voix de l’Europe. Correspondance et dossiers du CNSAS. 1941-1945 (2017).