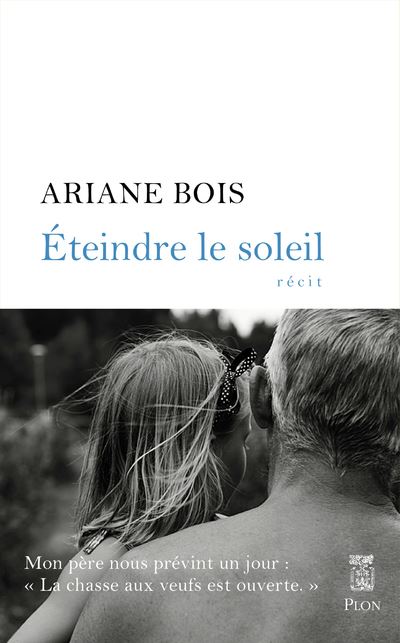

Ariane Bois publie Éteindre le soleil, un récit intime d’une bouleversante humanité dédié à un père, le sien, dont elle est liée par « une relation unique » surtout lorsqu’elle se rend compte de l’emprise psychologique qu’exerce sur lui Édith, une femme venue de nulle part dans la vie de leur famille. Commence alors entre ses deux femmes un combat, entre compétition et rivalité, pour l’arracher de cette mainmise d’une part et pour le couper de son passé et de sa famille, de l’autre.

Ariane Bois publie Éteindre le soleil, un récit intime d’une bouleversante humanité dédié à un père, le sien, dont elle est liée par « une relation unique » surtout lorsqu’elle se rend compte de l’emprise psychologique qu’exerce sur lui Édith, une femme venue de nulle part dans la vie de leur famille. Commence alors entre ses deux femmes un combat, entre compétition et rivalité, pour l’arracher de cette mainmise d’une part et pour le couper de son passé et de sa famille, de l’autre.

C’est sur cette solarité de votre père que je vous propose de commencer notre discussion autour du récit que vous venez de publier. En quoi cette vertu astrale – qu’il ne faut surtout pas éteindre – de la figure paternelle est-elle si essentielle pour vous pousser à lui faire une place d’honneur dans ce récit ? Autrement dit, décrire cette relation père-fille n’est-ce pas en quelque sorte la sauver de l’oubli, à la rendre éternelle et lumineuse avec les moyens de l’écriture ?

Oui, écrire sur les siens est un moyen de ne pas les oublier, de les maintenir en vie, d’habiller leur existence d’un linceul de phrases, une expression lue quelque part que j’aime tout particulièrement. J’avais écrit sur mon frère dans mon premier roman « Et le jour pour eux sera comme la nuit » paru chez Ramsay, puis sur ma mère dans « Sans oublier » (Belfond), je voulais ici rendre hommage à mon père, personnage qui apparaissait en filigrane de ces textes, mais qui là prend toute la lumière, car sa vie ressemble à celle d’un personnage de roman.

« Un père un brin filou, un peu voyou, détestant l’ordre établi » – ce sont quelques traits de caractère de cet homme si marqué – ajoutez-vous – par « sa générosité sans limites ». Pouvez-vous compléter ce portrait succinct afin de nous aider à mieux le connaître ?

Mon père était un médecin engagé au service des plus pauvres qui sillonnait la planète pour soulager la misère. Il a vécu en Haïti, a travaillé en Guyane, en Amérique du Sud, en Afrique au sein de Médecins du Monde. J’ai le souvenir de ces retours, les bras chargés de cadeaux extravagants comme un perroquet bien vivant ! Il invitait à sa table des réfugiés politiques du Chili, d’Argentine, de la Grèce des colonels, ou des SDF pour partager le poulet dominical. Il soignait les blessés des manifestations et j’ai grandi ainsi, dans le brouhaha des conversations politiques, dans les effluves des cigarettes fumées à la chaine. Il avait un côté Montand, avec la gouaille, la générosité, l’ouverture de cœur qui caractérisait l’acteur.

Aidez-nous également à comprendre cette autre phrase tout aussi dramatique le concernant qui marque l’incipit de votre livre : « Mon père a perdu presque tous ceux qu’il aimait ». Quelle réalité cache cette phrase ?

Il a perdu son père jeune, à l’âge de 32 ans, après s’être occupé de lui de longues années, ce qui a façonné son goût des autres, du soin et du soulagement. Puis en 1988, un tsunami nous a frappé : mon frère âgé de 20 ans a choisi de s’en aller. Ce fut du malheur à l’état pur, et j’ai vu mon père à terre. Mais il a trouvé la force de se relever. Et en 1993, ma mère, grand reporter, a trouvé la mort alors qu’elle était en Sibérie à l’occasion d’un reportage. Ces épreuves auraient pu l’anéantir, mais il a continué à vivre, pour les siens, pour les autres.

La figure de la fille que vous avez été, que vous êtes et que vous comptez l’être jusqu’à la fin du récit pour votre père offre à la narration un souffle indispensable, vital. Comment avez-vous construit ce personnage féminin afin de lui donner la place qu’elle mérite, sans emphase et tout en gardant l’unicité de ce lien ?

J’ai écouté ma voix intérieure et j’ai laissé les souvenirs affluer. Dans mon écriture, j’ai essayé de me montrer précise, de ne pas tomber dans la dramatisation à outrance ou les bons sentiments. Ce livre a vu le jour pendant le confinement, je l’ai écrit d’une traite, comme s’il ne demandait qu’à exister. Certains livres paraissent déjà presque écrits dans sa tête, il faut écouter leur musique et se montrer honnête, scrupuleux sur ses émotions et ses sentiments, prendre le lecteur par la main pour l’emmener là où on le souhaite.

S’installe petit à petit une sorte de rivalité blessante entre la compagne de votre père et vous. Permettez-moi de citer ici cette phrase puissante qui survient à la fin d’une énième confrontation avec cette femme : « Chacune partira de son côté, sans un mot, elle droite dans sa cape de haine, moi tassée sous les coups de matraque de la tristesse ». Comment la décrire, mais surtout comment la qualifier après ces mots si durs, presque irrévocables ?

La compagne de mon père a installé très tôt une relation déséquilibrée, faite de contrôle, d’un besoin de posséder l’autre, de le dominer, de le couper de ses amis, de ses proches. Les psychologues connaissent bien ce type de comportement d’emprise : il s ‘agit de détruire l’autre pour ce qu’il est et pour ce qu’il a. Après la phase de séduction initiale, nous avons vu un hyper contrôle se mettre en place, des remarques blessantes se multiplier, de la violence psychologique, puis physique et enfin une quasi impossibilité à voir mon père, sans son accord ou sa présence. L’emprise est un sac de nœuds qui nous ont tous étouffé.

Le mystère de la relation entre votre père et Édith prend une place centrale dans le long fil d’interrogations, telles que vous vous posez à un moment donné : « Quelle est la nature du lien qui le lie à cette femme ? » Peut-on parler ici d’un des thèmes principaux de votre récit ?

Non, je ne crois pas. Le thème principal du livre est l’amour, la perte, le deuil. Comment accompagner ceux qu’on aime dans leurs derniers mois et quels enseignements en tirer ? Que reste-t- il à la fin d’une relation d’amour filial ? Pourquoi ne parle-t-on que très peu de ces manipulatrices, qui sous couvert d‘amour, détruisent tout sur leur passage ? Comment aurions-nous pu agir ? Voilà mes pistes de réflexion auxquelles je ne prétends pas apporter de réponses définitives.

La fragilité humaine qui se dévoile à travers les souffrances annoncées de votre père occupe une place très forte dans l’économie de votre récit. Comment met-on des mots pour dire cette souffrance ? Je vous pose cette question tout en sachant que vous avez déjà fait cet exercice douloureux concernant les deux « absents » de votre famille, votre frère et votre mère, disparus tous les deux dans des circonstances tragiques.

Quand on se livre à l’exercice de l’autofiction, je crois que se montrer honnête reste la préoccupation première. Dire ce qui fait mal, l’amour empêché, la maladie, l’affaiblissement progressif de mon père et mon impuissance. Ne rien occulter mais conserver de la pudeur, entre les lignes. Le but n’est pas de régler des comptes mais de comprendre un phénomène, de convoquer les jours heureux, d’y puiser de la force pour continuer. Trouver en soi ce qui relève de l’intime et aller vers les autres, toucher l’universel : voilà notre quête, à nous les auteurs. J’aime cette citation de Paul Valéry :« le vent se lève, il faut tenter de vivre ».

En effet, il y a au-delà de toute fragilité, de toute amertume et de tout éloignement, une permanence qui prend sa force dans l’amour filial que vous déversez sur l’image paternelle. La preuve, ce sont ces mots si forts qui parlent du père comme « le valeureux de mon enfance, celui qui ne manque ni de bravoure ni de panache ». Vous ajoutez : « Je le pensais invincible ». Je retiendrai cette image lumineuse à la fois comme trait essentiel de votre démarche d’écriture et comme conclusion à notre discussion. Que pouvez-vous nous dire à ce sujet ?

Je suis heureuse que vous me parliez de lumière. En effet « Éteindre le soleil » est une histoire d’amour filial, un hommage à la gloire de mon père, à ce soleil qu’il était, à notre lien, jamais défait malgré les épreuves. Cette femme l’a volé à lui-même et aux siens, mais je ne voulais pas qu’elle vole le texte. Elle y apparait, bien sûr, mais à la fin il ne reste que nous deux, il ne reste que l’amour.

Propos recueillis par Dan Burcea

Crédits photo d’Ariane Bois : @Yannick Coupannec

Ariane Bois, Éteindre le soleil, Éditions Plon, 2022, 192 pages.