Qui êtes-vous, où êtes-vous née, où habitez-vous ?

Je m’appelle Laure Mi Hyun Croset. Je suis une romancière suisse, née à Séoul. Je vis à Genève.

Vivez-vous du métier d’écrivaine ou, sinon, quel métier exercez-vous ?

J’ai eu quantité d’emplois différents, de vendeuse de thé à critique culinaire, en passant par correctrice pour une maison d’édition spécialisée en traduction d’ouvrages de philosophie et d’histoire, chroniqueuse ou encore agente musicale. Ces derniers temps, je me suis davantage concentrée sur la littérature. J’ai animé des ateliers d’écriture et j’accompagne la rédaction de romans.

Comment est née votre passion pour la littérature et surtout pour l’écriture ?

Ma passion de la littérature a commencé avec la lecture, d’ailleurs je continue à être une insatiable lectrice. Ensuite, j’ai voulu entrer dans le laboratoire de l’écriture pour comprendre comment son processus fonctionnait.

Quel est l’auteur/le livre qui vous ont marqué le plus dans la vie ?

Proust et Musil m’ont donné mes premiers vertiges métaphysiques, mais c’est Flaubert qui m’a fait comprendre que l’on peut écrire sur des choses triviales, à condition d’avoir un style impeccable. Il m’a aussi appris, notamment grâce au discours indirect libre et à l’ironie, l’importance du point de vue et de la subtile distance que l’on peut/doit prendre par rapport à ce que l’on raconte.

Quel genre littéraire pratiquez-vous (roman, poésie, essai) ? Passez-vous facilement d’un genre littéraire à un autre ?

J’écris des romans, mais je suis beaucoup plus à l’aise avec la forme brève de la nouvelle. Les dialogues de théâtre me semblent très difficiles à écrire, car ils sont (trop) directs, sauf à faire mentir son personnage. Bien sûr, on peut créer un supplément de sens ou un trouble grâce aux non-dits, à l’implicite ou au rapport entre les répliques, mais je n’ai pas ce talent-là. Même dans mes romans, j’évite les dialogues. J’aime bien créer un doute dans l’esprit du lecteur et je n’y parviens pas avec le discours direct. La poésie me semble requérir une densité trop grande pour mon type d’écriture et sa profondeur m’effraie un peu, même si je suis admirative des auteurs qui excellent dans ce genre. Les essais sont intéressants, car il s’y agit plus d’informer et de convaincre que d’émouvoir, ce qui est moins subjectif, mais ce rapport à la vérité, à la réalité est alors plus exigeant. Écrire de la littérature de genre m’enchanterait.

Comment écrivez-vous – d’un trait, avec des reprises, à la première personne, à la troisième ?

Au début, j’essaye de dérouler au plus vite le ruban de mes idées, sans les contraindre et sans les réviser de peur que le filon ne s’épuise, ensuite je relis. La rédaction représente 30 % du travail, le reste n’est que réécriture : structure, style, rythme, fluidité… J’affectionne la distance de la troisième personne, surtout pour des sujets incandescents. J’aime l’idée que le lecteur conserve un esprit critique vis-à-vis du personnage en ne s’identifiant pas trop à lui. C’est bien sûr délicat, car il faut aussi qu’il soit pris par le récit. C’est un travail d’équilibriste. Régulièrement, je passe mon texte à l’épreuve du dictaphone, un peu comme le gueuloir de Flaubert, et tout à la fin je le lis in extenso à un ami, afin de vérifier s’il est clair, cohérent et surtout si je n’ai à rougir de rien.

D’où puisez-vous les sujets de vos livres, et combien de temps est nécessaire pour qu’il prenne vie comme œuvre de fiction ?

Parfois, quand il s’agit d’écrire une nouvelle pour une commande, ils viennent de la contrainte, d’autres fois, de l’envie d’écrire un livre radicalement différent du précédent. J’aime me risquer, aller là où je ne suis pas encore allée. C’est glissant, mais c’est cette recherche qui m’intéresse fondamentalement, plus que le thème qui n’est souvent qu’un prétexte pour aborder d’une manière différente l’écriture. Néanmoins, j’aime partir d’une émotion subtile ou paradoxale. Chaque livre possède sa propre temporalité. Certains ouvrages résistent et demandent beaucoup plus de temps que d’autres. C’est imprévisible.

Choisissez-vous d’abord le titre de l’ouvrage avant le développement narratif ? Quel rôle joue pour vous le titre de votre œuvre ?

Le titre change souvent mais, comme le roman est un work in progress, il me donne une teinte ou une direction, il représente un peu l’esprit du texte. Quand j’ai écrit un récit sur un ami ancien toxicomane très mélomane, j’ai intitulé d’abord l’ouvrage : Du Punk à l’électro. Il m’a ensuite semblé difficile de créer une langue vraiment musicale, j’ai alors voulu insister sur la thématique de la drogue, c’est devenu LSD qui étaient les initiales du protagoniste Lionel Stéphan Dulex. Finalement, je me suis rendu compte que la vraie thématique était l’identité. La mère de mon héros lui disait : « On ne dit pas « je » ! », la mienne me disait : « On ne dit pas « moi, je » ! », ça m’a semblé emblématique du parcours de Lionel. La citation de sa maman est devenue le titre du récit : On ne dit pas « je » !

Quel rapport entretenez-vous avec vos personnages et comment les inventez-vous ?

J’essaye avant tout de ne jamais les surplomber. J’aime travailler sur les travers des gens, leurs velléités, leur sottise, leur arrogance, leur mesquinerie, pour les réveiller un peu, mais je prends garde toutefois à ne pas réduire à cette seule dimension mes personnages, ni à les juger, ce qui les rendrait immédiatement antipathiques et moi aussi par la même occasion. Généralement, je pars d’une situation, souvent une situation finale, qui exige certains protagonistes, puis les personnages s’émancipent et me mènent là où je n’aurais pas pensé aller.

Parlez-nous de votre dernier ouvrage et de vos projets.

Parlez-nous de votre dernier ouvrage et de vos projets.

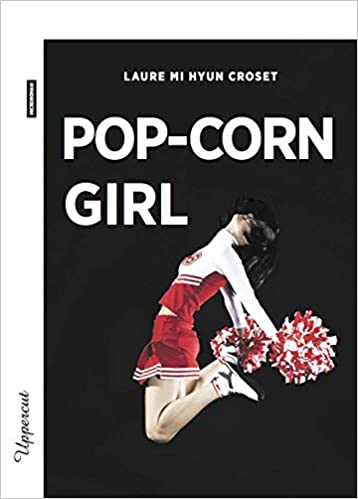

Pop-corn girl, mon dernier ouvrage est un micro-roman que j’ai écrit pour une collection sur le sport et la littérature de l’éditeur BSN Press. Son héroïne de 16 ans, étudiante d’échange, qui veut séduire le capitaine de l’équipe de football américain de son école en tentant de devenir pom-pom girl, m’a permis de faire une sorte d’exercice de fascination béat pour critiquer indirectement et de façon pas trop simpliste le mode de vie très consumériste états-unien. Le ton espiègle était aussi l’occasion de changer d’ambiance après mon roman Le beau monde publié chez Albin Michel l’année précédente qui relatait une noce très chic qui virait au jeu de massacre.

Je travaille sur un huis clos depuis plus de deux ans. Il me donne du fil à retordre mais je n’ai pas dit mon dernier mot.

Photo de Laure Mi Hyun Croset : © Aurélien Bergot