En tant que traducteur, la première chose à faire est de devenir l’autre, de penser avec lui, de parler sa langue, de penser ses pensées, de rêver presque ses rêves.

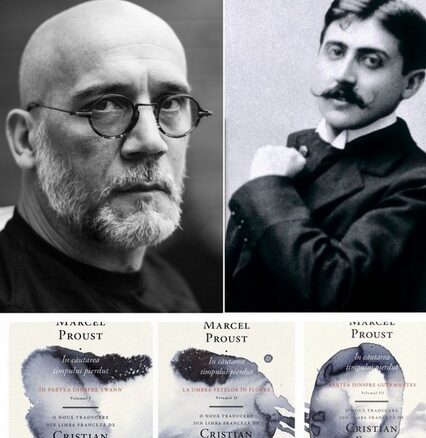

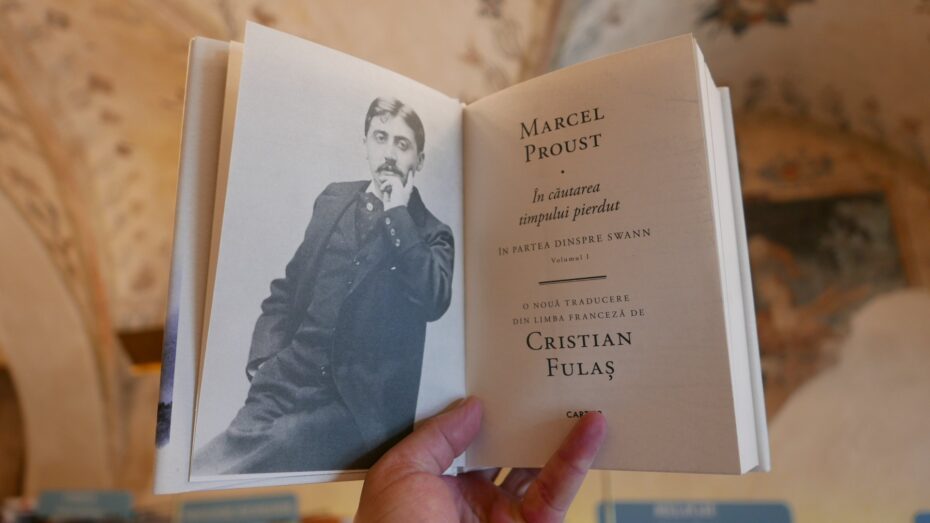

Cette année du centenaire de la mort de Marcel Proust, la maison d’édition roumaine Cartier publie une nouvelle version de La Recherche dans la traduction de l’écrivain Cristian Fulaș.

Le grand public, y compris le public français, vous connaît comme écrivain, auteur de romans, dont Iochka, publié cette année dans la traduction française de Florica et Jean-Louis Courriol aux Éditions La Peuplade. J’aimerais que vous nous parliez de l’autre aspect de votre travail littéraire, celui de traducteur. Depuis combien de temps vivez-vous cette autre passion et qu’est-ce qui vous y a conduit ?

J’ai commencé à traduire depuis mes années d’études universitaires, plus précisément depuis 2003. C’est toute une histoire : mes premières tentatives littéraires ont concerné la poésie. Peut-être conscient de mes limites en tant que poète, peut-être pour d’autres raisons qui m’échappent, j’ai abandonné la poésie et me suis tourné vers la traduction. Au départ, j’ai commencé par des romans policiers, des livres légers, Robert Ludlum, Stephen Connelly, J. D. Robb, des livres qui m’ont aidé à me forger la main et à adopter une certaine attitude vis-à-vis de la traduction.

Mais, pour l’essentiel, j’ai toujours été un traducteur. Ma vie professionnelle est celle d’un traducteur, ma carrière s’est déroulée autour de livres traduits, moins dans ma propre littérature. Je ne saurais dire quelle part de ce que je fais relève de la passion et quelle autre part de l’artisanat, les pourcentages, les parts qui reviennent à l’une ou l’autre de ces occupations m’échappent, mais je sais qu’il est presque impossible de m’imaginer faire autre chose.

Parmi les auteurs que vous avez traduits figurent des noms connus de la littérature française. Citons ici Marcel Proust, Stéphane Mallarmé, Jean-Christophe Rufin de l’Académie française, Christophe Bataille, Mathias Énard, Nicolas Mathieu. Comment les avez-vous choisis et, plus généralement, comment choisissez-vous vos auteurs et les livres que vous traduisez ?

Tout écrivain ou traducteur est avant tout un lecteur. Un passionné, après tout. Il est l’un des lecteurs les plus informés et les plus professionnels. Et parfois, lorsque les étoiles s’alignent au mieux et que le destin joue en sa faveur, ce lecteur a la chance de choisir ses livres préférés de manière privilégiée, à savoir en les proposant à la traduction. La même personne devient une sorte d’auteur secondaire de ces livres, qu’elle écrit dans une langue étrangère. C’est, aussi bizarre que ce mot puisse paraître aujourd’hui, une sorte de bonheur. Le bonheur de partager avec d’autres ce que l’on aime, de donner au monde des versions de livres que l’on aime et de faire ainsi un peu de bien autour de soi. C’est une forme d’éthique, je ne saurais pas exactement comment la définir, mais c’est une forme plus profonde de communication avec l’autre qui souvent ne sait même pas qu’il est dans un contrat narratif où la voix qu’il entend quand il lit est celle du traducteur.

Si nous suivons attentivement la liste de votre bibliographie de traduction, nous arrivons inévitablement à l’œuvre monumentale de la littérature française, La Recherche de Marcel Proust. Quel courage faut-il à une personne pour dire un jour « Je veux traduire Proust » ? Comment qualifieriez-vous une telle décision ?

Si nous suivons attentivement la liste de votre bibliographie de traduction, nous arrivons inévitablement à l’œuvre monumentale de la littérature française, La Recherche de Marcel Proust. Quel courage faut-il à une personne pour dire un jour « Je veux traduire Proust » ? Comment qualifieriez-vous une telle décision ?

Sourions un peu, je pense que c’est le courage d’un fou. Je ne me suis jamais dit clairement « je veux traduire Proust ». Je comptais encore parmi ses millions de lecteurs, et tout est parti d’une discussion dans un bureau de rédaction, d’une liste de complaintes concernant les approches d’autres traducteurs, d’une simple discussion entre deux professionnels de la littérature. À la suite de cette discussion – que j’avais quelque peu oubliée, et qui n’avait de toute façon aucune raison de rester importante – j’ai reçu un contrat par courrier électronique, portant sur la traduction du premier volume de À la recherche du temps perdu. Cela m’a surpris, je l’admets. Mon premier réflexe a été de trouver un million d’excuses pour ne pas m’engager, de m’éloigner de cette proposition, de dire non. Puis j’ai changé d’avis et je suis entré dans le texte. Lentement, par une relecture angoissante qui m’a longtemps bloqué sur place, puis par diverses approximations de ce que je pensais et pense toujours être la bonne façon de dire l’œuvre de Proust en roumain.

Pour répondre à la question : la décision était, elle est et le restera une décision folle. Irresponsable. Dépourvu de la plus vague ombre de raison, en tout cas. Et la seule personne à blâmer pour cette décision, c’est moi, donc il est obligatoire d’assumer toutes les conséquences qui peuvent en découler. Y compris les mauvaises, car il est de toute façon plus difficile de parler de bonnes conséquences aujourd’hui.

Comme l’auteur lui-même, je soupçonne le traducteur d’être quelqu’un qui est tenu de suivre une discipline stricte qui rime, en termes courants, avec une galère impitoyable et quotidienne. Comment traduit-on Proust ? Je ne parle ici que de la contrainte quotidienne, nous aborderons le sujet littéraire plus tard.

Je suis un homme extrêmement discipliné, à la limite du comportement maniaque. Et une incorrigible personne du matin. Je traduis donc proprement, quotidiennement, entre les heures tardives de la nuit ou les heures matinales et le petit matin. Tranquillement, accompagné seulement par ma chienne et la musique du texte. C’est comme un travail de bagne, mais un bagne mystique. J’entends littéralement la musique du texte et je le traduis dans la plus belle langue roumaine dont je suis capable, je le relis chaque fois que cela est nécessaire, je cisèle jusqu’à la dernière virgule et à la dernière inflexion possible, j’ai créé un mythe personnel de cette œuvre et j’y crois. La discipline est donc mêlée à cette croyance presque folle dans la possibilité de traduire cette œuvre. C’est la chose qui me maintient à flot et me fait avancer.

Vous savez, Dan, il m’arrive souvent de penser que j’ai aussi tort. Je ne parviens pas à me mettre sur un piédestal, à élever une statue personnelle de moi-même, je traduis toujours avec crainte, presque terrifié par la possibilité de me tromper, de dire autre chose que ce que dit le texte original, de réécrire Proust ou un autre auteur et de me rendre complètement ridicule. Nous sommes toujours sujets à des erreurs, et c’est particulièrement vrai lorsque nous sommes confrontés au texte presque infini de La Recherche.

En roumain, il existe déjà deux traductions de La Recherche. Comment est née l’idée d’une nouvelle traduction et quels ont été les défis que vous avez dû relever avant de commencer à y travailler ? En d’autres termes, quel était le sentiment avec lequel vous avez commencé ?

J’ai mentionné plus haut comment l’idée est née, appelons cela un accident – peut-être heureux, peut-être pas -, je ne le saurai jamais. Mon principal défi était de décider si j’allais refaire les traductions précédentes (Cioculescu et Mavrodin), les polir, les mettre à jour, ou faire une traduction à partir de zéro. La décision que j’ai prise était de partir de zéro, de la page blanche. Je ne pense pas pouvoir argumenter très sérieusement cette décision, c’était peut-être une question d’instinct, mais aussi une forme aiguë de responsabilité que les autres ont assumée avant moi. J’utilise l’édition Moncrieff-Kilmartin-Enright comme un miroir, je ne me fie pas du tout aux premières traductions roumaines. C’est peut-être une erreur, mais je l’assume avec le sourire. Il en résulte une traduction complètement nouvelle, comme si les autres n’existaient pas et ne faisaient pas partie du jeu. C’est peut-être la meilleure approche, il aurait été absurde d’entreprendre de réviser le travail des autres, d’autant plus que certaines de mes décisions centrales sur la façon d’aborder le texte ne correspondent tout simplement pas aux leurs.

Quant aux sentiments que j’éprouve, j’aurai toujours peur de Proust, et je pense que la peur des grands auteurs est une chose très utile pour tout traducteur, après tout. Car les personnes qui ont peur sont beaucoup plus prudentes et beaucoup moins enclines à prendre des décisions hâtives et à faire des erreurs.

En parlant de défis, abordons celui qui est peut-être le plus important, celui d’une prose qui ne laisse aucune place aux approximations ou aux maladresses. Comment décririez-vous la complexité du langage proustien et, disons-le, sa difficulté à être traduit dans une autre langue ?

Il y a deux questions ici, prenons-les une à une.

À un moment donné, j’ai également envisagé mon approche d’un point de vue théorique. Dans un dialogue avec Julia Kristeva, Jacques Derrida a parlé de la traduction comme d’une transformation mathématique du texte. Une transposition, donc, au plus près de l’original, qui tente de ne pas réécrire et de ne pas réapproximer ce qui est nécessairement (dès l’écriture) déjà réécrit et approximé, à savoir l’œuvre littéraire. J’essaie autant que possible de rester fidèle à ce principe et de ne pas réécrire Marcel Proust, de ne pas me substituer à l’auteur, de ne pas refaire son œuvre en fonction de la langue dans laquelle je la traduis et de mes possibilités intrinsèquement limitées. Bien sûr, l’approche est un véritable calvaire, elle demande beaucoup de travail, mais elle est possible.

La complexité du travail est inhérente, elle est dans le contrat narratif, c’est par là que nous commençons. D’une complexité que la traduction doit d’abord simplifier puis reconstruire dans la langue cible, la restructurer de telle sorte qu’elle dise la même chose, véhicule les mêmes unités sémantiques et le même message. La difficulté est tout aussi inhérente, peut-être pas tant du point de vue de la traduction elle-même, mais du point de vue de la tension exercée pour ne pas faire d’erreurs, pour ne pas réécrire un texte qui n’a pas besoin d’être réécrit, qui est parfait (dans la mesure où un texte littéraire peut être décrit par ce mot) dans la forme dans laquelle il se trouve. Nous savons qu’aucune traduction ne peut prétendre à être une chose parfaite. Mais je m’efforce de rester aussi proche que possible de l’original.

Y a-t-il eu des moments de découragement, d’épuisement où vous avez ressenti l’immensité du travail à accomplir ?

Les moments de découragement surviennent presque quotidiennement. Si j’écrivais un jour mes mémoires de traducteur, je les appellerais Découragement – merci de me suggérer dans votre question ce titre qui frise la perfection. Comment peut-on être, en tant que traducteur, autrement que découragé, les nerfs tendus à leurs limites, la réflexion poussée elle-même à une limite qui est après tout une limite schizoïde, de personnalité multiple ? En tant que traducteur, la première chose à faire est de devenir l’autre, de penser avec lui, de parler sa langue, de penser ses pensées, de rêver presque ses rêves. Il faut changer le nom de la profession de traducteur, nous devons appeler notre profession L’art du découragement. C’est ainsi que je réponds moi-même à cette question tout en lui donnant un nom et en la mettant ainsi en pratique jour après jour, comme si c’était une chose magnifique.

Des moments de joie ?

Les joies du traducteur sont rares en Roumanie – et je pense ailleurs aussi. Bien sûr, de temps en temps on voit une traduction publiée et on peut se dire qu’on a fait quelque chose dans sa vie, qu’on mérite bien sa place sur cette terre, mais sinon on est forcé de considérer le traducteur un homme presque toujours privé de la possibilité d’être heureux. Comme je l’ai dit plus haut, nous parlons d’angoisse, de troubles de la personnalité schizoïde, d’une folie de la transposition toujours au bord de l’erreur, de – pour utiliser une métaphore – conduire une voiture à 200 à l’heure sur une route cahoteuse et s’en sortir indemne, voilà le défi, voilà le jeu auquel nous jouons.

J’éprouve une immense joie lorsque je reçois l’exemplaire déjà paru. Quand je vois ma traduction déposée, disponible à tous, existant au plus haut degré possible. Ce n’est qu’alors, après des mois et parfois des années de travail, que je peux me dire que j’ai réalisé quelque chose. Cela prend un certain temps, je retourne dans mon petit enfer et continue mon travail. Le bonheur est presque impossible, à vrai dire.

Si vous deviez définir la traduction littéraire, que diriez-vous à son sujet ? Est-il vrai que la traduction est une profession créative ?

J’ai toujours dit que la traduction n’est pas tant une question théorique qu’une question pratique. Le traducteur est un praticien du texte de la même manière que le chirurgien est un praticien du corps, de sa modification, de sa restauration à son état de fonctionnement optimal. Toutes les théories du monde ne pourront jamais traduire à ma place, ne pourront me remplacer en aucune façon, et pour ajouter à la tragédie de cette situation, le fait que moi, le traducteur, je sois capable de formuler toutes ces théories alors même que je travaille. La seule théorie est la pratique, nous n’avons pas d’autre solution.

Je vais vous décevoir à la fin, non, je ne pense pas que le traducteur soit quelqu’un de créatif, sauf dans le petit empire linguistique qu’il dirige temporairement. Pour le reste, il ferait mieux de faire le travail pour lequel il est payé, de s’en tenir au texte, de respecter le contrat narratif de transposition et de transformation, de rester le plus humble possible devant l’œuvre à laquelle il travaille et de ne jamais s’imaginer un seul instant qu’il est un Démiurge en train de construire quelque chose. Lui, le traducteur, est la main qui double la main de l’écrivain et traduit son œuvre, rien d’autre, un orfèvre, peut-être, mais rien de plus. Je refuse même d’imaginer que je puisse créer quoi que ce soit dans le roman À la recherche du temps perdu, pour prendre un exemple.

Propos recueillis et traduits du roumain par Dan Burcea