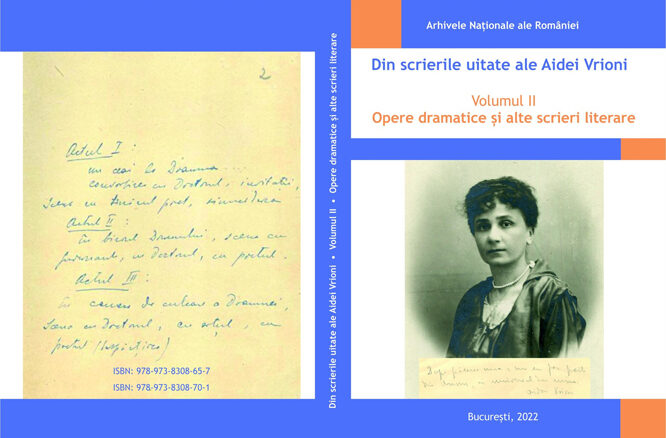

Les Archives Nationales de Roumanie publient le deuxième volume des écrits de la journaliste et écrivaine roumaine Aïda Vrioni. Celui-ci contient des œuvres dramatiques et autres écrits littéraires.

Nous avons choisi de publier un Portrait d’Hélène Vacaresco et un essai, Les mains de l’amour, écrit directement en français par Aïda Vrioni.

Nous tenons à remercier les Archives Nationales de la Roumanie pour leur accord et leur indéfectible soutien.

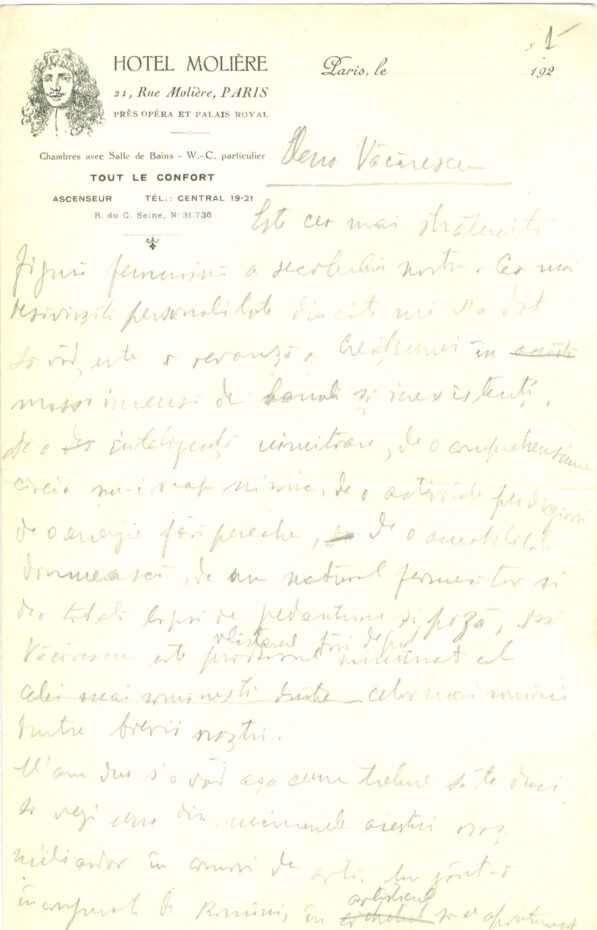

Hélène Vacaresco

Elle est la figure féminine la plus brillante de notre siècle. La personnalité la plus accomplie que j’aie jamais vue, elle est une justification de la Création dans la grande masse du banal et de l’inexistant. D’une intelligence étonnante, d’une compréhension à laquelle rien n’échappe, d’une vitalité prodigieuse, d’une énergie sans pareille, d’une amabilité majestueuse, d’un naturel charmant et d’une absence totale de pédanterie et de pondération, Mlle Văcărescu est l’inestimable rejeton, le merveilleux fruit des plus roumains de nos boyards. Je suis allée la voir comme il faut aller voir une des merveilles de cette ville milliardaire de trésors artistiques. Je l’ai trouvée entourée de Roumains, dans son appartement artistique, situé dans un des quartiers les plus aristocratiques [de Paris], près de l’admirable avenue des Champs-Élysées. Elle m’a saluée sur le seuil de son salon, les deux mains tendues vers moi, avec un charmant sourire sur ses lèvres jamais crispées par la rudesse de paroles dures ou méchantes. Dès cet instant, elle a volé toute mon âme et l’a unie à la sienne, si chaleureuse que possède cette amoureuse de l’humanité. Elle m’a invitée dans un fauteuil confortable et s’est assis à côté de moi, joyeusement comme si nous nous connaissions depuis toujours. Par les grandes fenêtres, découpées dans le gris des maisons d’en face, venait la lumière maladive des rues de Paris, comme des tunnels hauts et découverts. Une femme de ménage, une Roumaine comme sa patronne, allumait le feu dans la large cheminée, comme dans un énorme foyer ancestral. Je me suis sentie à l’aise dans cette atmosphère chaleureuse et accueillante, où la langue roumaine me parlait du pays et où le vacillement des flammes me rappelait les interminables histoires racontées près du feu pendant les longues soirées d’hiver. J’ai écouté comme dans un rêve la musique caressante de la voix de Mlle Văcărescu, qui me parlait comme à une vieille amie, et je me suis laissée emporter par son charme hésitant, qui m’enveloppait de tous côtés comme un filet doux et souple. Je voulais l’entendre sans cesse, pour toujours, et j’étais furieuse de ces visites interminables qui m’éloignaient pour quelques instants, sans toutefois l’écarter complètement de moi.

Elle est la figure féminine la plus brillante de notre siècle. La personnalité la plus accomplie que j’aie jamais vue, elle est une justification de la Création dans la grande masse du banal et de l’inexistant. D’une intelligence étonnante, d’une compréhension à laquelle rien n’échappe, d’une vitalité prodigieuse, d’une énergie sans pareille, d’une amabilité majestueuse, d’un naturel charmant et d’une absence totale de pédanterie et de pondération, Mlle Văcărescu est l’inestimable rejeton, le merveilleux fruit des plus roumains de nos boyards. Je suis allée la voir comme il faut aller voir une des merveilles de cette ville milliardaire de trésors artistiques. Je l’ai trouvée entourée de Roumains, dans son appartement artistique, situé dans un des quartiers les plus aristocratiques [de Paris], près de l’admirable avenue des Champs-Élysées. Elle m’a saluée sur le seuil de son salon, les deux mains tendues vers moi, avec un charmant sourire sur ses lèvres jamais crispées par la rudesse de paroles dures ou méchantes. Dès cet instant, elle a volé toute mon âme et l’a unie à la sienne, si chaleureuse que possède cette amoureuse de l’humanité. Elle m’a invitée dans un fauteuil confortable et s’est assis à côté de moi, joyeusement comme si nous nous connaissions depuis toujours. Par les grandes fenêtres, découpées dans le gris des maisons d’en face, venait la lumière maladive des rues de Paris, comme des tunnels hauts et découverts. Une femme de ménage, une Roumaine comme sa patronne, allumait le feu dans la large cheminée, comme dans un énorme foyer ancestral. Je me suis sentie à l’aise dans cette atmosphère chaleureuse et accueillante, où la langue roumaine me parlait du pays et où le vacillement des flammes me rappelait les interminables histoires racontées près du feu pendant les longues soirées d’hiver. J’ai écouté comme dans un rêve la musique caressante de la voix de Mlle Văcărescu, qui me parlait comme à une vieille amie, et je me suis laissée emporter par son charme hésitant, qui m’enveloppait de tous côtés comme un filet doux et souple. Je voulais l’entendre sans cesse, pour toujours, et j’étais furieuse de ces visites interminables qui m’éloignaient pour quelques instants, sans toutefois l’écarter complètement de moi.

D’innombrables Roumaines, toutes attirées par ce Paris, berceau de la gloire [et tombeau des rêves] ou de la richesse, déçues par la cruelle réalité, qui n’a rien à voir avec le mirage des rêves, viennent, les ailes fatiguées, reprendre des forces dans ce sanctuaire d’énergie, dans ce trésor de bonté et d’amour. Mlle Văcărescu ne refuse personne, elle ne sait pas refuser. Elle vient d’une famille de gens qui n’ont jamais connu l’indélicatesse du refus. Personne n’a jamais quitté la maison de Mlle Văcărescu triste ou déçue. Tous descendent les escaliers le sourire aux lèvres et la petite carte de recommandation dans leur lourd sac, désormais chargé du poids de leurs espoirs. Une jeune fille était venue demander une recommandation pour faire du cinéma, une autre pour la Croix-Rouge, une autre pour une personne influente, une autre voulait une meilleure traduction des poèmes d’Eminescu, et ainsi de suite. Et Mlle Văcărescu ne cessait de leur en offrir ces recommandations, puisant sans cesse dans le trésor inépuisable de son âme, éternellement insatisfaite de ne pas pouvoir en offrir davantage. [Je suis convaincue que si Mlle Văcărescu connaissait l’endroit où se cache le bonheur, elle le partagerait entièrement, sans rien garder pour elle-même]. Il est certain que Mademoiselle Văcărescu ne serait pas en mesure de faire face seule à la multitude de recommandations qui lui sont demandées. L’aimable secrétaire, M. Munteanu, écrivait toujours à des personnes influentes, auxquelles Mlle Văcărescu recommandait ses petites protégées, inconnues jusque là et qui, lorsqu’elles connaissent la réussite, oublient de se rappeler qui les a aidées à faire les premiers pas vers la victoire. Mais Mlle Văcărescu ne veut rien savoir de la gratitude. Elle accueille tout le monde avec le même sourire charmant et tend ses mains, si riches en dons spirituels, à chacun. Tous les Roumains pensent posséder des droits lorsqu’ils entrent dans la maison de celle qu’ils pensent être obligée de les aider (…) alors qu’elle n’a aucune dette envers elle-même. Aucun de nos grands hommes d’État n’a fait pour la Roumanie ce que Mlle Văcărescu a fait et fait encore pour le pays qu’elle a quitté il y a si longtemps, mais qu’elle n’a jamais oublié. Je ne pense pas qu’il y ait un Roumain aussi attaché à sa patrie que cette grande Roumaine. [Couronnée de l’auréole de la gloire littéraire, elle ne se repose pas sur les lauriers qu’elle a gagnés et ne s’enferme pas dans la tour d’ivoire de ceux qui n’aiment qu’eux-mêmes].

À la Société des Nations, dans la tribune publique, mais sans se mettre en avant, Mlle Văcărescu poursuit avec effort et succès son travail pour faire connaître et apprécier notre pays. Il y a quelques années, elle avait donné une série de conférences à Paris, qui ont été suivies avec beaucoup d’intérêt par tout ce que Paris a de plus distinct et de plus sélect comme aristocratie d’esprit et de nom. Je me suis séparée d’elle avec le regret infini que la vie ne ne m’avait offert que quelques instants ce cadeau, et la comparaison avec le reste de l’humanité m’a fait encore plus de peine. [En même temps, la digne successeur du grand Văcărești, a écrit dans l’Univers des impressions admirables de cette France généreuse, qui est devenue sa patrie d’adoption]. Elle m’a offert sa photo et m’a embrassée sur les deux joues, comme une sœur jumelle de mon âme. J’ai commencé à monter les escaliers joyeusement, avec le sourire divin d’Elena Văcărescu sur mes lèvres déçues. J’ai filé dans ma voiture sur les Champs-Élysées, baigné par le soleil de l’après-midi. Le petit intérieur dans lequel j’avais enfermé la joie de mon âme semblait chanter (sic !). Et je pouvais entendre les notes vives et cristallines (de la joie de l’âme). Le merveilleux soleil qui brillait dans le ciel ne pouvait égaler celui que je portais dans mon âme. Le mien était plus lumineux et surtout plus chaleureux. Il ne s’est levé que pour moi, que pour moi, et il n’a réchauffé que moi. Il avait surgi de la flamme vive d’un foyer roumain, devant lequel une petite forme agenouillée me rappelait les figures fidèles des anciennes princesses. Le rayon chaud, dérobé dans le salon de Mlle Văcărescu, a accompagné mes pas et éclairé mon chemin.

Je suis allée seulement pour rencontrer Mlle Văcărescu, pas pour écrire quoi que ce soit sur cette personnalité parfaite, que personne n’est capable de décrire comme il se doit. Si j’ai écrit ces lignes, qu’elle ne soit pas contrariée. Chacun manifeste son admiration comme il le peut. Moi, mécontente de le garder pour moi, je le jette comme une poudre (pluie) d’or au milieu de la foule, avide de rafraîchissement et de chaleur, qui ne savait pas comment la garder au milieu d’elle et réaliser quelle grande âme a quitté la terre de sa patrie pour s’élever au milieu d’elle. 105 une poudre (pluie) d’or au milieu de la foule, avide de rafraîchissement et de chaleur, qui ne savait pas comment la garder au milieu d’elle et réaliser quelle grande âme a quitté la terre de la patrie pour s’élever au milieu des grandes âmes.

(Cet article a été publié dans la revue „Revista Scriitoarei”, Année I, no. 5, mars 1927. «Les écrits oubliés, Tome 2 : Œuvres dramatiques et autres écrits littéraires », pages 103-105)

(Manuscrit Elena Văcărescu – Paris 192758 ANR, SANIC, collection personnelle Vrioni Aïda, dossier 38/1927, f. 1-4, manuscrit)

Elena Văcărescu (Hélène Vacaresco) (1864-1947) était une poétesse, prosatrice, dramaturge et traductrice franco-roumaine. Elle était la fille du diplomate Ioan Văcărescu et d’Eufrosina Fălcoianu. Elle a passé son enfance dans le domaine familial de Văcărești, près de Târgoviște, en Roumanie. À Paris, elle a reçu une éducation distinguée en philosophie et en poésie. Elle fait ses débuts en littérature en 1886, en publiant le volume Chants d’Aurore, récompensé par l’Académie française. Elena Văcărescu faisait partie de la suite de la reine Elizabeth en 1888. Ses fiançailles avec le prince Ferdinand ne sont pas acceptées par le roi Charles Ier et, en 1891, elle est exilée et le restera toute sa vie. À Paris, elle ouvre un salon littéraire, visité par Marcel Proust, Jean Cocteau, Paul Valéry, Anna Brâncoveanu. Elle a écrit des poèmes, des romans, des pièces de théâtre, des mémoires, et ses écrits ont été accueillis favorablement par les critiques et le public. Elle a traduit en français et popularisé des poèmes d’Eminescu, Blaga, Goga, Topârceanu, Minulescu et Vinea. Elena Văcărescu a également fondé l’organisation “Aide aux ambulances de Roumanie”, a fait campagne pour la réalisation de la Grande Union, a fait partie en 1919 de la délégation roumaine à la Conférence de paix de Paris, a été nommée secrétaire générale de l’Association roumaine auprès de la Société des Nations. Pour ses mérites, le gouvernement français lui a décerné l’ordre “Chevalier de la Légion d’honneur”. Elena Văcărescu est devenue membre honoraire de l’Académie roumaine en 1925, la première femme roumaine à recevoir ce titre. Elle a collaboré avec plusieurs associations féministes en Roumanie, et a également publié dans « Revista Scriitoarei », rencontré et soutenu les initiatives culturelles de Roumains créatifs comme Aïda Vrioni.

Elena Văcărescu (Hélène Vacaresco) (1864-1947) était une poétesse, prosatrice, dramaturge et traductrice franco-roumaine. Elle était la fille du diplomate Ioan Văcărescu et d’Eufrosina Fălcoianu. Elle a passé son enfance dans le domaine familial de Văcărești, près de Târgoviște, en Roumanie. À Paris, elle a reçu une éducation distinguée en philosophie et en poésie. Elle fait ses débuts en littérature en 1886, en publiant le volume Chants d’Aurore, récompensé par l’Académie française. Elena Văcărescu faisait partie de la suite de la reine Elizabeth en 1888. Ses fiançailles avec le prince Ferdinand ne sont pas acceptées par le roi Charles Ier et, en 1891, elle est exilée et le restera toute sa vie. À Paris, elle ouvre un salon littéraire, visité par Marcel Proust, Jean Cocteau, Paul Valéry, Anna Brâncoveanu. Elle a écrit des poèmes, des romans, des pièces de théâtre, des mémoires, et ses écrits ont été accueillis favorablement par les critiques et le public. Elle a traduit en français et popularisé des poèmes d’Eminescu, Blaga, Goga, Topârceanu, Minulescu et Vinea. Elena Văcărescu a également fondé l’organisation “Aide aux ambulances de Roumanie”, a fait campagne pour la réalisation de la Grande Union, a fait partie en 1919 de la délégation roumaine à la Conférence de paix de Paris, a été nommée secrétaire générale de l’Association roumaine auprès de la Société des Nations. Pour ses mérites, le gouvernement français lui a décerné l’ordre “Chevalier de la Légion d’honneur”. Elena Văcărescu est devenue membre honoraire de l’Académie roumaine en 1925, la première femme roumaine à recevoir ce titre. Elle a collaboré avec plusieurs associations féministes en Roumanie, et a également publié dans « Revista Scriitoarei », rencontré et soutenu les initiatives culturelles de Roumains créatifs comme Aïda Vrioni.

(Traduit du roumain par Dan Burcea)

***

Les Mains de l’Amour

Elles ne doivent pas avoir une forme bien définie. Elles peuvent même se passer d’être belles, fines, blanches, spirituelles, nerveuses ou intéressantes. Elles peuvent se passer de toutes les qualités sauf une : la jeunesse. On leur demande une seule qualité : la jeunesse, la seule qu’on ne peut pas acheter ou garder à prix d’or. Elles sont parfois quelconques, les mains de la jeunesse et de l’amour, mal surpris ou pas surpris du tout, pas tout à fait lisses, mais les caresses aiment s’attarder sur leur peau fraîche et les baisers tracent des sillons frissonnants sur des routes pas trop explorées, on même tout-à-fait vierges. Elles s’abandonnent, se retrouvent, tremblent (transcription incertaine) comme des petites harles plumeuses pilleurs et finissant par chercher un abri dans le nid double et chaud d’une main tendre et aimée. Là, pas de danger. Elles n’ont pas plus rien à craindre l’autrui, que les serrements prolongés, les caresses à fleur de peau, les chères brûlures du feu dévorant de l’amour. La volupté s’encense que par les frissons des doigts touchés du bout des lèvres avec une dévotion païenne, par des frôlements à peine sentis, mais qui redressent la peau jusqu’à l’orteil, par des petites comètes des baisers qui sont si bien placés dans la paume frémissante et au coude. Quand la manche de la femme est longue, calice incommode pour la jolie tige qui se meurt d’amour, les passions emprisonnés des deux êtres forcés de se retenir se déchainent sur les pauvres doigts violemment et douloureusement entrelacés, sur la peau qu’on teinte des grandes touches violettes ou rouges et sur la paume qui s’ouvre et se referme dans le beau geste de l’amour. Les mains sont les premiers holocaustes sacrifiés sur l’autel de ce Dieu tout puissant, qui est le Dieu de l’amour. On commence par les caresses éperdues de ces avisés outils de l’amour, pour finir dans le profond gouffre de la passion, où la mort et la vie se touchent de si près. Je me trouvais l’autre jour dans le restaurant où je prends d’habitude mon repas. J’entendais vaguement Maria, la petite blonde gracieuse qui me sert d’habitude et je lui répondais distraitement. Je portais sur ma figure, comme toujours depuis que je suis en France, l’aristocratie de mon isolement et de ma solitude. Complètement indifférente et absente à tout ce qui m’entoure, mes pensées sont toujours bien loin et je fais un grand effort pour les rappeler et répondre furtivement à celle qui se donne tant de peine pour contenter mes prétentions gastriques. C’est un effort qui me fatigue. Sous le ciel bleu et toujours souriant, je promène la nostalgie et mon ciel de là-bas qui ressemble tant à celui-ci et que abrite avec douceur les êtres chéries que j’ai quitté pour courir le monde. On entend la rumeur mécanique de ceux qui satisfassent le besoin de manger. Auprès de moi, j’entends la musique caressante d’une voix d’homme, une voix douce comme celle d’un convalescent heureux d’avoir échappé à la mort. Je tourne la tête intriguée et je regarde mes voisins: un jeune homme et une jeune fille placés à une petite table, l’un vis-à-vis de l’autre. Je ne peux voir que le profil de la jeune fille qui est à côté de moi, tandis que la figure du jeune homme s’abandonne entièrement à mes regards. Il est assez bien, le jeune amoureux, même joli. Il a quelque chose que je ne peux pas définir au premier moment et qui m’étonne. Il a une figure adoucie, transfigurée, où reposent en maîtres des yeux tendres et câlins, des yeux humides de tendresse, des yeux d’amour. J’ai l’impression que les regards de ces yeux magnifiques sont voilés de larmes. La jeune fille tourne la tête de mon côté pour voir probablement s’il y a lieu d’être jalouse. Je tressaille, elle a exactement les mêmes yeux que lui, les mêmes yeux angoissants d’amour. Je les regarde avec douceur. Ils m’intéressent et je commence à les aimer pour m’avoir donné l’illusion de la vie réelle dans cette existence factice et morne que je mène depuis trois mois. Existence toute d’apparat et de surface! Ils s’aiment comme on n’aime qu’une seule fois dans la vie. Pour eux l’univers a cessé d’exister. Je sens leurs yeux tellement lourds d’amour qu’ils doivent se faire des blessures, rien qu’en se regardant. J’entends les phalanges craquer sous les entrelacements douloureux. On les regarde avec envie, chacun refoule à regret la larme d’un souvenir. Moi, je les admire et je les aime parce que je les sens aveugles, je les aime pour leur glorieux, superbe impudeur. Je regarde leurs mains avec curiosité. Rouges d’avoir été tant broyées, elles sont d’une forme commune, plutôt plébéienne, aux ongles mal soignées. Des mains quelconques, que pourtant je vénère parce qu’elles savent s’aimer. Je porte mes yeux avec tristesse sur mes mains fines, longues et tellement blanches, des mains de châtelaine du moyen âge, enfermée depuis le jour de sa naissance dans une tour d’ivoire. A quoi sert toute cette noblesse de ligne, de forme et de couleur ? Pour les hommes, je commence à devenir inexistante. Je viens de dépasser la quarantaine. Oh ! de bien faner!

J’ai revu aujourd’hui au restaurant le jeune couple qui m’a inspiré « Les mains de l’amour » et je suis navrée. Elle travaille à démolir son bonheur. La pauvre ! Elle ne sent donc pas que même sans son concours le bonheur de l’amour est la fragilité même ? Pourquoi aider à sa perte certaine ? Je suis triste pour elle, et révoltée contre son insouciance criminelle. Elle lui a fait une scène à propos de quoi ? Il semble qu’il en soit rien ! Un motif puéril. Il a essayé de la convaincre et de l’adoucir. Peine perdue ! Finalement, il a dit avec une grande tristesse dans la voix : « Quoi faire si tu ne veux pas d’explications. Il sentait le pauvre homme que quelque chose venait de se briser dans leur cher bonheur et que dorénavant il va glisser fatalement vers la mort. Leurs mains ne se touchaient plus. Ils prennent leur café sans rien dire, les figures assombries, les pensées absurdes. Ils se rendirent probablement compte qu’ils venaient de perdre quelque chose de très précieux par leur propre faute. Il la regarde à la dérobée, avec des yeux froids, dépourvus d’amour. Je tremblais pour elle en pensant que forcément il va voir clair, qu’il la verra telle qu’elle est, avec sa figure rouge, ses traits durs et sa bouche méchante.

Quand l’homme voit la femme qu’il aime telle qu’elle est, c’est fini de l’amour. Le charme est brisé et le sortilège cesse. À la fois elle s’est rendue compte d’avoir poussé trop loin une brouille qui n’avait pas de sens et lui a caressé les cheveux et la figure. Il ne restait plus éperdu sous ses caresses et il m’a semblé même un peu honteux et a esquissé un léger geste de s’en débarrasser. En partant ils s’efforçaient tous les deux de sourire encore à leur rêve. Il lui a chouchouté « ma petite femme » et sa figure à elle s’est transfigurée de bonheur. Il n’y avait pas d’alliance à leur doigts, mais elle était quand même la petite femme de son cœur. Ils sont partis tous les deux les épaules accablées du premier poids qui petit à petit va écraser leur bonheur et les figures inondées de la lumière de la félicité amoureuse. On ne badine pas avec l’amour ! C’est la chose la plus précieuse de ce monde, tout en ayant l’air d’être la plus frivole.

C’est le sens même de la vie !

Les rides qui creusent autour de la bouche et des yeux des auréoles de bonté et d’ironie, de sagesse ou de malheur, d’indulgence ou de pauvreté. Mais tout de même je l’ai dépassée. C’est là le grand malheur.

Les regards des hommes ne savent plus se fixer sur la figure d’une femme qui n’est plus assez jeune. Ils glissent comme sur une surface trop polie sans pouvoir s’arrêter. D’autant moins sur les mains. Je les passe sur mes genoux gênée de les voir trop honnêtes. Privées de la jeunesse, elles sont désormais inutiles à l’amour et dépourvues de tout, ce que faisait leur charme et leur beauté.

Pauvres mains sans jeunesse et sans amour !

(«Les écrits oubliés, Tome 2 : Œuvres dramatiques et autres écrits littéraires », pages 110-111)

(ANR, SANIC, fond personnel Vrioni Aida, dossier 44, f. 10-13, manuscrit)