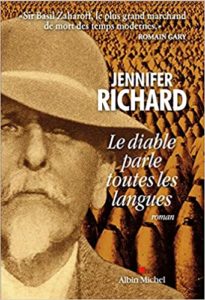

Jennifer Richard publie « Le diable parle toutes les langues », un roman dont nous entendrons à coup sûr parler au superlatif, tellement son sujet, sa maîtrise narrative et sa finesse fictionnelle impressionnent le lecteur. Retracer la vie du marchand d’armes Basil Zacharoff à travers ses mémoires relève d’un défi quasi impossible, pour la simple raison que celles-ci ont disparu jetées dans les flammes par leur auteur. Tout est donc à refaire et à réécrire… Jennifer Richard réussit un grand tour de force tant par la finesse de l’introspection psychologique de ses personnages que par le réalisme concernant l’histoire meurtrie par les deux guerres de la première moitié du siècle dernier.

Jennifer Richard publie « Le diable parle toutes les langues », un roman dont nous entendrons à coup sûr parler au superlatif, tellement son sujet, sa maîtrise narrative et sa finesse fictionnelle impressionnent le lecteur. Retracer la vie du marchand d’armes Basil Zacharoff à travers ses mémoires relève d’un défi quasi impossible, pour la simple raison que celles-ci ont disparu jetées dans les flammes par leur auteur. Tout est donc à refaire et à réécrire… Jennifer Richard réussit un grand tour de force tant par la finesse de l’introspection psychologique de ses personnages que par le réalisme concernant l’histoire meurtrie par les deux guerres de la première moitié du siècle dernier.

Bonjour Jennifer, restons, si vous le permettez, sur ce défi de réécriture que vous avez relevé brillamment. D’où est partie cette idée de redonner vie aux mémoires de Basil Zacharoff, le héros tellement romanesque de votre livre, alors que l’on sait que celles-ci ont disparu jetées dans le feu ?

Après Il est à toi ce beau pays, qui est la première partie de la saga que j’avais en tête, j’avais l’intention de m’atteler à la suite. Mais il m’a semblé que mon propos sur le capitalisme et la propagande serait alors dilué aux yeux d’une partie des lecteurs. La colonisation en était le thème mais non le sujet ; elle s’inscrivait dans une réflexion plus vaste sur le rapport entre l’État et le peuple. Elle était pour moi une façon de dénoncer le fossé entre les enjeux réels des gouvernements et le discours délivré à la population. En écrivant immédiatement la suite, le message aurait perdu une partie de sa dimension et aurait été circonscrit à une dénonciation de la colonisation, en particulier de l’Afrique Centrale, en particulier par le roi Léopold, en particulier entre 1885 et 1909. Or, ce dont je veux parler a commencé bien avant cela, et s’observe toujours et partout. Le capital, pour grossir, change régulièrement de nom, et « colonisation » est l’un de ceux qu’il a empruntés.

Comprenant ma problématique, mon mari m’a un jour parlé d’un personnage au sujet duquel il avait lu plusieurs articles : « Ne serait-il pas une personnalité idéale pour expliciter ton propos ? »

Idéale, en effet. Avec Basil Zaharoff, le capital pouvait évoluer pour prendre le nom de « guerre ».

Parmi les rumeurs qui courent à son sujet, on peut lire qu’à la fin de sa vie, un voleur lui aurait dérobé ses mémoires à la faveur d’un incendie. Mémoires qui auraient fait trembler le gouvernement, tant elles contenaient de révélations compromettantes, et dont la recherche aurait monopolisé de larges forces de police. Les mémoires, retrouvées, auraient été brûlées. Si l’anecdote est véridique, son issue est bien frustrante. Mais elle m’a donné un formidable point de départ pour le roman.

Vous écrivez (page 111) une phrase qui semble illustrer le choix narratif pour lequel vous avez opté dans la construction de votre roman : « Peu importent les actions, seul compte le récit que l’on en fait ». Vous voici réconfortée en tant que romancière ! Ce positionnement entre légende et réalité a-t-il été une facilité ou plutôt une difficulté dans cet exercice ?

De son vivant déjà, le parcours et le caractère de Basil Zaharoff ont éveillé de nombreux fantasmes. Lui-même a fait en sorte qu’on ne puisse déterminer avec certitude son lieu de naissance, ses origines, sa religion, son niveau d’études. Face à une telle nébuleuse, il est plus confortable d’être romancier qu’historien. Pourtant, j’ai bâti mon roman avec un souci d’authenticité. En littérature, je préfère la réalité à la fiction pure.

Ayant lu tout ce qui avait été écrit sur Zaharoff – documentation souvent lacunaire et contradictoire – j’ai décidé de choisir, parmi les différentes hypothèses, celles qui me paraissaient les plus plausibles, les plus cohérentes. Ne voulant pas livrer un récit picaresque, j’ai écarté certaines anecdotes farfelues, certains voyages, qui risquaient de faire perdre de vue le propos. Sa vie n’en reste pas moins fascinante.

J’ai également poussé les recherches un peu plus loin qu’elles n’avaient été menées jusque-là. Les ouvrages soutenaient en effet que Zaharoff, aussi cynique qu’il ait pu être, avait conservé une ligne de morale et qu’il s’était refusé à frayer avec le parti nazi, thèses appuyées par l’idée que Zaharoff aurait eu des origines juives qui, de fait, l’auraient tenu à distance de cette idéologie. Je voyais dans cette affirmation une étonnante marque de candeur. Dans la mesure où des historiens avaient démontré qu’il avait vendu du nickel français (issu des mines de Nouvelle-Calédonie) à la société Krupp pendant la première guerre mondiale, dans la mesure où il a également été écrit que, bien que grec, il avait armé simultanément la Grèce et la Turquie, je ne comprenais pas pourquoi on lui prêtait soudain une sorte de code d’honneur.

En faisant des recherches dans les archives allemandes, j’ai découvert que Basil Zaharoff avait été, en 1932, l’un des plus grands contributeurs du parti nazi. C’est à ce moment-là, une fois mon intuition confirmée, que j’ai eu l’impression de saisir pleinement le personnage.

Cet homme dont la paranoïa le pousse à dire que son prénom Basil (qui signifie Roi) l’a prédestiné à une vie hors normes, use et abuse de nombreuses techniques pour maîtriser ses sujets et réussir en affaires, jusqu’à décréter que « la corruption est un phénomène inhérent à la logique que le marché impose ». Il voudrait être Cyrano et se compare à trois figures littéraires qui sont Rastignac, Raskolnikov, Nucingen.

Pourquoi dit-il de lui, « j’ai cheminé avec le diable, pas à pas, de mon enfance à ce jour » ?

Tout le monde comprend à un moment de sa vie que les honneurs sont attachés au pouvoir, quelle que soit notre position dans la société. En perdant l’un, on perd les autres. Ainsi, au jour de prendre sa retraite, lorsque l’on tombe malade ou que l’on est licencié, on constate que les vraies amitiés sont rares et que les marques d’intérêt s’amenuisent. On disparaît de la société, on ne compte plus. Plus on le comprend tôt, moins on s’expose à la déception et à la dépression. Or, plus on monte haut, plus il est difficile de se rappeler que la situation est éphémère. Zaharoff, qui a atteint le sommet, se rend compte à la fin de sa vie qu’il ne laissera rien derrière lui, si ce n’est quelques rumeurs désobligeantes.

Pour dresser le portrait de cet homme, je me réfère à de grandes figures de la littérature. La phrase de Balzac au sujet de l’« inoccupé Rastignac, qui peut se lever à midi parce qu’il ne s’est pas couché au moment de la crise » me semble illustrer le cynisme à l’œuvre après chaque guerre, chaque crise, chaque dépression. La vague emporte la masse, travailleurs, petits épargnants, artisans, entrepreneurs, et seuls survivent les plus solides ; ceux-là grossissent et se renforcent, et préparent la vague suivante.

Zaharoff, c’est l’opportunisme de Rastignac, la fortune de Nucingen et l’âme sale de Raskolnikov. Comme ce dernier, il pense qu’il y a une catégorie d’individus supérieurs, qui ne doit pas être soumise aux mêmes règles que le commun des mortels. Il est convaincu d’appartenir à l’aristocratie de l’humanité. Les intérêts de sa caste priment ceux du peuple.

Pourtant, il lui arrive de voir que sa supériorité n’est que matérielle, et il souffre de n’être pas Cyrano. Il n’a pas sa grandeur d’âme et cela, à la fin, le rend malheureux. Cyrano quitte la scène avec son panache. Zaharoff se débat contre ses démons. L’or et l’argent l’ont alourdi et, au moment de devoir tout abandonner, il comprend qu’il n’est pas prêt à affronter la seule véritable question qui vaille : Qu’as-tu fait de ta vie ?

Justement en évoquant ses remords, de ses problèmes de conscience, je souhaiterais vous interroger sur deux aspects qui permettent à votre personnage d’évacuer cette question avec une certaine indulgence à son égard. Le premier est celui de la peur de tout perdre qui le pousse – dit-il – à aller impérativement de l’avant, et le second est de postuler que dans le commerce – surtout lorsqu’il s’agit du négoce des armes – la culpabilité revient plus à l’acheteur qu’au vendeur. Que pouvez-vous nous dire à ce sujet ?

Mon indulgence tient sans doute à l’impossibilité de modifier la fin de Basil Zaharoff. Il est mort dans l’un de ses palaces, à Monaco, dans une suite luxueuse avec vue sur la mer. Personne ne peut lui retirer cela. Mais peut-on affirmer pour autant qu’il a réussi son passage ? Il meurt dans la tourmente, pris de terreur, incrédule quant à l’aspect irrémédiable de sa disparition. Pour revenir à Cyrano de Bergerac, on peut dire qu’après une vie vertueuse, il a réussi sa mort. Il expire dans les bras de son aimée, délesté de son secret et se sachant aimé en retour. Il meurt libre.

Zaharoff se défend à la manière de tous les marchands et trafiquants d’armes, de drogues, et de toutes matières et fonctions inutiles à la civilisation : « Si je ne le faisais pas, un autre le ferait à ma place ». Cela revient en effet à renvoyer la responsabilité à l’acheteur et au consommateur. Tant qu’il y aura un marché, il y aura des vendeurs. « Ce n’est pas l’arme, qui tue. Encore moins le vendeur. C’est la personne qui tient l’arme ». « On ne force personne à acheter ». C’est discutable quand il est question de criminalité urbaine. C’est encore plus discutable quand il est question de conflits armés dans lesquels on oppose les conscrits de plusieurs pays.

Si tout le monde avait le courage de clamer : « Je ne le ferai pas. », il y aurait moins de Zaharoff.

On ne peut pas décider de ne pas faire la guerre. Les forces de la guerre ne sont pas terrestres. Comme le montre l’Iliade, elles sont divines. Ou si profondément et anciennement humaines que la question n’est peut-être pas économique mais anthropologique. Parce que c’est à lui et à sa caste que les conflits profitent, Zaharoff se place du côté des dieux, et à ce titre perd toute humanité, à force de vouloir être au-dessus de tout, de contrôler des destinées et des vies entières. Le jour où il comprend qu’il est mortel, il est trop tard. N’ayant jamais été dieu et n’ayant pas su être homme, il meurt en étant rien.

Est-ce que sa femme Pilar a contribué à renforcer dans la conscience de Basil Zaharoff ce sentiment de non culpabilité, disons de désinvolture justifiant ses faits ?

En Pilar se concentre une grande part de l’aspect romanesque du roman. Sa vie est en effet peu documentée. L’hypothèse selon laquelle elle aurait rencontré Zaharoff dans un train alors qu’elle avait dix-sept ans, qu’elle était fiancée à un cousin du roi d’Espagne, et que Basil avait trente-six ans, m’a plu. Mes recherches ne m’ayant pas livré d’indices contredisant cette anecdote, j’ai décidé de narrer ainsi leur rencontre.

Le peu que l’on sait avec plus de certitude est étonnant : Basil et Pilar ont acheté le château de Balincourt à la maîtresse du roi Léopold II de Belgique en 1915. Pilar étant alors toujours mariée au duc de Marchena, ils l’ont occupé tous les trois jusqu’au décès de ce dernier, en 1923. Les deux amants se sont mariés en 1924 et Pilar est morte en 1926. Tous trois, Basil, Pilar et son premier mari, ont été inhumés dans une crypte du château de Balincourt.

Je me suis contentée de ces éléments, ne voulant pas inventer et risquer de manquer de respect à ses descendants. J’ai donc conféré à Pilar un rôle symbolique. Elle est la muse sombre de Zaharoff, celle qui nourrit ses ambitions, qui le pousse à aller toujours plus loin dans sa quête de pouvoir. Elle s’applique à tuer dans l’œuf les questionnements moraux qui pourraient naître en lui.

Le personnage d’Angèle, la fille de Pilar adoptée par Basil Zaharoff occupe une place essentielle dans la géographie de votre roman. C’est par son biais que vous réalisez la mise en abîme des mémoires de Zaharoff. Comment avez-vous conçu ce personnage et comment pourriez-vous nous la décrire, sachant que sa devise est « agir avec justice et marcher avec humilité ».

Le personnage d’Angèle est également l’objet de fantasmes nombreux, dans la mesure où les événements de sa vie n’ont pas été relatés. Comme pour sa mère, je me suis saisi d’une hypothèse plusieurs fois émise : écœurée par le pouvoir néfaste de Zaharoff, elle aurait mené une vie d’ascète et aurait demandé à être inhumée dans le village voisin du château. J’ai également choisi de ne pas trancher la question de ses liens biologiques avec Zaharoff. Ce qui est certain, car cela apparaît dans sa correspondance, c’est que celui-ci la considérait comme sa fille.

Angèle me permet donc d’incarner la conscience de Zaharoff, en lui posant des questions ingénues sur les conséquences de ses actions. Elle qui n’a besoin de rien, qui a décidé de n’être qu’un témoin de la vie, de réduire l’impact de son passage sur terre, s’étonne des désirs sans cesse grandissants de son père. Dans ses interrogations se cachent les miennes : Pourquoi préférer la carrosserie d’une voiture au dessin d’une feuille de chêne ? Pourquoi tant de choses amassées plutôt que rien ? Pourquoi s’agiter plutôt que méditer ? Pourquoi parler, diriger et calculer, plutôt que d’écouter, apprendre et embrasser ?

Un autre récit qui ouvre une autre mise en abîme d’une égale force est la lettre de l’Irlandaise de Dingle. Plus de vingt pages qui sont un vrai réquisitoire contre la guerre vous donne l’occasion de révéler des situations tragiques sur la guerre à Gallipoli. D’où provient cette lettre ? L’avez-vous imaginée ou a-t-elle une base documentaire ?

J’ai découvert la littérature avec les récits de poilus. Je me rappelle avoir lu Les croix de bois, À l’Ouest rien de nouveau, Ceux de 14 et Le feu coup sur coup, quand j’étais adolescente. En refermant le dernier, un sentiment d’impuissance m’a saisie, qui s’est transformé en une colère qui ne m’a pas quittée depuis. J’en ai lu d’autres, par la suite. J’ai eu la chair de poule en plongeant dans Nous étions des hommes de Frederic Manning ; Company K, de William March. J’ai pleuré sur les pages de La peur de Gabriel Chevallier : « Je vais vous dire la grande occupation de la guerre, la seule qui compte : J’ai eu peur. » J’ai ri jaune avec Voyage au bout de la nuit de Céline : « je refuse la guerre et tout ce qu’il y a dedans… Je ne la déplore pas moi… Je ne me résigne pas moi… Je ne pleurniche pas dessus moi… Je la refuse tout net, avec tous les hommes qu’elle contient, je ne veux rien avoir à faire avec eux, avec elle. Seraient-ils neuf cent quatre-vingt-quinze millions et moi tout seul, c’est eux qui ont tort, Lola, et c’est moi qui ai raison, parce que je suis le seul à savoir ce que je veux : je ne veux plus mourir. » J’ai jubilé, à la dernière phrase de L’ordre du jour, d’Edlef Köppen : « La guerre… vous pouvez vous la foutre au cul ! »

Le témoignage de ces soldats, quel que soit leur camp, exprime un cri de révolte devant l’absurdité de la guerre et les mensonges qui les ont conduits dans les tranchées. La guerre ne se prépare pas uniquement dans les arsenaux et les écoles militaires. Elle se prévoit dans les conseils d’administration, et son idée se répand dans les journaux. On ne mobilise pas une nation, on ne l’incite pas à sacrifier ses enfants et à se serrer la ceinture en lui assurant la conservation d’une région minière ou d’une colonie. Encore moins en lui avouant les transferts de richesse qui auront lieu pendant et après la guerre, et grâce à elle. Si les enjeux véritables étaient annoncés, il est peu probable que les hommes risqueraient leur vie, peu probable qu’ils continueraient d’obéir et de payer leurs impôts.

Mais il faudrait tenter l’expérience, un jour, pour voir si l’État peut se maintenir, malgré la vérité.

C’est ma tristesse et ma colère qui ont pris forme, dans cette lettre.

Les mémoires de Basil Zaharoff ont fait trembler beaucoup de personnalités pour qui les secrets ne devaient jamais être dévoilés. Pourquoi et de quelle complicité ou faiblesse avaient-ils si peur ?

C’est la question que je me pose à chaque fois qu’un « ennemi de l’Occident » est abattu avant d’avoir parlé. A chaque fois que, dans le monde, un journaliste ou un juge meurt en cours d’enquête.

Pourquoi les gouvernements détestent-ils autant Julian Assange ?

Ce n’est pas une question d’actes de piratage illégal. L’État ne doit pas dévoiler les enjeux véritables de ses actions, le matérialisme derrière ses « valeurs ». Georges Bernanos disait :

“(…) la justice entre les mains des puissants n’est qu’un instrument de gouvernement comme les autres. Pourquoi l’appelle-t-on justice ? Disons plutôt l’injustice, mais calculée, efficace, basée tout entière sur l’expérience effroyable de la résistance du faible, de sa capacité de souffrance, d’humiliation et de malheur. L’injustice maintenue à l’exact degré de tension qu’il faut pour que tournent les rouages de l’immense machine à fabriquer les riches, sans que la chaudière n’éclate ».

Votre livre réussit à illustrer une actualité encore présente aujourd’hui. Peut-on conclure que tout ce qu’incarnait Zaharoff au début du siècle dernier vit encore de nos jours ? Est-il encore à craindre que l’on puisse répéter ce que tout le monde a laissé faire pour que ces horreurs puissent faire profiter tous ces marchands ?

Si Basil Zaharoff incarnait tous les maux de l’humanité, nous pourrions aujourd’hui nous consacrer à la beauté du monde. Sa disparition aurait libéré l’humanité. Si c’était le cas, cet entretien n’aurait pas lieu d’être, car je n’aurais pas écrit à son sujet. Si la mort de Basil Zaharoff n’a rien réglé, rien amélioré, rien changé, c’est que Basil Zaharoff n’était pas le problème. Pour reprendre les mots de sa défense : « Si ce n’était pas moi, ce serait un autre. », et cela ne concerne pas uniquement le marché de l’armement, mais tous les marchés.

Il faut donc traquer ce qui motive cet autre, qui revient toujours, qui était là avant et qui survivra à notre génération. Qui est-ce, alors, l’ennemi de l’Homme ? Le mensonge ? La cupidité ? La peur ? L’orgueil ? La lutte est peut-être sans fin, illusoire et difficile, mais tant qu’il y aura au moins une personne pour la mener, il y aura de l’espoir.

Entretien réalisé par Dan Burcea

Photo de Jennifer Richard : © Pierre Vergely

Jennifer Richard, Le diable parle toutes les langues, Éditions Albin Michel, 2021, 436 pages.