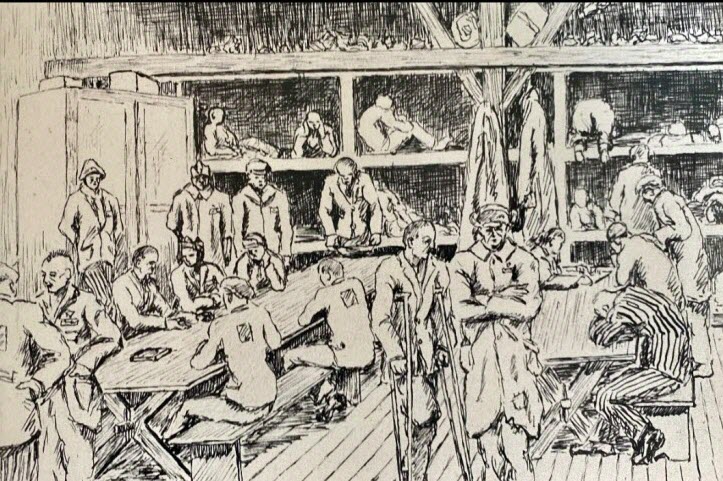

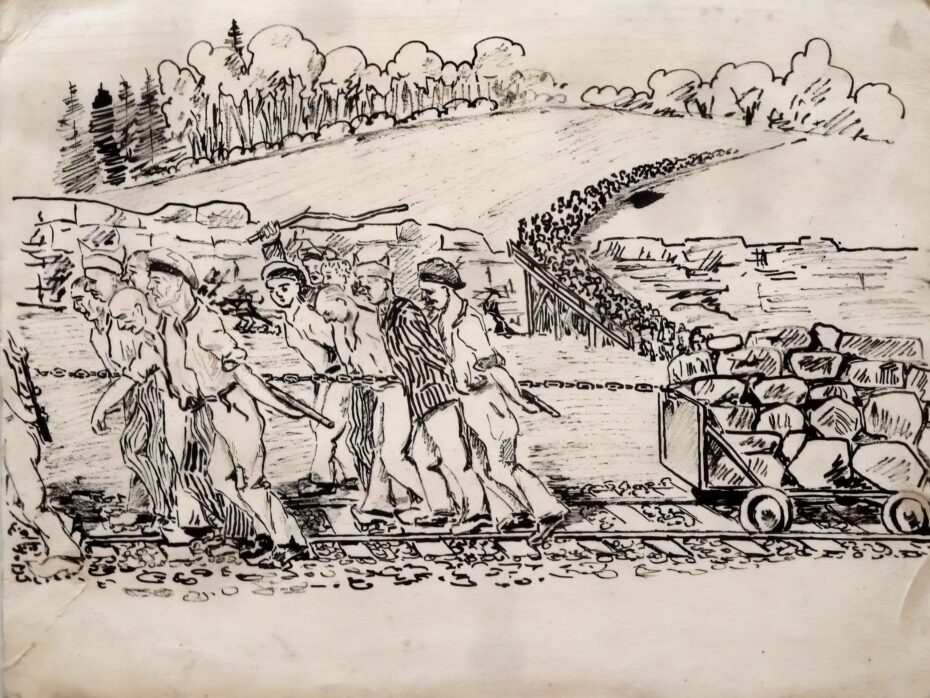

Le roman Indigne de Cécile Chabaud est paru en 2023 aux Éditions Écriture. Il raconte l’histoire bouleversante et controversée de Georges Despaux et reproduit plusieurs de ses dessins réalisés à Buchenwald. Inspiré de faits réels et fruit d’une riche documentation historique, ce livre se penche sur la question de la mémoire et de sa transmission, de la dignité ou de la faillite des hommes pris dans le tourbillon de l’Histoire, tout en pénétrant dans l’enfer des camps de concentration là où la barbarie dépasse l’entendement et consacre même des musées à l’horreur.

Dans le Post-scriptum de votre roman, vous faites deux précisions qui m’incitent à vous demander quels sont les faits réels qui vous ont inspiré cette histoire, et quel lien familial vous unit à son héros, Georges Despaux ?

Georges Despaux est le cousin de ma grand-mère. On ne m’avait jamais parlé de lui. J’ai découvert ses dessins de l’univers concentrationnaire par hasard, lors d’une petite exposition itinérante. En voyant ces esquisses et croquis si bouleversants d’humanité, je n’ai pas compris pourquoi on m’avait tu l’existence de cet homme et j’ai entrepris de raconter son histoire pour l’exhumer de l’oubli. En enquêtant sur lui, j’ai trouvé sa prose collaborationniste. Et soudain, le roman a pris une tout autre dimension, bien plus intéressante car fondée sur la dualité de l’être humain.

L’action de votre roman se passe dans les années 1944 – 1945. En quoi cette page écrite tout de suite après la guerre et qui, selon un de vos personnages, « pouvait donner lieu à des milliers d’interprétations » est-elle historiquement particulière, capable de parler vrai de la cruelle machine de l’Histoire et de sa capacité de broyer les destins des hommes ?

Le procès d’épuration que je raconte et qui a lieu juste après la fin de la guerre cherche des coupables. Pas forcément la justice. Les Français se réveillent traumatisés, mais un peu honteux aussi d’avoir parfois appartenu à la frange grise des collabos, ceux qui se sont tus, qui ont courbé l’échine devant l’ennemi. Le public palois qui espère la condamnation de Georges est en cela un personnage à part entière, qui illustre bien cette phrase de Camus : « A la haine des bourreaux a répondu la haine des victimes ».

Avant d’aborder la riche thématique de votre livre, j’aimerais que vous nous présentiez Georges Despaux, ce personnage controversé dont la figure domine de manière si contrastante l’histoire de votre roman. Qui est-il ? Quelle est cette histoire qui le mène devant le tribunal des hommes et de sa conscience ?

Georges est né à Salies-de-Béarn. Très jeune, il a été frappé par la poliomyélite, dont il garde des séquelles physiques. Homme brillant, charmeur, artiste, il séduit et épouse une femme déjà mariée. Lorsque la guerre éclate, il choisira de rejoindre les bureaux du PPF de Doriot et d’écrire dans le journal collaborationniste L’Assaut. La question qui se pose est : était-il en sous-main membre de la résistance ? Est-ce cela qui le conduit à être arrêté, et déporté à Auschwitz puis à Buchenwald dans le Block 55 des invalides ?

Vous construisez votre fil narratif sur trois plans : celui du séjour de Georges Despaux dans le camp de Buchenwald, celui de son procès qui se déroule au Palais de justice de Pau dans les années 1945 et celui, une décennie plus tard, des recherches de David, le fils de Samuel, un prisonnier rescapé de ce même camp de concentration. Qu’apporte cette organisation narrative et pourquoi l’avoir choisie ?

Cette construction s’est imposée au fil de mes recherches. En découvrant les dessins, j’ai voulu raconter la vie de Georges dans les camps et imaginer dans quelles circonstances il avait pu leur donner vie. Et puis il y a eu la stupeur de lire les articles de L’Assaut, la coupure de presse qui évoquait le procès. Mon roman devenait une œuvre à deux trames, présentant d’une part un homme condamnable, mais dévoilant aussi une part de son humanité dans les camps. J’ai décidé d’élaborer une troisième trame, celle qui mettrait en scène un couple avec son regard d’aujourd’hui, un couple qui se déchire. David existe. Son père a été sauvé par Despaux à Buchenwald et il a à cœur de faire connaître les dessins. Rebecca n’existe pas, mais je devais lui donner une voix : celle des gens qui ne pardonnent pas.

Nous l’avons dit, « la valse étourdissante » dans laquelle s’entremêlent « la mémoire affective et la mémoire à transmettre » est sans doute le canevas sur lequel sont brodés les autres thèmes de l’histoire racontée dans votre roman. Deux aspects nous intéressent à ce sujet. Le premier, factuel, consiste à consigner dans les dessins réalisés par Georges Despaux de la réalité du camp de concentration de Buchenwald. À quel moment Georges devient-il conscient de l’importance de son acte mémoriel mais surtout d’une profonde humanité ? Ne dit-on de ses portraits qu’ils rendent vivants ceux « qui glissent vers la maladie et vers la mort » ?

Lui seul pourrait répondre à cette question. Me glissant dans sa vie et dans ses pas, je lui ai parfois donné mes mots, mes sentiments, ma pensée. Je lui ai insufflé la passion mémorielle qui m’habite. J’ai voulu croire qu’il a dessiné pour témoigner et ne pas laisser mourir ceux qui étaient condamnés.

Le second aspect concerne l’aspect testimonial de ces dessins, comme un nécessaire témoignage de l’histoire : il y a bien entendu les portraits de ses codétenus, des dessins représentant leur quotidien douloureux. En quoi ces dessins conservés et publiés plus tard en album contribuent-ils au témoignage historique de cette époque ? On les appelle « Des dessins pour l’Histoire ». Pourquoi ? Quelle est leur importance majeure devant l’Histoire ?

J’ai fait tout un travail de recherche dans les archives afin de redonner une identité aux hommes du Block 55, qui n’étaient plus que des numéros. Dans mon roman, ils ont des noms, leurs noms. C’est très important pour moi. Mais vous avez raison, beaucoup de dessins montrent des anonymes, des squelettes vivants, l’atmosphère terrible du camp, des bâtiments, le chêne de Goethe… L’Histoire a besoin de témoignages iconographiques. C’est aussi important que des textes. Et en tant que professeur qui travaille avec des adolescents, j’irai même plus loin : c’est peut-être encore plus important que les textes. Les mots ne font pas toujours sens chez les jeunes. L’image, si. Les dessins de Georges méritent d’être aussi connus que ceux de Taslitzky ou d’Olère.

Revenons, si vous me permettez, à la personne de Georges Despaux, surtout à son passé et à sa collaboration comme membre du PPF à Bayonne ? Il y aurait beaucoup à dire sur ces aspects : sa lâcheté, sa trahison, sa collaboration qui plaident toutes contre lui et le plongent dans l’indignité. Comment comprendre, analyser, cette période et que disent tous ses errements du comportement de cet homme, le même qui après sa déportation à Auschwitz et ensuite à Buchenwald découvrira la réalité de la vie et, peut-être l’erreur de son passé ?

Ce roman qui raconte un procès demande à son lecteur de ne pas juger. On ne peut juger une époque à l’aune d’une autre. En raconter les événements qui l’ont parcourue, l’expliquer, oui. Porter un jugement, non. Il est facile de décréter que nous aurions tous été résistants durant l’Occupation. Selon moi, Georges était intelligent et opportuniste. C’est ce qui lui a permis de faire manger sa famille tant qu’il était libre, c’est même peut-être ce qui lui a permis de survivre dans le camp. Pris dans la tourmente de la guerre, et de la déportation, il a fait comme il a pu. Ses choix sont discutables, certes. J’ai préféré en faire un roman afin de réfléchir sur l’Homme.

Rebecca, dont les parents sont morts à Auschwitz, dira à David, son mari, cette phrase aux couleurs d’une dure sentence à l’adresse du passé contesté de Georges Despaux : « Mais la mémoire ne peut pas être transmise par un salaud ». Comment comprendre cette phrase ? Quels échos fait-elle résonner sur l’image et le passé de Georges Despaux ?

La question m’a paru intéressante : qui peut transmettre ? peut-on s’arroger ce droit ? Le fait que Georges ait collaboré entache-il ses dessins et leur légitimité à témoigner ? Pour ma part, la réponse est assez claire car il est avéré que Georges n’a jamais dénoncé de personnes juives, n’a jamais arrêté personne et n’était pas antisémite. À vrai dire, je n’aurais pas pu écrire ce roman s’il l’avait été.

Enfin, votre roman renvoie à la question de la faillite et du rachat de l’être humain chancelant devant le mal. « Qui peut se targuer d’être totalement sans tâche ? » Cette interrogation que pose David, le fils de Samuel renvoie à celle de Soljenitsyne, en parlant du Goulag. N’est pas, là, la vraie question que soulève votre roman, celle des vicissitudes, des lâchetés – petites ou grandes – de notre propre condition ?

Bien sûr. Encore une fois, Georges n’est ni un héros, ni un salaud. Il est le reflet de ce que l’homme porte en lui de plus contradictoire. La médiocrité, en somme.

Propos recueillis par Dan Burcea

© Les trois premiers dessins qui illustrent cette interview ont été réalisés par Georges Despaux et sont reproduits dans le roman Indigne avec l’aimable autorisation du légataire. Les deux derniers ont été publiés dans le livre « Georges Despaux à Buchenwald », Ed. Cairn.

Cécile Chabaud, Indigne Éditions Écriture, 2023, 250 pages.