Dans son nouveau roman Retour à Cuba Laurent Bénégui, mène une enquête à travers plusieurs générations du côté paternel, présentées comme « une lignée d’anguilles » traversant l’Atlantique entre la France et Cuba, de l’Hôpital-d’Orion en Nouvelle Aquitaine jusqu’à Guantánamo, dans la finca familiale des Bénégui. Le caractère réitératif annoncé par le titre finira inéluctablement à conduire cette recherche identitaire vers une quête de soi dont l’urgence mènera ses protagonistes vers « une expérience de chair et de mouvement » et les poussera à affronter « les intempéries et l’oubli ».

Dans son nouveau roman Retour à Cuba Laurent Bénégui, mène une enquête à travers plusieurs générations du côté paternel, présentées comme « une lignée d’anguilles » traversant l’Atlantique entre la France et Cuba, de l’Hôpital-d’Orion en Nouvelle Aquitaine jusqu’à Guantánamo, dans la finca familiale des Bénégui. Le caractère réitératif annoncé par le titre finira inéluctablement à conduire cette recherche identitaire vers une quête de soi dont l’urgence mènera ses protagonistes vers « une expérience de chair et de mouvement » et les poussera à affronter « les intempéries et l’oubli ».

Vue de l’angle de la recherche singulière que vous décidez à entreprendre à travers ce roman, on pourrait affirmer que son écriture s’est imposée à vous comme une évidence, voire comme une nécessité. Comment est né ce livre, et quel sens devons-nous donner à la mystérieuse expression « chercher notre sang dans l’encre de ce livre » ? Quelle est cette « dimension organique héritée de soi » qui ouvre votre récit ?

Le premier mouvement a été la prise de conscience qu’une partie de ma famille proche, mes grands-parents, mon père, mes oncles et tantes avaient eu une vie infiniment romanesque. Leur migration depuis le Sud-Ouest de la France vers Cuba, leur avait fait traverser une partie importante de l’histoire du vingtième siècle, et avait engendré des conflits familiaux, des blessures jamais cicatrisées. Puis, je me suis interrogé : pourquoi, moi qui suis romancier, ne m’étais-je jamais emparé de cette manne narrative ? Quelles avaient été mes inhibitions, mes pudeurs, mes peurs ? Un certain manque de courage, peut-être ? Alors, j’ai décidé de m’y atteler, comme poussé par une force organique, essayer de comprendre ce qui s’était réellement passé, une manière de définir par l’écriture ma relation à ma propre famille. Ce que j’appelle chercher son sang dans l’encre du livre.

Le titre de votre roman renvoie vers l’idée de renouvellement, faisant écho à la traversée de l’océan d’une partie de votre famille. Comment lire ce titre qui renvoie à une large perspective à la fois temporaire et géographique, tout en vous concernant personnellement ?

Le titre est venu, une fois le roman terminé. Au sens littéral, je suis retourné à Cuba, pour y chercher des réponses aux questions, marcher sur les pas de mes aïeux, y trouver le matériau de la fin du livre. Jamais je n’avais imaginé, trois ans auparavant, en entamant l’écriture de ce roman, que je finirais par monter à bord d’un avion avec ma femme et mes deux filles, et que nous irions crapahuter dans la Sierra ensemble. Le retour, également, concerne tous les migrants, de toutes les nations, il est à considérer comme pouvant s’effectuer dans une direction ou dans l’autre. Je pense que l’aller et le retour se confondent perpétuellement chez ceux dont l’identité se trouve à cheval entre deux nations, deux continents. Le retour est aussi temporel, puisqu’à mesure que le récit avance, on vit les évènements auxquels ont été confrontés mes aïeux, l’affranchissement des esclaves à la fin du XXIXe siècle, la guerre entre l’Espagne « colonisatrice » et les États-Unis « libérateurs », suivie de la tutelle des États-Unis sur Cuba avec l’avènement de la corruption et de la mafia, la révolution conduite par Fidel Castro, la mainmise du communisme sur le mouvement, la crise des missiles, la chute du mur de Berlin, l’effondrement du bloc communiste et la misère abattue sur l’ile… C’est pour cela que j’ai choisi la forme du roman, car il s’agit à proprement dire de situations incroyablement génératrices de fiction.

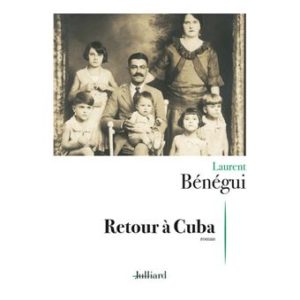

La photo d’un couple avec leurs cinq enfants illustre la couverture de votre livre. Qui sont-ils et pourquoi les avoir choisis pour porter jusqu’à nous votre histoire ?

Les deux adultes sont mon grand-père et ma grand-mère, ils ont une trentaine d’années. Les cinq enfants sont leurs enfants (mes oncles et tantes – un sixième est dans le ventre de ma grand-mère). Mon père est le plus petit, assis sur les genoux de son père. Elle réunit une partie des principaux protagonistes du roman et a été prise à Cuba dans les années trente. Toute mon enfance je l’ai vue, accrochée sur un mur de la chambre de mes parents, mais aussi, chez tous les membres de ma famille, et je ne m’y étais jamais intéressé avant… pourtant, on pourrait dire qu’elle contient le générique du roman. J’ai aussi voulu reconstituer son histoire, les conditions dans lesquelles ce cliché avait été pris, et comment il a réussi à traverser le temps et l’océan.

La restitution mémorielle joue un rôle essentiel dans le corpus de votre roman, et cela pour plusieurs raisons et nécessités liées à l’idée de retour et de réécriture de votre histoire familiale. Vous êtes, en tant que narrateur, au centre de ce fil narratif. Pourquoi le choix de la première personne et que représente pour vous cet aller-retour mémoriel ?

Le processus de création est au cœur du récit. Je voulais aussi raconter comment j’arrivais, ou comment j’échouais à écrire ce roman. Une manière d’emmener le lecteur dans les coulisses. Évidemment, j’avais à cœur de garder cette partie du roman, narrative. Lorsque j’écris aux alentours des deux-tiers du livre que mon enquête ne peut se poursuivre qu’en me rendant à Cuba, et que c’est au retour (encore un retour) que je pourrais écrire la fin, c’est vrai. Il me fallait vivre la fin des évènements pour en rendre compte. Et c’est ainsi que cela s’est passé. Je n’avais donc pas d’autre option que de dire « je » et de choisir un certain « Laurent Bénégui » comme narrateur.

Une généalogie sur trois générations règne sur le frontispice contenu dans les premières pages de votre roman. Plus tard, on vous demandera d’écrire « un livre de famille à défaut d’un livret de famille ». Devons-nous considérer cette formule comme l’illustration de votre projet d’écriture à travers ce que vous appelez « les dates fatales de notre famille, mêlées par les circonvolutions dérisoires du destin » ?

Je traite dans ce livre les membres de ma famille (et moi-même) comme des personnages de roman, mais convenons que les protagonistes sont nombreux. J’avais peur de l’effet « roman russe », j’ai donc voulu intégrer un arbre généalogique pour le lecteur qui ressentirait le besoin de s’y référer. Une manière aussi de rendre hommage à ceux qui sont cités dans le texte, les nombreux morts, les quelques vivants. Je n’étais pas certain de l’utilité du dispositif et j’ai eu la surprise, depuis la sortie du livre, de recevoir de nombreux témoignages de lecteurs qui ont apprécié la présence de ce végétal mémoriel.

Une figure domine le récit, celle de Léopold Bénégui, votre grand-père. Pourriez-vous dresser un court portrait de cet homme dont l’histoire pourrait incarner pour vous le mythe fondateur de votre propre histoire ?

Mon grand-père était un paysan béarnais, né en 1897. Il avait seize frères et sœurs et ils étaient très pauvres. Appelé pendant la première guerre mondiale, il a été blessé, gazé, puis est revenu au pays en 1918. À partir de là les versions divergent. La version par laquelle j’ai été bercé pendant l’enfance veut qu’il soit alors parti faire fortune à Cuba où il est devenu planteur de café, avant de mourir des séquelles de ses blessures à l’âge de 34 ans. Laissant une propriété reprise par son fils ainé, qui a prospéré, faisant de notre famille des gens fortunés. Puis la révolution Castriste est advenue en 1959, entraînant la nationalisation des terres et le retour à la pauvreté de ma famille. La vérité, que m’a permis de découvrir l’investigation romanesque, est complètement différente, mais je préfère ne pas la révéler ici… Mais disons, qu’en fait le héros ne l’était pas tant que ça.

Au fur et à mesure que vous avancez dans l’enquête auprès des membres de votre famille, vous vous heurtez à une vraie « omerta familiale » qui cache des choses inattendues qui forment souvent le poids de toutes les familles. Que pouvez-vous nous dire du défi qui s’est imposé à vous devant cette libération de la parole face aux secrets de votre famille ?

J’ai réalisé combien ce type de secret forme un puzzle. Certaines branches de la famille détiennent une partie des pièces, d’autres le complètent. Le défi était essentiellement littéraire, comment raconter cela sans perdre le lecteur, et à quel niveau mettre le curseur de la franchise (allez, je peux l’avouer, je ne dis pas tout dans le livre). Qui risquer de blesser, ou pas ? La vérité absolue est impossible à déterminer dans une histoire qui court sur un siècle et met en jeu des dizaines de personnes. J’ai essayé d’être objectif, et de ne pas laisser mes préjugés entraîner le romancier sur une mauvaise pente.

Ces révélations déclencheront en même temps une stratégie auctoriale inattendue et imposeront la nécessité de faire la différence entre le récit familial reçu pendant votre enfance et celui du livre. À quel moment du processus d’écriture est apparu ce besoin de quête personnelle sous forme de miroir entre passé et présent ?

Tout d’abord, je n’avais pas la moindre idée, au départ du projet, que le récit reçu pendant mon enfance s’avérerait inexact. Je savais qu’il y avait des zones d’ombre à éclairer, mais je pensais que ce qui était su était vrai. C’est donc en cours d’écriture que le roman a trouvé cette forme. On revient ici à l’une de vos premières questions sur l’organicité du processus. Le roman a trouvé sa forme à mesure que je remplissais les cases, que je corrigeais les idées reçues. Et cela vaut aussi bien pour mon histoire familiale que pour l’histoire de Cuba, infiniment plus complexe et difficile à appréhender que ce que l’on croit en savoir lorsqu’on n’y est pas.

Vous placez l’histoire de votre famille dans l’histoire des lieux est surtout dans celle de la révolution cubaine. Malgré son imaginaire « sensuel et héroïque », comme vous le définissez, elle a laissé des traces indélébiles d’un système prédateur. Comment avez-vous abordé cette partie historique à la fois concernant votre famille et le peuple cubain, tout en sachant que vous vous refusez de faire de la politique ?

Je suis auteur de roman, mais je suis obligé de prendre parti. Au moins, au travers de mes personnages. Je me suis senti investi d’une responsabilité vis-à-vis des lecteurs. Essayer de transmettre les paradoxes de cette révolution, mais ni pour excuser ses égarements ni pour tomber dans l’hagiographie. Souvent, ce qui touche à l’histoire de Cuba est emporté par l’idéologie, mais ce que l’on découvre en parlant avec des cubains vivant sur l’ile, ou exilés, c’est que cela se résume – 60 ans après les faits – concrètement, à savoir de quoi est fait leur quotidien. Qu’y a-t-il derrière le miroir du tourisme ? Les conditions de vie sont terribles sur l’île et particulièrement en ce moment, mais la faute à qui ? Aux Castro ou à Trump qui a récemment durci les sanctions américaines ? Fidel était-il chrétien ou communiste ? Les héros sont-ils devenus des assassins ? La révolution a engendré une forme de terreur, et pourtant elle a rendu leur fierté aux cubains. Pour ma part j’ai tenté de ne pas exposer de manière simpliste les ambiguïtés de l’histoire. Les récits des survivants sont ma source officielle, mais comme je le fais dire à un de mes personnages : « À Cuba, tout est politique »

La quête de soi s’incarne en une image symbolique au moment du retour sur les traces de la vie cubaine de votre famille. Elle consiste à dessiner plusieurs cercles de quinze kilomètres autour de chaque ville sur une carte de la région de Santo Domingo. Peut-on définir votre roman, comme un « écrin de mémoire », qui fait de la démarche d’un arpenteur la quête du territoire secret de votre enfance ?

J’aime l’idée d’un écrin de mémoire et de la circularité, mais il s’agit d’avantage d’une mémoire collective que de la mienne. Je ne perds pas de vue que mon enfance s’est déroulée à Paris et non dans la Sierra. Mes parents sont décédés, mais je pense que s’ils avaient pu lire le livre, ils y auraient vu le territoire secret de leur jeunesse.

Et de transmission vers la génération qui suit à travers vos filles ?

Je parle beaucoup de la culture du café dans le livre, et bien le roman aura peut-être la fonction d’un grain, semé, qui donne naissance à un plant. En emmenant mes filles avec moi, physiquement, dans ce voyage, et métaphoriquement, en les transformant en personnages du livre, j’ai semé la petite graine. Elles se sont passionnées pour cette aventure, à elles de voir ce qu’elles auront envie de faire de cela plus tard. Peut-être éprouveront-elles aussi un Retour à Cuba.

Pour conclure, je souhaiterai vous interroger sur un geste symbolique concernant la force du regard lors de la contemplation des lieux pendant votre voyage de retour à Cuba. Le paysage inchangé qui se refléta jadis dans les yeux de vos ancêtres et qui se reflète un siècle plus tard dans les vôtres et ceux de vos filles vous procure « un inaltérable sentiment d’allégresse et de liberté ». Peut-on prêter cette belle formule à votre roman pour en faire son emblème ?

Je serai ravi que ce sentiment d’allégresse et de liberté puisse être partagé par ceux qui tiennent le livre entre leurs mains, cela signifierait que la transmission s’est effectuée, pas seulement verticalement en direction de mes filles, mais aussi horizontalement en direction des lecteurs du roman.

Propos recueillis par Dan Burcea

Photo de Laurent Bénégui © Astrid di Crollalanza

Laurent Bénégui, Retour à Cuba, Éditions Julliard, janvier 2021, 308 pages.