« J’ignore quelle est la part, consciente ou non, de ma personnalité ou de ma sensibilité qui a infusé dans mes personnages »

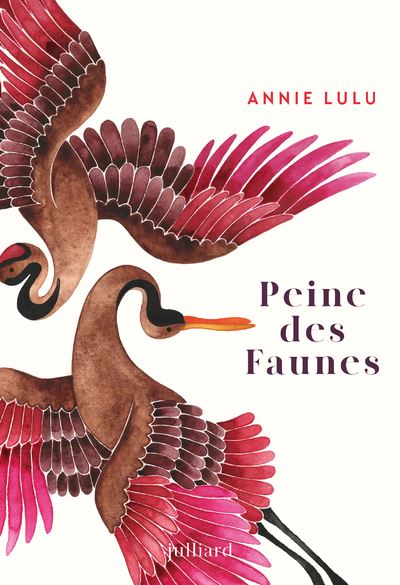

Avec « Peine des Faunes », Annie Lulu réussit le défi tant redouté de l’élaboration de son deuxième roman. Elle offre de manière incontestable un cap à son univers littéraire, préfigurant ainsi une perspective majeure, originale et puissante, avec une capacité narrative impressionnante et un langage d’une richesse et d’une originalité absolues. Ce qui est encore plus surprenant c’est sa capacité à se soustraire au cliché manichéiste que risquerait de brouiller son récit parsemé de réflexions et d’actes liés à l’écologie et à l’avenir de la planète. Sa propension pour la spiritualité ancestrale et le légendaire joue de manière magistrale un rôle majeur pour donner du sens à son raisonnement, prenant de la hauteur et inscrivant son récit dans le chapitre privilégié des rites fondateurs d’un ordre nouveau, si puissant et parfaitement vraisemblable.

Avec « Peine des Faunes », Annie Lulu réussit le défi tant redouté de l’élaboration de son deuxième roman. Elle offre de manière incontestable un cap à son univers littéraire, préfigurant ainsi une perspective majeure, originale et puissante, avec une capacité narrative impressionnante et un langage d’une richesse et d’une originalité absolues. Ce qui est encore plus surprenant c’est sa capacité à se soustraire au cliché manichéiste que risquerait de brouiller son récit parsemé de réflexions et d’actes liés à l’écologie et à l’avenir de la planète. Sa propension pour la spiritualité ancestrale et le légendaire joue de manière magistrale un rôle majeur pour donner du sens à son raisonnement, prenant de la hauteur et inscrivant son récit dans le chapitre privilégié des rites fondateurs d’un ordre nouveau, si puissant et parfaitement vraisemblable.

– Chère Annie, laissez-moi d’abord vous féliciter pour ce magnifique deuxième roman que vous venez de publier chez Julliard, votre éditeur. C’est pour moi l’occasion de vous poser d’emblée la question de sa genèse, de sa thématique surprenante qui vous pousse à embrasser le destin entier de notre civilisation actuelle. Alors, de quel coin secret de vos réflexions vient ce roman et comment a-t-il pu mûrir dans votre esprit pour arriver jusqu’à nous ?

« Peine des Faunes » était un cri impérieux qui m’a conduite immédiatement de la touche finale de mon premier manuscrit, « La Mer Noire dans les Grands Lacs », à l’écriture de ce deuxième roman, quelques heures à peine donc après avoir conclu le premier, en juillet 2019. Je n’avais alors aucune idée au sujet d’une publication de mon travail ni fait aucune démarche en ce sens. Je n’ai pas laissé le temps à cette question de m’habiter avant d’entamer « Peine des Faunes ».

La voix d’une des héroïnes est venue s’installer un peu par effraction, elle m’a prise en otage avec toute la discourtoisie que peut avoir un personnage que l’on n’aime pas, que l’on n’a pas invité dans sa vie et qui décide d’y squatter, littéralement. C’était une femme-fiction, mais son regard était aussi intense que ma propre expérience, elle avait fait les frais de la médiocrité et la bassesse des hommes qui ont traversé sa vie, leur semi-gloire pleine d’artifices le jour et leur fuite permanente dans la nuit des choses, et elle voulait que j’écrive à ce sujet, le corps trompé, trahi, abusé, marchandé, battu, violé, le corps des femmes possédé par des hommes sans vergogne comme clé de voûte d’une vision très particulière qu’elle avait du monde. J’ai eu beaucoup de mal à accepter ce personnage, peut-être parce qu’elle me disait quelque chose de ma propre expérience, et j’ai tenté de m’en débarrasser, d’écrire autre chose, mais cela ne fonctionnait pas. Puis petit à petit, ce personnage féminin obsessionnel et meurtri a su prendre sa place dans une lignée de femmes beaucoup plus lumineuses, plus composites, complexes, équilibrées. « Peine des Faunes » était un roman que j’essayais de ne pas écrire, peut-être pendant un an et demi, même deux, et que j’ai fini par laisser entrer dans mon travail quotidien.

À l’époque, ce personnage féminin abîmé cohabitait avec mes préoccupations renouvelées et approfondies au sujet de l’urgence climatique. Nous traversions une pandémie dont nous savons désormais qu’elle est née de notre comportement inapproprié avec les autres espèces que nous encageons et exploitons dans des conditions qui favorisent l’émergence de zoonoses dont les conséquences ne peuvent plus nous épargner. Pendant le confinement, je me suis beaucoup documentée et intéressée à des mouvements en faveur de ce que l’on nomme le « respect de la planète », depuis le mouvement « zéro déchet » jusqu’au véganisme. J’ai commencé à étudier l’histoire de l’écologie, notamment l’histoire de l’écologie moderne et de ses concepts hérités du transcendantalisme américain du 19e siècle, avec une perspective toutefois critique notamment au sujet de cette notion de nature développée par Emerson, et j’ai commencé à changer progressivement mes habitudes de vie. Cela faisait suite à plusieurs années de réflexion durant lesquelles j’avais eu la chance d’être en contact avec des activistes autochtones d’Amérique du Nord grâce à une très belle association dont je suis membre depuis six ou sept ans maintenant. Et notamment avec des femmes autochtones américaines, canadiennes, en lutte à la fois environnementale, politique et sociale, qui faisaient constamment le lien entre l’exploitation du vivant et l’exploitation humaine, et dont certaines venaient de cultures précoloniales matriarcales. Ce contexte, après la déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, la COP 21, la mobilisation historique contre la construction du Dakota Access Pipeline aux États-Unis, mes engagements en soutien à ces combats, mes échanges avec les activistes, les discussions et le temps passé avec eux, est venu irriguer l’écriture de « Peine des Faunes ».

« Peine des Faunes » a concentré dans une modeste histoire, une petite fiction, cet ensemble d’expériences et de réflexions animées par un sentiment d’urgence absolue. Il m’est apparu très clairement au fil du texte que dans notre société contemporaine la condition féminine et la condition animale ne pouvaient être disjointes, que l’urgence qu’est la violence contre la moitié féminine de l’humanité et l’urgence de la violence destructrice exponentielle contre le vivant auxquelles nous assistons aujourd’hui étaient incarnées par le combat de cette lignée de femmes avec laquelle je cohabitais en écrivant ce roman, leur combat contre la violence.

– Personnellement, en essayant de trouver des points communs avec votre précédent roman, Le Mer Noire dans les Grands Lacs, j’ai pu noter cette préoccupation permanente à laquelle vous faites référence, concernant la recherche d’identité et le besoin d’intégrité de l’être humain à travers les espaces géographiques et culturels divers, ainsi qu’une manifeste fragilité de l’être, surtout du côté de la condition des femmes. Seriez-vous d’accord avec ce constat, auriez-vous, peut-être, d’autres thématiques qui ont construit le récit de Peines de Faunes ?

Au fur et à mesure que je les écris, je remarque également que mes héroïnes sont des êtres éthiques, des femmes qui rejettent l’ordre des choses pour poursuivre une quête de vérité et de justice tout à la fois nécessaire à leur complétude personnelle et au monde qu’elles habitent. Elles renversent le système de valeurs en cours dans leur société, leur famille, etc., pour dévier de la trajectoire de vie auxquelles elles étaient initialement vouées et, ce faisant, font un peu dévier aussi peut-être l’Histoire dont elles sont un composant microscopique.

Mes héroïnes veulent être une expression de la fragilité de la condition humaine, simultanément puissantes et vulnérables. En tout cas c’est ainsi qu’elles se présentent à moi, et je les crois. Je ne peux pas m’empêcher de discerner cette caractéristique chez les narratrices des romans d’Herta Müller, même si l’on est dans un imaginaire tout autrement construit avec l’économie magistrale de mots de cette écrivaine roumaine germanophone que j’admire profondément, on retrouve ce contraste saisissant entre puissance intérieure et vulnérabilité chez Lola, chez sa camarade de chambre qui raconte son histoire, chez Adina au bord de la folie paranoïaque ou de l’extrême lucidité ou bien encore dans le regard de la petite narratrice de Dépressions. Il y a aussi un peu de la névrose des personnages de Zadie Smith chez mon personnage Jina, peut-être un peu de la Beloved de Toni Morrison chez sa mère Maggie. En tout cas, qu’elles évoluent sous la dictature en Europe centrale et de l’Est, dans le milieu transculturel urbain londonien, aux Caraïbes, en Afrique centrale et de l’Est, aux États-Unis, toutes ces femmes écrites me traversent, viennent nourrir mes femmes écrites à moi. J’ai été forgée par l’écriture des hommes, les textes de Celan, Artaud, Char, Blanchot, les silhouettes de Giono, la verve de Tchicaya U Tamsi et les soubresauts de Sony Labou Tansi, l’univers visuel d’Arrabal et Topor, les dessins de Gourmelin, de Lequeu, les riffs de guitare de Metallica, les madrigaux de Monteverdi et le blues de Blind Willie McTell. Bon, tout ça pour en venir au fait ultime : la littérature en ce qu’elle a d’émancipateur, l’art dans ce qu’il donne de liberté, sont en réalité bien souvent des histoires de femmes, dans mon cas, des histoires de femmes, qui mieux que quiconque veulent abriter la condition humaine tout entière. Il n’est d’ailleurs pas étonnant de constater à mon sens qu’en littérature francophone contemporaine, des hommes écrivent souvent à partir de l’œil d’une narratrice, qui devient le réceptacle de la violence des sociétés dont viennent leurs auteurs et où ils vivent ou ont vécu, des narratrices abandonnées à la rue, violentées, violées, suicidées, etc. à qui la parole d’une société tout entière est prêtée. Cela témoigne, je trouve, de la difficulté qu’ont de nombreux auteurs notamment francophones à écrire depuis le lieu de leur expérience d’hommes, expérience équivoque, et l’universalité de la voix féminine qu’ils tentent donc de s’approprier pour pouvoir être apte à dire quand même ce qui les habite à travers des narratrices qui sont pour eux des altérités absolues plus que des sujets d’empathie. Cela m’apparaît comme un choix narratif de facilité en quelque sorte, de fuite en avant. C’est dommage quand on songe aux merveilles de littérature qu’ont laissé en héritage des auteurs francophones comme Jacques Roumain, Ahmadou Kourouma ou Cheikh Hamidou Kane, qui écrivaient à partir de leur temps et par la bouche de narrateurs des récits d’une force critique exceptionnelle. Toutefois, on trouve heureusement chez certains des textes magnifiques. On retrouve par exemple cet héritage masculin francophone très puissant dans des textes contemporains comme le superbe Milwaukee Blues de Louis-Philippe Dalembert, où la figure d’Emmett, personnage-vérité, va concentrer la mémoire de ceux qui l’ont connu avant le terrible drame qui s’abattra sur lui précisément parce qu’entre autres choses, il était un homme africain-américain.

Au départ, avec La Mer Noire dans les Grands Lacs, je pensais que la voix de Nili était aussi quelque peu une faiblesse technique, cette projection dans une voix féminine, un manque de détachement. Je me trompais. Mes protagonistes veulent être des Pucelles d’Orléans qui cherchent à réduire le bûcher en cendres, des fondatrices du futur qui luttent fer à la main. Aujourd’hui j’assume entièrement cette préférence littéraire qui correspond à un engagement créatif.

Aussi la thématique de la transmission intergénérationnelle est-elle devenue récurrente dans mon travail. Je pense que je suis en train d’écrire une sorte de Cycle des Femmes dont les troisième et quatrième volets sont en cours de rédaction. L’expérience de la maternité, vécue par la protagoniste enceinte de mon premier roman, et par les femmes de la lignée matrilinéaire de mon deuxième roman, que je désirais vivre depuis de nombreuses années et ai le bonheur de connaître depuis quelques semaines, est venue installer son éclat dans mon travail. C’est une clé de lecture extrêmement importante pour comprendre les trajectoires de mes héroïnes.

– Votre propension pour la spiritualité et le légendaire est tellement évidente que je ne peux pas m’empêcher de m’arrêter un instant sur tous ces contes, toutes ces « mythologies incomplètes, mêlées de fantastique et de mystère », comme vous les appelez, de la condition de plusieurs générations de femmes où s’inscrivent vos héroïnes. Comment décrire cette condition de femmes fortes et aptes à prendre des décisions justes dans le sein de la famille, et en même temps fragiles, soumises à la violence des hommes ?

Faire subsister dans le texte la trame spirituelle et même, religieuse, de certains de mes personnages était une gageure. Je refusais d’amputer cette branche du récit pourtant difficile à manier. L’héritage des textes mystiques avait imprégné ma recherche documentaire lorsque j’avais décidé d’aborder la question écologique dans le roman, en particulier de la tradition juive. Mais conserver cette branche signifiait introduire une troisième composante hétéroclite dans le tissage narratif : en plus de la condition féminine, la condition animale et la question écologique, la spiritualité. Je n’avais d’autre choix que d’aller droit au but, assez grossièrement, et offrir un soubassement mythologique, merveilleux, à cette transmission spirituelle qui a lieu dans cette lignée de femmes, tout en associant ensemble les trois dimensions du récit : féministe, écologiste, mystique, tout simplement par la question éthique. L’éthique, l’exigence d’un comportement juste, relie donc ces trois dimensions du récit. Et cela donne, par exemple, le personnage de Rébecca, notre protagoniste de départ : c’est une femme forte qui tient tête aux mœurs de soumission de son temps et quitte le foyer familial pour faire ce qui lui paraît juste, en l’espèce lutter contre une compagnie pétrolière en train d’exproprier ses terres et en menacer la faune ; Rébecca ne mange pas de chair animale, par tradition familiale, mais aussi invoquant le fait qu’elle est une mère et donc qu’elle ne mange rien de ce qui a eu une mère ; et Rébecca va même jusqu’à chercher dans le corpus biblique la justification morale et religieuse de son végétarisme (et pas du tout dans une pensée politique) ! Elle est pour moi l’exemple parfait qu’un personnage, par son expérience, sa sensibilité et sa parole, peut réunir des mondes épars, avoir un regard si singulier que qui que vous soyez, il finit par vous entraîner sur son territoire le plus naturellement du monde, sans grande théorie. Je trouve que Rébecca fonctionne bien dans cette tridimensionnalité un peu dingue. Elle et d’autres personnages féminins et masculins du texte m’ont autorisée à défendre l’idée que si l’on a conscience de l’urgence absolue dans laquelle le vivant sur cette planète se trouve aujourd’hui, l’état d’effondrement catastrophique de nombreuses espèces animales non humaines à cause de notre activité envahissante et destructrice dans notre environnement commun, toutes les pensées qui vont dans ce sens sont bonnes à prendre, même celles qui ne sont pas considérées comme rationnelles, par exemple les spiritualités premières des peuples autochtones, jugées pendant des siècles inférieures moralement et spirituellement. L’écologie et la religion, la religion et la condition féminine émancipée, sont historiquement antagonistes. J’avais envie de renverser cette donnée dans « Peine des Faunes ». Mes héroïnes prient, elles s’adressent directement au Créateur, elles ont un lien privilégié avec le Jardin du vivant, elles ont des pouvoirs magiques, elles sont pieuses, et c’est cela qui leur donne la force de combattre les ténèbres de la violence sous toutes ses formes, y compris conjugale.

– S’il fallait donner un seul exemple de cette condition tragique de la femme, c’est celle de Margaret. Que pouvez-vous nous dire de cette femme ?

Margaret est une lycéenne brillante dont la trajectoire va être percutée par la banalité sordide de la violence d’un homme. Elle est porteuse du même Éclat scintillant que les femmes qui la précèdent, son chemin est tout droit tracé vers l’université, chose extrêmement rare pour une jeune femme de son temps et de son lieu, elle enseigne la lecture et l’écriture à sa propre mère en utilisant les poèmes d’Emily Dickinson, mais voilà, elle ne peut s’empêcher de se limiter. La vie lui est grande ouverte à ceci près qu’elle projette aussi un mariage, avec un jeune homme qui n’a ni son talent ni sa force morale. C’est son désir contradictoire qui la pousse à la fois vers des études brillantes, vers le monde au-delà des frontières de ce qu’elle a toujours connu, et vers un homme. Et cette pulsion d’être avec un homme va la conduire à sa perte. Littéralement à sa mort. Margaret c’est un peu Io harcelée par les taons. Quoi qu’elle accomplisse, où qu’elle fuie, cette histoire de mariage finira par lui faire perdre la tête, lui faire faire des coups de folie, et la tuer. Le personnage de Maggie, c’est le futur annulé par la barbarie d’un homme assassin, annulation uniquement rendue possible par l’incapacité de ce personnage à se concevoir de manière autonome, sans un homme, trait qu’elle transmettra à l’une de ses filles d’ailleurs, contrairement à sa mère Rébecca qui s’affranchit totalement du désir de son mari pour rejoindre les siens dans la lutte contre le pipeline.

– Nyanya, la grand-mère, fait le lien à la fois entre les générations qui la précèdent et celles qui viennent et auxquelles elle doit transmettre les valeurs immuables de leur condition. Comment pourriez-vous nous décrire ce personnage haut en couleurs, d’une humanité exemplaire et d’une dignité et d’un dévouement sans bornes ?

Nyanya c’est le surnom de Rébecca, et ce personnage, c’est la force faite chair. Elle est la fille d’Omra, une femme aveugle aux pouvoirs thaumaturges descendante d’une lignée éthiopienne mythique, et d’un père juif yéménite venu chercher refuge avec sa famille aux pieds du Mont Meru à la fin des années quarante. Nyanya a donc un héritage culturel, spirituel, magique, tout à fait à part. J’aimais le fait de construire un personnage féminin à la fois détentrice du fabuleux et très prosaïque : Nyanya ne mange « rien de ce qui a eu une mère » et chaque fois qu’elle a été enceinte d’une fille, son ventre s’est illuminé d’un scintillement propre aux femmes de sa lignée, mais Nyanya c’est aussi la mère de huit enfants qui apprend à lire et écrire à trente-six ans, fréquente les cours pour adultes pour devenir couturière parce qu’elle aspire à une vie sociale, à voir d’autres personnes que ses enfants et son mari, se dispute avec son ado et crie sur ses gosses dans la terrible hâte matinale avant le chemin de l’école. Elle est la détentrice de la morale féminine ancestrale de sa famille en même temps que celle qui l’a trahie en s’installant à la ville après son mariage avec un riche commerçant. C’est la pierre de touche de la résistance des femmes de sa famille à être aspirées par la violence sinueuse ou plus brutale du monde.

– Jina et Viviane font partie de la troisième génération de ces femmes tanzaniennes que le drame familial et le déracinement de leur terre natale ne réussit à leur faire perdre ni la volonté de préserver la vie à travers l’équilibre des êtres vivants ni l’amour qui les lie malgré les souffrances provoquées par les drame de leurs parents. Qu’avez-vous voulu présenter à travers chacune d’elles et comment les avez-vous portées tout au long de votre récit ? Ont-elles des traits, des convictions ou des faiblesses qui vous appartiennent ? Je pense surtout à Viviane et à sa jeunesse studieuse.

Jina est le fameux personnage avec lequel il m’a été pénible de vivre au départ, c’est elle qui a impulsé l’écriture du roman. Chacune des deux sœurs représente une possibilité de continuité, après le féminicide. Toutes deux témoins de l’horreur, elles vont chacune à sa façon essayer de développer une vie, de déployer une réponse au passé et de s’en affranchir, avec plus ou moins de succès. Puisque Jina et Viviane vont grandir dans la terreur qu’un jour le meurtrier sera libéré de prison. Ça forge des caractères très spéciaux. Jina multiplie les aventures romantiques malheureuses où elle accepte, sans le voir bien entendu, d’être toujours à la place de la femme abusée, trompée, menée en bateau, etc. Nous l’écoutons, dans son flot de parole irrépressible, exprimer son trouble mental. Sa petite sœur, Viviane, sans trop en dévoiler, aura une autre trajectoire, née aussi du traumatisme d’avoir assisté à l’expression de la monstruosité. Les deux sœurs se partagent des parts de lumière et de ténèbres par un jeu de symétrie inversée. Elles sont liées par la tragédie familiale mais assez fortes pour s’allier en silence contre celle-ci.

J’ignore quelle est la part, consciente ou non, de ma personnalité ou de ma sensibilité qui a infusé dans mes personnages. Ils ont leurs expériences propres, bien que parfois ils viennent mettre en lumière certains coins de la mienne. Par exemple, tout comme Jina, j’ai moi aussi une petite sœur que j’admire pour sa force et sa grande beauté, son cœur immensément généreux, je sais qu’elle a en partie influencé l’aspect lumineux de Viviane, même si objectivement on ne retrouve rien d’elle dans le personnage, qu’une teinte légère de son ciel intérieur peut-être, la loyauté envers sa famille aussi.

– Permettez-moi d’aborder les différentes thématiques que contient votre livre. La première est celle du territoire vital envisagé comme un jardin primordial et parfaitement ordonné – le jardin de Nyanya –, un paradis, symbole de l’harmonie parfaite. Que représente pour vous cet espace à la fois vital et symbolique ?

J’avais envie de tenter un début de travail sur le jardin en littérature. Motif foisonnant en lettres ainsi qu’en peinture, le jardin m’a toujours fascinée, appelée. Je dis souvent à mes amis que c’est la seule chose qui me manque aujourd’hui, cultiver un jardin. J’ai eu la chance de le faire quelque temps dans ma vie, et ça m’a transformée. Le jardin était également présent sous la forme de la cour intérieure de la maison de la grand-mère kinoise, ou bien comme métaphore du monde précolonial, dans mon premier roman. Mais cette idée d’un entrelac infini entre les motifs de l’expérience féminine et ceux du jardin cultivé par les mains d’une femme, j’aimerais la développer encore davantage et différemment dans un autre texte. Dans « Peine des Faunes », le jardin de Nyanya est une mise en abyme de celui dans lequel elle et sa mère Omra disent que nous nous trouvons tous, « le jardin du Créateur ». C’est un espace clôturé par une barrière sacrée, c’est le domaine dans lequel on doit se comporter d’une certaine manière, encore un fois, éthique et juste, le topos dont nous devons prendre soin. Mais le jardin est également le lieu de l’amour, plus précisément du couple. C’est pourquoi il y a une occurrence continue des deux jardins bibliques tout au long du texte, le jardin de la Création et celui du Cantique des Cantiques. Dans ces deux espaces, de manière subversive ou disons, contre-interprétative des traditions monothéistes majeures, les femmes de la lignée de Rébecca sont les gardiennes. Elles seules peuvent l’être. La faute transgressive ainsi que l’échec de l’amour incombent essentiellement aux figures masculines dans le récit, figures mues par une possessivité et une avidité destructrices. J’ai relu les propositions de jardins bibliques réinterprétés chez Dante et chez Rilke par exemple, jusqu’aux textes de Ralph Waldo Emerson sur la « nature », ou bien le grand classique Walden de Thoreau, et découvert aussi de nombreuses œuvres que je ne connaissais pas sur cette idée de la nature comme jardin. Je me méfiais tant de cette symbolique du jardin-nature dans lequel un homme qui se veut paisible et contemplatif a en réalité supprimé ceux qui y vivaient avant lui ou bien jouit de cette tranquillité après la guerre, l’invasion, de ceux qui ont pu dans l’histoire être animalisés avant d’être réduits au silence, comme le furent ceux que l’on nomme « peuples premiers ». Aux États-Unis les toutes premières « réserves naturelles » de l’histoire moderne ont été consacrées sur les territoires des peuples amérindiens déplacés, dépouillés, avec interdiction souvent pour les survivants de la conquête d’y retourner. Le jardin, la nature littéralement nettoyés de ceux qui y vivaient, les peuples autochtones dans ce qui est par exemple aujourd’hui l’Amérique du Nord, envisagés comme « réserves » ou « ressources », est le contre-jardin absolu de mes personnages féminins. La « nature » pour elles n’a pas de sens, c’est une construction collective biaisée et elles n’y font pas référence. Le jardin est l’exemple total de la domination des hommes sur le vivant et aussi de certaines figures d’hommes dans l’histoire sur d’autres hommes jugés non valables et annihilés ou parqués dans des espaces clos pour laisser la place à cette « nature » fantasmatique. Et ça, Rébecca, ses filles, ses petites-filles, l’ont bien compris. Leur jardin, réel ou reconstitué, est le lieu de la vie, et un espace féminin par excellence, un espace de résistance.

Ce sont par exemple les textes de la philosophe étatsunienne Donna Haraway avec laquelle, quinze ans après l’avoir découverte, je finis par renouer sur de nombreux points de réflexion qu’elle propose au sujet de « l’homme dans la nature », qui m’ont habitée à la fin de l’écriture de mon manuscrit.

– Un deuxième volet thématique est celui de la condition féminine face à la violence des hommes. Le cas de Margaret en est ici le tragique exemple. Sous votre plume, il prend des dimensions encore beaucoup plus grandes, s’élevant au titre d’archétype de la domination de l’homme sur le vivant. Comment qualifieriez-vous cette violence dominatrice ?

Comme évoqué plus tôt, Margaret est un personnage ambivalent, piégé entre son indépendance et son besoin d’être aimée par un homme, parce qu’elle a accepté l’idée qu’à son époque et dans sa société elle ne pourrait élever un enfant sans un mari, et aussi parce qu’elle cherche à éviter de jeter l’opprobre sur sa famille. C’est le sens même de sa fin tragique. L’indépendance implique à ses yeux des sacrifices qu’elle n’est pas prête à faire. Et c’est finalement elle qui sera sacrifiée. Cette vision déformée de la liberté individuelle que porte Margaret, forgée par la peur de ne pas correspondre aux attentes de son père, du voisinage, des autres en général, est la clé pour comprendre sa soumission à la violence, parce qu’elle sous-entend que l’interdépendance entre les personnes est si forte que même sous les pires conditions il y a comme une espèce d’honneur à ne pas y déroger. C’est ce qu’elle transmet à sa fille qui lui demande, petite enfant, pourquoi elle ne quitte pas l’homme qui la viole et la bat.

Je cherchais à explorer très simplement le mécanisme de la soumission à la violence. Mon opinion est qu’il y a souvent une cause suprême, une excuse morale, pour laquelle la victime pense qu’elle doit faire fi de son intégrité physique ou psychique, et qu’en endurant son calvaire, elle est une personne bien, responsable, pure, ou que sais-je. La honte d’être à l’origine de la cassure du lien socialement valorisé est trop lourde à porter. Elle explique par avance le comportement inacceptable du conjoint violent, lui invente une excuse, enfance malheureuse, dépression, blessure intérieure, toutes ces balivernes. C’est un mécanisme hyper puissant, un rouleau compresseur qui fonctionne par l’auto-persuasion : si je pars, mes filles n’auront pas d’avenir, dit Maggie à sa mère, si je pars, il va nous retrouver, si je pars, personne ne m’aidera, je ne pourrai jamais lui échapper, etc. etc. Maggie est prise au piège de ce mécanisme. Ce que défend ce personnage c’est que, quelque part, même si c’est ce qu’il y a de mieux à faire, même si c’est une question de survie, on ne peut pas s’affranchir totalement de l’autre. L’idée du sacrifice est donc omniprésente. Et c’est par là qu’on arrive à celle d’animalisation du sujet humain violenté. C’est l’agneau. Le bouc émissaire, l’animal innocent et pur dont la mort était nécessaire à la jouissance d’un homme, à son expiation, à son délire en somme. Sa viande. Son cuir.

Le mécanisme de la violence conjugale est mis en parallèle avec celui de la violence sur les autres animaux que les humains par ce ressort du sacrifice. Tout comme le personnage dans le roman qui n’arrive pas à se défendre, se résigne, mais aussi entend les justifications médiocres de l’auteur des faits, est tenue de comprendre son incapacité involontaire à maîtriser sa pulsion violente, tout comme elle, nous restons sidérés, résignés, nous justifions l’incapacité à maîtriser notre prétendu instinct qui nous conduirait fatalement à dominer les autres créatures, les enfermer physiquement et mentalement par milliards, décider pour leurs corps, en disposer, les torturer, les tuer, les utiliser, etc. Les femmes de ce roman nous disent qu’il s’agit de la même violence, nous proposent de réfléchir aux raisonnements illogiques par lesquels nous la justifions, à l’échelle d’un couple ou à l’échelle du vivant tout entier.

Aujourd’hui les femmes sont toujours victimes de violences graves et répétées partout dans le monde, violées, battues, défigurées, enlevées, tuées, quelles que soient les soi-disant sociétés évoluées dans lesquelles elles vivent, malgré leurs diplômes, leur fortune familiale ou personnelle, leur statut marital, parce que pendant toute la dernière phase de développement technique, politique et social de l’humanité, nous avons été infériorisées, bestialisées, animalisées, comme tous les groupes humains victimes de crimes graves, et le sommes toujours. Certains lecteurs sont gênés par cette articulation, elle les met très mal à l’aise. S’indigner qu’on animalise les victimes, c’est souhaitable, rendre visibles les soubassements de ce mécanisme l’est en revanche beaucoup moins. C’est désagréable. Ça oblige à changer. Les femmes de ce roman sont belles et fortes et nous les suivons tant qu’elles ne viennent pas trop bousculer nos habitudes… Mais moi, je ne vis pas des années quotidiennement avec mes personnages pour les museler. Le confort du lecteur doit rester une considération accessoire. Or, je pense aujourd’hui plus que jamais que si l’écrivain a une mission, je dirais même plutôt si le personnage de fiction littéraire a une mission urgente, c’est bien de faire exploser la mappemonde de nos préjugés, de nous mettre en danger au moins un peu et nous inviter à les considérer en dehors de nos habitudes. What I can do – I will- Though it be little as a daffodil (Emily Dickinson, omniprésente dans « Peine des Faunes »). Rébecca, Maggie, et surtout la vieille Omra nous disent que les mécanismes de la violence contre le corps des femmes et contre les autres corps sont les mêmes. C’est très loin d’être absurde. Elles m’ont beaucoup fait interroger mon propre mode de vie. Car comment une société qui gaze, électrocute, égorge, broie 56 milliards d’êtres sensibles par an au motif qu’ils sont inférieurs pour les transformer en steaks, en bacon, en chaussures ou en chicken wings puis en jeter plus de 40% à la poubelle peut-elle respecter les corps de celles qu’elle a infériorisées des siècles durant ? Et force est de constater que statistiquement et sociologiquement, cette violence est d’origine masculine. Ce sont majoritairement des hommes qu’on recrute dans l’industrie de la mine, de l’extraction fossile, de la déforestation, des abattoirs, de la pêche, du braconnage, de l’élevage intensif, des millions d’hommes que l’on fait travailler à détruire cette planète où à tuer 500 animaux par jour dans des conditions extrêmement difficiles pour la santé physique et psychique. Comme le dit Achille à Agamemnon dans le premier chant de l’Iliade : « La plus grande part de la guerre aux chocs nombreux, ce sont mes mains qui la font. » …

La justice écologique, la justice pour les femmes, la justice pour les animaux et la justice sociale sont intrinsèquement liées. Et à mon sens, questionner les ressorts de la violence socialement acceptée, invisibilisée, normalisée, est indispensable pour lutter contre la violence tout court.

– Cela nous emmène implicitement à une autre thématique centrale – la troisième – qui vous tient à cœur et qui concerne la condition et l’avenir du règne animal sur la planète, et du coup le nôtre. Qu’est-ce que cette peine des faunes qui donne le titre de votre roman, et quelle place occupe-t-elle dans la géographie narrative de votre récit ?

La « Peine des Faunes » est l’état dans lequel nous nous trouvons déjà. C’est une expression dérivée de celle qu’emploie la matriarche de la famille de mes héroïnes pour désigner l’ensemble des êtres vivants, dont nous sommes. Pour elle, il n’y a pas les humains d’un côté et la faune de l’autre. Il y a la pluralité des faunes, tous les animaux, dont les animaux humains. Ce personnage ne perçoit pas la séparation culturellement supposée entre les espèces. Le personnage d’Omra est une vieille femme aveugle avec des pouvoirs thaumaturges et de guérison, c’est une figure de justicière, que la peur n’atteint pas. Elle vient d’une famille qui suit une tradition ancestrale strictement végétalienne où les femmes dominent. Elle est aussi une figure d’autorité dans la communauté-même dans laquelle elle ne partage pourtant pas les repas des villageois. L’expression inventée par la vieille Omra va faire son chemin et finir par être employée par tous. Dans un présent continué, un futur extrêmement proche, toutes les faunes vont se voir octroyer la personnalité juridique, par une convention des Nations Unies et des règlementations nationales et supranationales.

Le roman décrit brièvement l’évolution logique de notre société contemporaine durant les 25 prochaines années à cet égard, le basculement vers une industrie alimentaire plant-based et l’interdiction de l’exploitation animale. Ce processus est déjà en cours, puisque de très nombreuses règlementations vont dans ce sens : en France, si porter de la fourrure autre que de chiens, de chats et d’espèces menacées n’est pas encore interdit, l’élevage de visons pour leur fourrure est totalement prohibé depuis novembre 2019, des visons, renards et chinchillas depuis janvier 2022 en Italie, grosso modo, même si c’est extrêmement lent, on va vers une interdiction mondiale de la fourrure, de l’Inde jusqu’aux États-Unis, c’est-à-dire de l’élevage d’animaux par millions dans le but de les tuer pour faire ce genre de vêtements jugés extravagants et cruels. Les problématiques de virus qui déciment les élevages et des zoonoses qui en sont issues, c’est-à-dire des maladies qui se transmettent à l’homme, sont un facteur important de ce mouvement général. Lorsqu’un tel élevage est fermé, notamment pour raison de santé publique, les centaines de milliers d’animaux sont gazés et incinérés. De nombreux États dans le monde interdisent également désormais l’expérimentation sur les animaux à des fins non scientifiques. Progressivement depuis 1976 et une directive de 2014, l’expérimentation sur les animaux à des fins cosmétiques est interdite en Europe. Le mouvement général dans le monde est d’aller vers l’interdiction de l’exploitation animale en dehors de secteurs de la recherche, de l’alimentation (viande et lait), du cuir, de la sécurité (automobile par exemple, où des cochons sont utilisés pour les tests de choc et percutés jusqu’au décès) et du tabac (où des rongeurs, des poissons, et certains chiens sont utilisés pour tester les substances nocives des cigarettes, en général des petits beagles à qui l’ont fait inhaler la fumée du tabac jusqu’à ce que mort s’en suive). Quant à l’alimentation carnée et laitière, elle est de plus en plus critiquée, majoritairement hélas non par souci des cinq dizaines de milliards d’êtres qu’elle annihile chaque année mais pour son impact catastrophique sur le réchauffement climatique et les écosystèmes. Techniquement, les monocultures imposées sur des terres déforestées, pour cultiver des graines aux fins de nourrir des animaux pour que des animaux humains les mangent, cela produit 15% des gaz à effet de serre, c’est plus que tous les modes de transports (avion, voiture, etc.) réunis ! Sans parler du gaspillage de ressources en eau, de la pollution des nappes phréatiques, l’appauvrissement des sols, les pesticides utilisés, la pollution bactérienne et olfactive de l’espace de vie de communautés marginalisées, etc. Le message est clair : exploiter l’autre, c’est s’autodétruire, se dégrader, se condamner. Et l’animal non humain est un autre. La vieille Omra, Rébecca, Viviane, Jina, les héroïnes et héros de ce roman l’ont compris sans théorie politique, sans idéologie, sans les explications que je propose ici, mais par simple raisonnement moral à partir de leur expérience, notamment leur expérience de femme. « Je suis une mère, je ne mange rien de ce qui a eu une mère », nous dit Rébecca dans sa sagesse. Pour elle, c’est aussi simple que cela.

Un choix d’écriture que j’ai poursuivi depuis mon premier roman consiste à ne jamais épargner le lecteur lorsqu’un personnage a quelque chose à dire. J’ai vécu avec ces personnages, alors si les lire est parfois difficile parce qu’ils bousculent nos habitudes, imaginez ce que c’est que de vivre avec !

J’ai souvent lu dans les critiques littéraires de romans à dimension écologiste que j’ai découverts ces deux, trois dernières années, les écofictions comme on dit désormais, qu’une des qualités appréciée de ce genre littéraire consiste en l’absence de culpabilisation du lecteur, qui ne veut pas se voir donner des leçons par l’auteur à travers la bouche de ses personnages, se sentir jugé, se voir faire la morale, bref : devoir s’engager. Moi, ce sont mes personnages qui me donnent des leçons. Ils m’éclairent, m’obligent à transformer un peu ma vie, c’est ce que j’attends d’eux, c’est ce que j’attends aussi d’un grand texte, je ne vois pas l’intérêt de leur échapper. Et puis si l’on ne veut pas être bousculé, il suffit de ne pas lire. L’idée d’aborder une question de société dans un roman sans avoir la liberté de dire : « voici, à mon humble avis, ce que nous faisons mal », m’insupporte. Je n’adhère absolument pas à cette exigence d’autocensure au motif qu’il ne faudrait pas émettre de jugement moral réprobateur envers le lecteur. « Parler d’écologie sans culpabiliser autrui », quelle foutaise ! Ce n’est pas une histoire d’ego lire un livre, ni un calcul, « que puis-je garder de mes préjugés », « à quoi puis-je renoncer sans trop d’efforts ». Un roman est la fabrication d’une saison. Comme qu’écrit le poète André du Bouchet, « J’ai construit un été en quelques jours, au-dessus de mes mains, au-dessus de la terre », c’est un peu ça écrire un roman. Le lire est un voyage météorologique. Avec des gens (les personnages) que je ne connais pas. Qui risquent donc de me confronter à des situations et des idées inattendues ou très inconfortables. Et puis « le Lecteur » prototypique, avec une majuscule, ça n’existe pas. Il y a des personnes, avec leur sensibilité, leurs opinions, leur expérience humaine, leurs idées politiques, philosophiques, qui lisent, qui écrivent, dans des dizaines de langues, qui font les deux, développent un rapport aux textes singulier, c’est pour cela que j’ai choisi la littérature. Pour cette incorruptible magie.

– Dans la série des expressions qui retiennent le souffle du lecteur, j’ai noté celle-ci que j’ai énormément aimée : un enfant est « la réparation du monde ». Comment comprendre ce syntagme tellement chargé d’espoir et de symbole vivifiant ?

Dans ce roman, l’enfant est le révélateur de l’éclat du monde. Sa venue est comme un acte annonciateur que le scintillement du monde se poursuivra à travers elle, lui. La transmission des valeurs de compassion et de respect à une nouvelle génération est la seule voie possible d’épanouissement, de futur. C’est la voie de la réparation de tout ce que la violence a dégradé. J’ai emprunté cette expression à l’idée de tikkun olam dans la tradition juive, selon laquelle chacun et chacune d’entre nous a une réparation à effectuer durant son temps de vie, une étincelle de la création à libérer pour augmenter la lumière du monde, par les bonnes actions. Cette idée m’émeut profondément. Ce qui est abîmé peut être réparé, même si c’est difficile. « Le désespoir n’existe pas », pour reprendre les mots de Rabbi Nahman de Bratslav, auquel le poète Zéno Bianu a emprunté le titre d’un de ses recueils. Il écrit, dans Un univers funambule :

« ce visage trou de lumière

portant masque d’écorce

pour refaire infiniment peau neuve »

Dans « Peine des Faunes », le visage trou de lumière, c’est le ventre. C’est l’apprentissage multigénérationnel douloureux des femmes de cette lignée qui cherche à porter ses fruits. Et donc, tout naturellement, un personnage va devenir l’héritier de cette expérience meurtrie, le catalyseur de la réparation. Ressurgit ainsi l’idée d’interdépendance, mais dans son aspect positif : malgré la violence, on ne doit pas rompre définitivement avec l’autre, il faut apprendre à vivre ensemble, à élaborer un futur commun. Dans le cas de mes héroïnes, cela implique que les femmes prennent en main totalement la transmission intergénérationnelle. La maternité et l’éducation, qu’elles vont expérimenter dans un partage, une solidarité collective, sont les clés de cette réparation du monde.

Propos recueillis par Dan Burcea

Crédits photo : Charlotte Krebs

Annie Lulu, Peine des faunes, Éditions Julliard, 2022, 320 pages.