Pas la défaite est le nouveau roman de Gilles Moraton publié aux Éditions Maurice Nadeau. Sous ce titre en forme de litote se cache la formidable odyssée moderne de Paco, un soldat qui au moment de la défaite de 1940 s’habille en civil et tente de rejoindre à pied sa fiancée dans le sud de la France. Ce retour de plus de huit cent kilomètres semés d’embuches et traversé par de nombreux souvenirs offre à l’auteur l’occasion de décrire l’environnement politique et social de cette époque trouble d’une Europe prise dans les tourments de la Grande Histoire.

– On connaît la trace indélébile de triste mémoire laissée par la défaite de 1940 dans l’inconscient collectif français. Quel regard nouveau avez-vous souhaité jeter, en écrivant votre roman, sur cet événement historique abondamment traité dans la littérature et dans les livres d’histoire ?

Oui, il y a le magnifique roman La route des Flandres de Claude Simon, mais en réalité, ce n’est pas un sujet tellement traité dans la littérature – je parle là de la débâcle en elle-même.

Je pourrais répondre à votre question en vous disant que j’ai souhaité parler de la grande histoire à travers la petite, l’histoire d’un simple soldat. Mais pour être honnête, il s’agit avant tout pour moi d’une histoire personnelle puisque le Paco du roman est mon père. Il était un émigré Espagnol naturalisé Français en 1935. Il a donc été mobilisé comme tous les Français. L’envie de ce livre était en moi depuis des années, des décennies même, mais je n’avais que le point de départ de l’histoire, la fuite du front, la seule chose qu’il a racontée plus tard. J’ai voulu m’emparer de ça et construire la suite, l’imaginer. C’est peut-être ça, le regard nouveau, en tout cas c’est le mien.

– Le titre de votre livre emprunte sa tournure de litote à la volonté des généraux de cacher à la troupe la réalité des faits. Vous citez à la fin de votre roman une phrase du général Frère qui se termine par ces mots : « Soldats de la VIIe armée, conservez le cœur fier et la tête haute : vous n’avez pas connu la défaite ». Quelle lecture devons-nous donc donner au titre de votre livre ?

La question est très pertinente puisque cette phrase est au départ du livre, elle en a été le déclencheur. Il faut dire peut-être avant d’aller plus loin qu’à un moment de ma vie, j’ai dû prouver ma qualité de citoyen français auprès du tribunal et qu’il me fallait pour cela produire l’acte de naturalisation de mon père – il était mort depuis longtemps. Je n’ai pas trouvé ce papier dans la maison familiale. En revanche j’ai trouvé ce document émanant de l’armée et attestant de sa participation à la Bataille de France en mai-juin ’40. Sur ce document, le discours retranscrit du général Frère – ça ne m’a servi à rien pour le tribunal mais ça m’a permis d’écrire un roman.

Pour répondre complètement à votre question, je crois (mais ça n’est que mon avis) que par ce discours qui se place après l’armistice, Frère a voulu signifier que l’armée n’avait pas capitulé. De là à dire qu’on n’avait pas connu la défaite…

– En voyant le fascisme s’installer en Espagne, son pays d’origine, et vivant douloureusement la défaite de l’armée française qu’il croyait invincible, Paco déclare : « L’Europe se donne au fascisme comme une vieille catin à un bel homme en manque, comme un cadeau tombé du ciel ». Pouvez-vous fixer plus en détail le cadre historique que vous plantez dès les premières pages de votre livre ? En quoi les origines de Paco, ses convictions politiques et son expérience de vie influent-elles sur le jugement porté sur l’histoire qui se déroule sous ses yeux ?

Je ne devais pas évidemment, juger l’époque avec le recul que j’ai aujourd’hui, je m’y suis absolument refusé. Je me suis glissé dans la peau de cet homme simple qui avait combattu en Espagne, qui avait vu Mussolini arriver au pouvoir, puis Franco, puis Hitler. Autant dire que ça faisait beaucoup pour un progressiste. Les gauches se faisaient tailler en pièces (au sens propre et figuré) partout en Europe. En France il y avait eu 36, qui se terminait en eau de boudin, avec tout de même beaucoup d’acquis sociaux. La peur de cet homme au moment où commence le roman c’est de voir l’emprise du fascisme sur l’Europe. C’est un paysan, peu éduqué au sens où on l’entend aujourd’hui mais avec une acuité de vue politique aiguisée.

– Paco, pour qui l’uniforme est devenu « une marque d’infamie » éprouve le sentiment « d’être seul contre une armée entière, une poussière, un rien », dans une « forme d’impuissance absolue » de ce qui reste d’une armée mise en déroute. Faites-vous de lui un anti-héros à cause de l’acte de désertion qu’il commet ou lui accordez-vous la circonstance atténuante qu’il formule par ces mots : « enlever l’uniforme c’est déjà mettre fin symboliquement à la guerre » ? Quelle distance y a-t-il entre le réel et le symbolique dans ce cas ?

Oui mais il dit aussi qu’il ne se considère pas comme un déserteur mais comme un vaincu en fuite. Il faudrait trop raconter du récit pour répondre vraiment à cette question. Disons qu’il se retrouve seul après un bombardement et qu’il ne sait plus quoi faire, vers qui se tourner, tous les repères ont disparu. Il n’a pas été le seul dans ce cas.

Il n’est ni un héros, ni un anti-héros, c’est un homme perdu qui connaît mal son pays d’adoption, qui parle mal le français, et que les gradés méprisent.

Et bien entendu, cet acte d’enlever l’uniforme est hautement symbolique – un symbole en plein cœur du réel. Il est voulu comme ça par lui pour enlever cette sorte de seconde peau, cette peau adoptive qui faisait de lui un soldat de l’armée française. Pour enlever aussi l’immense déception de cette défaite éclair quand il pensait que la France disposait de la meilleure armée du monde.

Donc oui, circonstances atténuantes accordées (rires).

– Vous faites même de lui un philosophe, « un paysan-philosophe » qui conclut, en voyant la situation de déroute dans laquelle il se trouve que « La guerre a ceci de particulier qu’elle place l’homme face à lui-même ». Comment faut-il interpréter cette réflexion ?

Eh bien par le fait de la guerre. La guerre n’est pas une situation de vie normale, c’est une situation extrême de mise en danger permanente. On se retrouve seul face à soi-même et à ses terreurs. (« Ici, c’est comme si on était vieux, on n’a pas de futur », dit un de ses amis). Quand la mort est partout on est forcé d’envisager la sienne.

– Avant de le suivre dans ses pérégrinations vers l’arrière du front, précisons que votre fil narratif se déroule sur trois plans, en suivant trois personnages, Paco, Jules et Miguel et en abordant trois aspects de vie auxquels ils participent. Pouvez-vous nous en dire plus sur ces choix et sur le rôle de chacun dans la construction de votre roman ?

Il y a effectivement trois lignes narratives imbriquées dans le récit : celui de la route prise par Paco pour fuir la guerre – elle est le fil conducteur du livre –, des récits rapportés de la Guerre d’Espagne, et le récit d’une grande grève dans la propriété viticole où il travaillait avant la guerre. Je ne donne pas de dates volontairement, je pense le lecteur suffisamment éclairé pour comprendre où il se trouve. J’ai voulu casser la linéarité de ces trois histoires pour les imbriquer en une seule : je ne voulais pas faire un livre d’histoire, il y en déjà beaucoup sur ces questions et les historiens sont mieux placés que moi pour écrire des livres d’histoire. C’est donc bien un roman, je voudrais insister sur ce point.

L’histoire (la grande) est l’arrière-plan du roman d’un homme.

La grève avait pour but de mettre fin au système des journaliers, abusif de la part des propriétaires terriens de l’époque (en gros les ouvriers se présentaient au portail du château le matin, le régisseur choisissait ceux dont il avait besoin pour la journée et les autres rentraient chez eux, bien entendu sans être payés).

Jules et Miguel sont des camarades de combat sur le front. C’est par eux que transitent les récits, c’est à eux que Paco rapporte ce qu’il a vécu, autant en Espagne que pendant cette grève.

– Permettez-moi encore un détail de style littéraire cette fois, il y a dans votre roman un glissement, un franchissement subtil de la frontière entre la réalité, la fiction et la légende qui inscrivent le cadre épique dans une symbolique qui donne à vos personnages une aura héroïque. Ainsi, nous dit Paco, « les exploits imaginaires sont devenus réels […] et « la part de réel est passée dans son imaginaire ». Quelle est cette part de fiction et pourquoi en avez-vous fait appel dans votre roman ? Permettez-moi d’insister et de reproduire ici encore ce propos : « Il se sent si proche d’elle que plus tard, il ne saura plus dire s’il s’est passé quelque chose ou pas. Cela fera partie de sa mythologie personnelle, de cette frange d’imaginaire dont on ne sait si elle a été fantasmée et dont à force de doute on finit par se convaincre qu’elle a été vécue. »

Oui vous mettez encore l’accent sur un point très important. Je crois que, comme dans toutes les familles, les enfants se construisent une mythologie familiale. D’autant plus dans un cas comme celui-ci, confronté à un père qui a vécu de tels événements et qui en a très peu parlé. On se construit donc son petit bonhomme de chemin d’histoire du père, à huit ans, à douze ans, à vingt ans, on ajoute chaque fois des détails, on gonfle, on embellit, parce que le plus souvent, quand on interroge on n’a que des réponses laconiques, c’est une mémoire douloureuse. Alors fatalement on en arrive au point où on ne sait plus où est la réalité. La frontière disparaît entre ce qui est réellement arrivé, ce qu’on nous a raconté de ce qui est arrivé et ce qu’on en a fait en soi. Avec ce roman, j’ai voulu en quelque sorte repartir à zéro, reconstruire l’histoire à partir de plusieurs canaux – et je ne suis pas certain de m’être plus approché de la vérité pour autant.

– Abordons à ce stade l’odyssée, si l’on peut l’appeler ainsi, de Paco lors de son retour à pied vers le Sud pour rejoindre sa fiancée. Que révèlent ces rencontres de l’état d’esprit des Français face aux événements qui leur tombent dessus ?

Sur ce point j’ai laissé parler l’imaginaire. Je me suis mis sur la route avec lui et je me suis laissé porter. Il rencontre des gens oui, des gens empathiques, des gens hostiles, des gendarmes dont il ne comprend pas l’attitude, etc. Comme dans la vie il me semble. L’intention n’était pas tant d’essayer de refléter l’état d’esprit des français de l’époque, ç’aurait été une supercherie intellectuelle, c’est davantage une tentative d’exploration des âmes humaines face à une crise. Cela dit, il est certain que ces personnages réagissent différemment à la situation de guerre.

– Vous abordez, comme on l’a déjà évoqué, le sort de deux autres personnages et implicitement de la guerre d’Espagne avec une jeunesse scindée entre les communistes et les républicains. Pourquoi avez-vous fait ce choix historique ? Est-il lié à l’origine de vos personnages, et, dans ce cas, est-ce que vous vous êtes inspiré des personnes et des situations réelles ?

Simplement parce que le personnage est membre du Parti Communiste. Mais je me permets d’abord de reprendre un point de votre question qui pourrait prêter à confusion : les communistes étaient aussi républicains.

Votre question est dense, elle demanderait un cours d’histoire sur la guerre d’Espagne… mais on va rester sur le roman. Paco, le personnage est un être manichéen, pour lui il y a les exploiteurs et les exploités, et lui se bat avec les exploités dans la seule organisation dont il pense qu’elle est légitime. Il ne sait pas ce qu’est un trotskiste. Il ne sait pas ce qu’est un anarchiste. En Espagne, au départ de la guerre civile les communistes étaient largement minoritaires, le camp des républicains était dominé par le POUM et les anarchistes. Ces derniers ont fait une véritable révolution il faut le savoir, avec partage des terres, comités de quartiers, de villages, etc.

Ce choix traduit en fait les oppositions quant à la théorie politique que j’ai pu avoir avec mon père quand j’ai commencé à avoir une conscience politique, disons à la gauche de la gauche (vers quinze ans environ). Je les ai en quelque sorte transposées dans le récit, mais elles n’avaient pas pour but de servir une cause plus qu’une autre. Vous savez, ce genre de discussions entre militants opposés, qui peuvent durer des nuits entières.

Et pour la dernière partie de votre question, oui, j’ai là encore puisé dans la mémoire familiale, un oncle cette fois, qui m’a raconté quelques récits de sa guerre d’Espagne qui se retrouvent dans le livre.

– Les convictions politiques comme celles des jeunes communistes comme Jules, par exemple, semblent utopiques, voire rendues impossibles par la réalité de la guerre. Pensez-vous que les moments tragiques de l’histoire peuvent rendre vains les idéologies ou, au contraire, justifier encore plus leur influence sur les masses ?

Question très compliquée. En période de guerre on est constamment dans l’urgence. Tendu vers le but final. Alors oui, on peut continuer à discuter mais en sachant que tout est désormais conditionné par la guerre. Tous les efforts des nations, des femmes et des hommes, sont orientés vers le seul but de sortir de la guerre. Jaurès en a payé le prix fort en 1914, pour ne prendre que cet exemple.

Il y a un moment je crois, où le nationalisme devient plus puissant que les convictions.

Ce qui est certain c’est que les États, tant à l’est qu’à l’ouest se sont servis de la victoire pour imposer une hégémonie territoriale qui n’avait pas grand-chose à voir avec les idéologies.

– On ne peut pas clore notre discussion sans évoquer la figure de Margot, la Pénélope de votre roman, la femme pour qui Paco fait son chemin de retour. Les femmes et la guerre ou les guerres qu’est-ce que cela représente pour vous dans le contexte de votre roman ?

J’ai voulu des personnages de femmes fortes, qui ne se laissaient pas impressionner par les hommes. Jeanne, la rencontre magnifique de Paco en est le symbole. Mais aussi Pilar, sa sœur, malgré sa mièvrerie apparente est en réalité extrêmement décidée à sortir de la condition paysanne. Et bien entendu Margot, qui est cette sorte de lumière qui le pousse à continuer et à se motiver malgré le désastre. Les femmes, dans ce récit, sont l’espoir de la normalité à venir.

Propos recueillis par Dan Burcea

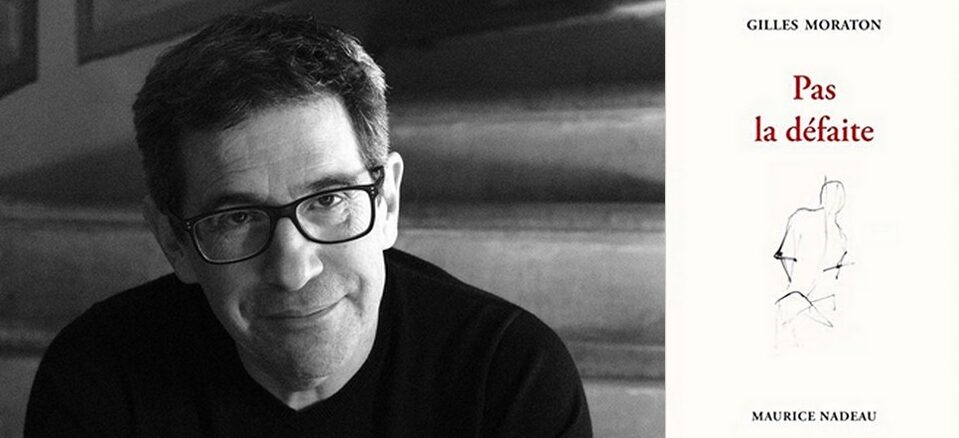

Gilles Moraton, Pas la défaite, Éditions Maurice Nadeau, 2023, 240 pages.