Le roman d’Andreea Răsuceanu, Une forme de vie inconnue, est paru en mai dernier aux Éditions Le Nouvel Attila dans la traduction de Florica Courriol. L’autrice sera présente au Festival du livre de Paris où elle dédicacera son livre, le 12 et 13 avril. Nous avons voulu partager avec elle l’émotion suscitée par cet événement.

Le roman d’Andreea Răsuceanu, Une forme de vie inconnue, est paru en mai dernier aux Éditions Le Nouvel Attila dans la traduction de Florica Courriol. L’autrice sera présente au Festival du livre de Paris où elle dédicacera son livre, le 12 et 13 avril. Nous avons voulu partager avec elle l’émotion suscitée par cet événement.

Félicitations pour la publication en français de votre roman Une forme de vie inconnue et votre prochaine présence à Paris, au Festival du livre ! Que représente cette publication dans la langue que vous appréciez particulièrement ?

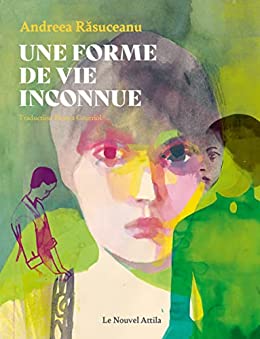

Je vous remercie. C’est une joie, bien sûr, qu’Une forme de vie inconnue puisse paraître en français, quatre ans après la publication de sa première édition. Je me réjouis qu’il paraisse chez Le Nouvel Attila, des éditions du Seuil, sous une forme graphique particulière, avec une couverture conçue par une excellente plasticienne, Tina Berning. Vous avez raison de le rappeler, la langue française me renvoie à nombre de mes lectures, ainsi qu’à une bourse postdoctorale qui m’a conduit, en 2011-2012, à la Sorbonne Nouvelle. Le fait que mon éditeur Benoît Virot qualifie mon roman de « texte sans frontières, qui a redéfini la scène littéraire roumaine avec son réalisme existentialiste et mélancolique » me donne le sentiment que même une prose dense, avec des parties de fiction historique, avec une langue parfois très spécifique, peut traverser les frontières linguistiques, et pas seulement, et plaire à un public qui n’est pas censé connaître une culture particulière comme celle que je décris dans mon livre. J’ai été heureuse que les éditeurs du Seuil l’apprécient et le qualifient de « proustien », car il s’agit justement d’un roman sur la mémoire, sur la récupération d’un passé qui revient de manière obsessionnelle chez mes personnages.

Permettez-moi d’évoquer en préambule votre travail d’essayiste qui a précédé l’écriture de votre roman. Il est, à mon avis, pertinent du point de vue de la perspective à travers laquelle vous abordez le domaine de la géographie littéraire, spécialement consacré à Bucarest et aux écrivains liés à ces lieux. Que pouvez-vous nous dire sur vos préoccupations en la matière ?

Je me suis toujours intéressé à l’histoire des lieux et à l’image de la ville, telle que nous l’enregistrons dans notre existence quotidienne, et j’ai écrit à ce sujet bien avant de découvrir les théories de l’espace, la géocritique. La vie de la ville, le rapport que nous entretenons avec l’espace dans lequel nous vivons et l’influence qu’il a sur notre façon de penser le monde, mais aussi l’influence que nous avons nous-mêmes sur l’espace qui nous entoure, que nous contaminons parfois avec nos états intérieurs, sont mes thèmes de prédilection et, à un moment donné, j’ai senti qu’il fallait que je me libère du langage strict et des enchevêtrements des études de théorie littéraire et que je profite de la liberté totale que la littérature me donne. En même temps, je publiais constamment de la prose courte dans des revues littéraires, généralement de la prose d’analyse, d’observation, et à un moment donné, la transition s’est faite naturellement vers le grand roman, avec une construction plus expansive, qui s’est en quelque sorte développée sur les rudiments de la prose courte et de la documentation déjà réalisée.

Comment est né votre livre ? Existe-t-il un lien entre les préoccupations que vous venez de détailler plus haut et l’émergence et la maturation des sujets traités de manière fictionnelle dans Une forme de vie inconnue ?

Il y a un lien dans la mesure où j’avais déjà réalisé une partie de la documentation, mais uniquement dans le cas du roman Une forme de vie inconnue. Et peut-être parce que, ayant écrit plusieurs volumes de critique et de théorie littéraires, j’en suis venu à penser à la construction d’un livre de fiction avec beaucoup plus de facilité, ayant toujours à l’esprit le déroulement de l’intrigue, les correspondances entre plusieurs plans, les liens entre les personnages, les détails qui relient subtilement, parfois de manière souterraine, les différents niveaux de signification d’un livre. Mais, en général, ils ne se rejoignent pas vraiment ; j’ai toujours écrit et pensé en termes d’auteur de fiction, comme l’ont toujours fait remarquer les critiques, ce qui n’a guère freiné mon imagination dans les livres de non-fiction.

La présence si frappante de l’espace et du temps dans lesquels évoluent vos personnages, comme un « dessin subtil des destins », ainsi que l’ont souligné les critiques littéraires, est l’un des thèmes essentiels de votre roman. Entre Balta Albă, espace du présent et lieu des légendes, dans le bidonville de Mîntuleasa, il y a le village de C. Comment avez-vous choisi ces lieux et quelle est leur charge symbolique ?

Ce sont les lieux qui m’ont choisie, comme à chaque fois. Balta Albă est l’un des quartiers de mon enfance, c’est un quartier qui m’a toujours préoccupé, avant même que j’apprenne son histoire morbide et fascinante : c’était, au début du XIXe siècle, l’endroit où, pendant les épidémies, les corps des victimes de la peste étaient emmenés, il y avait une fosse à chaux où ils étaient jetés. Je ne connaissais pas à cette époque sa sinistre histoire, c’était un quartier en partie construit dans les premières années du communisme, avec de larges blocs blancs, avec beaucoup d’espaces verts, avec une géométrie très précise, qui donnait une impression d’ordre, d’ordonnancement de la vie, il y avait là quelque chose de rassurant ou peut-être était-ce la vision que mes grands-parents, qui avaient connu une guerre, m’ont transmise, et ils étaient heureux d’avoir déménagé dans ce quartier. D’une certaine manière, même si je n’en parle pas explicitement, c’est là que je situe toutes mes scènes avec des personnages d’enfants ou qui se souviennent de leur enfance ou d’expériences fondamentales de la vie. Je me souviens des paroles de ma grand-mère, qui me disait toujours : « C’est le paradis, profite de ce que tu vis maintenant », et c’est ainsi qu’elle est entrée dans ma littérature avec cette phrase.

Mîntuleasa a continué à m’intéresser parce que j’ai rencontré un personnage extraordinaire dans les documents d’archives : Stanca Mîntuleasa, l’une des deux fondatrices de l’église, qui m’a paru être un modèle féminin d’endurance, de ténacité. Mais sa tristesse, à travers les documents et grâce au message dans l’écriteau de l’église, m’a touché et j’ai voulu écrire son histoire, telle que je l’ai imaginée. Une femme célibataire et veuve qui, à une époque cruelle et sans pitié pour les femmes, réussit à survivre et à réaliser le rêve de son mari disparu de construire une église. Manta l’échanson (le marchand) meurt, dans mon roman, quelque part sur la route de Stamboul, et Stanca substitue symboliquement, bien sûr, son corps à celui de l’église.

Le village C. est une sorte de palimpseste, un espace composite, né de mon imagination et des histoires familiales qui ont fait du village natal de ma grand-mère une sorte de monde exemplaire, situé quelque part entre le Danube et le Prut. Il s’agit en fait de plusieurs lieux « fusionnés » en un seul, et j’ai été très heureuse lorsque les critiques ont dit que j’avais réussi à créer un monde, une terre à laquelle moi et ma prose nous allions nous identifier toujours.

Qu’en est-il des coordonnées temporelles qui fonctionnent comme l’aiguille d’une horloge entre le présent, un passé à deux niveaux, un récent et l’autre, plus lointain ? Comment comprendre le rôle de la mémoire dans la construction narrative de votre roman ?

Tous mes romans sont des romans de la mémoire, comme l’ont noté les critiques. L’idée autour de laquelle s’organise Une forme de vie inconnue est que le passé n’est jamais aussi lointain qu’on le croit, qu’il existe toujours, sous des formes subtiles, parfois difficiles à identifier, parfois aussi concrètes que possible, tout autour de nous. De même que le présent peut être anticipé par des épisodes, des moments, des gestes du passé. Il est tout aussi vrai que les liens qui nous attachent au passé sont dangereux et que, si nous ne nous libérons pas à temps, nous pouvons rester enfermés dans un moi qui ne nous représente plus, mais aussi que, sans savoir d’où nous venons, nous avançons à l’aveuglette, sans nous être approprié notre expérience passée, notre histoire personnelle ou générale, qui est pourtant l’une des conditions de l’évolution. La mémoire – qu’il s’agisse de la ville, avec son quartier de Mîntuleasa, des personnages qui reconstruisent leur passé à partir de souvenirs et de vieilles photographies, de fragments d’histoires familiales – est l’immense réservoir de notre histoire identitaire, que nous devons nous efforcer de préserver et de valoriser, et c’est ce que j’ai voulu écrire dans tous mes livres. Dans Linia Kármán, la jeune Iana, qui a émigré avec ses parents en Espagne alors qu’elle n’était qu’une enfant, retourne en Roumanie pour retrouver son passé et l’histoire de sa famille, en suivant les traces de sa grand-mère et de ses parents de Galați et du village de C. Les thèmes de l’émigration, du déracinement et de l’obsession identitaire est au cœur de son histoire. La deuxième partie du roman raconte l’émigration des ancêtres italiens de Iana, qui se sont installés au milieu du XIXe siècle dans le village de C. S’agissant de la mémoire, il s’agit en fait d’essayer de gérer son propre passé, de se l’approprier, afin de comprendre le sens de sa marche en avant.

Il est temps de faire connaissance avec vos personnages principaux : Ioana, Elena et Stanca. Qui sont ces trois femmes, dont les destins s’entrecroisent et se construisent les uns les autres ? Trois destins, mais aussi trois époques ?

J’ai « rencontré » Stanca et Elena dans des documents d’archives. J’ai été émerveillée par leur force, leur ténacité, leur ambition de ne pas se laisser abattre par une histoire insensible et cruelle, la façon dont elles se sont battues pour réaliser leurs rêves. J’ai déjà raconté l’histoire de Stanca. Quant à Elena Mangîru, elle est aussi une battante, dans le sens où elle a traversé une guerre (la Première Guerre mondiale), l’occupation de Bucarest, la maladie de son mari, Petru, qui est devenu presque cataleptique, pour finalement réussir à réaliser son rêve : construire une maison dans la rue Mîntuleasa, où elle possèdait un terrain. Naturellement, la maison devient ici un symbole, son acte même de construire quelque chose est symbolique, un refuge, une façon de garder l’espoir et de continuer à construire quelque chose dans un monde qui s’écroule. Ioana, dont la narratrice retrace la vie à l’aide de la réserve documentaire de la famille, de photographies, de ses propres souvenirs, de témoignages d’autres personnes, lutte à son tour pour surmonter sa condition et maintenir l’unité de sa famille.

J’ai également utilisé les trois histoires pour parler de trois époques, comme vous l’avez bien remarqué, pour souligner ce qui les identifie, mais aussi ce qui les sépare, en tant que mentalités, contexte historique et politique, relation avec des événements existentiels fondamentaux.

La description de leur vie s’accompagne chez vous d’une réflexion qui tend à l’introspection, abordant les questions essentielles de la vie et de la mort, du sens de l’existence. Comment un écrivain en vient-il à ennoblir une vie et à la transformer en destin ?

Je dirais qu’en suivant l’exemple flaubertien, de m’identifier à mes personnages. J’ai réfléchi pendant des années à la vie de ces femmes, au déroulement de leur vie, à la solitude et à la mélancolie qui ont dû les accompagner en permanence, compte tenu du contexte dans lequel elles vivaient. Il y a quelque chose, au-delà de ce que l’on peut observer, au-delà de ce qui est perceptible par nos sens, qui unit parfois les destins des êtres qui ont vécu à des époques différentes, et ce sont ces correspondances étranges, difficilement observables, ces liens ineffables mais très forts que j’ai voulu recréer. J’ai essayé de reconstituer leur vie, ainsi que les époques dans lesquelles ils ont vécu, dans les moindres détails, en mettant l’accent sur leur vie privée et sur la manière dont les événements des grandes epopées historiques les affectent.

La question du sens de la vie revient elle aussi de manière obsessionnelle dans l’esprit de vos personnages. En regardant autour d’elles ou au plus profond de leurs sentiments, Ioana, Elena et Stanca sont à différents moments éprouvées par le sentiment de futilité, d’insignifiance. Que pouvez-vous nous dire sur ces états d’esprit de vos personnages ?

Je pense que dans les situations de crise majeure, de traumatisme collectif, l’être revient toujours à ce qui peut lui assurer un minimum d’équilibre, à savoir sa propre intériorité. Mes personnages se tournent vers eux-mêmes et cherchent au plus profond d’elles-mêmes des réponses à ce qu’elles vivent, au sens qu’elles peuvent encore trouver dans un monde qui a perdu sa cohérence. Certains cherchent Dieu, au sens où l’entendaient les Roumains du XVIIIe siècle, comme Stanca, d’autres cherchent à exister en harmonie avec le monde qui les entoure, même s’il n’est pas idéal, comme Ioana qui s’adapte continuellement à un monde changeant, en choisissant toujours le bon côté des choses. Chaque personnage vit avec un sentiment de désespoir, comme dans les grandes périodes de déséquilibre du monde, mais en sondant constamment leur propre intérieur et en s’accrochant à un idéal – qu’il soit concret ou métaphysique – ils parviennent à survivre, et non seulement cela, mais aussi à en sortir victorieux.

Cette interrogation persistante sur le sens de l’existence nous ramène au titre de votre roman Une forme de vie inconnue. Que contient cette métaphore et comment l’avez-vous choisie ?

Comme vous l’avez noté, il s’agit d’une métaphore qui résume plusieurs significations importantes du livre. À premier niveau, il s’agit d’une phrase utilisée par l’un des personnages pour décrire un vieux banc de noyer sur lequel on lavait le linge de sa famille depuis des générations. Sur son bois ancien s’étendait une sorte de lichen qui semblait former une carte en constante évolution. Naturellement, à d’autres niveaux, les significations changent : j’ai voulu préserver l’ambiguïté de l’expression, mais j’ai aussi donné suffisamment d’indices pour permettre différentes interprétations. Une forme de vie inconnue est, après tout, la littérature elle-même.

Entre la mémoire et l’Histoire avec une lettre majuscule, il n’y a qu’un pas. Que pouvez-vous nous dire sur la place de l’histoire dans votre univers d’écriture ? Pour mieux comprendre cette idée, il faudrait revenir à la géographie littéraire. Mais la perspective dans laquelle je voudrais aborder le sujet ici est évidemment celle de l’histoire comme matériau et support de la création littéraire.

Pendant longtemps, je ne me suis pas intéressée à l’histoire, je ne lisais les livres d’histoire que pour obtenir un minimum d’informations, peut-être aussi parce qu’à l’école, les cours d’histoire étaient toujours ennuyeux et figés dans les mêmes formes répétitives et ennuyeuses. Ce n’est qu’en tombant sur les documents d’archives et en découvrant la formidable vie qui s’y déroulait, à partir de pages souvent incomplètes, pleines de lacunes, que j’ai été happée par le marasme de la recherche historique. J’ai compris qu’on ne peut pas reconstituer une époque autrement qu’en remontant aux documents, dont aucun livre d’histoire ne peut donner les détails. Bien sûr, j’ai aussi beaucoup lu sur les grands événements politiques et sociaux d’une époque avant de commencer à écrire, mais ce n’est qu’en entrant dans le monde fabuleux des manuscrits que j’ai réussi à recueillir des informations détaillées sur la façon dont les gens vivaient, pensaient, aimaient et mouraient à une époque. C’est ainsi que j’ai pu reconstituer l’image détaillée d’une maison de petits nobles roumains au début du XVIIIe siècle, des vêtements portés à cette époque, du monde de l’univers familial, avec les règles et les nuances des relations inter-familiales. J’ai également lu entre les lignes les états émotionnels traversés par ces personnages, car il est toujours impossible, si l’on lit les manuscrits entre les lignes, de ne pas découvrir un indice de ce que les personnages ressentaient lorsqu’ils les ont écrits. Au-delà du langage formel, il y a toujours une confession involontaire sur ce que les gens veulent vraiment, sur ce qui les trouble et, surtout, sur les relations de pouvoir qui existent entre eux. Peu à peu, j’ai compris que la littérature devait parler avant tout de ces mécanismes, au niveau de l’existence privée, afin de mieux faire comprendre au lecteur les contextes historiques et politiques, les grands drames par lesquels l’humanité est passée, les histoires individuelles étant la clé de la compréhension.

Je souhaiterais avant de terminer notre discussion vous demander de nous dire quelques mots sur le village C. Lieu mystérieux, symbole des origines, il reste un pilier, un repère dans un monde changeant, soumis aux vents de l’histoire. Sans anticiper, je sais que ce mystérieux village transcende l’espace narratif de ce premier roman et apparaîtra plus tard dans vos deux autres romans qui constitue une trilogie. Mais n’anticipons pas. Comment décririez-vous le village de C. du point de vue du narrateur, et peut-être aussi de votre point de vue d’écrivain ?

J’ai été ravie que les critiques se soient attardés sur cet espace, notant son identité et le considérant comme représentatif de l’univers de ma prose, certains le comparant au célèbre Macondo de Marquez ou à Yoknapatawpha de Faulkner. Je suis partie de l’image du village de ma grand-mère paternelle, quelque part en Moldavie, entre le Prut et le Danube, que je n’ai jamais vu et que je ne connais que par les récits familiaux. Mais à cette image se sont superposées celles d’autres lieux où j’ai passé mes vacances d’enfant et qui m’ont marqué d’une manière ou d’une autre. Le reste a construit l’imagination, à chaque épisode du livre est apparue une nouvelle zone de cet espace qui n’existe en tant que tel sur aucune carte, autre que celle, fictive, du roman. Parfois, il me semble qu’en le décrivant si minutieusement, je l’ai fait exister. Pour moi, il est plus réel que beaucoup d’endroits qui existent dans la géographie objective.

Propos recueillis et traduits du roumain par Dan Burcea

Crédits photo : Barna Nemethi

Andreea Răsuceanu, Une forme de vie inconnue, traduction du roumain Florica Courriol, Éditions Le Nouvel Atilla, mai 2023, 320 pages.