Qui êtes-vous, où êtes-vous né, où habitez-vous ?

J’essaie d’être un barbare éclairé, la civilisation me fait peur.

Je suis né en Flandre française, sur une terre arrachée à l’eau et façonnée par les tempêtes de la mer du Nord. Cet endroit s’appelle le Blootland, littéralement « Pays nu ».

J’habite sur une magnifique et accueillante planète bleue, saccagée par une espèce de primates mutants dont je fais partie.

Vivez-vous du métier d’écrivain ou, sinon, quel métier exercez-vous ?

Si l’écriture était mon métier je n’aurais plus rien à raconter. Je suis ce qu’on peut appeler un trimardeur, pour reprendre ce terme cher à Orwell (Dans la dèche à Paris et à Londres).

Ma condition sociale est celle d’un subalterne qui troque sa force de travail contre 8 € net de l’heure, l’actuel Smic horaire. Depuis maintenant une vingtaine d’années, je vis d’expédients et de petits boulots. J’ai été magasinier, commis de cuisine, caissier, barman, réceptionniste, serveur, tourneur-fraiseur, archiviste, plongeur, et j’en passe. J’ai travaillé avec des réfugiés politiques, des pêcheurs, des truands, des tyrans, des alcoolos, des dealers, des philosophes, des écorchés, des rêveurs et un tas d’autres spécimens. Ces femmes et ces hommes que je côtoie racontent l’humanité dans ce qu’elle a de plus vraie. Ce n’est pas toujours reluisant mais c’est honnête et c’est tout ce que j’attends d’une rencontre.

Comment est née votre passion pour la littérature et surtout pour l’écriture ?

À l’adolescence, aucune des directions indiquées ne me convenaient. J’étais comme bloqué sur un rond-point sans savoir où aller. C’est là qu’est intervenue la littérature. En ouvrant les possibles elle m’a montré que je n’étais pas obligé d’emprunter des routes déjà tracées, que je pouvais aussi inventer ma vie, défricher mon propre chemin. J’ai alors pris un bâton de la taille d’un stylo et j’ai commencé à écrire.

Quel est l’auteur/le livre qui vous ont marqué le plus dans la vie ?

J’éprouve un attachement particulier pour les écrivains de l’entre-deux-guerres qui mêlent l’expérience de l’ailleurs à celle de l’écriture : Cendrars, Saint-Exupéry, Miller, Michaux, Orwell, Artaud, Bernanos, Monfreid, Suarès, Gide, Giono, Kessel, Dhôtel, pour ne citer qu’eux.

Il y a dans leurs récits une forme d’incandescence, une énergie vitale glanée dans la poussière des pistes. Pour le poète roumain Paul Celan, « seules des vraies mains écrivent de vrais poèmes ». Les livres se nourrissent de nos existences! Hélas, l’époque analgésique à laquelle nous vivons est moins propice à cette créativité littéraire imprégnée de l’esprit du vent.

S’il fallait retenir un seul bouquin, j’hésiterais entre Bourlinguer de Cendrars et Terre des hommes de Saint-Exupéry.

Quel genre littéraire pratiquez-vous (roman, poésie, essai) ? Passez-vous facilement d’un genre littéraire à un autre ?

J’ai commencé avec la poésie car c’était pour moi la façon la plus évidente d’exprimer une émotion transmise par une lumière, une rencontre, un paysage. Par la suite, j’ai ajouté à ce socle d’autres éléments narratifs inspirés de mes expériences vécues ou de mes réflexions. Ce cheminement m’a mené vers l’écriture d’essais, de nouvelles et de récits de voyages. Je n’ai encore jamais commis de roman. Je suppose que, dans mon esprit, l’expérience du réel est trop puissante pour laisser place à la fiction.

Comment écrivez-vous – d’un trait, avec des reprises, à la première personne, à la troisième ?

Je n’aime pas travailler devant un écran, j’imprime donc tout le texte brut sur papier. Je prends ensuite un crayon, une gomme et j’attaque, comme un sculpteur avec son burin. Je relis cent fois mes phrases et si ça ne suffit pas je les relis deux cents fois. C’en devient obsessionnel, complètement délirant. Ce processus relève de la pathologie. Surtout quand le texte commence à se mettre en mouvement. Là, ça devient dangereux, il faut le surveiller. À tout moment, il peut s’arrêter de chanter, et lorsqu’il n’y a plus de musique dans les mots il n’y a plus d’émotion. Pour garder l’impulsion d’un texte, je me mets en mouvement, moi aussi. J’emmène mes liasses de feuilles dehors, sur un banc, au pied d’un arbre, dans une voiture, à l’arrêt de bus, partout où je vais. En fait, c’est un peu comme un chien et son « maître », on ne sait pas lequel des deux promène l’autre. Une chose est sûre, c’est que le texte a besoin de temps pour mûrir : laisser reposer, relire, laisser reposer, relire, etc. Jusqu’au jour où il faut le laisser partir. Il continuera son chemin. Quoiqu’il en soit il ne sera jamais complètement achevé. Emil Cioran (encore un roumain) écrivait à ce propos : « Ce qui décide du degré d’achèvement d’une œuvre, ce n’est nullement une exigence d’art ou de vérité, c’est la fatigue et, plus encore, le dégoût ».

D’où puisez-vous les sujets de vos livres, et combien de temps est nécessaire pour qu’il prenne vie comme œuvre de fiction ?

Ça me vient de partout et en tous sens. Je dois fournir un effort considérable pour tempérer mes pensées. J’ai trois ou quatre idées de livres par jour. Quelque part dans mon capharnaüm, il y a un dossier intitulé « idées livres » dans lequel sont annotés des centaines de projets. Je procède donc par regroupement, afin de voir s’il existe des thématiques communes pouvant intégrer un seul et même ouvrage. C’est un long travail de classification mais c’est assez stimulant. Le temps nécessaire à l’écriture d’un livre pour moi est de trois ans environ. J’aimerais être plus efficace, j’y travaille.

Choisissez-vous d’abord le titre de l’ouvrage avant le développement narratif ? Quel rôle joue pour vous le titre de votre œuvre ?

Un titre peut en effet indiquer une direction, un angle, un thème. Mais il peut aussi être un piège qui limite la perspective et la créativité. On peut s’en servir comme d’une boussole mais il ne faut pas oublier de regarder autour de soi.

Quel rapport entretenez-vous avec vos personnages et comment les inventez-vous ?

La plupart du temps mes personnages sont de pures extractions du réel. Il m’arrive même de devoir lisser leur caractère tant ils paraissent invraisemblables. Ce que je regarde, c’est bien sûr leur singularité mais aussi leur puissance évocatrice, la manière dont ils interviennent en moi, ce qu’ils disent d’un lieu, d’une atmosphère. L’autre est un paysage. Il y a des paysages lisses et des paysages rugueux, tout en relief. Ceux-là sont de vraies pépites. Lorsque dans Carpates, La traversée de l’Europe sauvage je croise ces deux gueules burinées au fond d’une taverne slovaque et que j’écris « la fumée sort de leurs narines et entre dans leur verre sans qu’on ait l’impression qu’ils respirent », on comprend tout de suite. Ils disent tout !

Parlez-nous de votre dernier ouvrage et de vos projets.

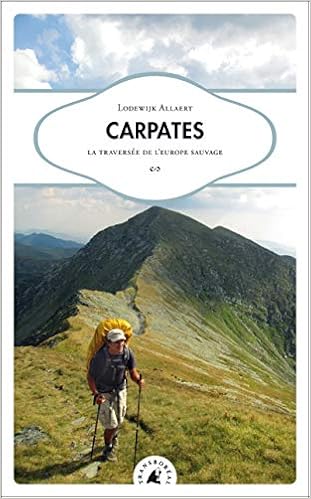

Mon dernier ouvrage s’intitule Carpates, La traversée de l’Europe sauvage. C’est le récit d’une aventure hors-norme à travers un sanctuaire montagneux peu connu et peu arpenté dans lequel les ours, les loups, les arbres et les hommes vivent en harmonie, loin de l’avidité des plaines et du fracas de la modernité.

Mon dernier ouvrage s’intitule Carpates, La traversée de l’Europe sauvage. C’est le récit d’une aventure hors-norme à travers un sanctuaire montagneux peu connu et peu arpenté dans lequel les ours, les loups, les arbres et les hommes vivent en harmonie, loin de l’avidité des plaines et du fracas de la modernité.

Quant aux projets, je garde ça pour moi. Je suis superstitieux.